その01 ギリシア・ローマにおける文字の誕生とその活用

私が<ギリシア・ローマ時代の書籍文化>の研究を始めた動機

私はこの30年ほど、ドイツおよびヨーロッパの書物ないし出版の歴史を研究してきた。そしてその過程で、数冊の研究書を著した。ドイツの出版史の通史ともいうべき『ドイツ出版の社会史』(1992年)から始まって、19、20世紀のドイツ出版文化史の一側面としての『レクラム百科文庫』(1995年)、15世紀半ばに活版印刷術を発明したグーテンベルクの生涯と業績について書いた『グーテンベルク』(清水書院「人と思想シリーズ」、1997年)、そして15世紀から18世紀までを扱った『ヨーロッパの出版文化史』(朗文堂、2004年)などである。この最後の著作において、いわば導入部としてグーテンベルク以前のヨーロッパ中世の書物(写本)の世界について、一般的状況を述べた。

その後私の関心は、中世以前つまり古代ギリシア・ローマ時代の書籍とそれをめぐる状況は、いったいどんなものだったのか、という事に向かった。そうしたときに出会ったのが、“Das Buch in der Antike”(ギリシア・ローマ時代の書物)というドイツ語の本であった。この著作をざっと読んでいくと、本書こそ私が求めていた研究内容の要諦を十二分に満たしてくれるものであることが分かった。そこで私は、本書を日本語に翻訳して、広く日本の読者に提供することにした。翻訳が終わった段階で、ギリシア・ローマ史の専門家に読んでもらった。その際古代ギリシア・ローマ時代の人名、地名、官職名、建築物の名称その他もろもろの表記法ならびに西洋古代史の知識一般について、ご教示いただいた。

こうして刊行されたのが、『ギリシア・ローマ時代の書物』(朝文社、2007年10月)であった。このブログでは、本書に基づいて、<ギリシア・ローマ時代の書籍文化>一般について、わかりやすく紹介していくことにしたい。

ギリシア人はフェニキア人から文字を借用

今日の日本では、時代も空間も遠く離れた古代ギリシアに発するもろもろの事柄が、驚くほど豊富に浸透している。それはなぜであろうか? 日本は長い事、中国文化圏の辺境にあって、その影響を強く受けてきた。そして実に長い間、中国以西の事柄については、シルクロードを通じてもたらされた正倉院御物などの文物や、遣隋使、遣唐使などによる事物や知識の受け入れによって知ってきたに過ぎない。

遠く離れた西洋の事情について日本人が本格的に知るようになったのは、端的に言って、今から170年ほど前の幕末維新の文明開化の時代からのことであった。

その後、その西洋文明の基盤を作ってきたギリシア・ローマ文明についても、少しずつ日本に伝わるようになってきた。現在、日本でも、ギリシア神話やローマ神話に関する一般的な書物、ギリシア悲劇の上演、ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどのギリシアの哲学者たち、古代ギリシアのオリンピアで発祥したオリンピック・ゲーム、ギリシア文字のアルファベット(アルファ、ベータ、ガンマ・・・)、アテネのパルテノン神殿、ローマのコロッセウムや各地に残る水道橋などなど、様々なことが一般の日本人の間に知られている。

いっぽう<ギリシア・ローマ時代の書籍文化>となると、日本ではほとんど知られていないと言えよう。いうまでもなく、書籍は文字によって書かれたものであるが、例えば古代ギリシア時代に、書かれていた文字はいったいどのようなものであったのだろうか?

その前に古代のギリシア人とはいったいどのような人々であったのか、ざっと紹介しておくことにする。この民族はインド・ヨーロッパ系で、紀元前20世紀以降、バルカン半島北部からギリシアに南下、定着した。方言により、東方方言群(イオニア・アイオリス人)と西方方言群(ドーリア人)に分かれる。このうち、イオニア人は半島東部や小アジア西岸に定着したが、アテネが代表である。

これらのギリシア人は、前8世紀ごろ、有力者(貴族)が中心となって軍事的・経済的要地へ移住し、周辺の村々を統合した。それらがポリスと呼ばれる都市国家であったが、城壁で囲まれた中心市と、周囲の田園地帯とからなっていた。それぞれ政治的に独立しており、1000以上のポリスが存在していたという。

いっぽうギリシア人たちは、航海が得意で、これらのポリスを離れて、エーゲ海沿岸やさらに地中海沿岸、イタリア半島沿岸などに、植民市を作っていた。これらのギリシア人たちはギリシア語の方言を話していたが、はじめは、文字を持っていなかった。そのため現在のレバノン海岸に多くの都市国家を建設し、地中海貿易を独占していたフェニキア人の文字を、ギリシア人は前8世紀に借用した。その場所は、フェニキア沿岸のギリシア(イオニア人)の在外公館だったといわれている。

フェニキア・アルファベットの借用と改良

フェニキア人は、セム系の民族であったが、エジプトの象形文字から発達したシナイ文字を基に自分たちの文字を作った。それは22の子音からなる表音文字であった。ヘブライ文字やアラビア文字と共通しているといわれる。いっぽうギリシア人は、インド・ヨーロッパ系で、言語系統は異なっていた。そのためフェニキア文字を借用する際に、根本的な修正を加えた。ごく大ざっぱにいって、ギリシア語には表れない子音価を持つ5つのフェニキア文字を、母音aeiou,を表す文字としたのだ。たとえて言うと、古代の日本で、中国の文字(漢字)の発音だけを借用して、万葉仮名を作ったのと事情は似ているといえよう。

ところでドイツ人の文献学者キルヒホッフは、初期ギリシアのアルファベットを東部ギリシアと西部ギリシアに色分けした地図を作製した。それによってそれぞれのアルファベットの普及図を、東部は青色、西部は赤色という具合に色分けしたのだ。前750年ごろから導入されたアルファベットは、前5世紀初めには、全ギリシア語圏に定着したという。ただ東部と西部という具合に大きく区分けされただけではなく、個々の都市国家や地方で、アルファベットの無数のヴァリエーションも生まれていた。

地域文字の統合へ

ギリシア・アルファベットはその後、「地域文字」を統合する方向に向かった。それはすでに廃れてしまった記号を廃棄することによっても示された。これに関連して、極めて重要で、しかも後世に影響するところの大きかった出来事が、前403年に、アテナイの首席執政官エウクレイデスの時代に起こった。それは住民投票によって、ミレトス市のアルファベットを借用するとの決定が行われたことだった。その改革によってアテナイに、新たに4つの文字が導入されたのであった。そして時期の差はあれ、すべてのギリシアのポリスや地方で、このいわゆるエウクレイデスのアルファベットを事実上、習得するようになったのである。その結果ギリシア語のアルファベットは、最終的に24個になったのであった。

ところでギリシア文字で書かれた最も古い証拠物件の一つが、イタリア半島のナポリ近くに浮かぶイスキア島にあったイオニア人の植民市ピテクサイ出土の陶器である。これは前8世紀後半のものである。もう一つの証拠物件は、エーゲ海南部に浮かぶかなり大きなロードス島から持ち込まれた飲用容器である。そこにはある書くことの達者な人物が、宴会の場で上機嫌に一つの格言を書き込んでいるのだ。「ネストルの杯は飲むによし、されどこの盃により飲みし者は、直ちに美しき冠を付けしアフロディテの求めを受けることになるべし。」この盃が回し飲みされたところでは、人々がただホメロスを知っていたというだけではなくて、このような詩を作ることさえできたのだ。

ギリシア文字からエトルリア文字ができた

イタリア半島の中部トスカーナ地方を中心に、系統不明の民族エトルリア人が定住していた。その最盛期は紀元前7~前6世紀で、王政の12の都市国家が都市連合を形成していた。一部のエトルリア人は前7世紀末にローマを支配したが、前5世紀以降衰えて、前3世紀にローマに征服された。とはいえこのエトルリア人は、建築のアーチ・水道橋をはじめ、衣服、官制、習慣などで、ローマに大きな影響を与えたのであった。

さてこのエトルリア人は、イタリア半島中部にあったギリシア人の植民都市に居住していたイオニア人の使っていたギリシア文字を借用したのであった。それはギリシア人がフェニキア文字を借用してから数十年もたたない時期であった。エトルリア文字で書かれたもっとも古い銘文は、前700年ごろの陶土製の容器に刻まれたものであるが、それらは南エトルリアの中心地で発掘されたものであった。

当時エトルリア人は西南アジア及びギリシア世界と活発な商業活動を展開していたが、その過程で大規模な都市施設が作られ、また豊かさの上に貴族制度が生まれていた。貴族たちは物質的な財とともに、意識的にオリエント的、ギリシア的な生活様式も取り入れていた。この生活様式には、文字の知識とその習得も含まれていたわけである。

中部トスカーナ地方で発掘された「王侯貴族」の墓(前670年)に入れられていた副葬品の中から、象牙製の書き板が発見された。この書き板の平面には蝋が塗られ、その上に子供が尖筆で書いていたのだが、上部の縁には手本として26のアルファベット文字が書き込まれているのだ。これは児童用の文字の練習板だったのだ。

副葬品の中から発見された象牙製の書き板。上部の縁に手本用のアルファベットが書かれている。

とはいえエトルリア人はそうした模範的な26のアルファベットの文字すべてを使っていたわけではないようだ。ギリシア人がフェニキア人のアルファベットを借用したときにしたように、エトルリア人も借用したギリシアのアルファベットを、彼らの言語の音価に適合させねばならなかったからだ。そしてそうした作業を行ったうえで、エトルリアのアルファベット文字を作り上げたわけである。その際彼らは、横書きで右から左へと書いていたことが注目される。ギリシア人は横書きで、左から右へと書いていたのだが。

ローマ人(ラテン人)もギリシア人からアルファベットを借用した

この時期イタリア半島には、エトルリア人と並んで、インド・ヨーロッパ系のイタリア人が、北から南下して居住していた。その第1波(ウンブリア系)は、前16世紀ごろに、半島東南部の山岳地帯に、そして第2波(ラテン系)は前11世紀末ごろに半島中西部の丘陵地帯に定着した。

この第2波のイタリア人はラティウム地方に定住したため、ラテン人と呼ばれている。そしてラテン人が建設した都市国家の一つローマが、のちに大帝国に発展したのであった。このラテン人が使っていたラテン語が、その広大な領域で用いられるようになり、そこから後にロマンス語と呼ばれる諸言語(フランス語、スペイン語、イタリア語など)が生まれたわけである。

さてラテン人が都市ローマを含めて、その隣接する地域の大きな中心部において、エトルリア人とほぼ同じ時期にアルファベットを借用したことは、考古学的に立証できる。その際エトルリア人が仲介の役割を果たしたことは、大いにありうることである。ラテン人の言語においても、借用したアルファベットの中にいくつか不必要な文字が混じっていた。そのためそれらを削除して、21文字から構成されることになった。またラテン文字を書く方向は、横書きではあったが、初期にあっては一様ではなかった。しかし前6世紀の終わりごろから、左から右へ書くのが増えてきて、最終的にそれに定着した。

いっぽうギリシア人はその文字に対して、極めて響きの良い名称を与えていた。つまりアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ・・・といった風にである。同様にラテン人も簡明な音で文字を表した。つまり母音は(a, e, i, o, u) とし、子音に対しては母音を一つ加えて、発音しやすいようにした。(be, ce, de, ef, ha, kaなど)である。例外は後にアルファベットに加えられた、「純粋なローマ文字」ではないyとzである。それらに対してはギリシア語の名称ypsilonとzetが与えられた。

文字の活用(書くことと読むこと)

フェニキア文字がそれ相応の改良を加えられて、前8世紀にギリシア人によって借用されたとき、この新しい成果はしばらくの間、住民のごく限られた層の間で、なじまれていたにすぎない。そのおよそ百年後にアルファベットの借用が行われたエトルリア及び隣接したラティウムでは、発掘状況ならびに最古の碑文を記した証拠物件の種類から見て、文字の「所有」が初めは富裕な上層貴族に限られていたことは明らかである。アッテイカの最古の碑文であるアテネ出土の水差しに刻まれた六歩格の詩は、踊りや宴会との関連から見て、上流層の生活様式を示すものである。

しかしギリシアでは前7世紀以降になると、文字は公衆の間でも読まれるようになった。公衆向けに書かれた最古の碑文は、前7世紀のものである。最初それは法律文書や墓碑銘の類いであったが、その数はやがて数千に及んだはずである。そしてそれらはかなりの数の人々によって読まれ、理解されたものと思われる。前7世紀には既に、壺に書かれた碑文の中に、絵画に添えて画家の署名もみられるのだ。アテネのアゴラ(広場)から発掘されたものの中には、落書きが書かれた陶器の破片がたくさんあるが、その中にはごく普段の日常生活で書かれた手紙なども含まれている。

人々はいったいどのようにして書くことを覚えたのであろうか? その際、書くことに対して、人から人へと何らかの教授があったことが推測されるのである。とはいえ前7世紀や前6世紀のギリシアで、読み書きを教える学校が存在したかどうか、我々は知るところではない。しかし個人的な家庭教師や子供の親による授業があったことは、考えられる。ただ前5世紀になると、初等学校の存在を示す確かな証拠があるのだ。「歴史の父」と呼ばれるヘロドトスは次のように書いているのだ。「ラデ島近くの海戦を前にしたイオニア・ギリシア人の蜂起(前494年)の最中、キオス島にある学校の建物の屋根が崩落して、そこで文字を習っていた子供たち119人が死亡した」 ヘロドトスにとっては、学校の存在自体はもはや当たり前のことになっていて、そこで起きた大事故について伝えているのだ。

ドゥリスの壺絵に描かれた授業風景。ベルリン国立博物館所蔵

また前5世紀初めのものとして、学校生活をテーマにした現存する最古の壺絵が存在する。この種のものとしてもっとも有名なものが、ベルリンにあるドゥリスの壺絵である。そこには3つの授業科目の様子が描かれている。それはまずグランマタ(読み書きの授業)、ついで散文や詩の講義と暗唱の時間、そしてムシケ(音楽と踊り)とギュムナスティケ(体育)の時間である。上の壺絵を見ると、椅子の上にひげを生やした教師が竪琴をもって、座っている。その前には、同じ楽器の弦をつま弾いている少年が座っている。もう一方の絵柄は、ひげを生やした男が背もたれのついた椅子に座って、巻物を開いている様子を描いている。その巻物の中に、壺絵の作者は詩句を書き込んでいる(壺絵を見る人が読めるように横の方向に)。下の壺絵を見ると、一人の少年に対して二重の笛を吹いて聞かせている若い男の様子を描いている。その横の絵柄は、椅子に座っている男から暗唱の試問を受けている少年を描いたものだ。その横に椅子に座って、後ろを振り返っている男の姿がある。

アテナイの民主主義と文字の習得

上に述べたドゥリスの壺絵は、初期アテナイの民主主義において、文字の習得とその使用が、市民にとって重要な事柄になってきた、という事を示している。同時代に書かれた文学もそのことを反映しているのだ。たとえば有名な悲劇詩人アイスキュロス(前525~前456)の場合、正義の女神ディケが主神ゼウスの書き板の上に人間の犯罪行為を書き記す場面がある。また別の悲劇詩人ソフォクレス(前496~406)が書いた作品の中では、アカイア人の王がトロイアへの進軍を前に、皆がその誓いに従っているかどうか、調べさせているのだ。さらに第三の悲劇詩人エウリピデス(前485~前406)では、その作品『テセウス』の舞台の上に一人の無教養な羊飼いが登場し、ある人物の名前のつづりを書く場面が出てくる。無教養とはいえ、その羊飼いはギリシア文字のアルファベットは書けるのだ。

こうした偉大な悲劇の場合より、むしろ喜劇の中でしばしば読み書きの習得が事実上当たり前のことになっていた事が示されている。例えばアテナイ最大の喜劇作家アリストファネス(前450~前385)の作品『騎士』の中では、神のお告げを読むことができる、小アジアのパフラゴニア出身のソーセージ売りと一人の男が登場している。また彼の別の作品『鳥』の中では、文字を読むことのできる重装備の装甲歩兵たちに対して、出征のあとで家に帰るときに掲示板の告知に注意するようにとの指示がなされている。同じ作品の別の個所では、占い師クレスモロゴスが巻物状の本(ビブロス)をもって舞台に登場し、それを読んでいる。

前5世紀のアテナイでの書籍販売人

同様にして喜劇の中で、前5世紀のアテナイでは書籍販売人が当たり前の職業として現れていることを確認できるのだ。例えば喜劇作家ニコフォンはその作品『手仕事で生活する人々』の中で、書籍販売人を、市場に販売スタンドを持っているというので、八百屋、魚屋、炭販売人、菓子屋などと一緒に扱っているのだ。また先に述べたアリストファネスは『鳥』の中で、朝早く書籍販売人の陳列品を眺めている人々の群れをあてこすっている。

いっぽう同じアリストファネスは、皆の前で朗読するのではなくて、一人で静かに本を読んでいる人の存在を立証する最も早い時期の文学を提供しているのだ。そこでは、最近船の上でエウリピデスの『アンドロメダ』を一人で読んでいたのは、人間ではなくてディオニュソス神であると、ユーモアたっぷりに書かれている(『蛙』)。この箇所は、一義的に舞台での上演用に書かれた戯曲作品を、人々が黙って読んでもいたことを、示している。

オネシモスの壺絵。中央の人が巻物を広げて読んでる。

「一人で読書する習慣」は、すでに前5世紀の80年代からアッティカの壺絵作者によって、画題としてとりあげられている。その際しばしば、人々の中で朗読したり、楽器の伴奏とともに本を読んでいる場面も描かれている。もし描かれた対象が若い女とか娘の場合は、詩歌・芸術をつかさどるムーサイの神が選ばれている。またそれはしばしばアテナイの「良家の子女」だったりするが、いずれにしてもムシケやグラマティケにふさわしいのは、男ではなくて女性であると考えられていたようだ。

陶片追放と文字

ペイシストラトスの僭主政治が力を失った後、アテナイの初期民主主義はいわゆる陶片追放という制度を導入した(前487年)。これは国家の中で一人の人間があまりに強くなることを防ぐものであった。この制度の実施が決められた時、すべての市民がアゴラ(広場)に集まった。そして権力乱用の疑いがもたれた政治家の名前を陶片に書いて、投票した。投票総数が6000票以上あったときは、最多得票の政治家は10年間、アテナイから追放されたのであった。この陶片追放の最初の犠牲者は、ペイシストラトスの後継者ヒッパルコスであった。

陶片追放の際に用いられた陶片は一万個以上発見されているが、それによるといくつかの名前が、ある同一人物によって書かれていることが明らかにされている。それは政治闘争の中で有力な世論形成者がやったことかもしれないし、あるいは文字を書ける人物が書けない人の代わりをしたのかもしれない。また文字を書けない田舎者が、アリステイデス本人だとは知らずに、近くにいた本人にアリステイデスの名前を書くように頼んだ、という笑い話もあるのだ。そうした文盲がいたにしても、アッティカ市民の大多数が、名前を読んだり書いたりできなかったとしたら、陶片追放の制度自体が成り立たなかったであろう。

アテナイ及びギリシア世界の他の中心地域においても、前5世紀初頭以降には、大部分の人々が読み書きできたのである。ただ前3世紀初頭以降、ギリシア人によって支配されるようになったエジプト地域では文盲の数が相対的に多かったといわれている。そこに住んでいたエジプトの住民は自国の言葉を話し、読み書きできていても、支配者だったギリシア人やローマ人から文盲とみなされていたようなのである。

児童の文字習得

ギリシアでは読み書き習得のために、子供が6歳か7歳になったとき授業が始まった。まずは文字の習得にあたって、児童たちはアルファベットを初めからも終わりからも言える必要があった。普通の家庭の子供たちには、木片や象牙に文字を刻んだものを与えて、遊びながらアルファベットを覚えさせた。それから子供たちは文字を書くことを学ばねばならなかった。ごくまれにパピルスが書くための材料として用いられたが、たいていの場合は、蝋を引いた木版の上に尖筆で文字を書いていた。ただアテナイでは、児童が使っていた石盤が発見されているが、一般的なものではなかったようだ。

最初の段階では、初等学校の教師は学童の手を取って教えた。まず教師が蝋を引いていない木版のうえに文字を書き、学童は自分の尖筆でもってその跡をなぞりながら、正しい形を覚えるまで書いていったのだ。その後これらの文字は、いろいろな綴りに結ばれていった。そうした後になってようやく、やさしいものから難しいものへと、言葉や名前を全体として書くことができたのだ。こうしたやり方については、数多く現存している学童の練習帳や宿題帳の類いによってみることができるばかりではなくて、古代の作家たちのコメントによっても分かるのである。

次の段階では教師が個々の文章(たいていは道徳的な文章)を韻文形式で書き記し、子供たちはそれを真似したのである。プラトンがプロタゴラスに口頭で伝えた比喩から我々は、教師が書き板の上に二本の線を引き、その線の間に学童が文字を書かねばならないことを知っているのだ。そのような書き板の上部に教師は正確にある格言を記したが、学童はその下に二度同じ格言を書き写している。下の写真は後2世紀のものだが、これを見れば初等教育のやり方というものは、何世紀たっても基本的には変わらないものであることが分かる。

学校での文字練習用の書き板

読むことの習得

読むことの習得は、書くことの習得と切り離すことはできないものである。つまり互いに不即不離の関係にあるのだ。したがって読むことの練習も、同じ方法で行われたのである。個々の文字の次には個々のつづりへ、そして個々の単語へと進んだ。そしてその単語も発音の易しいものから難しいものへと。また名詞や動詞の語形変化の練習も済まさねばならなかった。そして最後に書き取りや読むためや暗唱するために、かなりの分量のテキストが用意された。

それは短い物語であったり、有名な詩人や散文作家の作品からの抜粋であったりした。まずホメロスがきて、それから悲劇詩人のエウリピデスや喜劇作家のメナンドロス(前342~前292)、アッティカの雄弁家デモステネス、ヒュベレイデス、イソクラテスとなった。

前4世紀後半のアレクサンドロス大王の大遠征の後、エジプトや西南アジア一帯が政治的、文化的にギリシアに組み込まれた。ヘレニズム時代と呼ばれるその時代になると、その地域の都市にはいたる所にギュムナシオンと呼ばれる教育機関が生まれた。これは主として若者の身体教育を担う所であったのだが、上級学校の人文科学的科目の授業の場所としても用いられた。ここではグラマティコス(文法学者)が教えていた。授業の主たる教材としては、偉大な詩人や散文作家の作品がそのまま用いられた。生徒たちは今や積極的にこれらの作品に取り組み、考えたり、論じあったりしなければならなかった。さらに一連の課題が与えられたが、それについては我々はオリジナルな形で残っているものによって直接知ることができるのだ。

今や書くための材料としてはパピルスが用いられたのだが、真新しいものではなくて、すでに書かれたものの裏側を使うのである。ギュムナシオンの生徒に対する課題の一つに、本文を解釈する仕事があった。例えばホメロスの章句のわきの欄外に、詩人によって用いられた言葉の解釈を書き加えねばならないのだ。さらにある文学作品の一節を自分の言葉で言い直すという課題もあった。あるいは与えられたテーマに即して作文をするという作業もあった。それから音律に従った正しい朗誦を習うために、一語一語綴りや節に従ってアクセントをつけて唱える練習もあった。

ローマにおける読み書きの習得

前4世紀初頭、中部イタリアのファレーリの町に小学校の教師がいて、数多くの家庭の子供たちにギリシア風の授業を行なっていたことが伝えられている。またラティウムの都市トゥスクルムにも、この時代すでに学校があったという。そして前234年にローマで最初に報酬をとった学校が、ある解放奴隷によって開かれたことが、プルタルコスによって伝えられている。さらに前310年ごろ、エトルリア文学を学ばせるために、子息たちをカエレに送ったことも知られている。当時エトルリアの教育制度は相当高かったと言われる。

いっぽうエトルリアの美術には、モノを書く神々が表されているが、それはたいて死者の名前を書いた巻子本あるい二枚折の書き板を手に持った死の悪霊なのである。発掘されたエトルリアの石棺や骨壺はおびただしい数に上るが、それらの石棺の上には、書き板や巻子本を手にした人物の像が乗せられている。そしてそこにはしばしば死者の名前や年齢が記されているのだ。タルクィニアのラリス・プレスナ出土の巻子本には死者の簡単な経歴も記されている。それは文字や文学にかかわった一人の人物だったことが分かる。

出土した石棺の蓋の上に横たわる人物。ひろげた巻子本を手にしている。

ローマ人がヘレニズム時代にギリシア世界の一部をその支配下におさめていったとき、彼ら、とりわけその上層の人々は、物質的な財のほかに、被支配者の文学、学問そして教育面での文化財などを、自分たちのものにしていったわけである。その一環としてギリシアの作品をラテン語に翻訳する作業もなされた。最初の翻訳者はリウィウス・アンドロニクスという人物であったが、彼は前3世紀の後半に『オデュッセイア』をラテン語に翻訳した。また前1世紀のローマの哲学者キケロが言っているように、ローマの教養人にとって二つの言語を話すことは、ますます自明のことになっていったのだ。

さらに都市ローマや他の中心的な都会では、紀元前1世紀の共和制末期から帝政時代にかけて、一般に書くことや読むことが多くの人々にとって当然の能力になっていったわけである。このことは壁に書かれたグラフィット(落書きの類い)や壺などの容器に書かれた銘文、あるいは公的・私的を問わず無数に存在した銘文などによって証明されるのだ。壁に書かれたグラフィットの多くには詩の引用が見られたりするが、こうしたものは必ずしも文学にかかわっていたわけではなかった。中には計算が上手にできることや、碑文を読めることを自慢しているものも少なくないからだ。さらに詩文を軽蔑した成り上がり者たちもいたのだ。

ローマにおける上級学校教育

ローマにおける上級学校教育の開始は、前3世紀から前2世紀への転換期のころのことである。最初のラテン語の教師は、先に紹介したリウィウス・アンドロニクスであった。彼はギリシアの伝説を材料にして、数多くの戯曲を作ったのだが、とりわけホメロスの『オデュッセイア』を大変正確にラテン語に翻訳した人物である。次いで前2世紀の前半には南イタリア出身のエンニウスが教師として活躍する傍ら、数多くの戯曲や風刺作品のほかに、ラテン語による最初の国民叙事詩を書いている。それはローマの歴史に題材をとった『年代記』であった。

レリーフに描かれたアウグストゥス帝時代のラテン語授業の風景。

ラテン語文法の授業がしっかりした形をとるようになったのは、ようやく前1世紀終わりのアウグストゥス帝の時代のことであった。そのやり方はギリシアの上級学校を模倣したものであったが、唯一の違いはラテン語の詩文が使われたことであた。ローマ第一の詩人ウェルギリウスを初めとしてホラティウス、オウィディウス、ルカヌス、スタティウスなどである。ウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』は、その死後公刊され、授業にも直ちに取り入れられた。そして長らくこの作品は、授業での教材として第一位を占め続けた。もっとも重要な散文作家としては、政治家でもあったキケロ及び歴史家のサルティウスを挙げることができる。

ローマの教養層の間では、少なくとも前1世紀前半のキケロの時代以降は、二言語を用いるのが普通だったので、ラテン語の授業と並んでギリシア語の授業も重要であった。首都ローマ並びにローマ帝国のラテン語圏の都市では、ギリシア語学校の教師はほとんどがギリシア出身者、それもしばしば解放奴隷の身分のものであった。また上流階級の間では、文学的教養を身に着けた解放奴隷を、秘書や朗読者あるいは私設文庫の司書として雇う習慣があった。

雄弁術のための修辞学学校

前5世紀以降、古代ギリシア・ローマ時代を通じて、雄弁術というものが重要な意味を持っていた。明晰にそして説得的に、さらに人々の心をかき立てるように演説できることは、当時の政治家や弁護士や将軍たちにとって、必須の前提であった。

こうした伝統はその後ヨーロッパにも受け継がれて、現在においても欧米世界では、演説の重要性は公的世界で活躍するリーダーたちにとって、自明の理になっているわけである。この点は、以心伝心や忖度など、言葉によらない意思疎通がまかり通っている日本とは大きく事情を異にしているようだ。

さてギリシア・ローマにおいて、公の世界で指導的な役割を果たそうという者には、修辞学の勉強が不可欠であった。そのためアリストテレスやキケロなどの著名な人物は、雄弁術について数多くの手引書を書いている。また後1世紀に活躍した雄弁家のクインティリアヌスも、『弁論術教程』という著作をものしている。我々はそこから学校の低学年の授業における有用な助言をくみ取ることができる。著者によれば、雄弁家になるためには、すでに子供の時からの教育が大事だというのだ。

雄弁術の習得は、主として散文作品とりわけ著名な雄弁家が残した作品に基づいていた。とりわけゴルギアス、アンティフォン、イソクラテスといった雄弁家の著作が、授業で取り上げられていた。その最も重要な路線を定めたのは、バロック的な言葉の誇張を嫌った前4世紀アッティカの偉大な雄弁家たちであった。そのためデモステネスをはじめとするアッテイカの雄弁家たちのテキストが、パピルスなどに数多く残っているのも、何ら不思議ではない。そうしたパピルスの中には、学生が書き写したものも少なからずあるのだ。

声を出してする読書

今日われわれは、書物や新聞やその他のテキストを、通常声に出して読むことはしない。ところがこの読書の習慣は、古代ギリシア・ローマにあっては、逆転していたのだ。つまり少なくとも文学ないし詩に関するテキストは、一人でいるときも、声に出して読んでいたのだ。そしてこの習慣を破った場合には、奇妙なことをする人だと思われたようだ。古代にあっては、文学は読むときにも、音の響きとともに受容されていたわけである。そのため芸術的な内容の散文作品の場合にも、耳に心地よいように工夫がなされたのだ。文章はリズムに乗って流れるように書き、母音が連続することは避けていた。また富裕な人々の間では、詩や散文のテキストを、手慣れた家内奴隷に読ませることが、普通に行われていたという。

とはいえ古代の人々が全く黙読しなかった、とまでは主張することはできない。とりわけ記録文書や手紙などの場合は、黙読されていたことを証言する資料も若干ながら存在する。そしてまた、少なくともローマ時代には存在していた公共図書館の読書室において、すべての人が声に出して読書していた、などと想像することは難しい。他方、ヘレニズム時代の図書館には、利用者のために倉庫のような蔵書保管棚、広々とした柱廊広間あるいは遊歩廊が備わっていたので、これなら「声に出してする読書」に向いていたと言える。

読書する時の姿勢

次に人が読書する時の姿勢であるが、前5世紀初めのアッティカの壺絵に、読書する人間の姿が、初めて登場するのだ。そしてこのテーマは古代末期から、さらに後の時代にも引き続き好まれた。時として巻物状の本(巻子本)を手にして立っている人の姿も描かれている。とはいえ、もっと楽な姿勢で読書するのが普通だったようだ。つまり描かれたものを見ても、たいていは椅子に座って、両手でひろげて巻子本を読んでいるのだ。

巻子本を読んでいる人を描いた壺絵

いっぽう巻子本を読むときの動作と、そのさまざまな段階について調べた本が公刊されている。それによると、まず読み始めるとき、読む人の左手は巻物の初めの部分を開いている。いっぽうその右手はまだ沢山残っている膨らんだ部分を握っている。次いで巻物の中間部を読む姿が示され、最後には巻物の膨らんだ部分は左手が握っているのだ。また読書を中断したときの様子も描かれている。その時巻物は片方の手でつかまれ、その中間部は、巻き取られた最初の部分とまだ開かれていない終わりの部分の間で、たるんだ状態になっているのだ。次の図版をご覧になれば、このことはよく理解できよう。

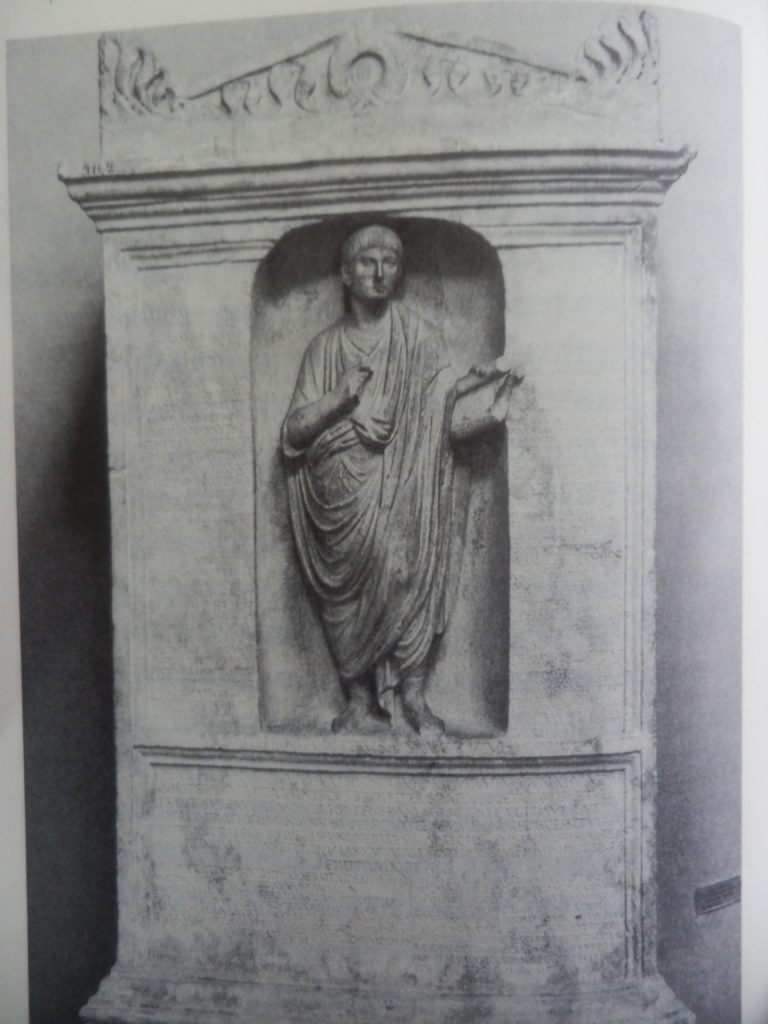

巻子本を読んでいる途中の姿を描いた墓石立像

この図版には、墓の中央に立ってその左手に巻子本を握っている一人の男の像がみられる。この立像の周辺に書かれた碑銘によって、帝政ローマ時代の後94年に、時の皇帝ドミティアヌスによって催された詩のコンクールで、立像に描かれた少年が詩を朗読して、優勝したことが分かる。