1 ニコライの家族関係と交友

結婚生活

フリードリヒ・ニコライは兄の突然の死によって書店を継いだ二年後の1760年12月12日に27歳で結婚することになった。相手は、かつてプロイセン国王の侍医を務めた生理学・病理学博士のS・シャールシュミット教授の娘エリザベート・マカリア・シャールシュミットであった。片や国王との関係が深いベルリンの名士、片やベルリン有数の出版社の跡継ぎという事もあってか、両家の結婚の祝いは盛大であったようだ。その時の婚礼の模様については、版画となって残されている。夫人はとても良い教育を受けていて、教養豊かな女性だったので、ニコライの伴侶としては申し分のない人物と言えた。

ニコライ夫人の肖像

そして結婚二年後の1762年には、長男ザムエルが生まれている。この長男は11歳の時、父の40歳を祝って自ら描いた水彩画にフランス語の言葉を添えたものを贈っている。また19歳の時には、前にも述べたように、父親について7か月に及ぶ南ドイツ旅行に同行している。これは父親のいわば助手としての旅行であった。長男誕生の5年後の1767年10月には、長女のヴィルヘルミーネが生まれた。

その後ニコライ夫妻の間には6人の子供が生まれたが、これら8人のうち3人は幼児のうちに死に、息子3人と娘2人が育った。ニコライは書籍商という仕事柄一年のうち四分の一は旅行に費やしていたが、エリザベート・マカリアとの結婚生活はとても幸せなものだったという。それは出版業者として富を蓄えた、ベルリンの大市民のものであった。ニコライの家族の群像を、今日の我々にもっともよく残してくれているのが、ベルリンの女流画家テールブッシュによって1780年に描かれた油絵である。これは結婚後20年たった時のものであるが、広々としたサロン風の居間に、家族が勢ぞろいしたものである。前列左に座っているのがニコライ、その右に夫人、ニコライの右手奥に立っているのが長男、そして夫人の右に立っているのが長女で、右奥に夫人の母親がいる。あと三人小さな子供の姿も見える。そこには落ち着いた一家の主人として、大勢の家族に囲まれているニコライの姿が見事に描かれている。

ニコライ一家を描いた油絵(テールブッシュ作、1780年)

銀婚式の祝い

その5年後の1785年12月12日、ニコライ夫妻の銀婚式が盛大に祝われた。この時フリードリヒ・ニコライは52歳であったが、さまざまな意味で、その人生の頂点に立っていたといえる。祝いのテーブルには、夫妻の友人・知人が百人ほど集まった。ニコライと親しかったベルリン啓蒙主義の同志たちが多かった。その際友人・知人たちは夫妻に、「結婚・家庭カレンダー」というものを献上した。この印刷物の表紙には、先にテールブッシュが描いた家族の油絵を、コドヴィエツキが銅版画にしたものが刷り込まれていた。カレンダーは両開きになっていて、その左側には家族及び友人・知人たちの生年月日が印刷されていて、右側にはニコライ家のお祝い事が刷り込まれていた。

「結婚・家庭カレンダー」

このカレンダーは結婚した日の翌日である12月13日の土曜日から始まっていて、この日はニコライ家の所帯のはじまりと書かれている。15日の月曜には、ニコライ氏はクラブに出席、夫人は社交の会に出かけるとある。さらに19日の金曜にはコルシカという所でアマチュア・コンサートが開かれ、ニコライ氏は長男とともにヴァイオリンを演奏すると書かれている。そして20日の土曜日はニコライ家の小清掃日だが、ニコライ氏の部屋だけは例外とされている。またこの日には親友たちがニコライ家で夕食をとることも書いてある。そのあとは自由に書き込めるように、空欄となっている。

またこのカレンダーとは別に、ニコライ家の家族、親族、友人・知人たちからの祝いの言葉や詩句などを集めた印刷物も残されている。これらにはニコライの仕事のうえでの協力者たちの名前も書きこまれている。これらの人々とはニコライは、その書評誌『ドイツ百科叢書』への原稿依頼を通じて知り合ったものと思われる。いずれも18世紀後半に活躍したドイツ精神界の代表者たちであった。

ブリューダー街の大邸宅への移転

ニコライはポスト街にあった自分の生家に長いこと住みながら、その商売の方はベルリン城の斜め向かいにあったシュテックバーンの店で営んでいた。しかし1787年、54歳の年になってブリューダー街13番地の家を買い取った。そして晩年の24年間をこの大邸宅で過ごすことになった。そこはベルリン城からすぐ近くの都心の一等地にあり、その道路は人や馬車でたいへん賑わっていた。そして「英国王」とか「パリ市」といった名前の有名なホテルも建っていた。そこにはさらにフリーメソンのワイン酒場や、かつてニコライが若いころレッシングやメンデルスゾーンとしょっちゅう出会っていた、かのワインレストラン「バウマンスヘーレ」もあった。

1800年ごろのブリューダー街の賑わいを描いた絵画

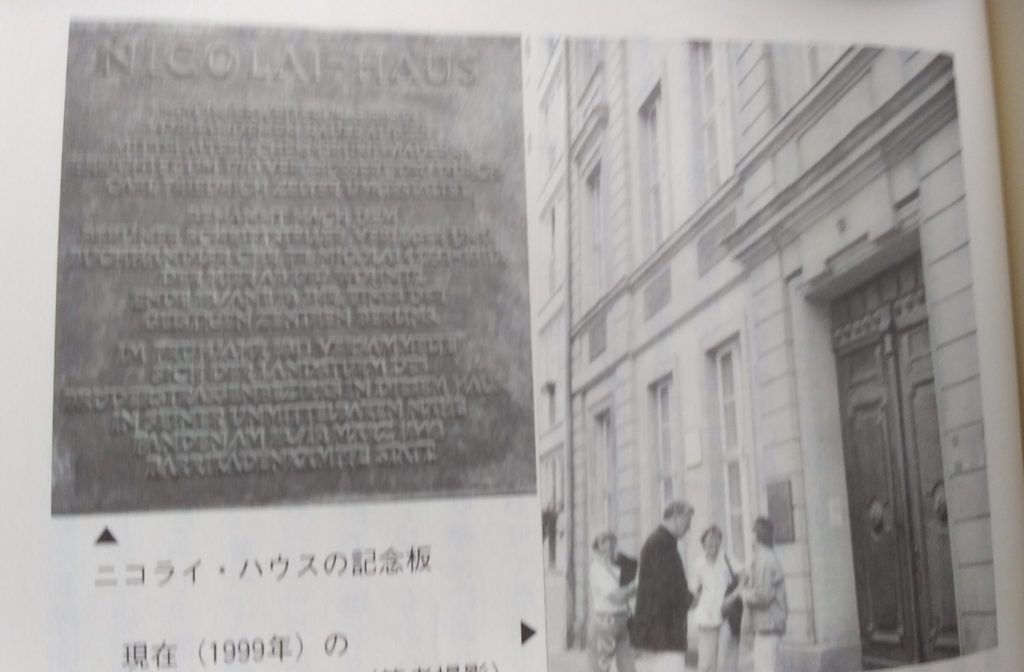

1730年に大臣フォン・クニュハウゼンによって建てられ、ツェルターによって大祝祭用に整備されたこの大邸宅を、ニコライは買い取った後、自分の目的に合わせて改造させた。そしてそれ以来1811年に亡くなるまで、この家に住み続けたのだ。しかし妻や子供たちより長生きしたニコライが死亡した後は、この建物は別人の手に移った。とはいえこの建築物自体はその後の幾星霜を経ても生き残り、1910年には二階にレッシング博物館が作られた。

そしてこの建物は第一次・第二次世界大戦を生き延びた。さらに東独時代を経て、ドイツ再統一後再び首都となったベルリン中心部ウンター・デン・リンデン大通りの裏手に立っているのだ。この建物を私は1999年に訪れた。それはニコライの名前を引き継いだ出版社の社長ボイアーマン氏の案内によるものであった。建物の正面には、ここに住んだ歴代の居住者の氏名と居住期間とを記した記念銘板がはめ込まれている。しかし同時にそこには大きな文字で「ニコライ・ハウス」と記されたレリーフも見え、ベルリンの市街地図にはこの「ニコライ・ハウス」も記載されている。

1999年のニコライ・ハウスの入り口前(私が撮影したもの)

再びニコライの時代に話を戻すと、その大邸宅は当時のベルリンの精神的な中心の一つでもあったのだ。一時的にベルリンに滞在した学識者や文筆家も、この精神の王国の帝王に敬意を表するために、この邸宅を訪れたのであった。後にニコライと対立するようになったフリードリヒ・シラーですら、ベルリン滞在中に妹に次のように書き送っているのだ。「ベルリンに到着してすぐ、私は固定収入を当てにすることができるようになりました。というのは、ここで文学界の帝王といわれているニコライへの推薦状を、さしあたり受けたからです。この人物は、頭脳ある人物を注意深く引き付け、事前に評価し、それによってドイツの学識界全体に巨大な影響力を有しているのです」

ブリューダー街十三番地の邸宅の文化的雰囲気については、訪問したすべての人々によって証言が残されている。ニコライはそこに蔵書一万六千巻以上の私的図書館を有していたいただけではなく、数多くの愛書家向きの貴重書やおよそ六千八百枚に上る版画(グラフィック)も所蔵していた。さらに数多くの楽譜も持っていたが、その中には後に王立図書館に遺贈された、選り抜きのものも含まれていた。

社交家ニコライ

音楽が好きだったニコライはその最良の歳月には、自分の家で定期的に家庭音楽会を開いていた。その際彼自身、ヴィオラを演奏することもあった。ちなみに次女のシャルロッテ・マカリアは、ベルリン合唱協会所属の歌手になっていた。ニコライの家は社交サロンになっていたわけであるが、そこにはニコライの交際の広さを反映して、さまざまな分野の人々が訪れていたのだ。

そうした一例として、はるか遠方からやってきた客人との交際について、一つのエピソードをご紹介しよう。1784年から1786年にかけて、バルト地方の町ミタウ(現在ラトヴィア領)から二人の女性がはじめてドイツ旅行に出かけた。一人は牧師の娘ゾフィー・ベッカー、もう一人はその友人の作家エリーザ・フォン・デア・レッケといった。二人は数多くのドイツの作家や芸術家と会っていたが、ベルリンではニコライ家も訪れ、その家族とも親しくなった。ちなみに当時ラトヴィアのリーガやミタウはドイツ系の書店もあるなど、ドイツ文化圏に属していたのだ。二人のうちの一人フォン・デア・レッケはニコライ家を訪問したときの様子を、次のように記している。

「ニコライ氏の家を私はしばしば訪れました。・・・彼は家族に囲まれて幸せに暮らしていました。仕事の重圧にもかかわらず、精神活動があのように活発な人を、私はまだ見たことがありません。夜、選ばれた友人たちのサークルのテーブルについているとき、この人物は申し分のない社交家ぶりを発揮しています。ここでは様々な話題をめぐって、知的世界の重要な発見や最新の出来事を知ることができます。ニコライ氏はその抜群の記憶力で、いろいろな分野での博識ぶりを示し、会話に豊かな材料を提供しています。彼はとても早口にしゃべり、しばしば本題から外れて様々なエピソードへと脱線します。これは彼の豊富な知識の、くめども尽きせぬ泉からほとばしり出てくるのです。このことは、知識欲があり長く沈黙を守れる人にとっては、楽しい事です。」

女流作家フォン・デア・レッケの肖像

その優雅な振る舞いでニコライの仲間たちからも注目されていた、女流作家のフォン・デア・レッケは、ニコライ夫人をはじめ家族全員と、その後も親しく交際を続けていた。そして知り合ってからだいぶ時間がたった1793年5月、彼女はニコライ夫人にあてて親しげな手紙を出した。しかしその数日前にニコライ夫人は死去していたのであった。

ちなみにこの女流作家に対しては、ロシアの女帝エカチェリーナから自筆の手紙が寄せられている。エカチェリーナ女帝はニコライとも、商売上、文学上の関係があったが、この1788年6月付けの手紙は、女流作家から贈られた二つの作品に対する礼状であった。これは同じ年に『ベリリン月報』に掲載された。

「フォン・デア・レッケ夫人、貴女から贈られた二番目の作品は、一番目と同様に、私にとってとても楽しいものでした。両方とも真実に深く感ずる心と同時に啓蒙化された広範な精神の刻印が感ぜられます。十八世紀末だというのに、数千年来理性に反し、分別ある人々から誤りだとされている見解が、新たに広まっているのは本当に嘆かわしい事です。・・・」

いっぽうニコライは出版業者として、当時中央ヨーロッパで最大の規模を誇っていたライプツィッヒ書籍見本市を、春と夏二回訪れていた。そして温泉湯治のためにヴェーザー川流域の保養地ピュルモントに17回も行っている。さらにマルク・ブランデンブルクのシェーンアイヒェルに住んでいた友人の牧師の客人として、その牧師館を訪れている。これに関連してニコライは1794年11月に、長女のヴィルヘルミーネにあてて次のような手紙を書いている。「昨日無事到着しました。今日は一日中持参した書物や書類の整理に追われていました」

そしてニコライ自身もベルリンの郊外に別荘を持っていて、そこで家族と一緒に夏の時期を過ごすのを常としていた。商売上の必要があるときは、ニコライだけ町中へ出かけていた。この郊外の別荘を訪れた客人の中には、翻訳家のJ・J・ボーデ、化学者のM・B・クラープロートそして地理学者で大旅行家のアレキサンダー・フンボルトなどがいた。

2 啓蒙主義の同志との交友

友人たちへの追悼の辞

ニコライはもともと友情への高度の才能というものを有していた。そして死んだ友人に対しても彼はなお崇敬の念を持ち続け、しばしば追悼の辞をしたためている。例えばまだ二十代後半の1760年には、友人のエヴァルト・フォン・クライストが七年戦争で戦死したとき、ニコライは早速「エヴァルト・フォン・クライストの追憶」という文章を書き、これを出版している。これは同じ年のうちに第二版が出され、新しいスタイルの伝記のモデルとして長い間評価されてきた。この作品の特別な意義は、それ以前にゴットシェートによって書かれていた大時代で、悲壮な調子と比べてみた時、示されたといえる。ニコライの追憶の書の、心のこもった、悲壮に陥らない人間的な調子は、信頼すべき史料に基づいて読者の前に提示された伝記的なデータとともに、すくなからず人々を驚かせた。

長生きしたニコライは多くの啓蒙主義の同志を見送っているが、同様の追悼の辞をその人の伝記としてささげた相手は何人もいる。それらは『祖国のために死ぬことについて』でデビューし、雑誌「文学書簡」の共同編集人であったが、1767年に亡くなったトーマス・アプト、若いころからのニコライの同志でユダヤ人哲学者のモーゼス・メンデルスゾーン、そしてオスナブリュック在住の歴史家・思想家でニコライとは互いに尊敬しあっていたユストゥス・メーザーであった。とりわけメーザーの伝記は分量的にも長く、力の入ったもので、作品としても優れたものであった。

さらにその死亡に当たって追悼文を捧げた相手は、文芸学者J・J・エンゲル、啓蒙的神学者としてニコライが高く評価していたW・A・テラーそして神学者のJ・A・エバーハルトの三人であった。ニコライの追悼の辞は、賛辞だけでおおわれていたわけではなく、特にエンゲルの場合などは、もっと己を持して業績をあげるべきであったと、厳しく批判もしている。とはいえこれらの著作者たちに対しては、出版者としてニコライは、それぞれの全集を出すなどによって、その友情に報いたのであった。

月曜クラブ

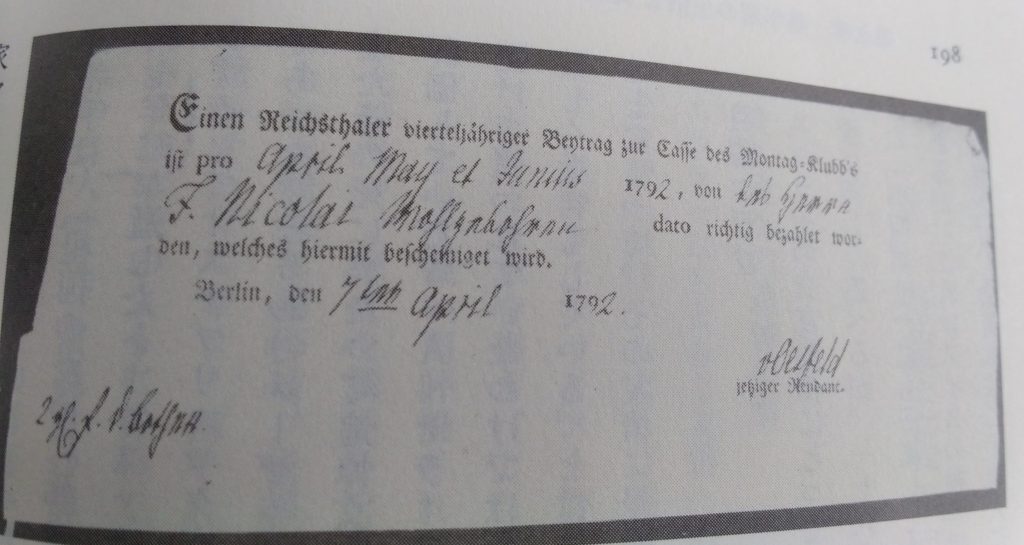

ニコライの交友関係にとってとりわけ重要であったのが、この月曜クラブとのちに述べる水曜会であった。さらに1780年代まではフリーメーソンのベルリン支部「三つの地球儀」の会員でもあり、また「啓明結社」にも所属していたが、さしたる活動はしていない。

そこでまず「月曜クラブ」であるが、これはスイスの神学者ヨーハン・ゲオルク・シュルトヘスによって1749年にベルリンで設立された協会で、会員数は二十四人に制限されていた。そして会員の補充に当たっては、現会員の黒白の球による秘密投票によって決められた。このクラブにニコライは若いころレッシングに誘われて入会したのであるが、死ぬまでこのクラブに所属し、最後には最長老としての役割を果たした。その会員は身分としては貴族と大市民であったが、職業は高級官僚、学識者、文筆家、芸術家などであった。一口に言って、彼らは当時のベルリンの精神貴族であったといえよう。

ニコライが支払った月曜クラブ会費に対する領収書(1792年)

大市民であったニコライは、その交友を通じてプロイセン王国の高級官僚と深く結びついていた。その縁でニコライの子供たちは、婚姻を通じて高級官僚と結ばれていた。長男ザムエルは司法官僚クラインの娘と、自ら官僚の道を進んだ三男ダーフィットは枢密財務官アイヒマンの娘と、そして長女のヴィルヘルミーネは財務局長パルタイと結婚している。

次にニコライ五十五歳の時つまり1788年における月曜クラブの会員を列挙してみる。まずプロイセン王国の後の国務大臣ヴェルナー、警察長官アイゼンベルク、上級宗教局顧問官シュパルディング、同ツェルナー、司法官僚クライン及びバウムガルテン、次いで教会上級役員会会員テラー、王立図書館司書ビースター、ギムナジウム校長ゲーディケ、博物館長フォン・オルファース、王立国民劇場総監督エンゲル、さらに通俗哲学の代表者ズルツァー、文筆家のラムラー、彫刻家シャードー、銅版画家マイル、音楽家クヴァンツ、ベルリン合唱協会会長ツェルターそしてフォン・ゲルラッハなどであった。さらにこの時点では故人となっていた文筆家のレッシングとアプトの名前も忘れることはできない。

会合は毎週月曜日に、レストラン内の集会室で開かれたが、各会員は自由に友人を連れてくることができたため、しばしば外部の学識者が客人となっていた。ひとびとは夕方の6時と7時の間に集まり、8時に食事をして、10時に散会した。このクラブの目的といえば、ただ自由に屈託のない会話を交わすだけだった。とはいえ会員の中にはこのクラブでゲームをやりたいという強い欲求を持つ者もいたが、そこではチェスだけが許されたという。つまりそこでは、互いによく知り合った、啓蒙的な志を抱いたベルリンの精神貴族たちが、一緒に食事をしながら、様々な話題を巡って歓談し、中にはチェスを楽しむ者もいたというわけである。その意味で「月曜クラブ」は、会員資格の点でかなり厳しい、閉鎖的な高級クラブであったといえよう。ちなみにこのクラブでは政治的論議はなされなかったが、「文芸的公共性」への志向があったことは明らかだったといわれる。

水曜会

ニコライは、もう一つベルリンにあった「水曜会」の会員でもあった。このクラブの元来の名称は「啓蒙友の会」というが、その設立はずっと遅く、1783年のことであった。会員数は当初は12人であったが、のちに24人になった。とはいえこちらの方は排他的な秘密結社といった性格を持っていた。そしてその会員は高級官僚と学識者であった。

最盛期の会員の名前を挙げると、プロイセン王国の国務大臣フォン・シュトゥルーエンゼー、枢密法律顧問官スヴァレツ、枢密財務顧問官ゼレ、国王侍医メーゼン、司法官僚クライン、教会上級役員ディートリヒ、同テラー、王立図書館司書ビースター(会の秘書役)、軍事顧問官ドーム、軍事・王領地顧問官ジープマン、カンマー裁判所判事ベネッケ、さらにギムナジウム校長ゲーディケ、上級宗教局顧問ツェルナー、同シュパルディング、王立国民劇場総監督エンゲル、大学教授シュミット、説教師ゲープハルト、そしてアーヴィング及びニコライであった。またメンデルスゾーンは名誉会員であった。後に枢密顧問官フォン・ゲッキングおよび大学教授マイヤーの二人が加わった。これらの会員は、① 司法・行政の高級官僚、② 聖職関係の官僚、③ 哲学者・万能学識者・ジャーナリストに分けられるという。ニコライがこの③に属することは、言うまでもない。

「ベルリン水曜会」の前身は、同じベリリンに1749年に作られた月曜クラブである」と西村稔氏は『文士と官僚』の中で述べられている。確かに会員の顔ぶれを見れば、両クラブに重複して所属している人もかなり見られる。西村氏は先の著書の中で、「月曜クラブの文芸的論議への限定が、水曜会の発足に向かわせたのでないか」と推測されているのだ。とはいえ水曜会の成立とともに、月曜クラブが消滅したわけでもなかった。両クラブの性格の違いを考えれば、このことは理解できよう。

水曜会の実態

さて水曜会の会員は、順番にそれぞれの邸宅に集まり、誰かがかならず自分の論文を読み、その後で討議が行われたという。つまり「月曜クラブ」のような自由な会話を楽しむといった集まりではなくて、いわばプロイセン王国の非公式な審議会といった性格を持っていたようである。そのため国家の「顕職にある高官」や学識者が、外部へは非公開の形で集まり、秘密裏に講演を聴き、議論がなされたようだ。その間の事情を、会員の一人でのちにニコライの伝記を書いたフォン・ゲッキングが、一般的な形で次のように述べている。

「会は毎水曜日の6時に、会員の一人の家で順番に開かれた。そしてその家の主人が一つの論文を読んだ。それはたいていは国家行政、財務行政、立法あるいは思弁的もしくは実際的哲学に関するもので、文学は極めてまれであった。朗読がおわると、めいめいの会員は偶然に座った順番に、それについて自分の意見を述べていった」「私としてはこの会が良い影響を及ぼした例について、いくつか紹介できるが、ここではその中の一つについて述べるにとどめよう。それはプロイセン一般ラント法が、ある程度この会から恩義を受けているという事である。つまりこれに深くかかわったスヴァレツは、そのアイデアの多くの部分を、この会を通じて修正したのである」

ちなみに枢密法律顧問官スヴァレツはプロイセン王太子(のちのフリードリヒ・ヴィルヘルム三世)への御前講義を受け持っていた。その彼も王太子の前でよりも、はるかに踏み込んだ、次のような見解を水曜会では示すことができたのだ。「この一般法典では、公正と不正について、堅固にして永続的な基本原則を定めねばならない。この法典はとりわけ本来の基本法がない国においては、ある程度その代わりを果たすべきものである。つまりこれは立法者自身にとっても、それに違反してはならない諸原則を含んでいるのである」

またニコライと縁戚にあった司法官僚クラインは1790年に出した『自由と所有権~フランス国民公会に関する八つの対話』の中で、対話形式で七人の人物を登場させ、自由な論議こそ政治問題に関しても真理性を保証するものだとしている。そしてこの本の登場人物を提供したのは、水曜会であることを認めている。

これに関連して現代の歴史家のH・メラーは次のように書いている。「スヴァレツとクラインという、この時代のプロイセンの最も影響力をもった国制理論家は、政治的自由と市民的自由とを理論的に区別することを要請した。政治的自由はフランス革命の後になっても獲得できなかったが、市民的自由の方はますます明瞭に認識されるようになった。パリで起こった出来事を聞きながら、人々はフランス革命について、あたかもドイツで起きている出来事であるかのように議論した。その意義を人々は、不可欠の人権の確保にあると見ていた。」

ところで一般ラント法制定への過程において、「最も注目に値するのは、本来の学者ではないけれども、真の実践的哲学の勉学に身を捧げている人々に、意見が求められたという事である」。さらに「いわゆる学識者身分には属さないが、読書と熟慮によって自分の分別を磨き、市民生活の様々な仕事の中で、豊かな知識と経験を集積したひとびとにも、意見の開陳が求められた」という。このように一国の立法作業の過程で、法律の専門家にだけ任せておくのではなく、広く公衆の代表にまで意見聴取を行ったことは、この時期のプロイセンの法典が、まさに「啓蒙主義的思想の所産であり、自然法の成文化といわれる」所以をなすものだといえよう。ここにニコライのような法律家以外の様々な分野の精神貴族の集まりであった水曜会の面目躍如たるものがあったわけである。

ところでこの会の秘書役であったビースターが1783年にモーゼス・メンデルスゾーン宛に出した手紙が残っているが、そこからも水曜会について貴重な情報が得られる。

「そしてここで私は貴殿にもう一つ提案があります。少し前に設立された学識者の協会では、会員の数を増やす試みをしましたが、その時貴殿は断られました。・・・そこで当協会としては別の要望をお伝えしたいと思います。・・・実は当協会において行われます講演は、単にそこで話して終わるのではなくて、さらに熟考していただくために、すべての会員にその原稿が回覧された後、会員の記名の判定を受けて返却されます。そこで貴殿にお願いしたいことは、重要な講演につきまして、貴殿の意見を聞かせていただきたいという事です。その際講演会原稿はカプセルに入れてお送りします。・・・その場合貴殿は当協会の名誉会員になられるのです。」

結局メンデルスゾーンはこの要望を受け入れて、名誉会員になった。この時の手紙には、協会会員の氏名と規約が添えられていた。その規約の第三条と第四条は、会員の秘密保持に関するものである。「第三条 用心のために氏名の代わりに、数字を記されたし。この回状のリストの末尾に、その数字を書かれたし。第四条 用心のためには十分な措置をとることが必要なので、部外の人間には・・・論文(の内容)を知らせてはならない」。これを読むと極度の秘密保持が図られていたことが分かる。講演原稿は会員だけがそのカギを所持していたカプセルにしまわれて、回覧されていたわけである。

啓蒙主義協会としての「水曜会」の役割

ニコライ自身も後になると様々な機会に、この会について発言している。

「会員達は興味深い学問的な話題について分別ある議論を交わしたが、それは親しく意見を交換することを通じて、互いに精神を啓蒙しあい、それらを通じていくつかの概念をおのずから明瞭にし、かつ公平公正な点検を行うことを目指したのである。・・・すべての会員は正真正銘、真実の友である。したがって各人は自分が真実だと思ったことを、有無を言わせぬ断定によったり、内面の声に耳を傾けたりするのではなくて、理由を明らかにすることによって、主張したのである。」

そこではニコライはこの会の秘密結社的側面には触れずに、その明るい面だけを強調している。

それはともかく、水曜会が様々な意味合いにおいて、啓蒙主義を特徴づける存在であったことは間違いない。まず第一に、一国の政策を決定することにつながるような重要な事項について、責任ある人々が強い好奇心をもって、活発に議論を重ね、互いに批判しあいながら真実に近づくという、そのやり方はまさに啓蒙主義の特徴であったからだ。第二に、そこには単なる知的興味ではなくて、実際的な問題への具体的対処という啓蒙主義的な志向がみられるからだ。そして第三に、影響力のある同志が、一つのグループに集まろうとする意志が認められるからである。

結局この「水曜会」は、社会や国家に対して影響力を行使し、改革を推進していくという啓蒙主義の実践を表明しているものだといえよう。しかしその運営については、極度の秘密保持が図られていたわけである。その最も大きな理由としては、革新的啓蒙主義官僚が、政府内の保守派ないし反対派に対して極めて強い警戒心をいだいていたことがあげられる。

プロイセン国家の当時の状況

水曜会の会員達は、その行動の基準として公益性を掲げ、公共のために意味ある行動を目指した。しかしその活動に当たっては、公共性の原理にそむいた「秘密保持」の行動とらざるを得なかったのである。それはこの協会にはプロイセン国家の高級官僚がかなりの比重を占めていて、その談合はいわば非公式の政府審議会といった様相を呈していたからである。

とはいえ会員達の意識は、あくまでも国家の外側に身を置いて、国家を改革することをめざしたのである。たとえば「一般ラント法」制定の意図に見られるように、この協会は国家や体制に反対してことを進めていたわけではなく、ただその絶対主義的なやり方に反対したのであった。つまり国家権力の中枢部にいて、旧来の硬直したあり方を改革すべきだと考えていた高級官僚の中の進歩派ないし改革派の人々が、一種の隠れ蓑として「水曜会」というものを作り、政府の内部では議論できない本質的な問題について、様々な分野の啓蒙的学識者を含めて自由に討論し、実りある結論を出そうとしていたわけである。しかし政府の中には、絶対主義的なやり方を続けていくべきだと考える保守派ないし守旧派もいて、自由な改革論議が政策に反映されることに、脅威を感じていたのである。

とはいえ「水曜会」の秘密保持のやり方が極めて用心深かったためか、クラブ結成三年後の1786年に啓蒙主義に理解のあったフリードリヒ大王が亡くなり、神秘主義に傾倒していたフリードリヒ・ヴィルヘルム二世(在位1786-1797)が王位を継いだ後も、特に弾圧されることはなかった。新王は性格的に弱く、側室たちやお気に入りの取り巻きが政治を牛耳る傾向が強かったといわれるが、それだけいっそう水曜会としては、秘密結社的側面を維持しなければならなかったのであろう。

しかし新王が傾倒した「黄金薔薇十字団」や「フリーメーソン」も、同じく秘密結社的傾向の強い団体であった。とりわけ黄金薔薇十字団の方は、はっきりと反啓蒙主義的な神秘主義団体なのであった。つまり水曜会とこれらの団体とでは、その志向や目的などでは、全く異質な存在なのであった。ところが一般の社会から身を隠すという点では、両者は同じになってしまった。とりわけ公共性を重視していた啓蒙主義協会にとっては、このこと自体がやはり大きな矛盾であった、と言わざるを得ない。絶対主義国家のやり方に反対して公共性を唱えていた啓蒙主義協会が、公共性に反して秘密主義をとっていくという矛盾に満ちた態度をいつまでも続けていくことは、個々の会員にとっても耐えられない事であったと思われる。

皮肉なことに、反動的で秘密結社を容認していたフリードリヒ・ヴィルヘルム二世の時代には存続できた「水曜会」であったが、1797年に開明的なフリードリヒ・ヴィルヘルム三世が後をついで、その翌年の1798年に秘密結社禁止令を出すに及んで、ついに「水曜会」は1800年の5月、会員の多数の決定によって、みずからその組織を解散したのであった。

この年ニコライは67歳になっていた。ニコライと啓蒙主義の同志たちはみな、それまでフリードリヒ大王とともに、多かれ少なかれ、ヨーロッパの中でのプロイセン国家の興隆、その首都ベルリンの名声の上昇と啓蒙の中心地としての誇りなどを共有してきた。その意味でこの年の「水曜会」の解散は、ベルリン啓蒙主義の終焉を告げる、一つの象徴的な出来事であったのかもしれない。