はじめに

1991年8月から9月にかけて2か月間、中欧諸都市とドイツを旅行した。このうち中欧領域の旅は3週間であったが、この地域とドイツ・オーストリア地域との関係が現在どうなているのかこの目で確かめてみたい、というのが旅の目的であった。かつて広い意味でのドイツ(ハプスブルクのオーストリアを含めての)の影響圏にあったこの中欧に対しては、加藤雅彦氏の『中欧の復活』などによって私自身強く啓発され、深い関心を寄せるようになった。

この中欧という概念は1989年の「東欧」の大崩壊以降、日本でも一般に紹介されるようになったが、まだわが国では定着していない。また「中欧」自体が復活したばかりであり、今後徐々に定着していくことが期待されるが、はげしく揺れ動く現在のヨーロッパ情勢の中では、いまだはっきりとした実体として把握することは困難である。

しかし長い目で見れば今後少しづつ「中欧」は固まってくるように思われる。つまり従来東へ向かわされていた「中欧」地域の姿勢は、今やかなり明白にロシア離れをして、西へ向かっていることは間違いなく、その際もっとも近いドイツ・オーストリア地域との関係が少しづつ深まってきている点も疑いを入れない。しかしそれはなお政府レベルないし「上」のレベルの動きであって、日常のレベルや文化面でどんなつながりが生じているのかは明らかではない。

こうした点を少しでも自分の目で確認してみたいというのが、前述した通り、私の今回の旅の目的であった。ただし僅か3週間という短い旅ではあり、以下の印象記も時間的。空間的に極めて限られた個人的な体験記に過ぎないことを、あらかじめお断りしておく。そしてその目的がどれほど達成されたかもよくわからないが、何かの参考にはなるのではないかと思い、できるだけ具体的に多少の感想を交えてつづった次第である。

「中欧見聞録」を掲載した『ドイツ研究』(日本ドイツ学会機関誌)第13号

1992年1月10日発行

旅を始める前に

今回私は加藤氏の助言などを受けて、中欧諸都市を鉄道で旅行したが、その範囲は『中欧の復活』(NHKブックス594)で述べられている小中欧に相当する地域にほぼ見合っている。同書によれば小中欧とは、旧ハプスブルク帝国の領域つまりオーストリア、ポーランド南部、ソ連ウクライナの一部、チェコスロヴァキア、ハンガリー、ルーマニアの北西部、イタリアの東北部を指すものとされている。

当初の計画ではこれらの地域に含まれる中心的都市を鉄道でくまなく回るつもりであった。しかし現在の政治情勢や各国鉄道事情、ホテル事情などの制約を受けて、三週間ていどでこれら地域をすべて回ることは不可能であることが明らかとなった。そのため今回はソ連ウクライナの一部、ルーマニア北西部そしてユーゴ北部のザグレブは割愛せざるを得なかった。

この結果私が実際に旅した諸都市は次のような所である。まずベルリンを出発点としてポーランドの首都ワルシャワに向かい、そこから本来の小中欧に属する地域へと移った。以下訪れた都市名と国名を時間的推移に従って列挙しよう。クラクフ(ポーランド南部)、ザコパネ(ポーランド南部)、デブレツェン(ハンガリー東部)、ブダペスト(ハンガリー西部)、クラーゲンフルト(オーストリア南部)、トリエステ(イタリア東北部)、リュブリャーナ(ユーゴスラヴィア北部)、ウイーン(オーストリア東部)、ブラティスラヴァ(チェコスロヴァキア東部)、プラハ(チェコスロヴァキア西部)、カルロビヴァリ(チェコスロヴァキア西部)。

今回の中欧旅行に先立ち、各都市のホテル予約をベルリンのAlexsanderplatz(アレキサンダー広場)にあるEuropaische Reiseburo Gmbh(ヨーロッパ旅行社)に手紙で依頼した。ここは旧東独時代の国営旅行社で、旧東欧地域への旅行には最適と聞いていたのであるが、いつまでたっても返事が来ず、ベルリン在住の東京新聞特派員辻通男氏(学会員)を通じて調べてもらったところ、同旅行社では現在東欧地域のホテル斡旋はしていないという。やむなく辻氏を通じて、やはりベルリンにある別の旅行社に依頼して、ようやく予定目的地の大部分の宿泊所を予約してもらった次第である。

また通貨もドイツ・マルクを携帯して、それぞれの国で必要に応じて交換していった。実際に泊まった所は各国の一流ホテルが多く、こうした所や買い物に当たっても大きな店では、クレジット・カードが通用した。、また旧社会主義国に属するポーランド、ハンガリー、チェコスロヴァキアではなおビザが必要であったが、各国通貨への一定額の強制交換制度は、すでに撤廃されていた。さらに従来西ヨーロッパ地域でのみ通用していた鉄道のユーレイルパスが、近年になってハンガリー、そして1991年1月から旧東独地域にも適用されるようになったので、今回の旅行に当たっても、ハンガリー、オーストリア、イタリア、旧東独地域などに対しては、このユーレイルパスを活用した。

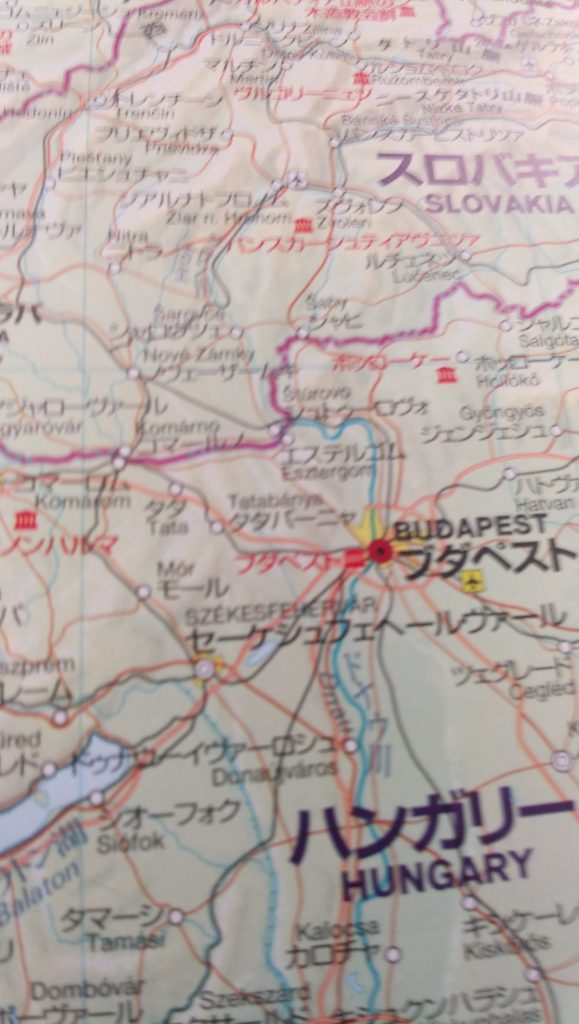

中部ヨーロッパ地域の地図(昭文社の世界地図帳、2013年2版)

ポーランド(ワルシャワ、クラクフ、ザコパネ )

8月8日:さて前置きが長くなったが、わが中欧の旅はベルリン中央駅を出発点とした。かつて東ベルリンの OSTBAHNHOF(東駅)と呼ばれていたこの駅は、今や大ベルリンの HAUPTBAHNHOF(中央駅)に衣替えして、東西ヨーロッパを結ぶ要衝の駅へと脱皮しつつある。しかし現状においてはなお首都の表玄関というには、その実体は淋しすぎる。ともあれ列車は北ドイツからポーランドへかけての大平原を一路東へ向かって進行。どこまで行っても平らな土地で、森と林と畑が延々と続き、時折小さな町が現れては消えていく単調な景観。しかも手入れの良く行き届いた西ドイツの美しい風景とは比べようもない、どこかうら淋しい景色だ。国境での40分ほどの停車時間のほか、途中思わぬ場所での徐行、停車があり、結局ベルリンからワルシャワまで9時間かかって、ようやく到着。

ワルシャワ中央駅のホームは地下にあり、下車した途端に大変な混雑に巻き込まれ、盗難の心配などで思わず緊張。構内の両替所で100DM=620,000ズオティ(ZT) を交換。この数字を見てもお分かりの通り、ポーランドは大変なインフレなのだ。しかしマルクから交換すれば、大変使いでがある。すぐに駅前のタクシーに乗り込んで、予約したGRAND HOTEL に入る。都心部にある四つ星のホテルで、人々の目に付くフロントや諸設備は立派だが、全体として古くなっており、風呂場の水回りも古くさく、貧弱。それでも長旅の疲れをいやすべく、まずは風呂につかって汗を流す。

さっぱりしたところで5時過ぎ、ホテルを出て町を散歩。中央駅前にそそり立つスターリンの遺産として評判の悪い豪華けんらんたる「文化科学宮殿」の中のレストランに入る。メニューはポーランド語とロシア語で書かれていて、ウェイトレスとは何とか英語で話が通じた。ドイツ語はワルシャワではまだ通用していないようだ。しかし料理の方はグラーシュスープ、シャシュリック料理、チェコ産ビール、コーヒーで 82,000ZT つまり1,000円ほどで、かなり安いといえる。

8月9日:ワルシャワは二泊なので翌日は朝早くから一日中、旧市街を中心に見て回る。まずホテルから地図を頼りに旧市街へと向かったが、途中コペルニクスとヴィシンスキー枢機卿の立像が目に入る。旧市街の入り口のザムコピイ広場には、首都をクラクフからワルシャワへと移したジギスムント三世王の、塔のように高い記念像が立っている。普通、観光客が見て回る所は、ワルシャワ市全体から見ればごく一部の旧市街の一角が中心になっている。広場から一歩入ると右手にワルシャワで最も古いといわれる聖ヨハネ教会があり、中に入ってみる。教会に入る時ポーランドの人は素早く十字を切り、また中に入ってから中央祭壇に向かって片膝を地面につけて礼をする人が多い。また子供の一群も入ってきたが、皆しつけが良く、小さな女の子が膝を軽く折って十字を切る様子はなんとも愛らしい。さらに祭壇に向かって熱心に祈りを捧げている人もいた。カトリック国といわれるポーランドだけあって、教会にくる人々の姿勢が真剣なのには、心打たれれる。最近のドイツではあまり見かけない風景ではなかろか?

教会からさらに進むと旧市街の中心地MARKTPLATZ(市場の立つ広場)がある。その広場の一角にある歴史博物館に入り、第二次大戦時における ワルシャワ市への爆撃と戦後の復興の様子を描いたドキュメンタリーフィルムを見る。ワルシャワはナチスドイツ軍によってほぼ完全に破壊し尽くされたが、中世の面影を残す美しい旧市街の街並みを、戦後、市民が一致協力して汗水たらして再建した様子が同フィルムに描かれていて、心打たれる。旧西ドイツにも戦災で破壊された街並みを昔通りに復興した町は数多くあるが、ヨーロッパに共通する市民精神なのであろうか? またこのフィルムは事実を淡々とした調子で伝えていて、ドイツを非難するような感じは、そこにはなかった。

ワルシャワの旧市街は小高い丘の上にあり、やや離れた所にビスワ川の光った川面が見える。中世さながらの童話の国のような旧市街から坂道を降りていくと、そこはもう大型トラックがブンブン走り過ぎていく現実の大都会だ。川は増水していて茶色に濁り、今にもあふれんばかり。

しかしワルシャワの市内も、他のヨーロッパの都会と同様に緑は多く、公園もかなり数多くある。なかでも市の南方にあるワジェンキ公園は、18世紀後半にポーランド王によって作られたものと言われ、緑の小道が縦横に走り、横に細長い池ではボートでのんびり遊ぶ人の姿も見られる。かつての王侯貴族の離宮の庭が、今では市民の憩いの場になっているのだ。真夏のためか女性の着ているものが薄く、肉感的で着こなしも洒落ている。若い男女の生態は自由奔放の感がある。もちろん中央駅前広場の青空市では、独特の形をした開閉式の屋台が無数ともいえるほど立ち並び、むんむんとした生活の熱気にあふれる光景が展開されていたことも、付け加えておかねばなるまい。

8月10日:2日間のワルシャワ滞在が終わり、列車で南部の古都クラクフへ向かう。途中、平原から次第に低い丘陵地帯へと入り、周囲の景色が立体的に変化の富んだものへと変わっていく。この路線はポーランドでも幹線の一つで、座席の作り方はベルリン–ワルシャワ間より良いが、ドイツの二等車並み。3時間ほどで着いたクラクフの中央駅はワルシャワに比べればずっと小さく、駅前も雑然としていて、バスターミナルやタクシーの列、それに人々の雑踏などで、その周辺では、とても古都のたたずまいを感じることはできない。

ポーランド第三の都市だけあって、現在の市域はかなり広く、周囲には工業施設も見られる。ここでもやはり観光名所は全体のごく一部なのだ。そのため予約してもらったホテルは旧市街はおろか新市街からもかなり離れた郊外にあった。ホテル自体は最新式の設備で気持ち良いのだが、旧市街見物にはバスやタクシーを使わねばならない。

ホテルで一休みしてから、それでもバスに乗って旧市街へと向かう。やがてそこの中央にあるMARKTPLATZ(市場の立つ広場)にたどり着く。広場の真ん中に横に長い織物会館の建物があるが、広場自体は旧市街のものよりずっと広い。しかし周囲の建物はあまり装飾的なものはなく、全般に平凡といえる。また織物会館の一部に工事用の足場が付いていたり、反対側の角近くに木製の仮設舞台が組み立てられていたりして、案内書の記述とは違って、雑ぱくで、ほこりっぽいという第一印象を受けた。道路にも各所に水溜まりができたり、石畳が土に埋まっていたりで、ベルギーはブリュッセルのグランプラス(建物に囲まれた大きな広場)やブルージュの壮麗な広場に比べれば、ずっと見劣りする。

この町は戦災に会わなかったと聞くが、古い建物や施設の保守整備が立ち遅れているようだ。この点は首都ワルシャワの方がずっと進んでいる。さて織物会館の1階はアーケードになっていて、土産物屋が軒を連ねているが、並んでいる商品は全体として安っぽく、買う気になれない。広場の一角にあるマリア教会に入ると、折りしも結婚式の最中で、前方の席には司祭と新郎新婦のほかに関係者が陣取り、その後方には敬虔なカトリック信者らしい一般の人々や、筆者のような観光客が見物している。こうした風景はその後ハンガリーでも目撃したが、このような開かれた結婚式は格式張らないで、とても好ましく思えた。

8月11日:翌日はチェコ国境に近いポーランド人の休暇保養地ザコパネへの日帰り旅行をする。全般として広大な平原の国ポーランドにあって、ベスギデイサン山脈の麓一帯は夏なお涼しい避暑地なのだ。クラクフ駅前のバスタ-ミナルを出発し、周囲の工場地帯を抜けるとやがてあたりは田園地帯となり、ゆるやかな丘陵地帯を上がったり下がったり、景色はバイエルン南部やオーストリアに似てくる。ベルリンからワルシャワへ向かう時の平坦な土地柄とはずいぶん違う。ザコパネはポーランドで最も南に位置した高原の町で、背後には2000メートル級の山並みが見えている。

南ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンあたりに雰囲気が似ている。途中、別荘風の家々が点々としている。鉄道の駅前にあるバスターミナルで下車。折りしも列車が到着して、駅の出口からは人々がどっと吐き出されてくる。駅前からは広々とした並木道が四方八方に通じていて、いかにも高原の保養地といった感じ。少し町を歩くと外に開かれた形の教会堂で日曜の昼のミサが行われており、中に入り切れない人々が外で立ったままミサに参列していた。

そのまま歩いて見て回ろうとしたが、思い直して駅前に戻ると観光用の馬車がいたので、話しかけると御者のじいさんがドイツ語で返事をしてきたので、たちまち話はまとまり1時間かけて町を一周回ってもらうことにする。ちょうど日曜日のせいか子供連れの家族や若者のグループ、中年夫婦に老人たちといったふうに、様々な年齢層の人々が歩いている。昨今の軽井沢や清里のように若者たちに占領されているといったことは決してない。ポーランドはなお生活水準が低く、経済は低迷していると言われているが、人々の暮らしはのんびりしていて、生活を楽しんでいる様子がうかがえる。

8月12日:クラクフ三日目は夜行列車でハンガリーのデブレツェンへ向かうので、ホテルをチェックアウトした後中央駅に荷物を預けて、もう一日旧市街を見物する。まず旧市街入り口の外側に立つ大きな彫像が目にとまったが、その台座にGrunwaldという文字が見えた。案内書によればこれはドイツ語のTannenbergのことで、1410年ポーランド軍がドイツ騎士団を破った所として史上名高い地名だ。つまりこの彫像はこの戦いで戦功をあげた祖国の英雄というわけだ。

ついで小雨の降る中を旧市街の端の丘の上に立つWawel 城へと向かう。下から見上げる城郭はなかなか立派なもの。坂を上って城の構内に入ると、眼下にビスワ川が蛇行している風景が目に入る。城の前庭や中庭は大勢の観光客でいっぱいだが、ポーランド王が1683年ウィーン郊外のトルコ軍陣営から奪ってきたという天幕や略奪品を飾った宝物館ともなっている城の内部への扉は堅く閉まっていて、あかない。ヨーロッパでは博物館や城の内部を見学しようという時、よくこういう目にあうものだ。

やむなく旧市街に戻ったが、そこの一軒の祭礼用具専門店で、清楚な顔立ちのマリアの石膏像をみやげに買う。その店でローマ法王の顔が入った小旗が飛ぶように売れているので、理由を英語で尋ねたところ、若い女性が、明日法王ヨハネ・パウロ二世がやってくるからだと答えてくれた。中央広場に建てられた仮設舞台や数多くの鉄柵は、法王歓迎用のものだったのだ。ちなみに法王はこの町の近くの出身だし、クラクフのヤギェウォ大学を出ている。法王にはまた数日後にハンガリーですれ違うことになる。

僅か5日という短いポーランド滞在であったが、初めての訪問という事もあって筆者にとっては、新鮮で強烈な印象が残った。小中欧も北の端に位置し、かつてハプスブルク王朝下にあったクラクフではあるが、今日その跡を具体的に見つけ出すことは難しい。14世紀から300年にわたってポーランド王国の首都であり、18世紀末からオーストリア支配下に入ったとはいえ、1866年の普墺戦争でオーストリアが敗れてからは、生活のあらゆる分野においてポーランド化が認められた所であるから、それは当然のことであろう。

それよりはむしろつい最近社会主義を脱却したばかりのこの国で見た、人々の宗教との結びつきの方に深い感銘を受けた。日常生活における強い消費生活への欲求と伝統回帰の姿こそ、ポーランドをはじめ、のちに訪れるハンガリー、チェコスロヴァキアでも感じた最も強い筆者の印象であった。

ハンガリー(デブレツェン、ホルトバジー、ブダペスト、ドナウクニー)

8月13日: さてクラクフを夜行列車で出発した筆者は、スロヴァキア東部を通って翌朝ハンガリー東部の町デブレツェンに到着した。直ちに案内書に載っている、この町第一のホテル Aranybika (黄金の牛)に赴き、空き室を尋ねたところ、幸いにも空いた部屋があり、セセッション様式の優雅なホテルで三泊することができることとなった。ホテルに荷物を預けて早速市内見物に出かける。

まずホテルのすぐ近くにあるカルヴィニスト大教会へ。ドイツ語の説明書によれば、St.Andreas Kirche(聖アンドレアス教会) とあり、新教の教会と書かれている。萌黄色の外壁に二本の塔が聳え、落ち着いた重厚な感じを与える建物だ。教会前の広場には反ハプスブルク闘争の指導者コシュート(Kossuth Lajos) の立像が立っている。1849年5月、ハプスブルク支配からの解放闘争の最中に、この教会の中でハンガリー議会が開かれたという。そしてここで独立宣言のテキストが起草され、コシュートによって読み上げられたという。教会内部は座席がタテの方向だけでなく両翼にもついており、これなら議会場としても使えたことが、十分納得できる。ポーランドでカトリック教会の装飾過多ともいえる、きらびやかな内装をいやというほど見せつけられた後だけに、この新教教会の純白の内装は、誠に清楚な感じを人に与える。もう一度1944年のソ連軍による解放の時の計2回、ハンガリーの臨時政府が置かれたことが案内書に書かれている。

教会を離れ、市電の通る大通りをどこまでも真っすぐ進んでいくと、やがて広大な市民の森にたどり着いた。ウイークデーだというのに、池でボートを漕ぐ者、ベンチでお喋りしたり散歩したりする者、そして近くのプールにやってくる者などさまざま。森の中にはドイツの Kurhaus のような建物も見られた。ハンガリーは16世紀の前半から150年間、オスマン・トルコの支配を受けたため、国中の各所にトルコ風の温泉やプールがあるのだ。

夜はホテルの裏手のナイトクラブを訪れる。2時間ほどバンドの演奏とミラーボールのきらめく光の中で、アルコールを傾けた後、12時ごろからショーが始まった。期待にたがわず素晴らしく可愛らしく、同時になかなか妖艶な女の子たちが、きびきびとまた雰囲気たっぷりに踊ってみせる。かなり官能的で、しかもくどくはない。おまけに料金が、おそらく東京やパリでは考えられないくらいに安いのだ。

8月14日:翌日ハンガリーの大平原 Puszta の中心地ホルトバジー へと汽車に乗って向かう。駅から7,8分すると賑やかな所に出て、ドイツ語の表示からそこが観光の基地であることを知る。観光客も大勢おり、みやげ物屋も立ち並ぶ中で、「Pusztaを2時間、馬車で見て回りませんか?」というドイツ語の宣伝文句が目に入る。英語やフランス語はなくて、ドイツ語だけなのだ。その理由は明らかで、ここを訪れる観光客の中心が、ドイツ人かオーストリア人だからだ。他の観光客にならってドイツ語でこの遊覧馬車を申し込む。ただ馬車の乗り場はそこから2キロ離れた所にあるという。一瞬ずいぶん遠い所だと思ったが、他の観光客のほとんどはマイカーでそこまで飛ばしている。こちらはタクシーに乗るにもタクシーの姿は見えず、仕方なく田舎道を歩いて乗り場まで行く。

そこには大きな駐車場があり、観光客でごった返している。近くにはホテルや民宿も点々としている。午後2時、二十台ぐらいの馬車に皆が乗り始め、次々と出発していく。一台の馬車には20人ぐらい乗っている。ハンガリーの大平原は地域的にかなりの広がりをを持っているが、そこには現在なお羊・馬の放牧にしか使えない荒地 Puszta が、あちこちに点在している。そうしたものの一つが現在筆者がいるホルトバジーにあるのだ。疾走する馬を追う牧童、水飲み場で馬に水をやっている風景、羊のいる大きな小屋そして水牛の大群などを見ながら、馬車は荒地のデコボコ道をガタガタ揺れながら、進んでいく。その揺れ方はものすごく、身体が跳び上がらんばかりになることもある。御者のほかにガイドも馬車に乗っているが、使う言葉はもちろんドイツ語である。筆者の馬車にはフランス人の家族もいたが、父親はドイツ語ができるので、奥さんや子供たちに通訳していた。

やがて Puszta 観光のハイライトがやってくる。カウボーイならぬ馬追いの牧童が正装して現れ、観光客にいろいろサービスするのだ。あるいはスナップ写真の対象としてポーズをとったり、あるいは馬車の回りを20頭ばかりの馬を追って疾走して見せたり、はたまた馬を地面の上に横たえさせて、そのうえでバーン、バーンとピストルのような音をたてながら、鞭を振り回したりする。

こうして2時間足らずの馬車観光は終わり、こちらは2キロの田舎道を元の方向へと戻る。そこには博物館があり、この大草原での人々の昔からの暮らしぶりが展示されていて、興味深かった。ハンガリー語とドイツ語の説明がついていた。その博物館の向かいに Tscharda (チャルダ)と呼ばれる茶屋があり、そこの屋外テラスで一休みする。こうしたチャルダでは、日暮れともなればジプシー音楽の哀愁に満ちたメロディーが聞かれる所なのだ。

建物の壁には、ハンガリーの国民的詩人で1848/49年の革命の際に活躍したSandor Petoefi (サンドル・ペテフィ)の肖像がはめ込まれている。博物館で買ったドイツ語の説明付きの Puszta 写真集には、その詩人の美しい詩がドイツ語訳で掲載されていた。デブレツェンへ戻る車中でこの写真集を読んで過ごしたが、そこには Puszta の四季折々の自然の豊かさが描写されていた。そして「Pusztaは文明化した社会の真っただなかに浮かぶ陸の大きな孤島だ」とも書かれていた。

8月16日:ハンガリー東部の町デブレツェンで三日間過ごした後、列車で首都のブダペストへと向かう。この時からユーレイルパスを使い始めたのだが、デブレツェンの駅の窓口の女性はこのパスのことを知らず、しかもハンガリー語しか話せないので、仕方なく身振りとドイツ語を交えて日付とスタンプのことを説明して、むりやりスタンプを押してもらう。3時間足らずでブダペスト西駅へ到着。首都だけあってさすがに賑やかだ。駅の構内は極めて広く、奥行きが深い。また鉄枠とガラスでできた正面ファサードはなかなか洒落ている。

ただ駅前大通りは車が多く、大変な渋滞ぶり。この大通りはブダペスト目抜き通りの一つで、以前はレーニン通りと呼ばれていたものが、改革以来Erzsebet(エルゼベート)通りと変わっている。古い赤枠の道路表示の上に、黒枠で新しい通りの名前が書いてある。町の第一印象は、混沌とした活気と華やかさという事だ。夏のこととて道行く女性が肌をあらわにしており、大変肉感的な感じ。ミニスカートも多く、色とりどりにユニークで、しかも魅力的。着こなしの大胆さには、ついこちらの目も平静さを失いかねない。

午後1時ころ、先の大通りに面した Grand Hotel Royalに入り、一休みしてから町の見物に出る。ブダペストへは1984年にドイツから車で入ったことがあるが、その時と比べても町は格段に賑やかになっている。まずホテルを起点にペスト側の繁華街を、Erzebet通りからAndrassy通りへと曲がる。このAndrassyは19世紀ハンガリーの著名な政治家の名前で、彼はハンガリーの繁栄はオーストリアとの結合が良いと主張した現実主義者だという。

周知のとおりハンガリーは1867年にオーストリアとの間に、オーストリア=ハンガリー二重帝国を作り、以来かなりの独立性を獲得したのと同時に、オーストリアとも強い友好関係に立った。Andrassyはこの時代に活躍したしたわけだが、現在のブダペストの美しい街並みや建造物は、19世紀後半から世紀転換期にかけて作られたものと言う。さてブダペスト随一の美しいAndrassy通りに面した国立オペラ劇場は、ウィーンのStaatsoper(国立オペラ)に比べても遜色のない堂々たる建物で、1884年の建造だ。

またそこからほど遠からぬ所に立つセント・イシュトバーン大聖堂は工事中であったが、中に入ってみる。これもウィーンのStephans Dom(シュテファン大聖堂)に負けない壮麗な建築物で、やはり19世紀後半に建てられたという。この大聖堂の鐘は昨年ドイツからの寄付で新しく設置されたことが、写真入りで説明してある。また1989年夏から秋にかけて国外移住を希望する東独市民に通行許可を与えたハンガリー政府の措置が、最終的にドイツ統一へと結びついたことに感謝する旧西ドイツのコール首相の言葉もそこには掲示されていた。

大聖堂を出てからしばらく歩くとやがてドナウ川の川岸に着く。対岸にはブダの丘が聳え、右手には名高い鎖橋が見える。このあたりに来るとさすがに観光客であふれかえっている。鎖橋の所まで来ると、警官が立ちはだかって、そこから先は通行禁止だという。言葉が通じなかったのでよくわからなかったが、どうも法王の来訪に備えてのものらしい。このことは後に別の筋から確認された。

ドナウの川岸から一歩裏通りに入ると、歩行者天国もあり、一帯に華やかな商店やレストランが立ち並んでいる。ここもトゥーリストでいっぱいだ。さらに歩いて、やがて筆者の泊まっているホテルのあるErzsebet大通りへと戻る。そこで偶然以前から一度入ってみたいと思っていた有名な”Cafe-Restaurant Hungaria”を見つける。

ちょうど外装工事中で足場が組まれ、外側は混乱した印象を与えているが、一歩内部に入ると別世界。思っていた通りの華麗で重厚な室内装飾に満足して、中央の階段を下りて昔から”Tiefwasser”(水底)と呼ばれていたレストランにたどり着く。1894年に建てられ、当時は New York と呼んでいて、当時の著名人が大勢集まったという因縁のある店なのだ。食前酒にトカイワイン、次いでスープ、サラダ、コイのフライ、食後にコーヒーというコースで、ざっと三千円程度なのだから、割安といえよう。もちろん味の方も大満足であった。

また数年前西ドイツに住んでいた時、西ドイツのテレビ番組でこの”Hungaria”からの中継を放送していたのを思い出す。詳しい内容は忘れたが、西ドイツとハンガリーとの関係について、ドイツ側のインタビュアーがハンガリー市民にいろいろ尋ねていたことを覚えている。

8月17日:翌日はドナウベント一日トゥアーに参加する。ドナウベントとは日本の案内書に書いてある表記で、ハンガリー語では Dunaukanyar,ドイツ語ではDonauknieという。ベントは英語のBend(湾曲)のことなのだ。つまりブダペストの北方でドナウ川が東西から南北の方向へと大きく湾曲している一帯のことを指すわけだ。石灰岩の低い山々がドナウ川に迫る景勝の地でもあり、9~10世紀にハンガリー建国の舞台となった所だという。

ドナウ川が東西から南北方向へ曲がっているドナウベント周辺

さて朝の9時から夕方6時までの日帰り トゥアーのバスは、市内の有名ホテルから集まった外国人を乗せて、ブダペストの都心部から出発。ガイドは感じの良い初老のハンガリー女性だが、独語、英語、イタリア語が堪能で、同じことをこの三か国語でいちいち繰り返し説明してくれる。その手際の良さと内容の濃い話ぶりには、全く舌を巻くばかりだ。現在のハンガリーの社会情勢や政治情勢まで説明してくれたのだから。

バスはまずブダペストから20キロ離れたセンテンドレ(Szentendre)に到着。この町はドナウ川の岸辺から丘の中腹にかけて発達しており、坂道を上るとたちまち中世風の美しい街並みにぶつかる。ここは17世紀後半にオスマントルコによってバルカン半島から追われてきたセルビア人によって築かれた町で、小さな地域にセルビア正教の教会4,カトリック教会2,新教会1が立っている。風光明媚な土地柄に魅かれて集まってきたのか、この町は今では若き芸術家が大勢住む所となっている。

コヴァーチ・マルギット(Kovacs Margit) 陶芸美術館に入ってみたが、宗教的題材のものも含めて、ヒューマンな暖かい眼差しで作られた作品が多かった。またこの町には華やかで女性好みの人形や刺繡、民族衣装を売っている土産物店も多く、家々の壁も含めて、全体としてカラーフルで色彩豊かな町だ。

次いでバスは60キロ離れたエステルゴム(Esztergom) の町に着く。ここでの見ものは何といってもハンガリー最大といわれる大聖堂(Basilika)だ。丘の上に高く聳えたち、その堂々たる姿は周囲を圧倒している。この大聖堂は初代ハンガリー王イシュトヴァーン一世の創建になるものと言われ、以後ハンガリー・キリスト教の総本山となっている所だ。

聞けば昨日ローマ法王がこの大聖堂を訪れた後、ヘリコプターでヴィシェグラードまで飛び、そこから船でブダペストへ向かったという。昨日ドナウ岸辺で見た交通規制は、法王来訪に備えてのものであったのだ。クラクフに次いで二度目の法王とのすれ違いだ。現在の大聖堂は1825年に建設が始まり、ベートーベンがその落成を祝して鎮魂ミサ曲の指揮を申し出たが、工事が遅れ落成したのはその没後の1856年。このため落成祝いには際しては、ハンガリー人のリストのエステルゴム・ミサ曲が演奏されたという。聖堂内部の宝物館には、金細工や法衣、織物などのコレクションがあった。

大聖堂見物後、丘の下のレストランで昼食をとったが、その時そのトゥアーに参加した人々が、ドイツ人、オーストリア人、イタリア人、イギリス人、フランス人、それに日本人(筆者1人)と、国際色豊かな顔ぶれであることを、あらためて確認する。現在アメリカ人はヨーロッパにはあまり来ていないようだ。

エステルゴムのあたりでドナウ川はハンガリーとチェコスロヴァキアの国境となっているが、大聖堂横手から対岸のスロヴァキアが見える。工場の煙突が林立し、ごみごみした灰色の建造物が密集しているさまは、ゆるやかな丘の斜面に別荘風の家々が点々としているハンガリー側の牧歌的な風景と対照的だ。後に訪れたスロヴァキアの首都 ブラティスラヴァの郊外も工業地帯となっていたが、これらは遅れた重厚長大産業の典型のように思えた。

ドナウベント第三の訪問地はドナウ川を眼下に望む 丘の上の廃墟の古城だ。ここはヴィシェグラードといい、先のセンテンドレとエステルゴムの中間に位置している。この辺りでドナウ川は東西から南北へと大きく湾曲している。16,17世紀にトルコ軍がウィーンに迫ったとき、この城でも攻防戦が行われたという。しかし1683年トルコ軍の最終的なウィーン攻略が失敗して退却してからは、この城も役割を終え、以後廃墟になったという。現在この城は廃墟とはいえ、石壁や石の床などが残っている。そしてここからは大きく屈曲するドナウ川の雄大な眺めが、手に取るように見て取れる。

8月19日:次の日は雨が降ったので、ホテルにこもって原稿書きに専念する。そして翌々日は再び快晴となり、ブダペストの観光名所の一つである英雄広場を訪れる。中央に高さ36mの天使像が聳え、その足元にマジャール部族の首長だったアールバートと6人の部族長の騎馬像がある。そして周囲には、ハンガリーに貢献した歴代の王や英雄の像が半円形に並んでいる。建国一千年を記念して1896年に作り始め、1929年に完成したといわれるが、バチカンのサンピエトロ寺院前の広場と同じぐらい広々とした壮大な広場だ。

この広場に続いて市民公園があり、そこには温泉、動物園、植物園、遊園地があって、市民の憩いの場となっている。この日はハンガリーの祭日に当たっていたらしく、市民公園は大変な賑わいを見せていた。そして広場の一角にはまたもや仮設舞台が作られ、広場からその周辺一帯は鉄柵で仕切られていたが、法王歓迎用であることは言うまでもない。

公園の一角にあるトルコ風呂セーチェニ温泉に入ろうとしたが、その日は女性専用だというので、川向こうのルダシュ温泉へ向かう。オスマントルコ支配150年の影響でハンガリーにトルコ風呂が多いことは先にも書いた通り。ブダペストにも数多くあるが、ルダシュ温泉は400年の歴史を誇る由緒正しい所という。建物の中央が丸屋根になっていて、外観内装とも以前訪れたイスタンブールのトルコ風呂と同じ感じだ。

温度の異なるいくつかの蒸し風呂に入ってから、八角形の大きな湯舟を中心に周囲に小さな4つの湯舟がある。中央ドームの下の風呂場に入る。中央のは36度、周囲のは28度から42度まである。こうして蒸し風呂と湯風呂を何度か往復した後、屈強な男が石鹸で体をごしごしこすりつけるマッサージを受ける。

8月20日:ブダペスト最後の日、まず国立博物館を訪れる。ハンガリーの歴史にまつわる展示が実に多岐にわたっていて、興味深いものがあったが、中でも見ものは有名な聖イシュトヴァーン一世の王冠であった。改革後ハンガリーでは、それまでの赤い星、ハンマー、麦の穂をあしらった社会主義リアリズム風の紋章から、この王冠をあしらった国家紋章へと、国民投票によって変更した。社会主義離れと伝統回帰を示す象徴的出来事といえよう。

ついで川向こうのブダの丘の上にある歴史博物館へと向かう。ここは沢山ある博物館群の一つだが、天候にも恵まれた丘の上は、観光客で賑わっている。ここからは対岸のペストの街並みが一望のもとに見渡せる。博物館群から王宮、漁夫の砦、マーチャーシ教会にかけての一帯は、トゥーリストが最も多く集まるブダペスト観光のメッカだ。屋外の仮設舞台では弦楽四重奏団が、ハンガリーの歌も交えて、民族音楽をたっぷり聴かせてくれる。さらに別の場所では民族舞踊が披露され、人垣でいっぱい。その少し先の丘の端の門に差しかかった時、道路わきに人垣ができ、警官の姿が見えたが、しばらくして法王を乗せた黒い車が通り過ぎていった。

人垣が崩れてからタクシーに乗り、ドナウ川に浮かぶ川中島のマルガレータ島へ行く。この島は古代ローマ時代から人々の保養の地となってきたという。島全体が緑に覆われ、車もシャットアウトされているのだ。広々とした「リゾートセンター」になっているわけである。太陽がさんさんと降り注ぐ真夏の午後のこと、公園の一角にある広々としたプールに入り、暑さをしのぐ。ポーランドでもそうであったが、ここハンガリーではなお一層のんびりとした時を過ごす人の姿を多く見かける。西欧や日本に比べて、経済や生活水準は低いのかもしれないが、日本などよりはよほど生活を楽しんでいるように見受けられる。

夜になってドナウ河畔の最も華やかなプロムナードに面した劇場へ行き、オペレッタコンサートを聴く。対岸のブダの丘や鎖橋が夜空に赤々と浮かび上がり、やはり心を浮き立たせる美しさだ。開演は8時半。隣席には可愛らしい中国人の女性。向こうから英語で話しかけてきたので尋ねると、外国貿易の仕事をするために北京からブダペストにやってきたところだという。コンサートはレハール、カルマン、ヨハン・シュトラウスの曲がびっしり組まれ、楽団のほかに女性歌手3人、男性歌手2人。皆ハンガリー人。歌と踊りを交えてのウィーン風オペレッタの雰囲気がそのまま再現されていて、実に楽しい。オーストリア・ハンガリー帝国時代へのノスタルジーがひしひしと感じられ、聴衆の方も年輩のひとから中年にかけて、多くの人が陶然として聴きいっていた。

しかし途中で楽しいハプニングが起きた。対岸の丘から9時-9時半にかけて花火が打ち上げられるので、コンサートをその間中止して、劇場の廊下の窓から見物してくださいとの粋な計らいがあったのだ。一同大喜び。見れば劇場前の広場や川岸のプロムナードは見物客でぎっしり埋まっている。こちらはいわば特等席を与えらたわけだが、ブダの丘やゲレルトの丘が夜間照明の上にさらに花火の光で、煌々と夜空に浮かび上がり、華麗なる陶酔の30分間ではあった。筆者にとってはブダペスト最後の夜への楽しい贈り物であった。

かなり以前から始まっているハンガリーの市場経済化へのさまざまな試みが、最近では必ずしもうまくいってない事など、マスコミの報道で知ってはいたが、首都ブダペストをはじめとする各地での外国人観光客誘致の動きは、以前にもまして活発になっている。ご多分に漏れず日本人観光客の姿もブダペストではずいぶん大勢見かけたが、なおビザが必要とはいえ、ユーレイルパスが有効なことなど、西側体制への組み込みは、ますます拍車がかかっていくことであろう。オーストリアやドイツとの交流は、すでに日常茶飯事化している。こうした交流を通じて中欧の中でもハンガリーが一番早く、西側に組み込まれていくことと思われる。(前編の終わり)

後編では、イタリア東北部のトリエステ、ユーゴ北部のリュブリアーナ、スロヴァキアのブラティスラヴァ、チェコの首都パラハそしてチェコ西部のカルロヴィ・ヴァリを旅します。