その晩年(1900~1912)

後期作品の執筆

後期作品の特徴は、すでにオリエント大旅行の直前に書いていた『彼岸にて』にもみられるように、隣人愛と平和主義という新しい理念に基づくものであった。もはや男性の英雄ではなくて、祖母の姿に似せて作られた人間精神の象徴ともいうべき女性マラー・ドゥリメーが、中心的存在になった神話的な作品群であった。

そして日常生活の面でも、カール・マイは、新しい生き方をするようになった。オールド・シャターハンドやカラ・ベン・ネムジといった英雄的主人公になりすますという生活態度は捨て去り、またそうした衣装も片づけられた。そしてその館「ヴィラ・シャターハンド」の中を飾り立てていた家具調度類も整理された。

帰国後の最初の作品であった『そして地上に平和を』(1901年5月~9月)は、オリエント大旅行の印象を生かしたものであった。そこには帝国主義及び植民地主義に対する強い反対ならびに人種主義的、宗教的優越意識への断固たる拒否の態度が貫かれている。そして世界の人々を結び付けている連帯の理念と平和主義の教義が延々と展開されているのだ。また当時中国の山東半島へドイツが進出し、キリスト教の布教を行っていたが、それに対する反感から武装蜂起した義和団の反乱というトピックも取り上げられている。そして反乱に対する八か国共同出兵とそれによる残酷な弾圧が厳しく批判されているのだ。

(左)小説『そして地上に平和を』

(右)ノーベル平和賞受賞者ベルタ・フォン・ズットナー女史

ノーベル平和賞受賞者ズットナー女史との出会い

いっぽうこの作品は、のちの1905年にノーベル平和賞を受賞したベルタ・フォン・ズットナー女史(1843-1914年)とマイとを結びつけることになった。その年の10月、このウィーン出身の作家・ジャーナリストはドレスデンにおいて講演を行ったが、その時マイは彼女と知り合い、自著の『そして地上に平和を』を献呈した。それが縁となって彼女とはその後死ぬまで、いわば「平和主義思想」の同志として親交を重ねたのであった。ズットナー女史はのちにマイにあてた手紙の中で、次のように書いている。

「あなたは平和の問題やその他のことで、私の思想上の同志です。”上へ向かって高く!”こそ、私たちに共通した合言葉です」

マイの平和主義思想はさらに、第一次大戦前のヨーロッパの平和主義運動とも接点を見出したのである。マイのこの著作を知った、フランスの平和主義を代表する雑誌『法を通じての平和』の編集者から、マイに対して1907年初め、独仏の接近への方策に関して質問状が寄せられた。それに対するマイの回答を短くまとめて、次に紹介しよう。

「1.フランスとドイツの接近の試みは願ってもないことです。・・・誤った道に導かれていないドイツ人はだれしも、フランス人を評価し、尊敬しています。2.フランスとドイツは、20世紀の入り口の門を支える二つの女神の柱にならなければなりません。3.それを達成する一つの試みとして、私は次のことを提案します。それは廉価な週刊誌を両国で発行することです。その雑誌のただ一つの目標は、フランスとドイツの住民を互いに心の内面で結びつけることです。そのために同じ内容の記事をフランス語とドイツ語で発行することです。」

またカール・マイの宗教的信条の面でも、この時期に大きな変化が見られた。北東ドイツのザクセン地方に住んでいたマイの先祖は代々プロテスタントであったが、彼自身はレッシングやヘルダーなどの影響を受けて、一種の啓蒙的キリスト教の立場に立っていた。ところがヴァルトハイム刑務所の教理教師コホタとの接触とそこでのカトリックの礼拝実践、そしてさらにカトリック系の雑誌『ドイツ人の家宝』への寄稿を通じて、やがてカトリックへと接近することになった。そのため「世界冒険物語」をせっせと執筆していたころは、マイはカトリックの作家とみなされていたのだ。

しかしオリエント大旅行の後に、事情は再び変わることになった。今や彼は超宗派で反教義の立場にたって、愛のキリスト教をを唱えるようになったのだ。それは狭い意味で信心に凝り固まる立場を、拒否するものであった。その一方で自分は確固たるキリスト者であると主張していた。しかし後期作品の中で展開されている宗教哲学は、オカルト的、神智学的、神秘主義的要素ならびに他の宗教からの影響をも示しているのだ。

この時期のマイの私生活

ここで再びマイの私生活に目を向けることにしよう。このころ妻エマとの結婚生活は、マイにとって大きな負担になっていたようだ。二人は精神面で結びつくところがほとんどなかった。エマはマイの作品を読もうとはせず、その思考世界にも関心を持とうとはしなかった。そのため読者やファンからの手紙への返事などで、多忙な夫の手伝いをしなかった。さらに彼女は、自分が交際していた女友達を家に連れてきたりしていたが、マイはそれが仕事の邪魔になると感じて、不愉快な思いをしていたという。

こうしたことが重なって、すでにオリエント旅行の途上でも、少なからず好意を感じていた友人の妻クラーラ・プレーンにマイは接近したりしていた。そしてその夫のリヒアルト・プレーンが1901年2月に腎臓病で床に臥せ、やがて死亡した。そのあとクラーラはマイの秘書として雇われることになった。彼女はエマ・マイの名前で、読者からの手紙に返事を書く仕事を任されたのである。そのためもあって、マイとエマとの関係はますます悪化し、しまいにはエマに殺されるのではないかという被害妄想に陥り、彼女が調理した食事を食べなくなった。

後期作品の傑作のひとつ『銀獅子の帝国にて、第3巻』が完成したのをチャンスととらえたマイは、1902年夏、はエマとクラーラという二人の女性を連れて、しばし転地療養の旅へと出かけた。その旅の途中、マイはエマに対して離婚の話を持ち出し、自分はクラーラと結婚すると伝えた。その条件として、年額3000マルクの金を毎年エマに支払うことが提示された。そしてそのことを裁判所に訴え、その訴えは裁判所によって認められた。その後カール・マイは1903年3月30日に、正式にクラーラと結婚することになったのである。

結婚後のマイとクラーラ夫人

この結婚生活は、とても幸せなものだったという。クラーラも性格の上で難しい側面を持ってはいたが、マイを深く愛し、また尊敬もしていた。そして生活面でも精神面でも、カールを強く支えていた。彼女はマイの作品を理解していたため、そのあと起きた裁判でも彼を強力に支援し続けたのであった。とりわけ情緒面でマイをやさしく支えたが、それなしにはマイはその後の歳月を生き延びることはできなかったと思われる。

マイに加えられた非難攻撃

カール・マイは晩年の10年間、様々な種類の非難攻撃にさらされた。初期のころ各種雑誌や分冊販売誌に発表していた作品が、ほじくり出されて、俗悪で青少年に悪い影響を与えてきた、という非難のキャンペーンを一斉に受けたのであった。それらは主として、彼が経済的な窮状を逃れるために、1880年代の前半から半ばにかけて執筆し、ミュンヒマイヤー社発行の分冊販売誌に匿名で発表した大量の物語に関するものである。それらは推敲する暇もないほど急がされて書いたため、内容的に冗長で、装飾過多で、ぞんざいな出来栄えのものであった。ただ報酬は大変よかったという。

これらは匿名で発表されたのだが、実名が明らかになれば、評判を落とすことは明らかであったので、マイはひた隠しにしていたのだ。

ところがミュンヒマイヤー社の経営をその後引き継いだアダルベルト・フィッシャーという人物が、いわば金儲け目的でそれらの長編小説を、今度はカール・マイという実名を出して、発行しようとしたのである。大人気作家マイの名前を出せば、大きな利益を得られることは間違いない、と踏んでのことであった。オリエント大旅行の最中にそのことを知ったマイは、旅先からフィッシャーに対して発行を差し止めるよう伝えた。しかしマイの前科を知っていたフィッシャーは、マイがそれ以上強くは反対しないだろうと考えて、発行を強行したのであった。

『絵入りカール・マイ全集』の中の一つ「放蕩息子」の挿絵

こうして全五巻の分冊販売小説が、今度は二十五巻に分けられ、大々的な宣伝広告のもとに『絵入りカール・マイ全集』として刊行されたわけである。旅行から帰ったマイはフィッシャーと何度か話しあって、発行停止を申し出たが、無駄であった。そして弱気になったマイは、1903年2月に、自分の前科を世間に公表しないことを条件に、発行継続を認めてしまったのであった。

しかしその分冊販売長編小説がもとで、青少年に不道徳的な悪影響を与えた作家であるとの非難が、各方面から起こったのである。そのためマイは妥協を後悔して、1905年に再びフィッシャーに発行停止を申し入れた。これも無視されたが、この経営者が1907年に死亡したタイミングで、後継の経営者に対して訴訟を起こした。その結果、分冊販売小説には第三者によってかなり手が加えられたというマイの申し立てが1907年10月に認められて、それ以後それらの作品からマイの名前は削除されることになった。この成果を勝ち取るまでに、実に7年もの歳月がかかったのである。

次に各方面からの批判キャンペーンに目を向けることにしよう。これは彼のオリエント大旅行中に始まり、以後断続的にマイの最晩年に至るまで続いたのであった。

1890年代の成功の絶頂期には起らなかったことが、鳴り物入りの宣伝広告を通じて刊行された『絵入りカール・マイ全集』によって、たぶんに「ねたみ・そねみ」の気分に彩られて、批判・非難の嵐が巻き起こされたのである。それらの批判の基調は、「清らかな世界冒険物語のかたわら、不倫とも不道徳とも言えるような

俗悪小説を書いて、青少年に悪影響を与えてきた」というものであった。

すでにマイのオリエント大旅行中の1899年に『フランクフルター・ツァイトゥング』の文芸欄では、「世界をくまなく旅行してきた世界漫遊者である、とのマイの主張は欺瞞である」と書かれていた。その後、以前はマイのことを高く評価していたカトリック系のジャーナリストによって、「マイは敬虔なカトリック信者を装ってきたが、実はプロテスタント信者なのだ」と指摘された。そして「いっぽうでカトリック系の家庭雑誌ではカトリックの立場にたって、敬虔なタッチで冒険物語を書きながら、同時に性的な描写を含み、不倫や不道徳に満ちた長編小説をカール・マイはたくさん書いていたのだ」と非難された。つまりマイは道徳的・文学的二重人格の持ち主である、というのだ。

この非難の根拠になっている不倫や不道徳な描写については、マイ自身は、「ミュンヒマイヤー社側が、販売効果を狙って、第三者に書き加えさせたものだ」と主張している。1880年代にマイが書いて同社に渡したオリジナル原稿を、同社はその後も公表していないので、この点は明らかではない。しかし『絵入りカール・マイ全集』を読んでも、そうした問題の箇所は量的に少なく、現代の視点から見れば全く無害なものである。それにもかかわらず、非カトリック陣営に属する保守主義者や国家主義者からも、誹謗中傷はやまなかった。

こうした各方面からの攻撃に対してカール・マイは沈黙していたわけではなく、盛んに防戦に努めていた。それは新聞への寄稿、新聞・雑誌への広告、パンフレットの配布、裁判関連の文書、数多くの名誉棄損の訴えなどを通じて行われたものであった。そしてそれらは一定の成果を上げ、マイを支持する賛成派の人々も少なくなかったのだ。彼らは革新派の社会民主党員、数多くの反体制派の人々、前衛の作家・芸術家たち、そしてカトリック伝統派の人たちであった。彼ら支持者たちは、言論発表の機会をマイにいろいろと与え続け、講演会なども用意した。

名誉回復(1907年)

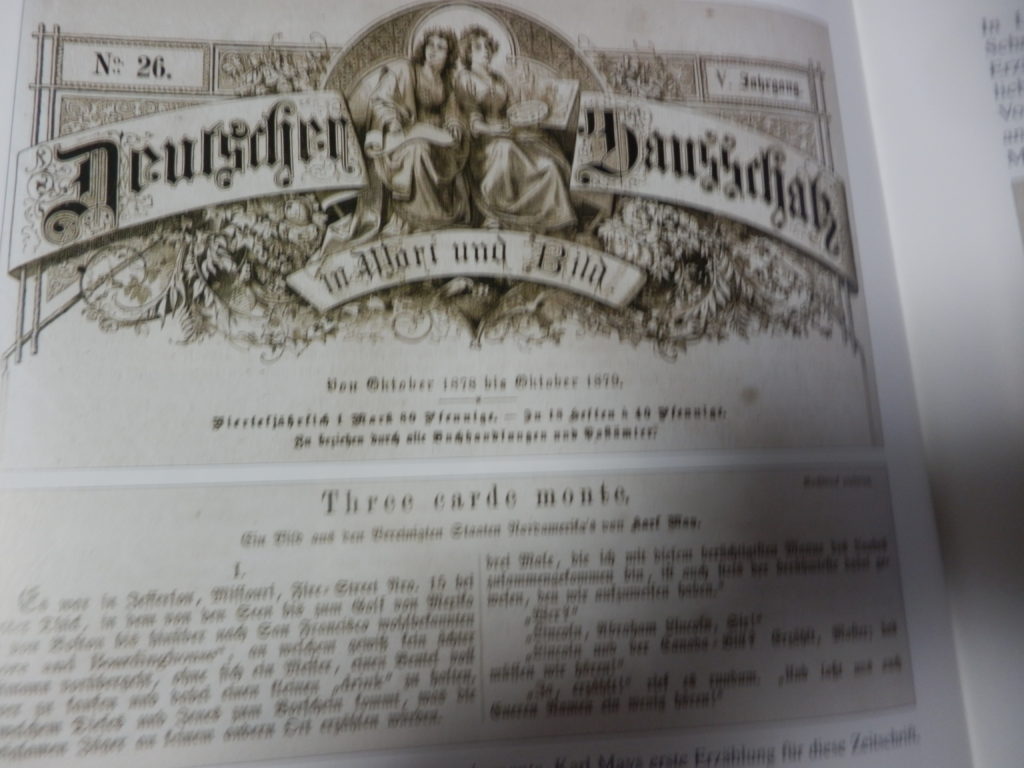

雑誌『ドイツ人の家宝』

そうしたこともあって1907年には、カール・マイは多くの新聞雑誌に対して、おおむねその名誉を回復することができた。そしてその年の9月には、例の雑誌『ドイツ人の家宝』も、昔の同社の人気作家に再び接近してきたのである。その結果、1907年11月から、マイ最後の大長編小説「アルディスタンとジニスタン」が、その雑誌に掲載され始めた。それはマイが渾身の力を振り絞って取り組んだ大長編の物語で、後期作品の中でも最も代表的な作品といえるものとなった。そのころ彼は健康面でも元気を取り戻していたため、この大作の執筆にあたることができたのであった。

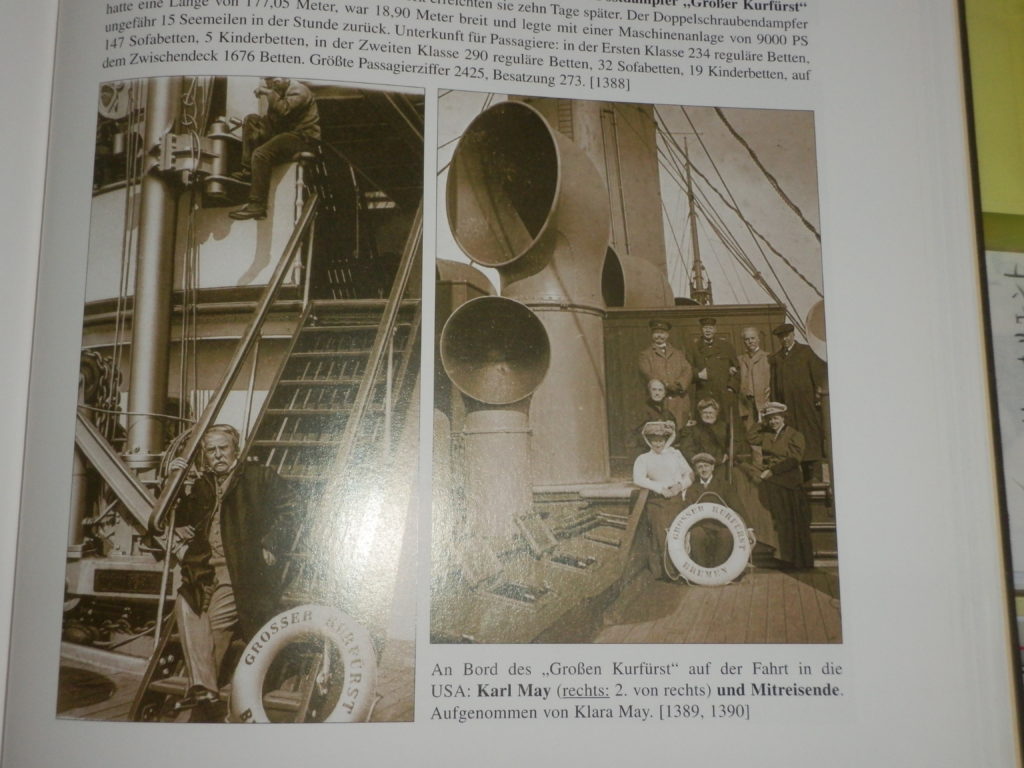

北米旅行へ向かう船中にて。(左)マイ(右)後列右から2人目がマイ

そうした執筆の合間をぬうようにして1908年の晩夏に、マイは妻クラーラとともに、かねてからの北米旅行に出たのであった。9月5日「ブレーマー・ロイド社」の汽船でドイツを出発し、16日にニュー・ヨークに到着した。そこに一週間滞在した後、アルバーニ、バッファローを経てナイアガラの滝を見物した。その後カナダ側のクリントン・ハウスに宿泊した。そこからタスカロラ・インディアンの住む地域へ向かい、さらに五大湖周辺をトロント、デトロイト、モントリオールという具合に移動した。

10月5日には、マサチューセッツ州のローレンスで金持ちになって住んでいた旧友のペッファーコルンに再会した。そしてその町のドイツ系アメリカ人を前にして、講演を行った。それは「人間に関する三つの問題~我々は何者か? 我々はどこから来たのか? 我々はどこへ行くのか?」と題する講演であったが、大好評を博した。そのあとはローレンスを基地にして各地へ赴いたが、それらは主として休養を兼ねたものであった。そして11月にはボストン、ニュー・ヨークを経て大西洋を渡ってイギリスへ移動した。そこでは主としてロンドンで二週間を過ごしてから、マイ夫妻は12月初めに故郷の家に戻ったのである。

この二回目の海外旅行はオリエント大旅行のような、人生の転機を画すといった性質のものではなかった。またそれは広大なアメリカ合衆国のごく一部を動いたものに過ぎず、マイの作品の舞台になっている大西部にも行かなかったのである。それはすでに老境に入った人物の、息抜きの観光旅行であったのだ。

旅から戻ったマイは仕事を再開して、翌年の1909年6月には、雑誌に連載していた「アルディスタンとジニスタン」の最終原稿を書きあげた。そしてその夏、推敲の手を加えて、同年のクリスマスにはその作品は書物の形で刊行された。この著作は、童話的に場所と時間の制約のないユートピア風にして、人類の歴史を暴力から平和への発展としてとらえて、描いたものである。

そして1909年12月10日には南ドイツのアウクスブルクで、この作品に関連して、「人類の魂の故郷 シタラ」と題する講演を行った。地元の新聞によれば、会場は感激した聴衆であふれかえる大盛況で、隣接したカフェーまで人の群れでいっぱいになったという。その中にマイ作品の熱心な読者で、のちの大作家のブレヒトもいたと思われる。

最晩年

この時期マイは再び大きな不幸に見舞われた。彼の最晩年を苦しめたのは、ルドルフ・レビウスという執念深い、ある種の政治ジャーナリストであった。はじめは社会民主党に属していたが、のちに転向して反社会民主主義、反ユダヤ主義、国家社会主義の立場に立つようになった人物である。雑誌編集者であった1904年春、この男はマイに接近してきて、かなりの額の借金を請求し、その見返りに支援を申し出た。その要求をマイは拒絶したが、その後もレビウスは半ば脅迫をちらつかせながら、要求を繰り返した。それに対してマイは法的手段に訴えて、その要求を退けることができた。

しかし執念深いこの人物は、その後マイと離婚してヴァイマルに一人寂しく住んでいたエマ・ポルマーを訪ねて、マイとの結婚生活や離婚した時の事情を探り出した。そしてさらにマイの故郷エルンストタールにも行って、その若き日の犯罪行為を調べ上げた。そしてその結果が出版物として公表された。そこではマイは「生まれながらの犯罪者」と呼ばれていた。それに対してマイは再び法的手段をとって、レビウスを名誉棄損で訴えた。ところが1910年4月に行われたベルリン・シャルロッテンブルクの裁判所での公判では、レビウスに無罪判決が下された。これはマイを犯罪者として公的に認めたことになり、マイは破滅的な衝撃を受けることになったのである。レビウスがまき散らした害毒は広くマスコミや世間に浸透し、いまや再びマイに対するかつての誹謗中傷の炎が燃え上がった。そのため彼の本の売れ行きのほうも、激減することになった。

こうした世間からの非難攻撃に対する弁明と反撃そして自己反省と自戒の書としてマイは、自伝『わが生涯と苦闘』を、それこそ最後の力を振り絞って書きあげ、これが1910年10月に刊行された。しかしこのころには心身ともに疲れ果てていたことが、自伝の中でも述べられている。「一年前から夜になると眠れなくなった。・・・そして絶えず激しい神経の痛みをを感ずるようになっている。・・・できることなら死んでしまいたいものだ。」そして1910年のクリスマスに肺炎に襲われ、1911年には病気と心身の衰えで仕事をすることができない状態になった。そのため医師の強い勧告を受けて、5月から6月にかけて妻のクラーラに伴われて、ラディウム療養のためにカールスバートに出かけ、その後さらに南チロルのホテルでのんびり過ごした。こうした長期療養のおかげで、その健康状態は一時的に回復した。

その年の12月初めマイは先のベルリン・シャルロッテンブルクの判決に対する控訴審手続きのための文書147ページを書きあげた。そしてその控訴審裁判がベルリン・モアビットの裁判所で、1911年12月18日に開かれた。レビウス側の検事が、マイの生き方は常軌を逸した奇行に満ちていると非難したのに対して、エーレッケ裁判長は次のように述べた。「しかし犯罪というものは、一人の作家によって作り上げられた奇抜な事柄などではないのだ。私はマイ氏を作家だと思っている」 この時マイは、この理解に満ちた裁判長によって救われたのであった。先の判決は取り消され、レビウスに対しては重度の侮辱罪によって罰金100マルクが課せられた。

ウィーンでの最後の講演

このようにしてマイはその最晩年において、その名誉を回復することができたのであった。そして世間の風向きもマイに対して暖かいものに変わった。1912年2月1日には、ウィーン在住の作家ローベルト・ミュラーによるマイ擁護のエッセイが公表された。ウィーン文学・音楽アカデミーの責任者でもあったこの作家は、さらにマイに対して、その70歳の誕生記念にウィーンで講演してくれるよう依頼した。この講演依頼の目的は、マイの個人的・文学的名声を再び世の人々の前で明白に回復することであった。当時マイの体調は思わしくなく、医者からは長旅をしないよう勧告されていたが、それを振り切って彼はウィーンに向かったのである。

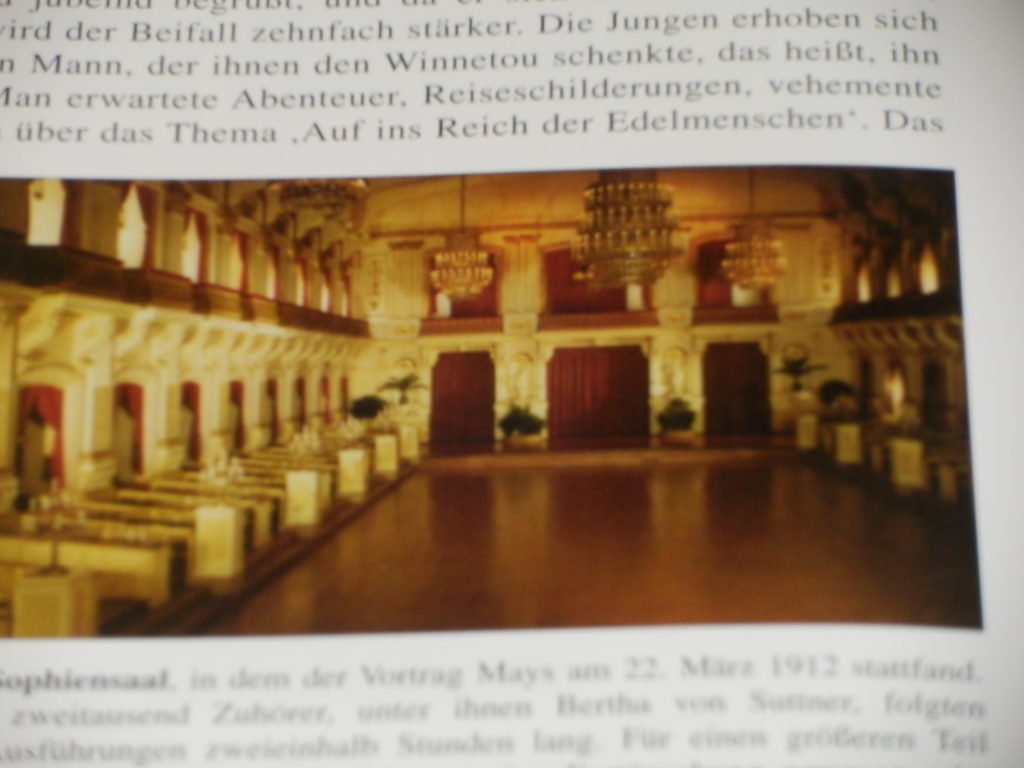

ウィーンの講演会場「ゾフィーエン・ザール」

1912年2月22日、ウィーンの講演会場「ゾフィーエン・ザール」の二千人以上にのぼる聴衆を前にして、マイは二時間以上にわたって(途中脱力状態の発作で短時間中断したが)話をしたのであった。その演題は「高貴な人間の住む天空に向かって」というものであった。このテーマはジニスタンへ向かって上昇しようと懸命に努力してきたマイ自身のことを表している。平和主義運動の担い手ベルタ・フォン・ズットナー女史もやってきて、事前にホテルでマイに会ってから、講演を聴いたのである。彼女の願いを入れて、マイはその講演の中で、最新作『人間の高貴な思想』からの引用もしている。「高貴な人間」という概念も彼女から借りたものであった。そこでは平和の理念が語られたほか、自らの人生の告解も行われた。

この講演は彼の公的人生の最後の成功を画するものとなった。ウィーンの新聞はこのことを詳しく報じた。「彼は歓呼の声で迎えられた。そして最後に、ぎごちなく、頼りなげに、そして明らかに驚いた感じで、みなへの感謝の言葉を述べた。拍手は十倍に強まった。少年たちが席から立ちあがって、彼らにヴィネトゥーをプレゼントしてくれた人物にあいさつした。講演が終わると、拍手は鳴りやまず、退場しようとしたマイの周りを人々が取り囲んだ。」

そうした人々の暖かいまなざしの中で、マイは感極まって「いつまでも変わらぬ心で私のことを!」と叫んだのである。

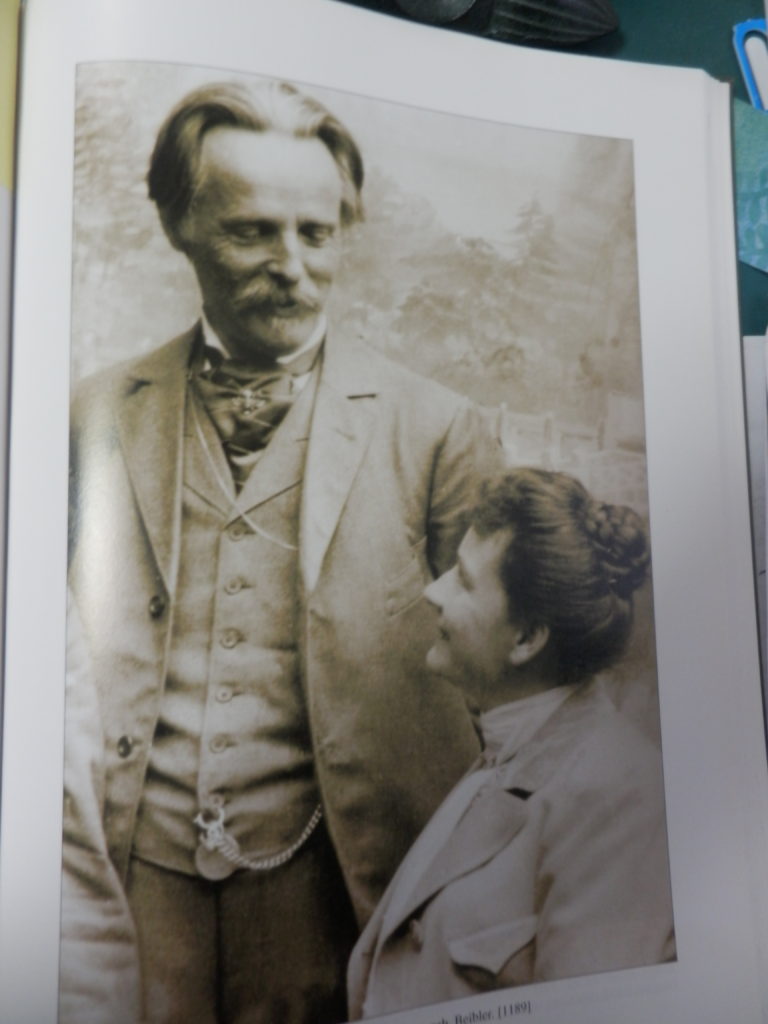

ウィーンのカール・マイとクラーラ夫人。生前最後の写真(1912年3月20日)

ウィーンのカール・マイとクラーラ夫人。生前最後の写真(1912年3月20日)

そのあと3月の冷雨の中、風邪をひいて熱を帯びた体で、彼はラーデボイルの家へ戻った。しかし病床に就くことはなく、クラーラとの結婚記念日である3月30日には再び元気を取り戻したかに見えた。しばらくの間彼は静かに時を過ごし、半ば眠ったようにして、自分が作り出した人物たちと話をしていたという。そして夜の8時ごろ、カール・マイはただ一人妻のクラーラに付き添われて、息を引き取った。

「勝利だ! 大勝利だ! バラが・・・赤いバラだ」

これがその最後の言葉だった。