第一章 書籍出版販売界の大改革

投げ売りとその防止策

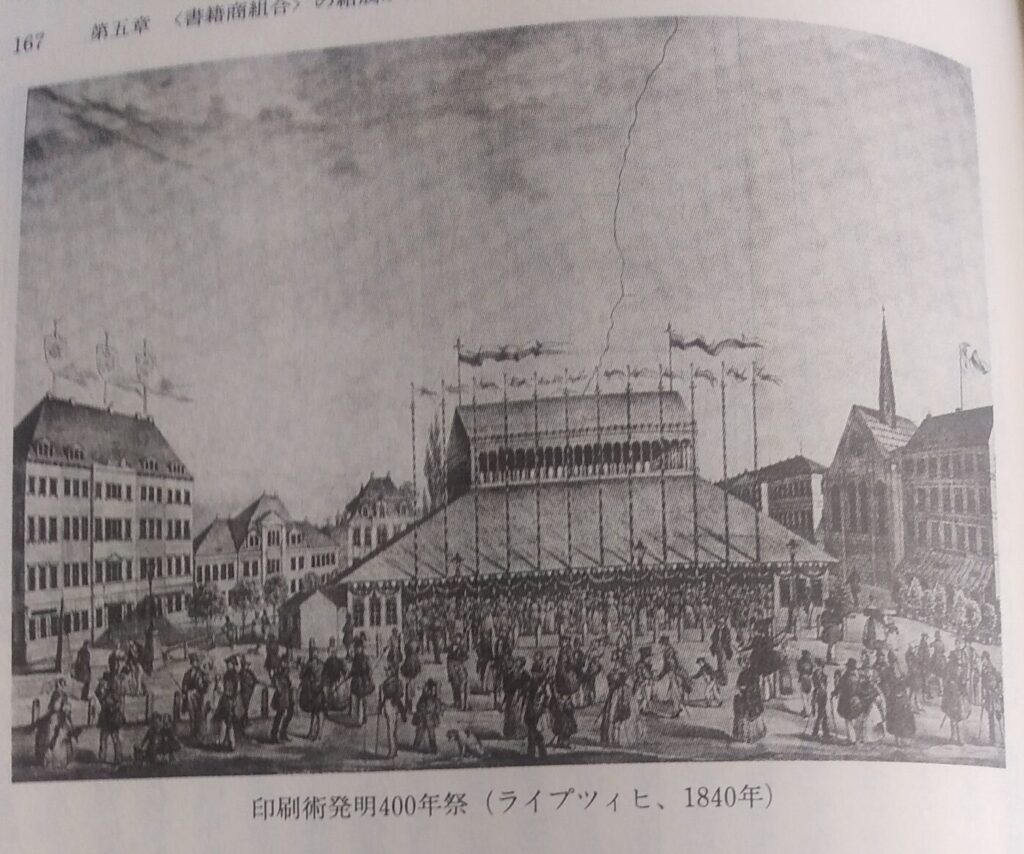

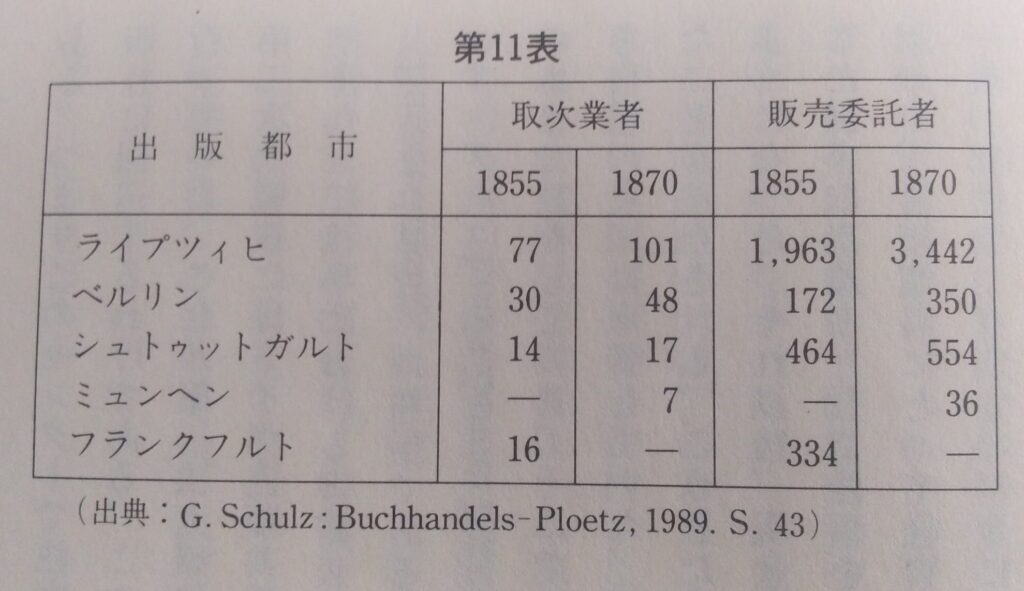

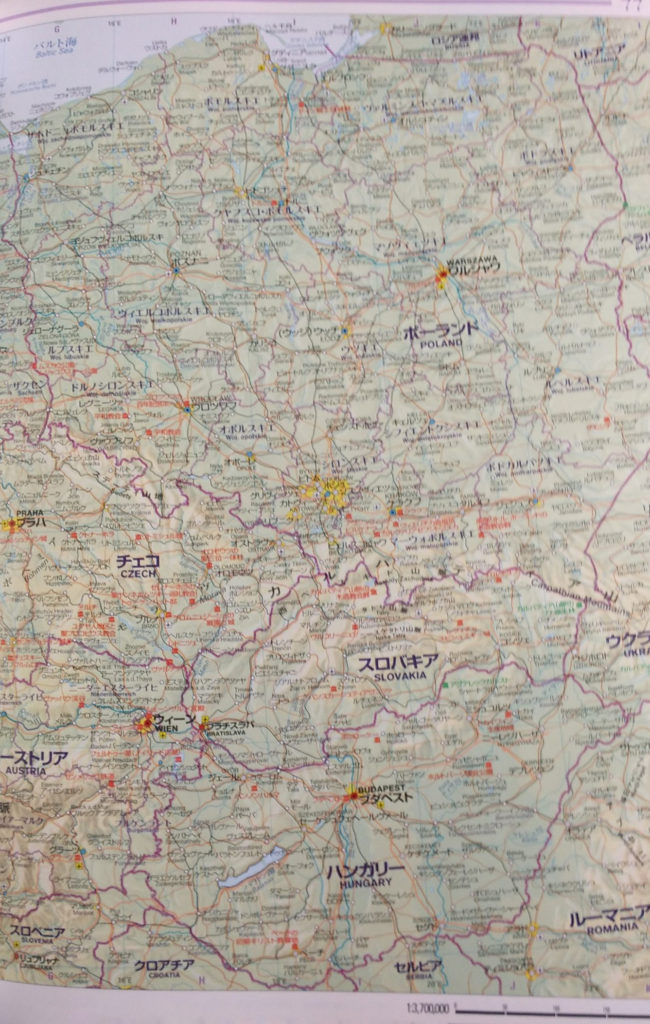

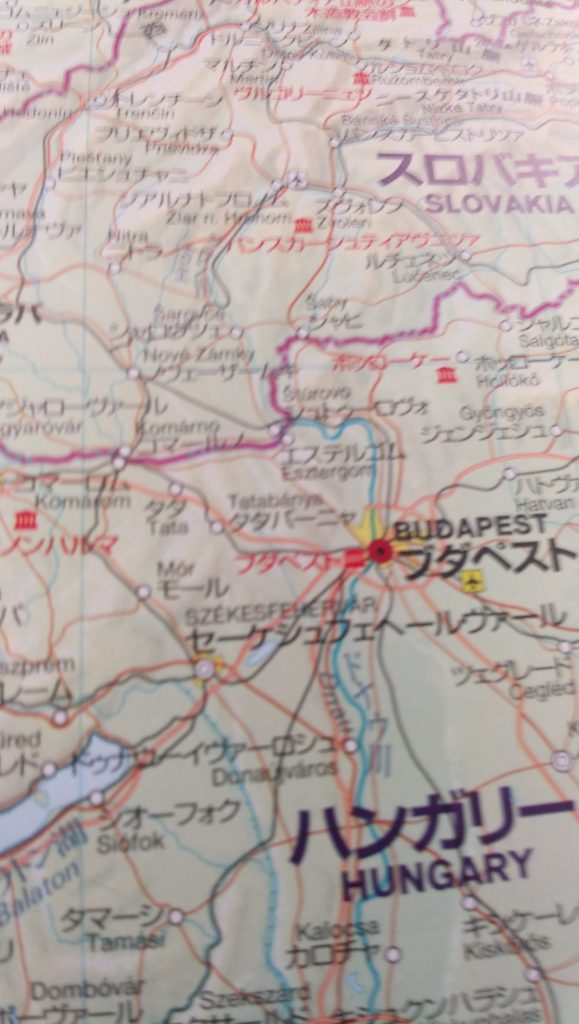

ドイツの書籍出版界全体の公の組織として1825年に「ドイツ書籍商取引所組合」が作られたが、その後も書籍販売の面では書籍の投げ売りという事が大きな問題として存在していた。これに対しては幾多の防止策が試みられたが、どれもたいした効果を上げることができなかった。それどころか出版のメッカ、ライプツィヒやベルリンでは19世紀の後半になってから、かえって投げ売りは激しさを増してきたのである。割引価格を示したカタログ広告によって、地方の書籍販売業者はますます経済的苦境に陥るようになり、事態は深刻の度合いを深めていた。

地方レベルではすでに19世紀前半に、投げ売り防止の監視機関としての地域組合ができていて、地域的にはそれなりの効果を挙げる所もあった。そしてこの地域的に実施されてきたものを、全国一律にどこにでも通用するような商習慣にせよとの要求が、1870年代になって強まってきた。1876年には「書籍販売者連盟」の委託を受けて、『その支配的慣習に基づくドイツ書籍業界の基本秩序に関する草稿』というものが世に出された。そしてその二年後の1878年には、投げ売り防止のために、多くの出版業者がアイゼナハに集合した。こうした動きを見て全国組織の「書籍商取引所組合」も行動することを決心した。そしてそのイニシアティブで、同じ年の秋にワイマールに会議が招集された。そこで人々は、当時その数を増し、その連合会へと結集するようになっていた地域組合の基盤の上に立って「書籍商取引所組合」を改革することを話し合った。

「書籍販売者連盟」では、定価制度の確立をめざしたもろもろの規定を定めていた。そしてその連盟の会長から出版社に対して1882年、投げ売り業者への割引を減らすか、もしくは全く取引をしないようにとの要請が出された。この要請には484軒の出版社が応じた。

クレーナー改革

A. クレーナーの肖像

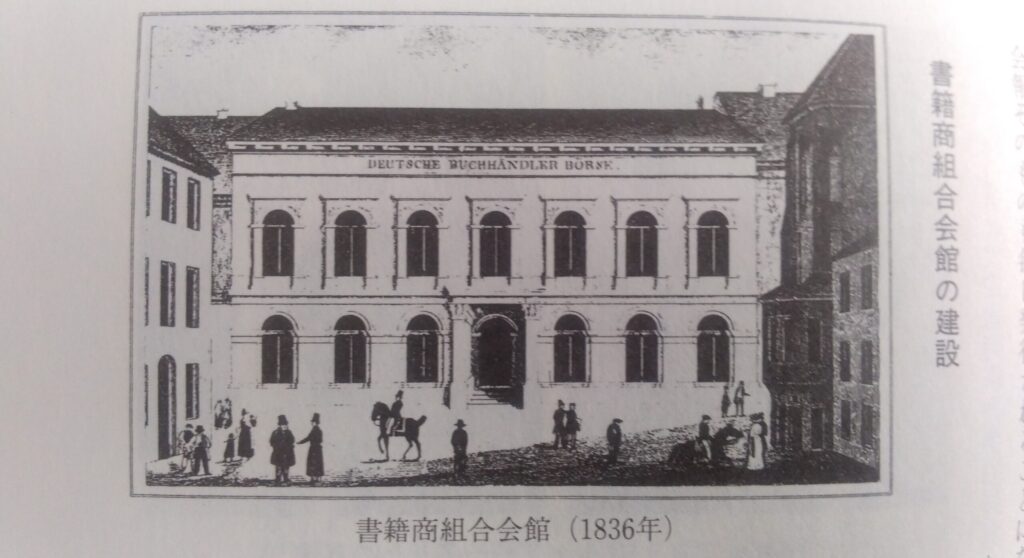

「書籍商取引所組合」の側でこの問題に対するリーダーシップをとったのが、その会長を務めていたアドルフ・クレーナー(1836-1911)であった。彼はすでに1878年のワイマール会議にも出席して、人々の注目を集めていた人物である。クレーナーは1859年に南西ドイツのシュトゥットガルトに出版社を創立した。そして1889年には老舗の大手出版社コッタ社を手に入れ、翌年にはウニオン・ドイツ出版社を創立した。これから述べる「書籍商取引所組合」の改革は、彼の名前をとって一般に「クレーナー改革」と呼ばれているが、その10年にわたる会長としての任期(1882-1892)中の1888年に、ライプツィヒに新しい「書籍商取引所組合」の会館が建設されている。

書籍商取引所組合の新館(1888年設立)

さてクレーナーは、投げ売りを防止するために定価制度を導入する過程で、ドイツの書籍業界にそれまでいろいろ存在していた組織を、「書籍商取引所組合」の傘下に統合することに成功したのである。彼は1887年、「書籍商取引所組合」の総会を、フランクフルト・アム・マインに招集した。これは投げ売り業者がたくさんいたライプツィヒやベルリンを意図的に避けることによって、かれらの反対をかわすためであった。

そしてこの総会で彼は、一連の提案を行った。それは書籍商同士の交流ならびに書籍商と読者との交流に関する一般的な基準を確立することと、市町村組合及び地域組合並びに出版業者連盟及び書籍取次業者連合を、「書籍商取引所組合」の傘下に統合することであった。このフランクフルトの総会では、全く抵抗がなかったわけではないが、結局クレーナーの政治力によってその提案は受け入れられ、以上のことを定めた新しい規約が、翌1888年の春から効力を発することになった。

この中の最も重要な規定の一つとして、投げ売り防止のための定価制度の確立に関するものがあった。ドイツのほとんどの出版業界の団体が「書籍商取引所組合」の傘下に入ったため、会員である書籍業者としては定価制度を守らなければならなくなったわけである。これによって悪名高い投げ売りは事実上終末を迎えた。このクレーナー改革によってドイツの出版業者は大同団結し、力を合わせて業界の利益と繁栄のために尽くすことを誓い合ったのである。やがてスイスの書籍商組合の定款も、ドイツの書籍商取引所組合の規約に合わせて改訂された。そしてスイスの書籍商組合の会員は、1922年までドイツ書籍商組合の会員になることが義務付けられた。またオーストリアの書籍商組合の規約も、ドイツのそれに適合するように改訂された。

定価制度をめぐる争い

クレーナー改革によって書籍の定価制度は確立したわけであるが、1888年に発効した「書籍商取引規約」をよく読むと、割引の実施に当たって地域組合にはなおある種の逸脱の余地が残されていたのであった。そのため改革から十数年をを経た1903年の初めになって、「書籍商取引所組合」は地域組合と取り決めた販売規定の中で、原則として顧客に対する割引は撤廃するが、現金払いの時だけなにがしかの割引を認めるという考え方を示した。そして具体的な取り決めとして、現金払いの際の割り引き率を、一般個人客には2.5%、官庁に対しては5%認めることになった。

ところがこの時、この程度の割引率では「不十分である」という声が、大学関係者の間からあがってきた。それは「書籍商取引所組合」へのドイツの出版業界の権力集中に抵抗して、書物の著作者と買い手の利害を護るという基本的な立場からなされたものである。そのためドイツ大学学長会議は1903年4月14日に、「大学保護協会」というものを設立して、この問題に取り組むことになった。

その昔1716年に、書籍問題にも造詣の深かった哲学者のライプニッツは、その『プロメモリア』の中で、「学者はもはや書籍業者に依存する賃労働者ではないのに、書籍業者はそうしたことを考えずに、自分たちのことばかりにかかずらわっている」と嘆いた。そして時は下って1880年代になってゲッティンゲン大学の神学教授パウル・ル・ルガルデは、ドイツの書物は外国に比べて高価であることを非難した。さらにベルリン大学教授のF・パウルゼンも、顧客割引をめぐる争いの中で、相対的に高い書籍の価格に狙いを定めた。全体としてドイツでは書物の値段が高いが、それだけ書籍業者が利益をあげている、というのが彼の主張であった。

書籍価格をめぐる論争

こうした流れの中で、書籍業界にたいして最も徹底した批判を加えたのが、ライプツィヒ大学教授のカール・ビュッヒャーであった。彼は先の「大学保護協会」の依頼を受けて1903年、『ドイツの書籍販売と学問』と題する一文を著し、その中で「書籍商取引所組合」に対して鋭い批判の矛先を向けた。かなり長くはなるが、以下その論調の主な部分を引用することにする。

「書籍商取引所組合は新しい定款を受け入れることによって、一つの<カルテル>を結成した。そして会員に商売上の最大限の利益を保証し、お互いの自由競争を取りやめることにした。」「定款には組合の目的として、会員の福祉の増進ならびにドイツ書籍業界及びその会員の最も広範な領域での利益を代表する事がうたわれているが、これは精神労働に対する搾取である」「寄生的な中間業者(取次店、委託販売人)は、書物の生産及び販売における経済的形成に対する阻害要因である」「ドイツの書籍業界は、人々が長いこと称賛してきたような完璧な組織などではない。我が国民の経済生活に対して、十分その任務を果たしていない」「そのカルテルの輪を断ち切る必要がある。・・・それから長期的観点から、公共図書館のためにしかるべき措置をとる必要がある。そして著作者に関しては、賃労働の奴隷の水準にまで落とされないよう、対策をたてるべきである」

そしてビュッヒャーは、定価制度の撤廃と自由競争の導入によってのみ、書物の価格は引き下げられるであろう、と主張したのであった。

このカール・ビュッヒャーの『覚え書き』は外国でも出版され、またドイツでは三版を重ね、同時に激しい論争を引き起こした。個人の意見が次々と洪水のように出された。そして非難の矢面に立たされた「書籍商取引所組合」の幹部が、1903年9月25日に声明を発表して、正式な異議申し立てを行った。この声明の中で「書籍商取引所組合」は、1825年の創立以来行ってきた多くの努力と業績を数え上げて、人々に訴えた。それはまず第一に著作者及び書籍業界のために翻刻出版禁止への闘いを指導してきたこと。第二に著作権保護のために道を切り開き、あわせて国際的著作権保護のためにベルヌ条約締結を呼びかけてきたこと。第三にその出版社法において著作者及び出版社の権利を擁護し、全世界の模範となるようなドイツの出版権の基礎を作り上げたこと。そして第四に造形美術作品や写真作品などの著作権に対する保護法制定に向けていまなお尽力していることなどであった。

そして定価制度をめぐる中核的問題に対しては、「書籍商取引所組合」は次のように主張した。すなわち定価制度が撤廃された場合に生ずる価格の引き下げによって、思わぬ結果が生ずることになろう。つまり比較的大規模な書籍販売業者だけは永続的に生き残れるであろうが、小さな町の書店はつぶれることになろうし、大学町の書籍販売業者も生き残りは難しいことになろう。それゆえにこうした中小書籍販売業者の生き残りのためにも、定価制度は必要であるとしたのである。

こうした学者と出版人との争いは、一般に「書籍論争」と呼ばれているが、双方互いに一歩も譲らず、強硬な主張を繰り返したため、ついにその仲介に帝国内務省が乗り出すことになった。こうして1904年4月11-13日に、関係各界の代表が招かれて会合が開かれた。そこに集まったのは、片や役所の代表、大学教授、図書館代表、対するに「書籍商取引所組合」幹部、出版主、書籍商の代表という顔ぶれであった。しかしこの会合でも直ちには問題に決着がつかず、結局懸案の数々はその解決を、「大学保護協会」及び「書籍商取引所組合」の代表から構成された「合同委員会」に委任されることになった。

ところが同委員会が同年5月31日にライプツィヒに招集されたとき、議論の対象となったのは割引問題だけであった。この時「書籍商取引所組合」は個人客に対する割引については従来の主張を繰り返しただけであったが、図書館に対しては7.5%という統一的な割引率の用意があることを明らかにした(これは「書籍商取引所組合」が従来行ってきた5%と、反対陣営が期待した10%という数字の中間をとった妥協策であった。)こうしてまとめられた取り決めは、少なくとも追加予算のついた図書館に対しては7.5%の割引を、それ以下の規模の図書館に対しては5%の割引を認めるというものであった。この取り決めは、今日なお存在している図書館割引の基礎となったものである。

書籍の定価制度をめぐる様々な問題は、その後も絶えず蒸し返され、今日に至るまで議論はし尽くされてはいない。とりわけこの議論は、第一次大戦中とその後の大インフレの時期そして第二次大戦後に繰り返されてきた。ちなみにドイツ連邦共和国の法律では、出版物は統制・協定などによる価格の拘束の禁止の対象から除外されている。

第二章 この時代の代表的出版社とその活動

特色のある出版社

今日ではもう見られなくなったことであるが、20世紀初頭のころにはまだ、ドイツの出版社にはそれぞれ独自の個性や特色があったといわれている。つまりこの時代の出版社には「顔」があったというのだ。W・ カイザーは1958年に行った講演「現代の文学生活」の中で、第二次世界大戦後の時代と20世紀の最初の数十年とを比較して、次のように言っている。「ザムエル・フィッシャー、ゲオルク・ミュラー、アルベルト・ランゲン、オイゲン・ディーデリヒス、インゼル(などの出版社)から出版された本には、それぞれ一種の風格があり、それぞれ独自の精神的分野と結びついていた。当時の書籍市場はある程度出版社によって秩序づけられていたのである。私の家のナイトテーブルには、丁寧に編集された古い完璧なカタログが置いてある」。

この古い出版社目録について、ワイマール時代の著名の評論家クルト・トゥホルスキーは、1931年に次のように書いている。ゲオルク・ミュラー、ピーパー、フィッシャー、インゼル出版社などは、このカタログ作成のために大変な努力を払い、かなりの経費と用紙を投じたのである。・・・しかもこの努力は十分報われているのだ・・・なぜならドイツの出版界にはかつて、ある本が新刊されたときにそれを自慢にできるような時代があったからなのだ。その本はX社でしか出版することができない。Y社からそれを出すことはできない、と人々は考えていた。・・・しかし今ではもうこういうことは全くなくなっている。どんな本もどんな出版社からでも出せるのだ。ほとんどどんな本も、出版社を取り換えることができる。」

トゥホルスキーがこれを書いた1931年には、先のカイザーが言った「20世紀の最初の数十年」は終わりを告げていたのだ。

装丁に対する工夫

ところで出版社の個性や特色は、書物の外観に対して人々が抱くイメージによって決められる度合いも少なくない。こうした観点から、この時代の主な出版社が書物の装丁に対して、どのような工夫をしていたのか、見てみることにしよう。まず出版者アルベルト・ランゲン(1869-1909)は、パリに滞在中にフランスのポスター美術から影響を受けて、著名な芸術家にブックカバー用のデザインを依頼することを思いついた。こうしてドイツで、書物にカバーをかけるという習慣が生まれ、これはたちまちのうちに多くの出版社が採用するところとなった。

しかも19世紀から20世紀への転換期は、時あたかも装飾美あふれたユーゲントシュティール様式(フランスではアール・ヌーヴォー様式)の全盛期であったので、この様式を用いた装丁が目立った。その際、出版者のA・キッペンベルク(1874-1950)が言うように、この「美の貴族」を広く国民大衆のもとにもたらすことが考えられた。そのためには書物の値段を下げて、発行部数を増やすことが図られた。

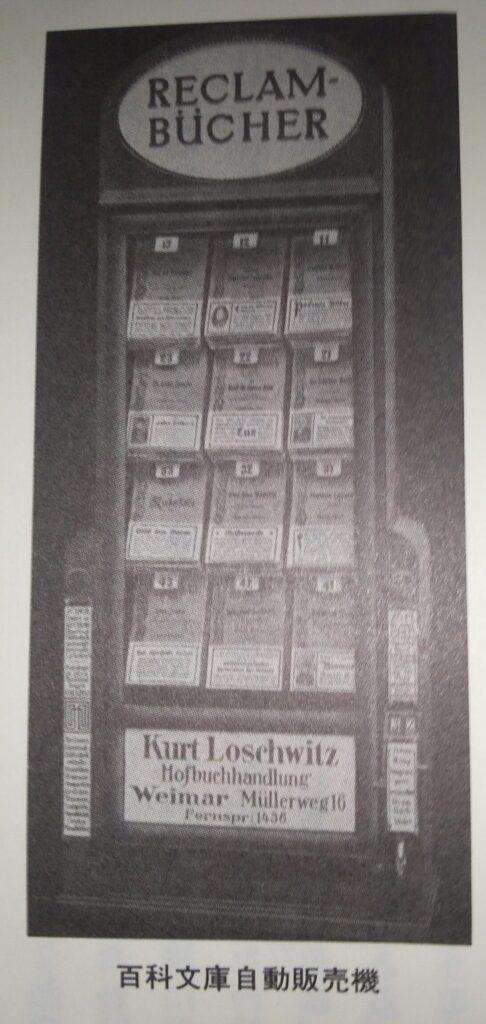

この考えはもともとレクラム出版社のもので、あの有名な「レクラム百科文庫」は何の装丁もない小型の文庫の形で、今日まで出版されている。そのため値段も初期には長い事20ペニッヒにおさえられていた。

ところがこうした大量出版を、美しい装丁を施したハードカバーの本で実行したのが、J・C・エンゲルホルンであった。彼は1884年、自社発行の文学全集に赤いハードの表紙をつけて、一冊50ペニッヒで売り出した。また上等な革製の表紙の方には、75ペニッヒの値段を付けた。エンゲルホルンのこの「赤表紙」は成功をおさめたが、20世紀に入ると、時代とともに読者の趣味嗜好も変わって、こうした点から新たな競争にさらされることになった。ザムエル・フィシャー(1859-1934)が経営する出版社が1908年から出し始めた文学全集は、黄褐色の表紙が付けられたが、エンゲルホルンと区別するために、これは「黄表紙」と呼ばれた。さらにこの時代、K・R・ランゲヴィーシェの「青表紙」本も存在した。

その一方、書物の外観に特別念入りな配慮を施し、ぜいたくな造本をして、しかも発行部数を100部に抑えて、選り抜きの100人に前払いで提供する「百部刷り」の試みも見られた。これを行なったのがH・v・ヴェバーが経営するヒュペーリオン出版社で、価格が50から100マルクという高価な豪華限定版であった。

このヴェーバーの友人だったE・ローヴォルト(1887-1960)は、この企画に魅せられながらも、やや別のやり方をした。つまり美しい活字と選り抜きの紙を用いて造本しながらも、それを手ごろな値段で愛書家の手元に届けようというのであった。こうして1910年から『愛書家のための雑誌』が発行されることになった。このためにローヴォルト書店と関係の深かったドゥルグリーン印刷所が尽力した。これはちょうどレクラムが本の内容に関して行なったこと(古典の廉価版の発行)を、愛書家のために造本の分野で行ったものであるといえる。

世紀転換期の「文化出版社」

それではここでこの時代に活躍した主な出版人の横顔を紹介することにしよう。これらの出版人が19世紀末から20世紀初めにかけて創立した出版社は、今日なお存続するか、あるいは今なおその影響力を残しているのだ。これらの出版人の一人オイゲン・ディーデリヒス(1867-1930)は、これらの出版社に共通するものとして「文化出版社」という名称を付けている。これら文化出版社は、新しい市民的個人主義の導入、(帝国主義的な)ヴィルヘルム体制からの市民階級の解放、そして(1871年の)帝国創立後の戦勝祝賀気分から覚めて、より現実的で健康な時代を建設することなどに貢献したのであった。

ザムエル・フィシャーの肖像

まず取り上げなければならないのはザムエル・フィッシャーであるが、ユダヤ人の彼は1886年にベルリンに出版社を創立した。S・フィッシャー社は、まず何よりも自然主義文学の作品を手掛けたことで知られている。フィッシャー社は、良書を安く人々に提供することに尽力したが、同時に作家の個人全集を出すことによっても知られていた。フィッシャーは一人の作家を掘り出す時に、のちに全集を出すことを考えてその作家の原稿を点検したのである。

その最初の全集をフィッシャーは、北欧の作家ヘンリク・イプセンの作品でもって始めることにした。イプセンの個々の作品の出来栄えは悪くなかった。しかし初めはその作品はレクラム出版社から出されていたのだ。イプセンはレクラムとフィッシャーを競合させて、漁夫の利を占めようとしていたとみられている。そのためフィッシャー社としてはイプセンの全作品の版権を獲得するのに、かなりの出費を強いられたという。それは一種の賭けともみなされるものであったが、S・フィッシャーはあえてこの冒険をすることによって、結局は同社の永続的発展を築くことができたのであった。

こうした冒険への性向は、イプセンに限らず、フィッシャーの北欧文学全般への好みに現れていた。その結果1889年から「北欧文庫」が発行されたが、新しいドイツ文学を振興させるには、言語的にも親類関係にある北欧ものが良いと彼は考えたのであった。

とはいえフィッシャー社が最初に取り上げた外国人作家は、イプセンのほかに、当時ドイツではまだ知られていなかったフランスのエミール・ゾラとロシアのレオ・トルストイであった。そしてのちにゲアハルト・ハウプトマンやトーマス・マンといったドイツ人が同社の看板作家になったのである。

フィッシャーの冒険的・革命的な行き方とは対照的であったのが、ライプツィヒのインゼル出版社のアントン・キッペンベルクであった。その行き方は慎重そのものであったが、次の彼の言葉はそれを十分示している。「我々は当時、正しい道を知らずに、手探りで進んでいた。ところが最上の水先案内人が、実は我々の船内にいたのだ。それはゲーテであった。彼は船内から何を捨てたらよいのか、教えてくれたのであった」。インゼル出版社という名称は、同社が発行した雑誌『ディ・インゼル(島)』にちなんでつけられたもので、創立は1899年であった。同社はやがてゲーテの作品の出版社として名を成していったが、1904年に出版した『ラート・ゲーテ夫人の手紙は特筆するに値した。ゲーテ夫人の手紙が公刊されたのは、このときが初めてであった。インゼル出版社はまた、文献学的な面でも貢献した。自らゲーテ作品の熱心な収集家であったA・キッペンベルクは、文献学的に当時としては最も念入りな編集を施したゲーテ全集を出版しているのだ。

オイゲン・ディーデリヒスは、多面的な才能をもって、多様な活動をした出版人であった。彼は1896年、イタリアのフィレンツェで出版社を起こし、のちに有名なブックデザイナーとなったE・R・ヴァイスの二冊の詩集を出版した。やがて彼はドイツに戻り、ライプツィヒを経て、イエナに出版社を移した。そして彼は自分の出版社を「文学、社会科学および神智学の現代化を試みる出版社」と名付けた。ディーデリヒスは初め、「自由思想家」F・ナウマンより左に立つ社会主義者であった。こうした立場から彼は、1848年革命史を、その50周年の1898年に向けて書くよう、弁護士のハンス・ブルームに依頼した。この人物は48年のフランクフルト国民議会の代表として名高いローベルト・ブルームの息子であった。

彼の出版人としての活動を見ると、出版界に様々なアイデアを持ち込んだ人物だといえる。彼は新種の宣伝広告の方法を考えて、それを実行した。また読者に書籍購入の動機をアンケートによって尋ねるという、ドイツの出版界で最初の「市場調査」を行ったりした。さらに第一次大戦後の出版界の苦境を克服するために、様々な提案を行ったし、「出版人養成機関」の生みの親の一人でもあったのだ。

先にブックカヴァーの創案者として紹介したアルベルト・ランゲンは、1893年に出版社をパリに創立した。文芸出版社としては、北欧とフランスの作家の作品をドイツに紹介することに重点を置いていた。そうした観点から彼は、若きノルウエーの作家クヌート・ハムスンを、S・フィッシャー社から引き抜いて、その小説『神秘』を出版した。しかし出版者ランゲンの名前と切っても切れないのが、名高い諷刺週刊誌『ジンプリチシムス』であった。この絵入り週刊誌はヴィルヘルム二世時代のドイツの政治や社会を鋭いタッチで諷刺・批判したために、その関係者はたえず告訴されたり、拘留されたりした。そして雑誌は発刊禁止処分を受けたり、発行人のランゲンはこのためスイスへ逃亡しなければならないこともあった。

こうした危険があったにもかかわらず、雑誌関係者はこの週刊誌の編集発行に意欲を燃やし続けた。やがてランゲン出版社は有限会社に組織替えされたが、1907年ランゲンは新しい雑誌『三月』を創刊した。この雑誌の発行人の中には、作家のヘルマン・ヘッセもいた。ところがヘッセはもともとフィッシャー社の作家であったため、このことが契機となって、S・フィッシャーとA・ランゲンの間に気まずい雰囲気が生まれることになった。ランゲン自身は翌年の1908年に亡くなったが、やがて雑誌『三月』はメルツ出版社から発刊されることになり、その編集は後にドイツ連邦共和国初代大統領となったテオドール・ホイスが担当した。

またゲオルク・ミュラー(1877-1917)という人物が、1903年ミュンヘンに出版社を創立した。皮革の卸売り商の息子だったミュラーは、その財政基盤はしっかりしていた。若き日にヴェーバー書店で見習いとして働いた経験を生かして、のちに自分の出版社を作ったが、直ちにその事業拡大へと突き進んでいった。まずマイヤー出版社の作家の版権を買い取った。そしてS・フィッシャー社が開拓することができなかった北欧の作家ストリンドベリーのドイツ語版全集を発行した。さらにランゲン社から、そこの作家ヴェーデキントを横取りした。

このG・ミュラーと同様にベルリンのヴェーバー書店で見習いをしていた人物にラインハルト・ピーパー(1879-1953)がいた。彼はミュラーと一緒にパリへ旅行したりしたが、やがて1904年に自分の出版社をミュンヘンに創立した。ピーパー出版社はとりわけ現代美術作品の出版に力を入れた。こうしてその出版社から、エドアルト・ムンク、H・v・マレー、M・リーバーマンなどの美術家の作品が出版された。さらにM・ベックマンとE・バルラッハも出版された。そこでの絵画作品の複製の出来栄えは、素晴らしいものだった。

最後にエルンスト・ローヴォルト(1887-1960)及びクルト・ヴォルフ(1887-1963)という二人の出版人の横顔を紹介しよう。ローヴォルトは1908年に、その第一次出版社をベルリンに創立したが、最初に出版したのが、G・C・エトツァルトの抒情詩集『夏の夜の歌』であった。これは二色刷りのユーゲントシュティールの美麗本で、当時若干21歳だったローヴォルト青年の夢を実現させたものであった。その2年後の1910年、ローヴォルトは劇作家H・オイレンベルクに心惹かれることになる。オイレンベルクはこの年の11月10日、シラー生誕150周年の祝典で記念講演を行った。しかしこの時彼は国民の愛国的シラー像を打ち砕いたため、講演は抗議の声と退場する人々の騒音で包まれた。それでもローヴォルト青年はこの劇作家に近づき、その全作品を出版することを約束した。これも若き出版人の理想主義を示す逸話であった。

オイレンベルクの作品に関するローヴォルト書店の広告

その一年前の1909年から親友のクルト・ヴォルフが、匿名の株主としてローヴォルト書店を全面的に支援していた。この二人の青年はシャム双生児と一般に呼ばれていたぐらい、常に行動を共にしていた。しかし二人の性格は非常に異なっていた。そのこともあって、それまで二人三脚のようにして一緒に出版事業を営んできたローヴォルトとヴォルフの間に、1912年になって出版の方針を巡って大喧嘩が持ち上がった。その結果、社の資金面を支えてきたヴォルフが1万5千マルクをローヴォルトに渡して、作家たちの版権も手に入れた。その中にはヨハネス・ベッヒャー、マックス・ブロート、ゲオルク・ハイム、フランツ・カフカ、M・リヒノフスキー、アルノルト・ツヴァイクなど文学史上に名をのこす、そうそうたる顔ぶれがいた。そしてヴォルフは翌1913年に社名を「クルト・ヴォルフ社、ライプツィヒ」と改めて、独自の出版活動を続けることになった。

その後ヴォルフは出版事業家としての才能を発揮して、事業拡大に乗り出した。その手始めとして、1917年「百部刷り」で知られていたヒュペーリオン出版社を買い取った。そしてそれに続いていくつかの長い名称を持った出版社を創立していった。このヴォルフの出版事業を経営面から支えた人物にG・H・マイヤーがいたが、彼はヴォルフに宣伝広告の重要性を説き続けた。そしてこのマイヤーの宣伝工作が見事に功を奏したのが、1915年に出版されたグスタフ・マイリンクの幻想小説『ゴーレム』に対する宣伝活動であった。この時マイヤーは街の広告塔に真っ赤な宣伝ポスターを貼ったのであった。

いっぽう自分の出版社を失ったローヴォルトの方は、第一次大戦勃発とともに出征していったが、戦争終了とともに帰国し、再び出版活動に従事した。今度は時代の先端を行く表現主義の芸術家や作家との交際のうちに、この種の作品を出版することを狙って、1919年に第二次ローヴォルト書店を創立した。そして従来の堅い純文学作品のほかに時局ものも多数出版するなど、多角的経営によって事業を安定させていくことになった。そして「自由なる精神の試合場、書物のための公共機関」をモットーに、出版活動をつづけた。1919-1933年のワイマール共和制の時代に出版された書籍の点数は、500点余におよんだ。しかもその著者層の広さ、作品の多様性は注目に値した。右翼から左翼に至るまで多彩な顔ぶれ、大衆作家から新聞・雑誌の文芸記事の執筆者、文学史に残る作家、あるいは各界の著名人に至るまで、その執筆陣は及んでいたのだ。こうして第二次ローヴォルト書店は出版の自由を全面的に享受して、ワイマール共和国時代の代表的出版社の一つとして、繁栄を謳歌したのであった。

なおナチス時代の前半に細々と経営を続けていたローヴォルト書店も、その後半にはついに閉鎖の憂き目にあった。そして第二次大戦後になって第三次ローヴォルト書店が創立されて今日に至っている。この間の事情については後に述べることにする。

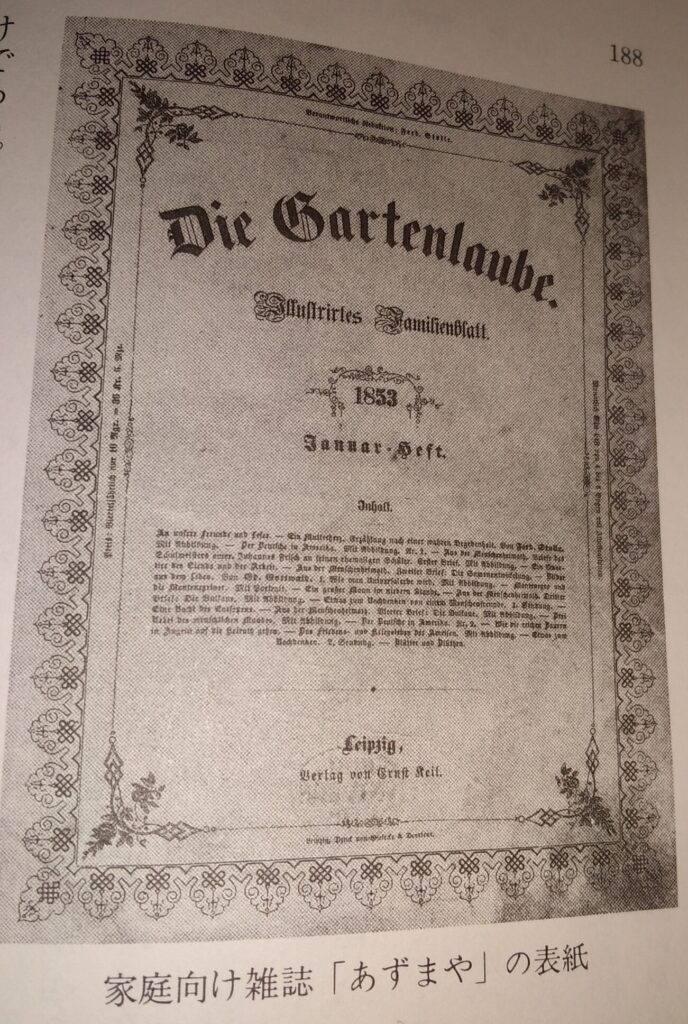

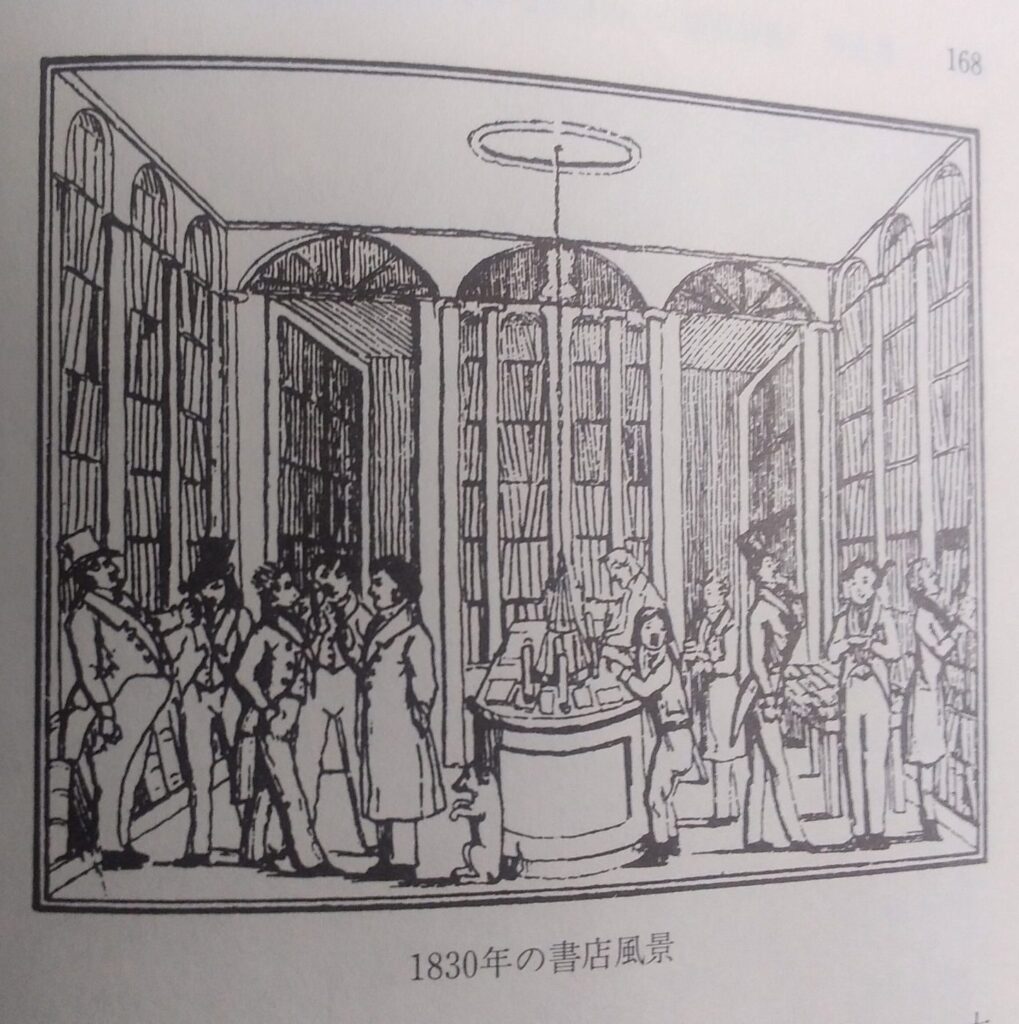

大衆向けの書籍販売

以上紹介した「文化出版社」で発行されていた書物とは別に、広範な一般大衆向けの印刷物や書物を取り扱っていた書籍販売が、世紀転換期から20世紀初めにかけての時期にも、もちろん存在した。例えば都市近郊や地方では、しばしば文房具店と製本業者が合体した店で、広範な購買層向けに、教科書、暦、青少年向け図書、料理の本、安手の娯楽シリーズ本、家庭向け小冊子などが売られていた。いっぽう鉄道の駅構内の書店も、1854年にすでにハイデルベルクに存在していたが、このころにはその数を増やしていた。またレクラム出版社では、1914年に全国1600の駅の構内に、本の自動販売機を設置した。さらに大都会のデパート内に書籍売り場が設けられるようになった。こうした動きに対抗するように一般書店でも、ショーウインドー内の書物の飾りつけに工夫をこらしたり、店内の魅力あるレイアウトなどに尽力するようになった。

レクラム百科文庫の自動販売機

第三章 国立図書館開設への動きと出版界

1848年-不幸な第一歩

ドイツでも全国的な規模の公的図書館を開設しようという動きはかなり早くからあったが、地方分権国家として国の統一(1871年)が遅れたこともあって、この運動はなかなか結実しなかった。最初の動きは1848年の三月革命のときにおこった。北独ハノーファーの出版者H・W・ハーンは、フランクフルトの国民議会執行部に宛てて、自分の出版社の出版物を提供するので、他の出版社からの献本を併せて、公の図書館を作ってほしいとの申し出を行った。やがてドイツ及びオーストリアの多くの出版社がこの動きに同調したため、国民議会では国立図書館建設への第一歩を踏み出せるものとの見込みを立てた。そしてそのための専門的な担当官が任命され、具体的な計画立案が委任された。担当官のH・プラート博士は早速、納本義務と文献目録作成に関する立法作業に取り掛かった。その際新刊書の供出と文献目録への登録によって、著作権保護期間の確定も行うことを計画した。

こうして国立図書館開設へ向けての第一歩は順調に踏み出された。しかし翌1849年に国民議会そのものが解散したことによって、この計画も挫折してしまったのである。このようにドイツにおける国立図書館建設の最初のイニシアティブは、国や政府ではなくて出版界がとったわけであるが、この傾向はずっと後まで続くことになる。

「ドイチェ・ビュッヘライ」開設へ

1848年の計画の挫折の後、1871年にドイツは統一され帝国が成立したが、このころになると再び国立図書館開設へ向けての動きが起こってきた。今度は図書館関係者のイニシアティブによるもので、既に存在していたベルリン王立図書館をドイツの帝国図書館へと昇格させようというものであった。しかし今回は政府関係者のこの問題に対する無関心から、この提案は受け入れられなかった。

こうして時が過ぎていったが、第一次大戦勃発の少し前の時期に、ドレスデンの出版主エーラーマンの主導で、全国的な規模の図書館を建設しようという提案がなされた。かれは三度にわたって自分の提案の鑑定を専門家に依頼した後、1910年になってそれを公表した。その設立の目的は、外国におけるドイツ語出版物を含め、ドイツ語の全ての出版物を集めた公共の図書館を作ることであった。そしてその集めるべき出版物の中には、芸術上の印刷物、個人的な印刷物そして官公庁の刊行物も含まれるべきことが謳われた。そしてこの図書館へはすべての出版社が自由意志によって納本することで、出版界に合意がみられることになった。

主導者のエーラーマンはこの全国的規模の図書館を、ドイツの書籍の中心都市ライプツィヒに建設することを提唱した。幸いそこの「ドイツ書籍商取引所組合」はこの計画に協力的であった。そしてこの全国的図書館「ドイチェ・ビュッヘライ」は、この「書籍商組合」の施設として建設されることが決まった。そのうえライプツィヒ市当局とザクセン州政府もこの計画に大変協力的であった。こうしてライプツィヒ市が土地を提供、ザクセン州政府が建設費を負担、そして両者がその経常運営費を負担していくことで合意がみられた。また「書籍商組合」が書籍や出版物の収集に対して責任を負うことが定められた。

「ドイチェ・ビュッヘライ」の堂々たる外観

こうして1912年10月にこれら三者の間で契約が交わされ、「ドイチェ・ビュッヘライ」は誕生することになったのである。出版界を代表してこの交渉に携わったのは、1910-16年の間「書籍商組合」の会長を務めたベルリンの出版主カール・ジーギスムントであった。しかし期待されたドイツ帝国政府のこの事業への参加は、ついに見られなかった。そのためこの図書館は全国的な規模のものではあったが、この時点では帝国図書館とはならなかったのである。第一次大戦勃発前夜の時期でもあり、当時のドイツ帝国政府の代表者は、こうした文化的事業に関心が向かなかったのであろう。

それはともかく「ドイチェ・ビュッヘライ」は1913年の初めから、ライプツィヒの「書籍商組合」の会館の中で、業務を開始することになった。当初はその業務は、1913年1月以降に発行された出版物の収集に限ることとされた。しかし1916年になると第一次大戦中にもかかわらず、「ドイチェ・ビュッヘライ」の独自の建物の建設が開始されることになった。そして第一次大戦後の1922年になると、ワイマール共和国政府は「ドイチェ・ビュッヘライ」の共同出資者に加わることになったのである。こうしてライプツィヒの「ドイチェ・ビュッヘライ」は、1945年までドイツの全地域をカヴァーする唯一の中央図書館(つまり国立図書館)の地位を保ったのである。

全国図書目録の発行

全国的規模の図書館開設の動きと並んで、総合的な図書目録整備の事業の方も進展した。ドイツでは図書目録は長い間、個々の出版社が発行したものや見本市協会の出品目録という形で存在してきた。なかでもカイザーとヒンリヒスの図書目録が、その内容が充実したものとして知られていた。このカイザーの図書目録を1914年に、「書籍商組合」の図書目録部が受け継ぎ、「ドイツ書籍目録」という名称で、その業務を続けることになった。また翌1915年には、ヒンリヒスの図書目録も受け継ぎ、同様に図書目録部が仕事を続けた。

こうして先人の多くの遺産を受け継いだ「書籍商組合」は、全国的な規模の図書目録の発行に踏み切ったのであった。この「ドイツ全国図書目録」は既刊書の総目録であったが、1921年には毎日発行される新刊書の目録も現れることになった。一方重要な価値を持つとみなされたドイツ語の学術論文や雑誌論文の目録作成・発行の業務を、「ドイチェ・ビュッヘライ」は、1924年から始めることになった。これはかつてツァルンケによって創刊された「リテラーリシェ・ツェントラールブラット」を受け継いだものであった。

また1928年には「ドイツ公文書月刊目録」が発行。そして1936年には、それまでプロイセン国立図書館によって管理されていた「ドイツ大学文書年次目録」が、そして1943年には「ドイツ音楽図書目録」及び「美術図書総目録」が付け加えられた。そして年次は前後するが、1927年に「ドイチェ・ビュッヘライ」は、「ドイツ歴史図書年次報告」を開始し、さらに1930年には「歴史図書国際総目録」のドイツ語部門を引き受けることになった。