その02 作家としての活動

第1節 職業人としての出発~雑誌編集者兼作家(1874-1878)~

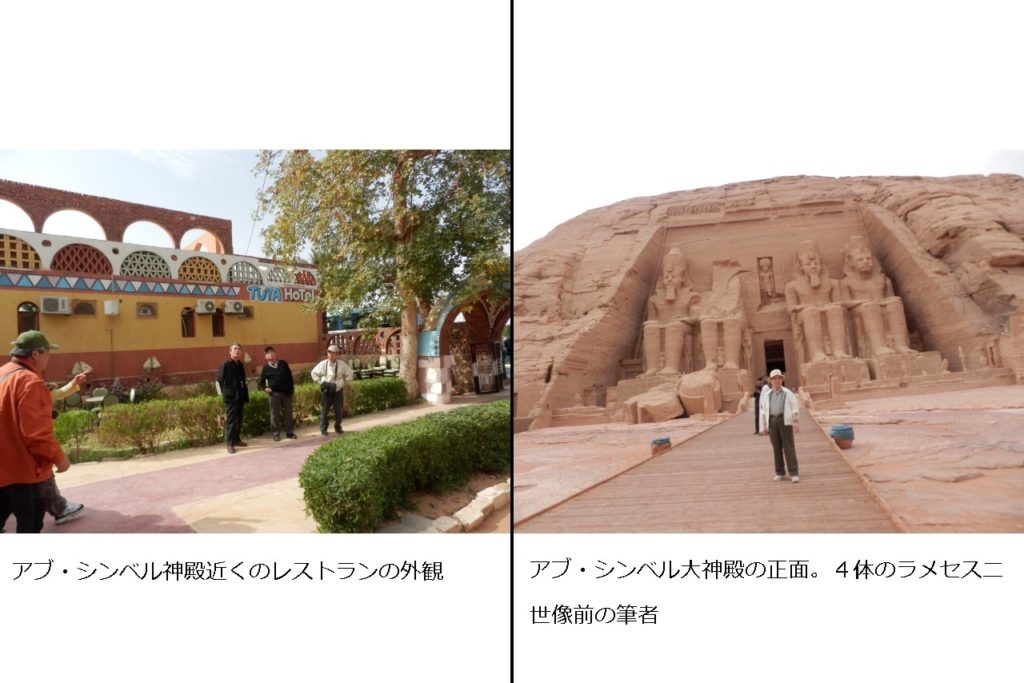

<ミュンヒマイヤー社に就職>

1874年5月、カール・マイは両親の家に帰った。その後しばらくの間は定職がなかったが、1875年になって事情は大きく変わった。同年3月初め、すでに以前からの知り合いであったドレスデンの出版者ミュンヒマイヤーはマイのところにやってきて、同社の雑誌の編集者になってほしいという申し出を行った。もちろんマイはそれに同意したが、年収600ターラーということで、それまで無収入であった状態から見れば、願ってもないことだったわけである。

カール・マイは、ミュンヒマイヤー社で発行されていた4種類の雑誌つまり『エルベ河の監視人』、『ドイツ家庭雑誌』、『立坑と精錬所』および『鉱山労働者、精錬工、機械工のための教養娯楽雑誌』の編集の仕事に携わることになったのだ。そしてそれらの雑誌の予約購読を取り付けるために、ルール工業地帯のエッセン市にあった当時の大企業クルップ社やベルリン市のボルジッヒ社を訪ねて、営業の仕事もしていた。

雑誌編集者としてのカール・マイ。1875年

<作家としての活動も始める>

これらの雑誌の編集の仕事に携わる傍ら、マイは自らの作品も発表するようになった。それらの内容は、故郷の村や外国を舞台にしたものであった。その最初の小説「エルンストタールのバラ」は、ドレスデンで発行されていた雑誌『ドイツ短編小説の花』に掲載された(1875年4月)。

いっぽうマイは、雑誌にポピュラーサイエンスの記事も書いていた。1848年の革命が挫折した後、ドイツでは1850年代から、鉄道などの交通手段が発達し、出版物の輸送が楽になり、同時に法的な規制が以前に比べて緩やかになっていた。そうした状況の中で、数多くのポピュラーな教養娯楽雑誌がどっと市場に出回るようになっていた。革命前後の騒然とした政治の季節は、すでにすぎ去っていたのである。

それらの中の多くは、一般市民の家庭向けの非政治的な内容のものであった。これらはおおむね週間発行で、あらゆる科学分野の新しい話題、連載小説、なぞなぞ、読者の便り、イラスト、写真などが盛り込まれていた。そこに掲載されていたポピュラー・サイエンスの記事は、誰にでも理解できる平易なものであった。19世紀のこの種の雑誌は、当時ヨーロッパにおいて急速に発達していた科学技術について、貪欲に知りたいという一般読者の要望を満たす、いわば教科書の役割をも果たそうとしていたのであった。

一方そこに掲載されていた連載小説は、宣伝価値がある有名な作家たちに、出版社が依頼して書いてもらっていたものである。これらの作家にとって、この種の家庭向けの雑誌にオリジナルな作品を発表することは、その作家の評判を傷つけることにはならなかった。むしろ狭い範囲の同人雑誌に掲載するよりも、広くその名を知ってもらえたし、同時に経済的な恩恵も得られたわけである。T・フォンターネ、T・シュトルム、シュピールハーゲン、F・ラーベなど、当時の一流作家が名を連ねていたのだが、そこへ新進のカール・マイも加わっていったのだ。明治末から大正期にかけて、夏目漱石が『朝日新聞』にその作品を掲載していったのと、事情は同じだといえよう。

<エマ・ポルマーと婚約>

カール・マイはミュンヒマイヤー社の仕事の傍ら、ほかの出版社の雑誌に短編作品を送って、掲載してもらったわけである。それでも社主のミュンヒマイヤーは、マイの編集者としての積極的な仕事ぶりに満足していた。ところが出版社の業務に大きな影響力を与えていたミュンヒマイヤー夫人は、マイを同社の仕事にいつまでも結び付けておくという魂胆のもとに、自分の妹をマイと結婚させようとした。

マイの婚約者エマ・ポルマー

しかし当時すでにマイはエマ・ポルマーという若い女性と親しく付き合っていて、結婚も考えていた。そのためマイはミュンヒマイヤー夫人の申し出を断り、同時に同社での編集者としての仕事を辞める決断をした。それは1877年2月のことであった。彼女は1856年生まれで、当時21歳、マイよりも14歳若かった。早くから両親のもとを離れ、隣町のホーエンシュタイン在住の祖父の手で育てられていた。二人は相愛の仲であったが、祖父の反対で、すぐには結婚できなかった。ポルマー氏はマイの文学的業績を評価し、その前科も気にしていなかったが、彼の経済的能力に不安を感じて、結婚に反対したという。マイは編集者の仕事を辞めたために、定収入がなくなり、結婚して彼女を養っていくことが難しくなっていたわけである。そのためマイとしてもその結婚は、しばらくの間引き伸ばさざるを得なかった。

<この時期の作家活動>

再びこの時期の作家活動に目を向けると、新たにいくつかの出版社に働きかけて、その作品を発表していた。その一つがブレスラウのトレーヴェント社で、同社が発行していた『トレーヴェンツ民衆カレンダー』という出版物に、彼の作品を掲載してもらったのだ。民衆カレンダーというのは、昔からドイツに暦の形で存在していたもので、いろいろな宗教的・実用的情報や娯楽読み物を織り込んだ出版物であった。そしてこれはとりわけ地方の村や町に出回っていた。

18世紀には啓蒙主義者たちが、この伝統的な民衆カレンダーに内容を徐々に改善することに、成功していた。そして19世紀の後半になってもなお、勢いを保っていたのだ。そこには読者の要望に応じて、医薬の処方箋、農業上の助言、歌謡、逸話そして冒険物語などが掲載されていた。同様にして、フレミング社の民衆カレンダーにも、マイはユーモア小説二編を掲載してもらっている。

<オリエントを舞台とした最初の物語>

このころマイは、オーストリアの詩人・作家で月刊誌『故郷の庭』を発行していたペーター・ローゼッカーのもとにも原稿を送っている。ローゼッガーは未知の作家から送られてきた原稿を採択する前に、知り合いの大学教授に次のように、問い合わせをしている。「先ほど私はドレスデンの編集者カール・マイ氏から、『カヒラのバラ、エジプトでの冒険物語』という作品を受け取りました。この話は大変才気に満ち、手に汗を握るものです。一方で私はこれを歓迎するものですが、他方はたしてこれがオリジナルなものか、疑念もあります。教授殿、もしかしてカール・マイという名前をお聞きになられたことがあるか、またどんな雑誌の編集をしているのか、ご存知でしょうか?

その書き方から見て、長いことオリエントで生活していた、経験豊かな人物のように思えるのですが」(ロ-ベルト・ハマーリングにあてた1877年7月12日付けの手紙)。こうした経緯はあったが、マイが書いたこの作品は結局採択され、雑誌に掲載されることになった。

<再び、雑誌編集者に>

このようにいろいろな雑誌にその作品を掲載してもらってはいたが、定収入がなくなったため、マイは経済的にかなり苦しい状況に陥っていた。まだこの段階では、フリーの作家として自立してはいけなかったのだ。そんな時、ドレスデンの出版者ブルーノ・ラデリーのもとで、彼は編集者のポストを得ることとなった。1878年のことであった。

同社が発行していた娯楽雑誌『楽しい日々』の編集に携わったわけであるが、この雑誌にもマイは12編の小説を掲載することができた。その中には外国を舞台にした短編8編と、最初の長編『海上で捕われて』が含まれていた。この長編小説は、アメリカの西部を舞台にしたインディアン物語であった。

雑誌『楽しい日々』掲載のマイの長編「海上で捕われて」

こうしてマイは才能豊かな新進作家として次々と新作を発表していったが、その名声も徐々にではあるが、上がっていった。とはいえ、この段階では、「生活の糧」を得るために、まずは稼がねばならなかったのである。

そして収入が増えたことによって、彼はドレスデン市内に家具付きの住まいを借りることになり、婚約者のエマ・ポルマーをそこに迎えることになった。この時マイは、エマを自分の妻として公表している。しかしやがてエマは一人で住んでいる祖父の面倒を見るために、ホーエンシュタインに戻ることになり、マイはその隣町であるエルンストタールの両親の家に再び、住むことになった。

しかしラデリー社での編集者としての仕事は長続きせず、1878年末には同社を辞め、その後はフリーの作家として、筆一本で生活していくことになったのである。

第2節 フリーの作家となる(1879年以降)

<マイ最初の単行本の刊行>

フリーの作家として自立していく覚悟を決めたカール・マイは、それまで以上に熱心に作品執筆に取り組んでいくことになる。新たな出発のきっかけは、シュトゥットガルトの出版者ゲルツ・リューリングとの結びつきの中で生まれた。同社で発行されていた絵入り家庭向け雑誌『世のすべての人に』に、マイが書いた二編の長編小説「王笏と槌」および「宝島」が、1879年8月から1882年4月にかけて連載されたのである。

さらに同社を買い取ったノイゲバウアー社からは、1879年11月に、マイ最初の単行本『遥かなる西部』が刊行されている。これはすでに1875年に『ドイツ家庭雑誌』に掲載されたものに手を加えたものであった。この作品の中には、のちに彼が好んで書いていった「インディアンもの」の若き主人公ヴィネトゥーが、すでに登場している。この名前はマイが生み出した作品の中で最も代表的なものとして、今なお作家マイの分身のように扱われている。

<人気週刊誌『ドイツ人の家宝』への連載の開始>

このころ人気作家としての前兆を示していたマイは、そのほかいくつかの出版社とも作品発表の契約を結んでいた。なかでも南独レーゲンスブルクのカトリック系の出版社プステット社が発行していた人気週刊誌『ドイツ人の家宝』に、その作品が掲載されることになったことが、注目される。この雑誌は、北独ライプツィヒで成功を収めていたプロテスタント系の家庭向け雑誌『あずまや』に対抗して1874年に創刊されたものであった。

人気週刊誌『ドイツ人の家宝』の表紙

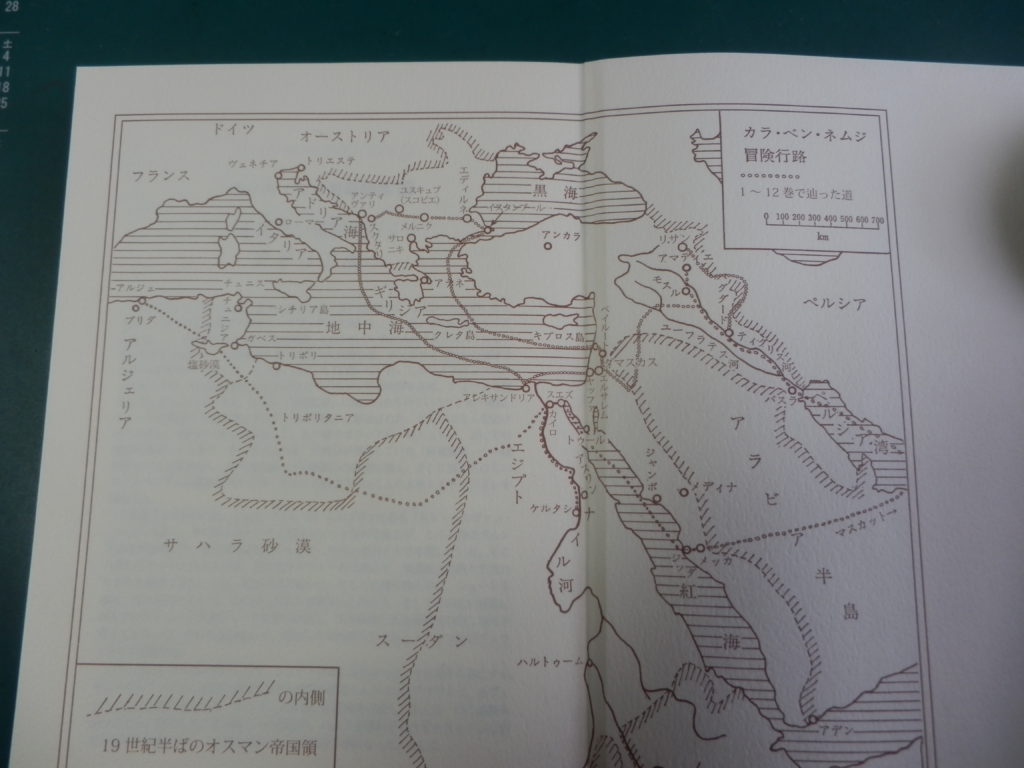

1879年3月、彼はこの雑誌掲載の件で、プステット社と契約を結んだ。そこで彼はアメリカ西部を舞台とした冒険小説を提供していくことになった。それは彼がかねてから計画していた、遥かなる世界を舞台とした冒険物語の一つであった。そして第二作以降、マイが書いた原稿は同誌に継続的に掲載されることになった。こうしてマイ作品の最も代表的なジャンルである「世界冒険物語」に属する作品の数々が、雑誌『ドイツ人の家宝』に次々と発表されていったわけである。ただそれらの中の多くは習作というか初期作品の色合いが濃いものであって、のちに書き直されていった。

しかし1881年から1882年にかけて発表された、中近東一帯を舞台にした「オリエントもの」三部作は、大変優れたものであったし、マイが作り出した独特の叙事詩のジャンルともいうべき「世界冒険物語」の特徴をすでに持ったものでもあった。この雑誌とマイとの関係は、わずかな中断期間を除いて、1897年まで続き、さらに1907~8年に復活している。

<妻との関係のその後>

それはさておき、ここで再びマイの私生活に目を向けることにしよう。彼は1879年以降、故郷の町で暮らしていた。エマ・ポルマーとの関係は続いていたが、二人の間に当時すでに緊張がなくはなかった。何しろマイは休みなく、馬車馬のように仕事を続けていたため、退屈したエマは社交生活で憂さ晴らしをしていたが、そのことでマイに不興や嫉妬心を起こさせていた。そのため1879年の4月には両者の間に衝突が起こったが、それは一時的なものにとどまった。

そして翌1880年5月にエマの祖父が亡くなった後、ようやく二人は同年8月17日に、エルンストタールの町役場に結婚届を提出した。次いで9月12日にホーエンシュタインの聖クリストフォリ教会で、アルヴィル牧師の立会いの下で、結婚式が執り行われた。そしてその後3年間、二人はホーエンシュタインの町で一緒に暮らした。

カール・マイとエマ夫人

この時期マイは人気作家になってはいたが、そのころの雑誌の原稿料だけでは二人の生活を十分に賄うのは、無理であったといわれる。1881年当時のマイの年収は1500マルクほどであったが、これはミュンヒマイヤー社での雑誌編集者としての年俸より少なかった。当時二人は田舎町で質素な暮らしを続けるよりも、大都会のドレスデンへ引っ越ししたいと思っていたようだ。そのためにはもっと多くの収入が必要だったわけである。

<分冊販売小説での経済的成功>

そのような時期の1882年の晩夏、マイは妻のエマとともに一週間の休暇を取って、ドレスデンへ出かけた。そしてその地のレストランで、以前マイが雑誌の編集者をしていた出版社の社長ミュンヒマイヤーに再会した。その後同社は「分冊販売小説」の発行元として、大いに発展していた。これは長編の大衆小説を、薄い小冊子の形に分冊して、ごく短い間隔でどんどん発行し、読者の手元に届けるというものであった。一冊の値段が安く、一回の分量が少ないため、資力のない人々にも、手軽に読めたのである。

ミュンヒマイヤー社はこの分野で有力な出版社ではあったのだが、同業者との競争が激しく、当時苦境に陥っていたのであった。そのためもあって、ミュンヒマイヤーは旧知のマイに、分冊販売の形で作品を書いてくれるよう懇願した。これは高収入をもたらす仕事であったので、妻のエマは大いに乗り気になり、夫に引き受けるよう促した。マイはいろいろ考えたが、結局その執筆依頼を承諾した。

その小冊子は毎週の発行で、一回当たり24ページ、およそ100回分を予定していた。一回の発行部数は2万部で、原稿料は一回当たり35マルクであった。そして全部発行された後には、一巻が2400ページという大長編小説になるが、作品の著作権はマイに帰属することと、特別賞与が支給されることも約束された。ただこれらは、出版契約書に記されず、口約束であったため、のちに問題を引き起こすことになる。

もう一点は、締め切りの時間が短いため、推敲する暇がなく、どうしても冗長でぞんざい、装飾過多な文章になりがちであった。そのため雑誌『ドイツ人の家宝』に掲載し始めた作品によって獲得するようになっていた文学的名声を傷つける恐れがあった。そこでマイとしては、本名ではなくて、ペンネームを用いることにしたのであった。

かくしてカール・マイは1882年11月から、『森のバラ、または地の果てまでの追跡」という小説を発表し始めた。これはメキシコで起きたある悲劇を基にした冒険活劇もので、1884年まで109回続き、大八つ折判で2612ページにも達する大長編になった。この作品は大成功をおさめ、数多くの海賊版や翻訳本も出回ったりしたという。

分冊販売小説『森のバラ』の表紙

ペンネームを用いたのだが、作品の内容面ではマイには、自分の思うとおりに書くという自由が与えられていた。そのためもあってか、この作品執筆にあたって、作話術の巧みさや職人芸のさえも存分に発揮していた。後年カール・マイはドイツの文学界において、偉大なるストーリー・テラーと呼ばれるようになったが、その兆候はすでにこのころから現れていたのだ。

この成功に気をよくした出版社側は、一回当たりの原稿料を50マルクに引き上げた。マイもそれに応じて、その後4年半の間に、さらに4編の大長編を次々に発表していった。

これらの仕事を通じて、マイは年収5000~6000マルクを得ることになったが、これはそれ以前の三倍に達した。これによって当時の大学卒の高級官僚の年俸に匹敵する年収をマイは手に入れることになったわけである。それによって派手な社交生活や贅沢な暮らしを求めていた妻のエマを満足させることができたのであった。

その反面マイ自身は、寝ても覚めても原稿執筆という生活を強いられ、この間、ほかの事をしたり、ほかの人々と交際したりすることは、ほとんど不可能だったようだ。その上ミュンヒマイヤーの度重なる訪問や、妻が暇つぶしに自宅に招いた客たちによって、仕事をしばしば妨害されたりした。エマは夫の文学作品には興味も理解も示していなかった。そのことに不満を感じながらも、マイとしては、ますま執筆にのめりこむほかなかったようだ。

<母の死によって受けた衝撃>

しかしこの時期にマイを襲った大きな出来事は、母親の死であった。1885年4月15日、母クリスティアーネ・ヴィルヘルム・マイは、68歳でこの世を去った。それによってマイは途方もない衝撃を受けたのであった。それまでほとんど母親のことをかえりみる暇もなく、自分の好きなことばかりをしてきた、という悔悟の念に、この時マイはさいなまれたようだ。

後にエマと離婚したあと迎えた第二の妻クラーラは、マイの死後次のような文章を明らかにした。

「彼の母親がその腕の中で死んだとき、彼は彼女の遺体を晩方から明け方まで、抱き続けていた。・・・母親の墓は通常より二倍の深さに掘られた。彼は母親の傍らに埋葬されたいと願っていたのであろう」

この時以来、マイの男性的な英雄の理想像の中に、母性原理が少しづつ入り込んで行って、やがて晩年になってその作品の中に、平和主義と神秘主義が見られるようになったといわれる。