その02 冒険物語の魅力はどこに ?

私はブログの第一回で、「全世界を舞台にした、その波乱万丈の物語は、生前はもちろん百年たった現在なお、人々をはるかな夢の世界にいざなってやまない」と書いた。

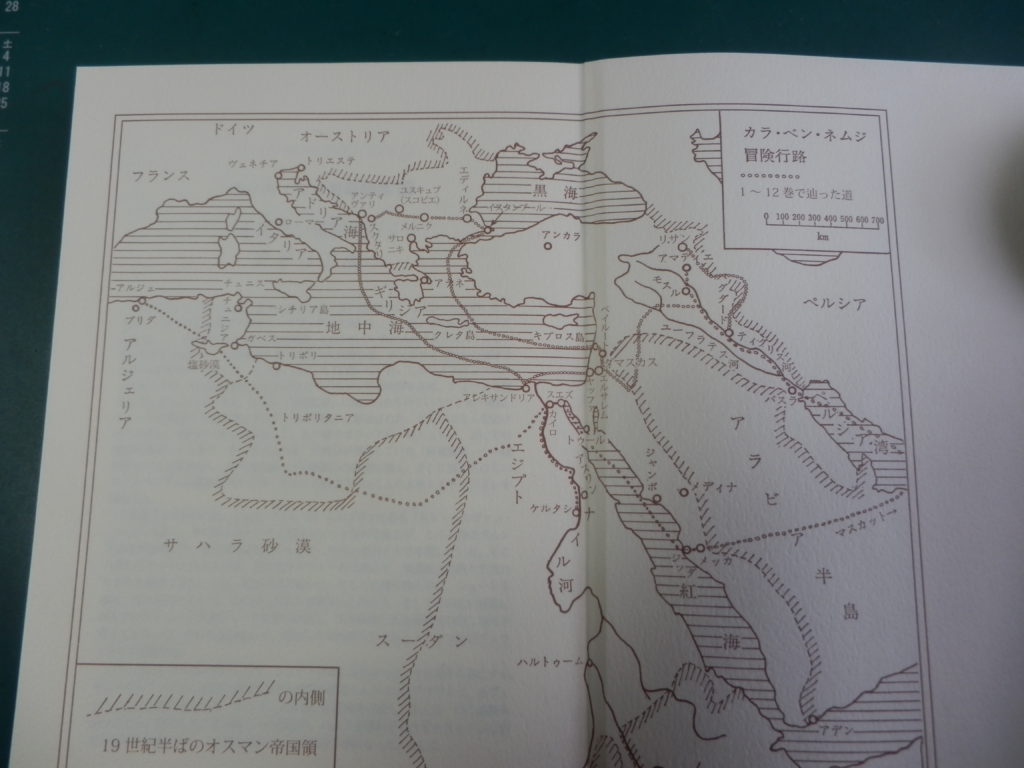

主たる舞台である地中海周辺地域

主たる舞台は地中海周辺の中近東地域

しからばカール・マイ(1842-1912)が作りあげた、膨大な数の作品の舞台とは、いったいどこら辺りなのであろうか? その主な舞台は、北アフリカからアラビアにかけての砂漠地帯やメソポタミアの両河地域からクルディスタンの山岳地帯そしてバルカン半島を含む、かつてのオスマン帝国領、ならびに北アメリカのインディアンの世界である。このほかにも中南米やアフリカの奥地、あるいは中国を舞台にした作品もある。

オスマン(トルコ)帝国は、19世紀後半には、当時の世界を牛耳っていた帝国主義列強諸国から、「ヨーロッパの病人」などと馬鹿にされていたが、マイが亡くなった1912年には、なお健在だったのだ。ただその2年後に始まった第一次世界大戦に巻き込まれて、ドイツ側についたため、敗戦国となり、そのあおりを受けて帝国は消滅した。そしてトルコは領土を著しく縮小して、共和国として再生したことは、世界史をかじった人なら、ご存知かと思われる。

第二次世界大戦後のトルコ共和国は、領土的にはほぼアナトリア半島に限られた。そして日本では「アジア」の国とされているが、NATO(北大西洋条約機構)の加盟国でもあり、EU(ヨーロッパ連合)への加盟申請もしている国なのである。それからまた、戦後、経済復興を遂げた西ドイツの労働力不足を補うために、このトルコからも大勢の出稼ぎ労働者が呼ばれたのである。

トルコ人は、もともと中央アジア方面からアナトリア半島に移動してきたわけである。しかし14世紀から始まったオスマン帝国の領土支配が、東欧の一部といえるバルカン半島にも及んでから、およそ600年もの長きにわたり、ヨーロッパと対峙してきたのだ。その最後の時期ではあるが、カール・マイが活躍していた19世紀後半(日本でいえば、幕末維新のころ)にも、なおオスマン帝国の支配地域は、ドイツ人にとって無縁の地ではなかったわけである。

ちなみに18世紀後半に活躍したモーツアルトの「トルコ行進曲」は、オスマン帝国の勇壮な軍楽隊の演奏に触発されたものといえよう。私は1984年にイスタンブールのトプカピ宮殿を見学したとき、王宮の門前でこの軍楽隊のマーチを聞いたことがある。もともとこの軍楽隊は、オスマン軍の精鋭が戦う時に、戦意を高揚させるものだったといわれている。

さてマイが作り出した冒険物語は、手に汗握るストーリーの面白さで、読者をぐいぐい引っ張っていくのだが、マイ作品の最も大きな特徴は、まさにその点にあるわけだ。その意味で、この作家は偉大なるストーリー・テラーなのである。『悪魔の将軍』などでわが国でも知られているドイツの劇作家カール・ツックマイヤーの次の言葉が、そのことを如実に証明している。「ドイツには古来、ゲーテ、ビュヒナー、クライストなどすぐれた短編作家はたくさんいた。しかし男の運命を雄大に描いた物語作家といえば、カール・マイただ一人であろう。彼の作品は、親から子へ、子から孫へと読み継がれていくものである」

物語に組み込まれた地域事情と背景描写

と同時にマイ作品のもう一つの大きな特徴が、はじめから述べてきたことだが、物語が演じられる場所なのである。そして舞台となっている土地の地理や風土あるいは風俗習慣、宗教事情などが、実に巧みに物語の中に、組み込まれているわけである。

たとえば中近東(オスマン帝国支配下のさまざまな地域)を舞台とした作品群には、イスラム教文化とキリスト教文化の相互の接触や衝突にかかわる話が、しばしば出てくる。これは百年以上たった現在においても、毎日のように国際報道で伝えられている出来事を通じて、形は変わっても、事情が似ていることを知らされて驚くのだ。イスラム地域とヨーロッパ地域は、昔から近いことがわかる。

さらにマイの物語では、乾燥した砂漠にすむ遊牧民族や荒々しい山岳民族に特有の風習も語られている。そしてさらにドイツ人の主人公が抱いている、エキゾチックな風物への好奇心も、読者へのサービスになっている。

波乱万丈の冒険活劇の魅力は言うまでもないことだが、私などはむしろこうした緻密な背景描写のほうに惹かれるのだ。マイが物語の中で詳しく描き上げている、それぞれの地域に住む人々のもつ風俗習慣や地形風土、動植物の名前などは、物語の魅力を高めるうえで欠かすことのできない要素となっている。

時には思い違いや誤解が含まれているにしても、ストーリーの背景を彩るものとして、許されてしかるべきもの、と私などは思っている。マイは地理学者でも文化人類学者でもないから、空想の翼を自由自在に広げて、いかにも本当らしい真実を読者に伝えているのだ。そしてそうすることによって、遠く遥かなファンタジーの世界へと、読者をいざなっているわけである。

『希望の原理』という大作を通じて日本でも知られているドイツの哲学者エルンスト・ブロッホは、すでに1929年に、当時のドイツの代表的な新聞の紙上に「夢の市場(バザール)」と題した一文を載せて、次のように述べている。「カール・マイはドイツの物語作家の中でも最も優れたものの一人で、ホメロス風の雄大な物語の書き手である。・・・この人物が作家になったなり方には先例がない。つまりすでに監獄の中で、彼は書き始めていたのだ。・・・彼が描いたのは、花のような夢ではなく、人の心を虜(とりこ)にして離さない<野生の夢>なのであった。

カール・マイの書斎

それにしてもマイがその物語をつなぐ太い横糸として用いた、風土や風俗に関する描写は、まことに真にせまっていて、いかにも本当らしく思われる。そのため誰しもこうした冒険物語を描く前に、何度も現地取材をしたに違いない、と思うであろう。しかし実際には現地へは赴かずに、自分の書斎に集めた膨大な資料をもとにして、物語作家としての想像力と描写力を加えて、その作品の数々を書いたのであった。その資料といえば、ざっと三千点に上ったといわれ、さまざまな旅行記、学術報告書、百科事典、聖書にコーラン、いろいろな種類の精密な地図(この点ではドイツは世界一であった)、その他の文化人類学、地理学、宗教学などもろもろの文献や論文などであった。

この点、わが国の司馬遼太郎に似ているといえよう。マイのことを私が「国民作家」と呼ぶのも、納得していただけるであろうか?

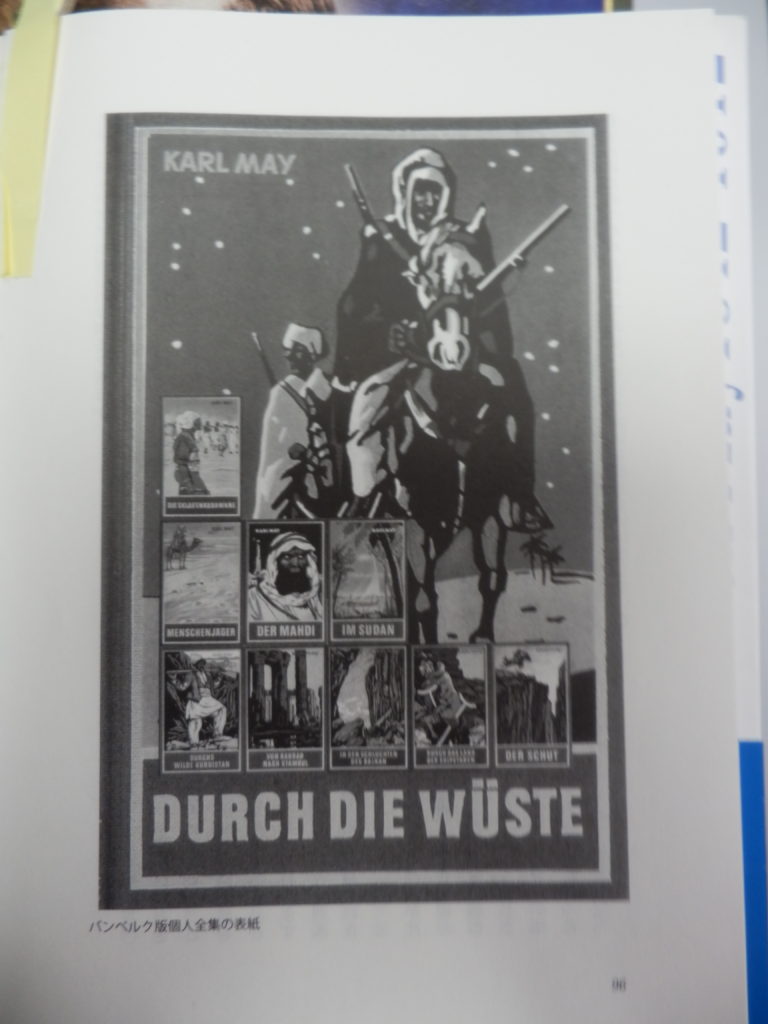

砂漠を行く馬上の主人公とアラビア人の従者(原作第一巻の表紙)

主人公はドイツ人の英雄、従者はアラビア人

それではここで、オスマン帝国を舞台とするシリーズ(原作全集の第1巻~第6巻。私が翻訳した日本語版の「カール・マイ冒険物語~オスマン帝国を行く~」の全12巻)に登場する主な人物の横顔を、紹介することにしよう。

このシリーズ全巻を通じて出てくるのが、ドイツ人の英雄で主人公のカラ・ベン・ネムジおよびアラビア人の召使いで友人のハジ・ハレフ・オマールである。この主人公を作者のマイは、自分自身の分身として描いていて、会話の中では「私」という一人称で表現している。ただし他人に自己紹介するときは、カラ・ベン・ネムジ(ドイツ出身のカール)と名乗っている。この名前はイスラム教徒の間で分かるように、アラビア語風にしたものである。

主人公は、何よりもキリスト教精神の具現者として描かれている。そして欧米語はもちろん、アラビア語、トルコ語、クルド語、ペルシア語その他いくつもの言葉を話し、オスマン帝国の地域事情にも通じている。また知略に富み、馬術や射撃の名人で、水泳も大の得意というスーパー・マン。キリスト教徒であるのに、アラビア人の格好をしているので、しばしばイスラム教徒に間違えられる。少し後のイギリス人の実在の人物アラビアのロレンスを思い浮かべていただければ、ある程度イメージをつかめると思われる。

ついでハジ・ハレフ・オマール(ハジはメッカ巡礼経験者に対する称号)は、小柄で忠誠心あつい敬虔なイスラム教徒である。そしてキリスト教徒の主人公を何とかしてイスラム教徒に改宗させようと説得するのだが、その試みは成功しない。とはいえこの人物は、おしゃべりで、適度にずるさを備えた憎めない人柄のため、「チビのハレフ」と呼ばれて、読者の大のアイドルになっているのだ。

物語では、このドイツ人とアラビア人の主従が、広大なオスマン帝国の領土の中を移動しながら、土地の人々と交流したり、悪漢たちと対決したりして、数々の冒険を繰り返していくわけである。その意味で、オスマン帝国シリーズでは、物語がずっと連続しているのだ。

主たる脇役の紹介

次に主な脇役たちを紹介することにしよう。その第一に、作者の理想を体現した人物として第4巻『クルディスタンの奥地にて』に登場している女性がいる。神秘的な魅力を秘めた老婆のマラー・ドゥリメーである。ティグリス河上流の山岳地帯の奥深くの洞窟にこもっていて、普段は人々の前に姿を現さない。そこはクルディスタンと呼ばれる一帯で、イスラム教徒、ネストリウス派のキリスト教徒、ヤジディ教徒(周囲のクルド人などからは、悪魔崇拝者と呼ばれている)、そしてカトリック教徒などが混在して住んでいる。彼らは絶えず部族間争いを繰り返しているが、この謎めいた老婆に対しては各部族の人々は、絶対的な信頼を寄せている。そのため難局が生じると、調停役として彼女は登場してきて、紛争を解決するのだ。主人公も彼女には、祖母のような存在として、敬愛の念を抱いている。

余談ながら、ヤジディ教徒の人々は、現在なおイラクやシリア地域に住んでいる。そして数年前、過激派組織IS(イスラム国)によって、「悪魔崇拝者」として、暴力的な迫害を受けたことが、報道された。とりわけ女性たちは彼らによって奴隷的な扱いを受け、言語に絶する性的な被害をうけた。その中の一人であるナディア・ムラドさんは、2014年このISによって拉致され、レイプや暴力を繰り返し受けたという。だが、この女性はISの魔の手から逃げ出した後、その体験を国際社会に訴え続け、昨年2018年、ノーベル平和賞を受賞した。

マイの物語では、主人公のカラ・ベン・ネムジは、クルディスタン地域の山奥に住んでいるヤジディ教徒が、実はキリスト教徒の一派であることを知り、共感をおぼえ、その若き統領アリ・ベイと意気投合する。そしてオスマン帝国のトルコ人悪代官との戦いを支援して、オスマン軍の侵略を撃退するのだ。(第2巻『ティグリス河の探検』および第3巻『悪魔崇拝者』)

このほか脇役として、数多くのユニークな人物が登場している。なかでも中近東シリーズに出てくるイギリス人紳士のデービッド・リンゼー卿は、マイ作品のもう一つの特徴ともいうべきユーモアの要素を体現した人物である。暇と金をたっぷり持て余したイギリス貴族で、ティグリス河流域のメソポタミア地方の古代遺跡(バビロンやニネヴェ)の発掘に夢中になり、従者を連れてこの地域を徘徊しているアマチュアの考古学者である。

山高帽子をかぶり、すべて灰色の市松模様のネクタイ、チョッキ、上着、ズボンを身に着けた背の高いイギリス人のリンゼー卿は、ドイツ人の主人公と偶然出会い、珍妙な会話を交わす。その奇人ともいえる行動と相まって、この人物はストーリー展開に、たっぷりユーモアの要素を付け加えているのだ。(第2巻『ティグリス河の探検』)

いっぽう、時はまさに帝国主義の覇権争いの時代で、ビスマルクのドイツ帝国は、大英帝国に必死に追いつこうとしていた。そうした時代背景の中で、イギリス人紳士をからかって、優越感を示していたドイツ人の主人公は、読者である自国の国民に、ユーモアのオブラートに包んだ形で、満足感をあたえていたのだと、私は考えている。

オスマン帝国シリーズの後半の舞台は、バルカン半島の南部に移る。第7巻『ブルガリア南部にて』から、第12巻『アドリア海へ』までが、それに相当する。現在の国では、ブルガリア、マケドニアそしてアルバニアであるが、19世紀半ばごろはオスマン帝国の支配を受けていた地域なのだ。それらの地域は現在、ギリシアの北に位置している。

第7巻で、主人公は、バルカン半島のドナウ河南部の広大な地域一帯に勢力をはっていた盗賊団(マフィア)の大親分シュートの存在を知る。そして主人公は、このなぞ深きマフィアの統領の撲滅を、ひそかに決意する。この人物の支配下に入っていた男たちは、これらの地方の有力者になっていて、たがいに結びついていることを、主人公は行く先々での体験や見聞あるいは噂を通じて知ることになる。シリーズ後半は、なかなかその正体を現さない、この「バルカン・マフィア」の大親分シュートを追跡しての冒険行になっているのだ。

この盗賊団に属する仲間たちは、たがいに秘密の暗号をつうじて結びついている。これらの人々は、表向きには、それぞれ職業を持っているのだが、おおむね地方の有力者の地位を占めている。その中でも注目すべき存在が、「聖者ミュバレク」である。オストロムジャの廃墟に住んでいるのだが、迷信深い住民から「聖者」として尊敬されている。そして超能力によって奇跡も行う謎の人物なのだ。まるで空中浮揚を行う、オオム真理教の麻原彰晃を彷彿(ほうふつ)させる人物であるが、主人公によって、ペテン師としての化けの皮をはがされる。

このほか実に様々な脇役が登場していて、物語を豊かに彩っている、そうしたユニークな人物像の創造にかけては、カール・マイはピカ一だといえよう。とにかく手に汗握るストーリー展開と合わせて、これらの人物たちの言動は、実に面白いのだ。皆様も実際に作品を手にとって読んでみれば、そのことを納得していただけるものと、私は確信している次第である。