冒険物語の足跡をたどって(1)

ドイツの冒険作家カール・マイは、その生涯に数多くの作品を残したが、主たる物語の舞台は、地中海周辺の中近東地域であった。それらの地域を舞台に展開される物語が、ドイツ語の原作では全6巻の、私が翻訳した日本語版では全12巻のシリーズを構成している。そしてそのシリーズのタイトルは『カール・マイ冒険物語~オスマン帝国を行く~』である。

内容的には、ドイツ人の英雄カラ・ベン・ネムジがアラビア人の従者ハレフを伴って、その広大な地域を移動しながら、数々の冒険を繰り広げていくというものである。この作家は、今から百数十年前、書斎に集めた膨大な資料を基にして、物語を書いた。そうした物語に組み込まれた、それぞれの地域の地形や自然景観、そこに住んでいる人々の風俗習慣や宗教事情などに関する緻密な描写が、彼の作品全体の大きな特徴になっているのだ。

そこで私としては物語の舞台になっている場所を、実際に訪ねてみたいと思うようになった。しかし全12巻の物語の舞台はとにかく広大である。主人公と従者の旅は、北アフリカのチュニジアから始まって、エジプトのナイル河地方から、アラビア半島にあるイスラム教の聖地メッカを経て、ティグリス・ユーフラテス両河地域のバグダードへと移る。そしてさらにイラク北部にあるクルディスタンの山岳地帯での冒険を経て、シリアの古都ダマスクスに滞在する。

そのあと一行は、レバノンから船でオスマン帝国の首都イスタンブールへ移る。そしてオスマン帝国の二番目の首都であった古都エディルネに滞在するところから、物語は後半に入る。そこではバルカン半島南部の地域が舞台となっている。現在の地域でいえば、まずブルガリア南部であるが、そこから主人公一行は、うわさに聞くバルカン・マフィアの大親分を探し求めて西へとむかう。そして一行はマケドニアを経てアルバニアに到達し、そこでその大親分を打ち取ることに成功する。そのあと主人公は故郷ドイツへ戻るために、アドリア海に出たところで、この長い,長い物語は完結するのだ。

そんなわけで、一口に物語の舞台を訪ねるといっても、そのすべてはおろか、ごく一部の地域にしか行けないことは、最初から分かっていた。それでもそれらの場所が現在どうなっているのか、私としてはどうしても自分の目で確かめてみたいと思うようになった。そこで何度かの海外旅行を、そのために利用することにしたわけである。そして物語の叙述と現実の場所とを比較して、検証することにした。

チュニジア旅行(2009年12月)

<物語の叙述>

第1巻『サハラ砂漠からメッカへ』の第2章「死の騎馬行」の舞台は、北アフリカのチュニジア中部にある大きな塩湖(塩砂漠)である。その南側はもう、広大無限ともいえるサハラ砂漠に接している。そのあたりの地形について、物語では、次のように描写されている。(37ページ)

「アウレ山脈の南面とこの山塊の東に続く支脈の麓には、あちこちに、ゆるやかに波打つ丘状の平野が広がっている。そしてその一番低いところに、昔は大きな湖であったが、歳月とともに干上がって、今では塩分が乾燥して固着し、残ってできた、いわゆる塩砂漠が横たわっている。この塩砂漠は、アルジェリアとチュニジアの両国にまたがっている。・・・・・

この窪地の大部分は、今日、大量の砂で埋まっており、わずかに中央の部分に、水が溜まっているにすぎない。表面を覆っている、堅く乾いた泥は、十センチから二十センチの厚みだ。そうした所を、生命の危険なしに、進むことは非常に難しい。

ひとたび風が吹けば、たちまち道は砂塵によって埋められてしまう。そして深淵は犠牲者を、ひとのみにする。・・・この、幾多の生命をのみこんできた、陰険で残酷な塩砂漠の表層は、青白く光る鉛色の海面のように見える。

さて、このような恐ろしい、しかし普段は穏やかに静まり返っている塩砂漠が、我々の左手に現れたのである。」

このあと主人公のカラ・ベン・ネムジと従者のハレフは、道案内のサデクに出会う。そして彼の案内で、一行は、塩砂漠の真ん中を通っている、一本の細い道を進んで行くのだ。

「今や我々は、横幅がわずか二十五センチという狭い道にさしかかったが、この糸のような道が、二十メートルにわたって続いているのであった。

『先生、気をつけて! わしらは今、死の真っただ中にいます!』と、道案内人が叫んだ。サデクは進みながら、顔を東方に向け、コーランの第一章を、大声で唱え始めた。・・・・

ハレフは、私の後ろで、この祈りに加わった。しかし突然、二人の声が同時にやんだ、突如として起こった銃声とともに、道案内人のサデクが両腕を大きく開いたかと思うと、大きな叫び声をあげた。と見る間に次の瞬間には、彼の身体はずるずると下のほうに沈んでいった。そして塩の地盤の下に消えたかと思うと、その地盤は再び頭上で閉じてしまった」

実はこの少し前に主人公と従者は、人殺しの悪党二人に会い、その悪事を追求していた。しかし確かな証拠が見つからなかったので、その悪党を見逃した。そして彼らは一歩先に、別の案内人とともに、その狭い道を進んでいて、振り返って主人公一行を狙って銃撃したのだ。その際、主人公と従者は、九死に一生を得たのであった。

<私の旅行記の記述>

私は2009年12月、あるパック旅行に参加して、チュニジアを旅行した。その旅は北部の地中海沿岸に面した首都のチュニスを起点にして、バスでこの国の北部から中部にかけて、移動しながら、歴史的遺跡見学を中心にして、狭いながら変化にとんだ地域を見て回るというものであった。この国の南部は、すでに広大なサハラ砂漠の一部になっているため、見学の対象外であった。

チュニジアという国は、面積が日本の約5分の2という小国ながら、その自然は多様性に富んでいる。またその歴史も、紀元前800年ごろのカルタゴ時代に始まって、古代ローマ、ビザンツ、さらに紀元7世紀以降は長いイスラム時代が続いた。そして1881年以降のフランス保護領時代を経て、1956年に独立した。今では人口約一千万人で、95%がアラブ人で、イスラム教が国教となっている。

我々が旅行した2009年は、あの「アラブの春」という運動がおこる直前の時期で、観光に力を入れているこの国の治安はよかった。その後、日本人も巻きこまれたテロ事件が起きたりしているが。

さてチュジジア国内4泊5日の旅は、首都のチュニスを起点としたバス旅行であった。まず東部の地中海沿岸にあるスースというイスラム旧市街を見て、海岸あたりで多くの欧米人が訪れるビーチ地区で泊まった。次の日は西南方向に進み、延々と続くオリーブ畑を横目で見て、内陸部にあるスベイトラで、ビザンツ時代の遺跡を見学した。その後は、アルジェリアとの国境近くの山脈を右手に見ながら、バスは進んだ。この辺りになると、中東地域特有のナツメヤシの林が続いている。

そしていよいよ待望のジェリド塩湖が現れた。先に述べたカール・マイの物語の舞台である。物語では、「塩砂漠」と訳したが、湖が干上がって塩の層になった上に、砂漠から吹いてくる砂で表面が覆われているために、そのように訳したのである。周辺のいくつかの塩湖を含めて、現在、その面積は五千平方メートルである。そしてその南側は、広大無限ともいえるサハラ砂漠の入り口になっているのだ。

ジェリド塩湖内の一本道の途中にある土産物屋

マイの物語に登場し、先ほど紹介した冒険の舞台となっている危険な一本道は、現在では、全長96キロの、舗装された直線道路になっていた。我々一行も、バスでこの道を走った。途中には道路沿いに、数か所、土産物屋兼休憩所があった。一行はその中の一つで下車し、周りを見て回った。

夏には水が干上がって、塩の層と土がまじりあった姿を呈しているという。だが、我々が旅行した12月は雨期なので、水がかなりあるのだそうだ。この日は晴れていたが、休憩時間中、同行の観光客たちは、舗装された道路から湖辺に下りて行った。そして広漠たる塩湖の先を遠望したりしていた。

湖のほとりには、茶色や青色、緑色、バラ色などに変色して、キラキラ光っていた大きな塩の結晶が見えた。それらは一口に『砂漠のバラ』と呼ばれていて、土産物屋で売っていた。私は、記念にその結晶数個とナツメヤシの実を一緒に買った。

長らく知りたかったジェリド塩砂漠の現在の姿を、ともかくこの目で見届けることができて、私としては満足した。

ちなみにナツメヤシの実は、中東一帯では昔から隊商などが旅する時の携帯用の常備食になっているのだ。一日7個食べれば、カロリーの点では十分なのだそうだ。そういえば古代メソポタミアのことを記した文献や読み物の中にも、ナツメヤシはよく登場している。悠久の時の流れの中で、こうしたものは変わっていないのだ、との感慨しきりである。

この休憩の後、バスは東南の方向に走り、次の宿泊地へ向かった。途中、ナツメヤシの樹にたわわにぶら下がった実の塊が、ビニールの袋をかけられて保護されている景色が見られた。11月、12月が収穫の時期なのだそうだ。塩湖の東にあるドゥーズの町のホテルには、日がとっぷり暮れたころ到着した。

ここはもう、サハラ砂漠の入り口に近いそうで、ホテルの中は砂っぽく、洗面台やふろ場の蛇口から出てくる水は塩分が強いので、直接飲むことはできない。夏のシーズンには観光客で混雑するそうだが、12月の今は人が少なく、快適だ。ついでながら、ドゥーズ(Douz)という町の名称は、保護領時代のフランス軍第12(douze)連隊が駐屯していたことから、付けられたのだという。

エジプト~ナイルの船旅~(2018年2月)

<物語の叙述>

第1巻『サハラ砂漠からメッカへ』の第4章「アブラヒム・マムールの手中で」、第5章「素晴らしいめぐり合わせ」及び第6章「ハーレムからの誘拐」の舞台は、ナイル河流域である。その発端部分の記述は、以下のようになっている。(87ページ以下)

「それは、焼けつくような太陽の光がナイル流域の国々を照らし、その酷熱に耐えられなくなった人々が、憩いと冷気を求めて光をさえぎってくれる屋根の下へと逃れる時刻であった。・・・・我々は、トリポリタニアとクファラ・オアシスを通ってエジプトにやってきたのだ。・・・・我々はまず、エジプト人が単に都と呼んでいるカイロの町を訪ね、そこからナイルをさかのぼってケルタシにたどり着き、そこで一軒の家を借りたわけである。」

このエジプトで、ドイツ人の主人公カラ・ベン・ネムジは、医者として近隣の人々の病気を治療していた。その名声を聞きつけた地元の有力者アブラヒム・マムールは使いの者を派遣して、自分の妻の病気を治してほしいと要請した。その使者は主人公に対して、次のように言った。

『わしの主人のご一家あげて心を痛めることが起こりましただ。と申しますのは、主人が心の底から愛されているお方が、死の影に取りつかれているからでごぜえます。どんな名医も、どんなお坊様も、病の進行を抑えることはできませなんだ。その時、死神もその声を聞けば逃げていくといわれる、あなた様の評判が主人の耳元にも届きましただ。そこで私を使いに出して、わが麗しの花のかんばせから、死神を追い出してくれと申すのでごぜえます』・・・・

『お前の主人が住んでいる場所を知らないのだが、ここから遠いのか?』

『わしの主人は河べりに住んでます。ですから舟に乗っていけばいいのです。一時間ぐらいで、向こうに着きまさあ』

『それで、帰りは誰が私を送ってくれる?』

『わっしが』

『そうか。では行こう。外で待っていろ!』

ハミドは下がった。私は立ち上がって、上着をひっかけた。それから、アコニト、硫黄、その他いろいろな薬品や道具の詰まった救急医療箱をつかんだ。そして5分後にはもう、4人の漕ぎ手の漕ぐ小舟に乗っていた。私は小舟の中で考えに沈んだが、ハレフのほうはトルコの司令官パシャのように、ふんぞり返っていた。腰の帯には、カイロで贈り物としてもらった銀の留め金つきのピストルとキラキラ輝く短刀を差し、手にはカバ製の鞭を持っていた。この方はエジプト人に、怖れと尊敬の念を持たせるための不可欠の小道具であった。

むっとする周囲の熱気は愉快なものではなかったが、上流から吹く風がその熱気を和らげてくれた。

舟は、岸辺に茂るさまざまな灌木やヤシの樹、しゅろの樹などが見事に広がった一帯を過ぎていった。また昔の遺跡の数々が姿を見せては、視界から消えていった。そしてやがて川幅が狭くなり、両岸が互いに迫ってきた。両岸の岸壁は、花崗岩でできていることが分かった。流れも速まってきた。この辺りは数キロにわたって、バブ・エル・カラブシャと呼ばれる峡谷となっている。そしてその始まりのところに、四角い壁のような建造物が建っているのが目に入った。

その建造物に近づくと、実はそれが水門であることが分かった。そこから狭い運河が一本通じていたのだ。そしてその運河は一軒の家に通じていた。ハミドは我々を先導して、四角い壁に接近して、その入り口のところで、戸を開けるようサインを送った。」

以上の叙述から、主人公が借りていた住まいから地元の有力者の屋敷まで、途中のナイル河の様子がよくわかる。

そしてこの後、地元の有力者アブラヒム・マムールという男が、実は悪党の親分であることや、病気の妻と称する女が、この男にむりやり妾にされ、いやでいやでたまらずに、体のほうも痩せ衰えていることが判明する。そのため主人公はこの若い女性を、ナイルのほとりにある「ハーレム」から助け出す決心する。そして彼女の救出のために、いろいろな冒険をするのだ。

その間、主人公はこの女の婚約者であるイスタンブール出身の若き商人イスラと知り合い、自分の体験を話して聞かせる。その結果、この男は主人公についてアブラヒム・マムールの屋敷に忍び込んで、ついにその婚約者の女を、「ハーレム」から救出することに成功するのだ。その後の叙述は、次のようになっている。

「彼らは自分たちの舟が置いてある運河のほうへ、いっせいに走り出した。真っ先にそこに駆けつけたアブラヒム・マムールは、小舟が消えてしまっているのを見て、がく然とした。

その間、我々を乗せたボートは静かな水面を滑るように進み、広々としたナイルの流れに出て行った。ハレフとドイツ出身の床屋が舟をこいだ。私はアブラヒムの小舟から盗んでおいたオールをつかんだ。イスラも同様にした。こうして舟は前よりもスピードを上げて進むようになった。・・・・

この夜の冒険はとても時間がかかった。そのため空は次第に赤みを増し、霧のないナイルの川面は、ずっと遠くまで眺め渡すことができた。アブラヒムが召使いたちと一緒に、岸辺に立っているのが見えた。」

この後主人公一行は、知り合いのハッサン船長所有の帆船に乗せてもらって、下流へと移動した。そして次の描写となる。

「もうだいぶ以前から我々は、水面が激しい勢いで泡立ち始め、岸辺に向かって怒涛の勢いで押し寄せていくのに、気が付いた。我々は、ナイル河の船舶航行にとって大変障害となっている激流に近づいていたのである。・・・・ナイルを航行する船の上で指令を発するのは、ヨーロッパの舟の中のように静かにはいかないものである。

南国の人々の熱い血潮が乗組員の体内にもみなぎっているためか、人々は極端なまでに過大な希望を抱いた後に、突然深い破滅と絶望の淵に落ち込んだのである。船乗りたちは互いに争い、叫び、わめき、吠えるかと思うと、ただひたすら祈りをささげる者も中にはいた。」

<私の旅行記の記述>

私は2018年2月、やはりパックツアーに参加して、ナイルの船旅を行った。その旅は「エジプト・ナイル河クルーズ8日間」というものであった。東京からカイロまで14時間の長旅で、そこで乗り換えて、ナイル河中流域のルクソールまで、ローカル航空の飛行機で飛んだ。

カイロ空港に到着してから、はじめて参加者37人が一堂に会した。そしてルクソールに移動してから、バスによる観光ツアーが始まった。ルクソールはすでに気温が高く、2月中旬なのに初夏のような感じで、南国に来たという実感がわいてきた。12月から2月までが、エジプト観光のベストシーズンとのことだ。8月にエジプトの古代遺跡を見て歩いて、あまりの暑さに卒倒した人もいるそうだ。

このルクソール周辺には、世界遺産に指定されているような古代遺跡が数多く集まっている。それらの名前を数え上げていったら、それこそきりがない位である。

ただエジプトといえば誰もが思い描くピラミッドはここにはなく、もっと下流のカイロに近いところにあるのだ。その代り、少しでも古代遺跡に興味を抱いている人ならだれでも知っている、有名な<王家の谷>はこの界隈にある。

このツアーでは、数多くの神殿や王家の谷などを見物して回ったが、ここではそれらについてはいちいち説明しないでおく。観光1日目にカルナック神殿とルクソール神殿を見た後、一行は昼ごろ、ナイルの岸壁に停泊しているクルーズ船に乗り込んだ。その後、この船の上に4泊して、ナイル河を上流のアスワンまで、ゆっくり遡りながら、途中にある遺跡巡りをするわけだ。

ナイル河に浮かぶヨット。背後にアスワンの街並み

ナイルの川幅はかなり広く、水量もたっぷりしている。デッキは広々としていて、半分ぐらいに屋根がついている。夏の強い日差しを防ぐためのものであろう。そして寝椅子やデッキチェアーやテーブルなどが置かれ、人々が集まってお喋りをしたりしている。その中に知り合いの顔を認め、のんびりと午後のひと時を歓談して過ごす。

両岸の景色も刻々と変わり、背の高いナツメヤシの樹木や低い灌木の間に、牛や羊や馬の姿も見える。そして所々に民家やイスラム寺院やその尖塔(ミナレット)も散見する。ナイル河の川幅は、中流域でも広いが、場所によって中州や川中島がある。

マイの物語の中で、先に引用した「この辺りは数キロにわたって、バブ・エル・カラブシャと呼ばれる峡谷となっている」という叙述に出てくる場所は、現在の昭文社の地図には記載されていない。しかし物語の叙述から推測すると、第二次大戦後に建設されたアスワン・ハイダムによってナセル湖となった地域のようだ。この辺りはアブ・シンベル神殿のある地域で、かつては川幅の狭い峡谷があったといわれているのだ。この地域は、巨大ダム建設によって水没してしまったのであろう。

さらに物語の別の個所で描写されている激流については、アスワン・ハイダムが建設された第二次大戦後に先立つ古い時代のヨーロッパの地図に書かれているアスワン上流の瀑布のことだと思われる。その地図には、第一瀑布から第六瀑布(スーダン領にある)まで記されているが、今述べた激流は、たぶん第一瀑布(ダム建設後にはやはりナセル湖によって消滅)だと思われる。

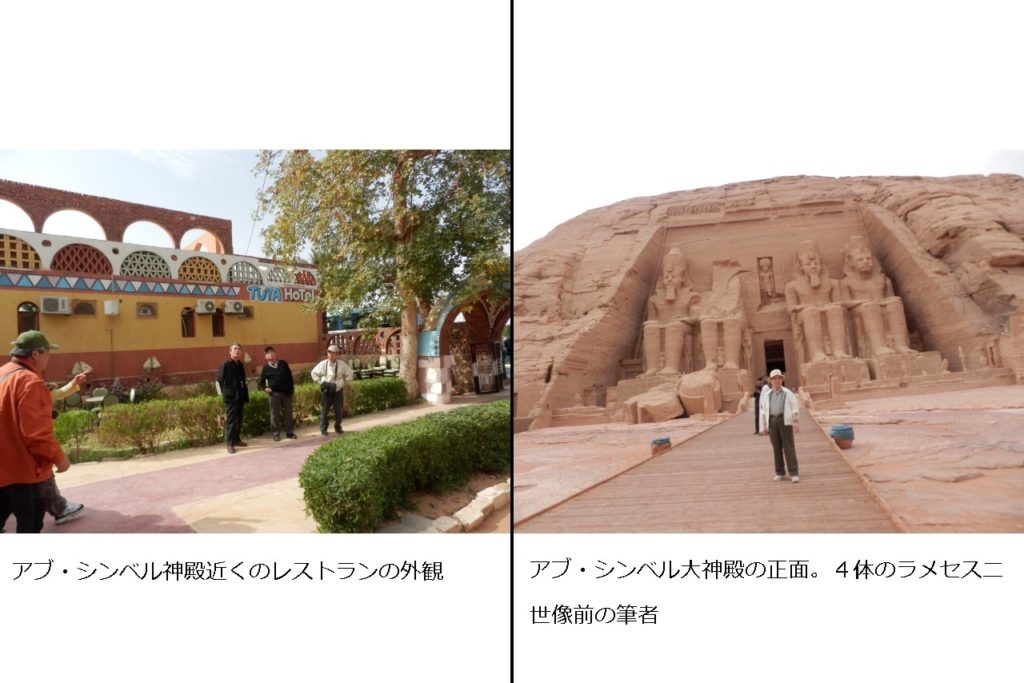

アブ・シンベル神殿の外観

そういうわけで今回の私の旅では、マイの物語に出てくる場所は、残念ながら、見られなかったのだ。とはいえ我々が乗ったクルーズ船は、ナイル上流の大きな町アスワンにも停泊した。そしてそこからバスに乗りかえて、上流第一の観光名所アブ・シンベル神殿まで、片道3時間かけて見学に行った。この神殿は、アスワン・ハイダム建設の際に水没する運命にあったが、ユネスコの国際キャンペーンによって救済され、われわれ後世の人々はその恩恵を受けているわけである。

なお次回のブログ「ドイツの冒険作家カール・マイ(04)、冒険物語の足跡をたどって(2)」では、トルコのイスタンブールとエディルネを取り上げることにする。