大衆的な文学市場

第一章 古典作品の大衆廉価版の成功

<レクラム百科文庫>の発行

先に著作権保護の箇所で述べたように、1837年11月9日以前に死亡していた全ての著作者の作品の保護期間は、出版社との特別な取り決めがない限り、その30年後の1867年11月9日をもって消滅することとされた。そしてドイツの古典主義文学の代表的な作家、つまりゲーテ、シラー、ヘルダー、ヴィーラントなどの作家はみな、1837年以前に死亡していたため、その著作権は1867年に消滅したのである。

ドイツのいくつかの大出版社、そして中規模の出版社も、ひそかにこの時期が来るのを待ち構えて、著作権のない古典作家の作品の廉価版を、大量出版することを計画していた。そうした中規模出版社の一つがアントン・フィリップ・レクラム(1807-1896)の出版社であった。彼は他の出版社と同様に著作権消滅のまさに当日の11月9日に、古典作品の大衆廉価版である<レクラム百科文庫>の発行に踏み切ったのであった。その前夜までに第一期の35点が用意された。その第一巻と第二巻は、それぞれゲーテの『ファウスト』第一部と第二部であった。『ファウスト第一部』は3か月のうちに1万部が売り切れたという。また翌年1868年末までに<レクラム百科文庫>は、120点出版された。

この文庫の特徴は、当時慣習となっていた配本順にシリーズ作品を全部買うというやり方に従わずに、単独で一冊づつ買うことができたことと、一冊わずか20ペニッヒという値段の安さにあった。こうしたことから伝統的な文学書出版社や学者・教養人の側からは、「三文レクラム」などとやゆされたりした。しかしレクラム側では、「知は力なり」というモットーのもとに。だんことして初期の方針を貫きとおした。いっぽう書籍販売者の側からも当初は、この種の三文文庫の販売に対して抵抗がみられたが、全般に売れ行きは好調で、この新企画は大成功であったといえる。

とはいえ各社が一斉に古典廉価版に踏み切った1867年には、当時なお中小出版社の一つであったレクラム社の動きはさして注目を浴びず、数年たってからようやく新聞・雑誌の文芸欄などで取り上げられたのだという。しかしその後脱落していった出版社が多かった中で、<レクラム百科文庫>だけは途絶えることなく発行が続けられ、今日に至っているのである。ちなみに1945年までにレクラム社は世界文学のあらゆる分野の作品7600点を発行し、その総発行部数は2億8千部にも達した。さらに第二次大戦後の発行部数の伸びは目覚ましく、1988年までに実に合わせて、7億7700部にも達しているのだ。

レクラム百科文庫の1991年の広告。

この写真の左上にレクラム出版社創立156年と書かれている。

つまり創立されたのは1835年だった。

古典の廉価版はまさにドイツの出版界における一大事件だったのだ。それまで古典文学の出版を独占的に手掛けてきたコッタ出版社をはじめとしたいくつかの出版社は、大きな損失を受けることになった。二十世紀の大手出版社のひとつローヴォルト社の社長が言うように、「レクラム百科文庫は<文学の民主化>と<書物の非神格化>に向けて最初の重要な一歩を踏み出した」ものなのであった。またドイツ社会民主党党首アウグスト・ベーベルは1908年、レクラム百科文庫の第5000号発刊に際して、「レクラム百科文庫は、すべての文化と進歩の友人から暖かい感謝の念を受けてきた」と祝辞を述べている。

さらに遠く離れた日本にもこの文庫の影響を受けて、昭和2年(1927年)、岩波茂雄が<岩波文庫>を発刊したことは周知の事実であろう。「読書子に寄すー岩波文庫発刊に際してー」という一文の中で岩波は、「吾人は範をかのレクラム文庫にとり、古今東西にわたって文芸・哲学・社会科学・自然科学等種類のいかんを問わず、いやしくも万人の必読すべき真に古典的価値ある書をきわめて簡易なる形式において逐次刊行し、あらゆる人間に須要なる生活向上の資料、生活批判の原理を提供せんと欲する」と書いている。

ここでフィリップ・レクラムが古典の大衆廉価版の発行を思いついた動機について見てみよう。彼は1839年に印刷所を一軒手に入れたが、経営者としてこの印刷所の効率的な運用を考えた。その際彼は印刷所を自分の出版社のためだけに使用することを決心した。そして当時質の良い新作が見当たらなかったため、すでに評価が定まっている古典を大量に出版することを思いついた。その際この考えを技術的に可能にしたのが、当時発明されたばかりの高性能の印刷方法であったステロ版製版であった。これは新たに活字を組む必要がなく、比較的簡単に複製することができたため、経費も大幅に節約することができた。こうして翻刻版を大量出版することが技術的に可能になったため、本の販売価格を大幅に引き下げる見通しが立った。

この見通しのもとにレクラムは1858年、良質の古典としてシェークスピアの作品12巻の版権を獲得した。そして全12巻の全集を、当時としては破格の安値である1・5ターラーで大量に市場に出したのであった。この全集は大当たりをとった。さらに1865年になるとレクラムは、この全集を1巻づつ個別に(1巻を2000部づつ)販売するようになった。シェークスピアの作品を個別に売り出すというこのアイデアこそ、その後の<レクラム百科文庫>の発行の源であったのだ。

私はこの「レクラム百科文庫」にも強い関心を寄せ、研究を進めた。そして『レクラム百科文庫-ドイツ近代文化史の一側面』という著書を、1995年12月に刊行することができた(朝文社)。興味のおありの方は、この著作をお読みいただければ幸いである。

その他の古典廉価版

レクラムと同様に古典作品の著作権消滅を待って、古典作品の発行を行った出版社は沢山いた。大手のブロックハウスをはじめパイネ、プロシャスカ、ヴィニカー、ゲーベル、グローテなど小規模な出版社も加わったが、なかでも注目すべき存在が大手出版社主ヘルマン・マイヤー及びグスタフ・ヘンペルの二人であった。マイヤー社からはゲーテの詩集を皮切りに<ドイツ国民文学文庫>が出版され、ヘンペル社からは<ドイツ古典作家国民文庫>(全部で246巻)が出された。ヘンペルはその際テキストの内容が完璧であることを心掛けた。つまり著者によって最終的に認められた版を用いたのである。そのため出版人であると同時に有名なゲーテ収集家でもあったザロモン・ヒッツェルは、そのゲーテ・カタログに、ヘンペル版のゲーテ作品だけを採録している。こうした文献学的な質の高さを狙ったヘンペルのいき方は、知識と教養の普及を目指したレクラムの考え方とは、おのずから違ったものであったといえる。

いっぽう古典作品の名門出版社コッタ社も、古典の大衆廉価版を出していた。例えば1839年には廉価版のシラー全集を10万部以上売りさばいていたし、「万人向け文庫」という古典の大衆廉価版も刊行していた。また百科事典を手掛けていたマイヤー出版社もレクラムに先駆けて、古典の大衆廉価版を出している。

第二章 貸出文庫

都市型貸本業

19世紀に入るとドイツでは、数多くの経済的、社会的、技術的革新が相次いだが、これらを通じて文盲も著しく減少した。とはいえドイツにおける識字化と読書の普及には、なお地域的、階層的に格差がみられた。つまり南ドイツのカトリック地域や農村地域では遅れ、北ドイツなどの人口が増大しつつあった都市部で進んでいたのだ。しかし書物は当時なお高価な商品であり、本を買って所有できたのは金持ち層に限られていた。そのため有料で本を貸し出す広い意味での貸本業が、18世紀の末頃から生まれてきた。こうした手段によって、当時新たに読書階層にくわわってきた人々も、大きな経済的負担なしに本を読むことができたのである。こうした商業的な貸本業は、一般に<貸出文庫>と呼ばれている。ちなみに18世紀末の1799年には「貸出文庫」という題名の喜劇も登場しているぐらいなのだ。

これは18~19世紀における書籍配給システムとしての都市型商業貸本業という訳であるが、18世紀末から19世紀半ばまでがその黄金時代であった。その所在地は各領邦国家の首都、領主の城館のある都会(城下町)、商業・手工業都市などであったが、社会階層別に様々な形態の貸出文庫が存在していた。上はベルリンのボルステルの読書クラブや、ハノーファーのコルマンの貸本業のように、王侯貴族とも交流があり、もっぱら金持ちの大市民を相手にした高級施設から、下は公にはほとんど把握できない街の片隅のしがない貸本屋に至るまで、様々だったのだ。そうした小さな貸本屋は、製本業者が副業として経営していたり、手工業者や文房具店、床屋のような別種の人々によって運営されていたものもあった。

高級な施設では、保存が非常に良い新しい本が貸し出されていた。そしてシーズンごとの新刊書もあったが、それらはしばしば貸出所のスタンプすら押してなかった。それはより高級な読者の要求に譲歩してのことであった。そしてそうした本が何度も貸し出されて、古くなったり、あるいはあまり読まれなくなったりすると、二流・三流の貸本屋へと流されていったのである。

19世紀後半に活躍したドイツの大衆文学作家カール・マイ(1842-1912)は、子供のころ小遣い銭稼ぎにアルバイトをしていたボーリング場が副業として経営していた貸本所で、本を借りていたという。ここで少年マイは、半分ぼろぼろになった貸本の通俗小説を夜を徹して目を真っ赤にして読みふけったのであった。

貸し出される本の種類で見ると、読者の社会階層にはあまり関係なく、まずは文芸もの、とりわけ小説部門が圧倒的に多かった。19世紀が進行するうちにドイツでは、大市民、商人、手工業者などの間で、こうした分野での趣味嗜好が次第に接近しつつあったのだ、しかもこうした小説をこの時代には、個人が買うという事はなかったわけである。つまり小説の新刊書の買い手は、圧倒的に貸出文庫を利用していたのだ。

ちなみに当時の作家たち、G・フライターク、T・フォンターネ、P・ローゼッガーなどが書いた小説の売り上げは、当時存在していた貸出文庫も購買額にほぼ対応していたという。さらにわざわざ貸出文庫用に書かれた小説も当時は存在していたといわれているが、それもあながち例外的な存在という訳ではなかったようだ。

その多様な形態

いっぽう貸出文庫とは別に、人々が高い金を出して本を買う代わりに、安く利用できた非商業ベースの公共図書館も19世紀の初めに、国民啓蒙運動の一環として作られた。たとえばザクセン王国財務官のプロイスカーや、医者のプレープシュタインの尽力が特筆される。プレープシュタインは1837年に、福祉的性格の「図書協会」を設立したのだ。また産業家のハルコルトのようなパトロンが金を出して作られた企業図書館や教区図書館もあったが、これらは貧しい人々へ有用な知識を伝えることを狙ったものであった。しかしこの種の慈善的性格を持った公共図書館は、当時のドイツでは一般にまだわずかな関心しかひかなかった。そして圧倒的な関心は、これまで述べてきた貸出文庫の方に向けられていたのであった。

またこの種の書籍貸し出しシステムは、18・19世紀のドイツで実によく発達していた。レーゼツィルケル、レーゼ・ビブリオテーク、レーゼ・ゲゼルシャフト、レーゼ・カビネットなど、地域により時期により、様々な名称の組織が存在していた。前述したフィリップ・レクラムは、1829年父親から財産として、ライプツィヒの「リテラーリシェス・ムゼウム」というものを手に入れた。これは直訳すれば「文学博物館」となるが、実は一種の貸出文庫であって、そこにはドイツ語、フランス語、英語、イタリア語による各種文学作品の新刊本が備え付けてあった。同時にこの施設には、「ジュルナリスティクーム」と称する部屋もあって、78種類の新聞・雑誌が置いてあった。

この建物がムゼウム(博物館)と呼ばれたのは、立派な建物の中に書籍や雑誌のほかに、美術品や鉱物標本、物理化学の実験道具などが陳列展示されていたことからくるものである。レクラムが取得したこの施設は、「<読書革命>と文学市場の成立」のところで述べた「高級な読書サロン」の一種だと考えられる。これらは啓蒙主義とフランス革命の思想的産物といえるもので、その雰囲気について作家のトーマス・マンは、レクラム出版社創立百周年記念講演の中で次のように述べている。

「そのいわゆる博物館は、危険でしかも生き生きとしたところで、講演と討論と批評の場所であった。偽りと信心ぶった秩序が支配していた古き良きライプツィヒにあって、反抗的な人々がすべてそこに集まり交流した。そこでは作家や市民がわずかな会費を払って、ドイツや諸外国の新聞を読み、大規模な貸出文庫を利用し、いろいろと思索をめぐらしながら、意地の悪い喜びにふけることもできたのであった」

これを読むとこの種の「読書サロン」は、ウィーン会議後の王政復古期のドイツで、さまざまな進歩的、自由主義的思想を抱いていた人々の交流の場所であったことが分かる。それはともかく18・19世紀のドイツでは、貸本屋が書籍雑誌を賃貸で定期的に配達回収する「読書クラブ」とか「書籍回読会」とか、あるいは新聞・雑誌・書籍の共同購読のための組織である「読書組合」とか「回読クラブ」など、広い意味での「商業的貸出文庫」が花盛りだったのである。しかもこれは都市住民を対象とした都市型の書籍配給システムだったのだ。

第三章 行商人販売による廉価大衆小説

十八世紀末までの書籍行商人

ここでは19世紀の後半に入ってドイツで大変な隆盛を見せた、行商人の販売する廉価大衆小説について考えてみることにしよう。ただその前に18世紀末までの書籍行商人の実態について見ておかねばならない。書籍の行商人については、これまでも述べてきたように、実は15世紀から存在していたものである。書籍商がひとりとして店を出すことができなかった小都市や集落、農村地帯に彼らは現れ、しばしば小間物や宗教画とともに、書物も売り歩いていたのである。書物といっても、相手がほとんど教養のない人々であったから、暦や年鑑、つづり字練習帳などの小冊子であった。それが16世紀前半の宗教改革時代になると、ルターの教説をはじめとするプロテスタントの新思想を印刷した小冊子を、国の隅々に至るまで配布する重要な役割を演じることになった。この書籍行商人は、フランスでも同じように活動していた。16世紀のフランスの行商人は、本を木箱に入れてひもで縛って、背中に背負って運んでいた。

ドイツではとりわけ南部地域で、同様に桶を背負って移動する人々や、それらの桶をロバ、犬、馬などの背中に縛り付けて運ばせる人々が現れた。しかしわずかな収入しかもたらさないこの商売は、当初から評判が良くなかった。また世間からは堅気の職業とはみなされず、「盗品のさばき手」、「海賊版の売り手」あるいは「みだらで、悪魔的な低俗本の販売人」などと呼ばれたりしていた。

ところでドイツでは1770年ごろ、本を読むことのできる人は全人口のわずか15%だったと見積もられている。そのためこの頃になっても、行商人が運んでいたのは、まともな書物というよりはむしろ、宗教的な内容の廉価な絵物語や絵草紙をはじめとして、騎士物語、幽霊話、殺人や死刑執行人の物語を扱った絵本などであった。18世紀末から19世紀初頭になっても事情はそれほど変わらなかったが、いま挙げた絵本のほかに、年鑑、暦、祈りと説教の書、童話、料理の本、夢占いの本などが、行商人によって売りさばかれていたのである。18世紀にはこうしたものの氾濫に対して、啓蒙主義者が眉をひそめていた。印刷物が国の隅々にまで普及していく書籍行商人のシステムそのものには反対しなかった啓蒙主義者も、運ばれた印刷物の内容について異議を唱えたのであった。そうした本能を刺激する娯楽本は、社会の風俗を乱すものであると非難したわけである。

十九世紀における廉価大衆小説の普及

さて19世紀に入ると書籍行商人は、教会や教育関係者あるいは国家当局の監督を受けるようになった。国の検閲官は書籍行商人を疑惑の目で見て、嫌がらせを行ったりしたが、彼らは神出鬼没で得体が知れず、商品を検閲するのも容易ではなかった。それでも怪奇幻想小説や荒唐無稽な冒険小説などは、風俗を乱す反国家的なものとして、厳しく取り締まりを受けた。そして南ドイツの小さな領邦国家では、この商売全体が禁止された。

そのいっぽうで、1800年ごろ以降、国民啓蒙主義的努力つまり義務教育の普及の結果として、読書する大衆が誕生したことは、すでに述べたとおりである。これらの大衆は、教育的なものだけではなくて、娯楽的な内容の書物も欲したのである。そうした要望に応じて、出版社側も大衆的な娯楽小説をどんどん出版するようになった。ところが当時なお地方の小都市や村には、書店がなかった。そこで書籍行商人は、当局の目をかいくぐって、印刷所、出版社、そして読者の間を取り持つ仲介人の役割を果たすようになったのである。読書する人の数が増しただけ、その役割は以前より増えたといえる。と同時に読み物の運搬人は、つねに情報を運搬する機能を持っていた。まだ新聞や雑誌が今日ほど発達していなかったこの時代には、彼らは遠く見知らぬ世界の情報を人々に知らせる使者の役割も担っていたのであった。

読書する労働者の出現

さて時代が下がって1850,60年代になると、読者層はさらに広がって、都市の労働者層も大衆小説の読者の列に加わることになった。同じプロテタリア的社会階層に属する人々の中でも、例えば金持ちの家で働いていた奉公人とか、仕事の少ない冬の時期に都市近郊の農場で働いていた人々は、18世紀末ごろから大衆小説の読者となっていた。しかし大部分の労働者にとって状況が根本的に変わったのは、19世紀の後半の始まりごろなのであった。その原因としては次の三つが考えられる。

① 第一の原因は、産業化の進行と近代官僚制国家体制の成立によってもたらされた初等学校教育の普及と、その結果として生じた読書能力の一般的向上

② 第二の原因は、労働集約的方法によって生じた労働時間の短縮とそれに伴う余暇時間の増大

③ 第三の原因は、資力のない人々に本を手軽に読ませるための出版社側の努力と工夫である

コルポルタージュ・ロマーン

以上述べたもろもろの要因が重なって、19世紀後半のドイツで、行商人が売りさばく廉価大衆小説が大変な隆盛を見せたわけである。それらは一般にフランス語から借りてきた「コルポルタージュ・ロマーン」という言葉で呼ばれていた。このころになると書籍行商人の足は、地方の町や村だけではなくて、大都会の隅々にまで伸びていたのであった。

その際資力のない人々に本を手軽に読ませるための出版社側の一つの工夫として、分冊販売方式というものがあった。これは長編の大衆小説を一冊の本にまとめないで、薄い小冊子の形に分冊にして、ごく短い間隔でどんどん発行して読者の手元に届けるというものであった。つまり現在の日本で見られる週刊誌の連載小説のようなもので、一回分の分量が少ないのでだれでも手軽に読めるという利点があった。しかも人々は毎回話の続きを待ち遠しく思った。そして値段も安くし、割賦払い方式も取られた。この分冊の小冊子を携えて、行商人は家々を訪ね歩いたり、酒場や人々の集まる場所に現れては、それらを売りさばいていたのである。その際ちょっとした景品やプレミアムを伴った巧みな宣伝によって購買予約を取り、知らず知らずのうちに売り上げを伸ばしていた。その景品も次第にエスカレートして、美術品の複製写真、時計、安手の装飾品、金属食器セットといったものから、さらに抽選に当たった人には別荘、小型ピアノ、偽装馬車などが贈られたりした。行商人はまた麗々しく書き立てた宣伝パンフレットも配って、別の本への興味をかき立てることも忘れなかった。

こうした出版社側の巧みな戦術に乗って、工場労働者、手工業従業員、下級役人、ボーイ、女中など、いわゆるプロレタリア階層の人々が、薄手の小冊子を手にして、読みふけったわけである。これら小冊子の一冊の値段は安かったものの、シリーズとしては100回を超すものもあったし、発行部数も多かったので、コルポルタージュ・ロマーンを発行した出版社は、総体として大変な利益をあげたのであった。格式ある伝統的な出版社がほとんど注意を向けなかった、新しい読者層(労働者)を含めた大衆的な文学市場が、このようにして19世紀後半のドイツで繁栄を謳歌したわけである。

カール・マイとコルポルタージュ・ロマーン

コルポルタージュ・ロマーンの実態をもう少しく詳しく見るために、ここで先に名前を挙げた大衆小説作家カール・マイ(1842-1912)が、その作家活動の初期にこの種の小説をたくさん書いた時の事情を、その一例として紹介することにしよう。ただしカール・マイはこの方法によって名前を売ってからは、これとは手を切り、広く一般国民を対象とした質の高い冒険小説をどんどん書き進め、ことに晩年には難解で神秘的な内容の作品にも取り組んだことを、初めにお断りしておきたい。

さてカール・マイはその初期にコルポルタージュ・ロマーンの出版社であったミュンヒマイアー社と知り合った。同社は1862年にドレスデンに設立されていたが、1882~1887年のあいだに、マイはペンネームで5編の小説をこのミュンヒマイアー社から出版した。その中の4編はそれぞれ100冊を超す分冊から成り立っていた。それら5編を合計すると実に1万250頁にもなる。これは単純に計算して、1編が2000頁ほどの長編である(一回の分冊は20頁)。なかでも巨大な作品『野ばら』は、世紀末までに合計して50万部が売れた。一般にドイツで1860~1903年の間に、年間500編のコルポルタージュ・ロマーンが出回ったといわれているが、それらの多くは匿名かペンネームで書かれていた。たいていは一冊16~24頁で、それを50回から150回に分けて販売した(値段は一冊20ペニッヒ)。

出版社はその出版を厳密に需要に応じて行い、小説の中身を短縮したり、エピソードを適当に削ったりしたため、内容を著しく損なう場合もあった。そしてそれが作家に相談なく勝手に出版社側の手で行われることもあったという。何しろ作家は出版社側からせかされて、ベルトコンベヤー風に次から次へと書き進めたので、ゆっくり推敲する暇もなかったという。そのことはカール・マイが晩年に書いた自叙伝で明らかにされている。

カール・マイ(書斎風景)

ところで私はこのカール・マイに特別の関係を持っている。その伝記『知られざるドイツの作家カール・マイ』(朝文社、2011年10月17日第一刷発行)も書いているし、彼の主要作品を翻訳したシリーズ作品『カール・マイ冒険物語。オスマン帝国を行く』全一二巻(朝文社)も刊行している。これは第1巻『サハラ砂漠からメッカへ』(2013年12月初刷り発行)から第12巻『アドリア海へ』(2017年4月初刷り発行)までである。これらはこのブログの私の自己紹介欄に載せてあるので、お読みいただければ幸いである。

私は1970年代前半に西ドイツの放送局に勤めていたが、その時初めてカール・マイの存在を知った。なにしろ当時の西ドイツの新聞雑誌やテレビ、ラジオで、やたらとこの作家のことが取り上げられていたからだ。それらを通じて日本では知られていないこの作家のことに興味を抱くようになり、勤め先のケルン市の書店へ行って、その全集74巻を買い込んだのだ。そして主な作品を夢中になって読んでいった。その結果、これを日本語に翻訳して刊行したいと思うようになった。そのため南ドイツのバンベルクにあったカール・マイ出版社まで出かけて行って、社長のシュミット氏に会って、その旨伝えた。その後帰国してから、さっそく翻訳をはじめ、刊行してくれそうな出版社を捜した。幸い東京のエンデルレ書店が引き受けてくれて『カール・マイ冒険物語1~砂漠への挑戦~』(エンデルレ書店、1997年10月)から『カール・マイ冒険物語4~秘境クルディスタン~』(エンデルレ書店、1981年6月)まで全4巻が刊行された。そしてかなりの歳月を置いて、前述の朝文社から全12巻のシリーズを刊行することができた次第である。

十九世紀末の「俗悪文学」取り締まり

このように大衆向けのコルポルタージュ・ロマーンは、内容的には問題をはらみながらも、経営的には大成功を収めていったわけである。しかし19世紀も末になると、これに対する反動の動きが現れた。皇帝ヴィルヘルム二世が直接統治を始めた1890年代に始まり、第一次大戦の勃発(1914年)ごろまで続く「俗悪文学の取り締まり」が、それであった。同皇帝は就任早々、『売春婦のひも』に関する訴訟事件と関連して、風俗を乱す不道徳な書物の普及販売に対して刑罰の強化を要求した。しかしこの頃になるとこの「俗悪文学」とさげすまれた出版産業に、出版社、行商人、作家、印刷所、製紙工場など多くの人々の生活がかかわるようになっていた。そのため取り締まりといっても、そう簡単にできるものではなかった。

とはいえ俗悪文学に関する議論は世紀転換期を越えて、さらに続けられた。1905年にハンブルクの教師ヴォルガストは『われらの青少年文学のみじめな状況』という一文を発表したし、1909年図書館司書のシュルツェは『俗悪文学、その本質、その影響、それとの闘い』というものを公表した。その他文筆家やジャーナリストで、この俗悪文学攻撃に加わった人も少なくなかった。しかし反俗悪文学キャンペーンの経済的側面に目を向けてみると、それはまじめな古い出版社と新興の通俗文学出版社との間の偽装された闘争、つまり販売市場を巡る両者の間の争いといった意味合いがあったことにも注目しておく必要があろう。

実は「俗悪」という言葉は極めてあいまいな概念なのであった。いわゆる「俗悪文学」の反対者たちは、この概念を帝政時代の排外的で軍国主義的な書物には、けっしてあてはめないのであった。そしてこれら「俗悪文学と闘う闘志たち」の多くは、1914年に第一次大戦が勃発したとき、積極的な戦争支持者となったのである。

体制側から「俗悪」との烙印を押されたコルポルタージュ・ロマーンは、社会の広範な底辺を形成する人々、つまり庶民に向けて書かれた娯楽小説ではあったが、同時にそれは現状に飽き足らず、何かを求める体制批判的な性格をもひめていたのであった。こうした意味合いから読めば、次に引用する哲学者エルンスト・ブロッホの言葉もよく理解できるであろう。「コルポルタージュは常に夢見ているが、それは結局革命とその背後にある栄光を夢見ているのだ。コルポルタージュ・ロマーンは、キッチュ・リテラトゥーア(まがいもの文学)とは反対に、つねに反抗的な昼の夢の性格をそなえており、数多くの願望充足のファンタジーをもたらしている。それゆえに官憲は、無意識のうちに、その報復措置をそれらの先導的な内容にも向けたのであろう」(「この時代の遺産」、1962年。177頁)

第四章 教養娯楽雑誌

1850年以前

19世紀に入って広くドイツの一般庶民の間に普及したものに、広い意味での雑誌があった。18世紀の啓蒙主義の時代に<道徳週刊誌>なるものが普及したことはすでに述べたが、一般にドイツの雑誌文化が飛躍的な発展を示したのは、1848/49年の革命以後のことであった。それ以前の王政復古期には、言論出版活動に対して取り締まりが厳しかったため、出版物の内容も政治的なものから離れて、娯楽及び科学的な啓蒙を目指したものへと傾いていた。

例えば1833年にライプツィヒで、週刊の「ペニヒ雑誌」が創刊されたが、これは自然科学、技術などポピュラーサイエンス的記事と娯楽的記事そして宗教的な素材を織り交ぜた内容のものであった。厚さはわずか8頁で、言葉と絵を巧みに織り込んで誰でも理解できるようになっていた。そのためか創刊時ですでに発行部数は3万5千部だったが、やがて10万部にまで増加し、そのうち予約購読者は6万人を数えた。

そのいっぽうで政治的な内容の雑誌の方は、体制側からいろいろと抑圧を受けた。王政復古期の1846年に、エルンスト・カイルという出版者が月刊誌『灯台』を創刊した。しかしその政治的な内容のために、この雑誌はたえず検閲や警察の捜査を受けた。そのため彼は出版社の場所を、ハレ、マグデブルク、デッサウ、ブレーメン、ブラウンシュヴァイク、ライプツィヒといった具合に転々と移さざるを得なかったと言う。やがて1848年3月に革命がおこり、報道の自由がもたらされるに及び、一時的に政党的、宣伝的刊行物が隆盛を迎えたが、まもなく革命が失敗すると、「報道の自由」は短い間奏曲に過ぎないものとなった。

1850年以後の教養娯楽雑誌の隆盛

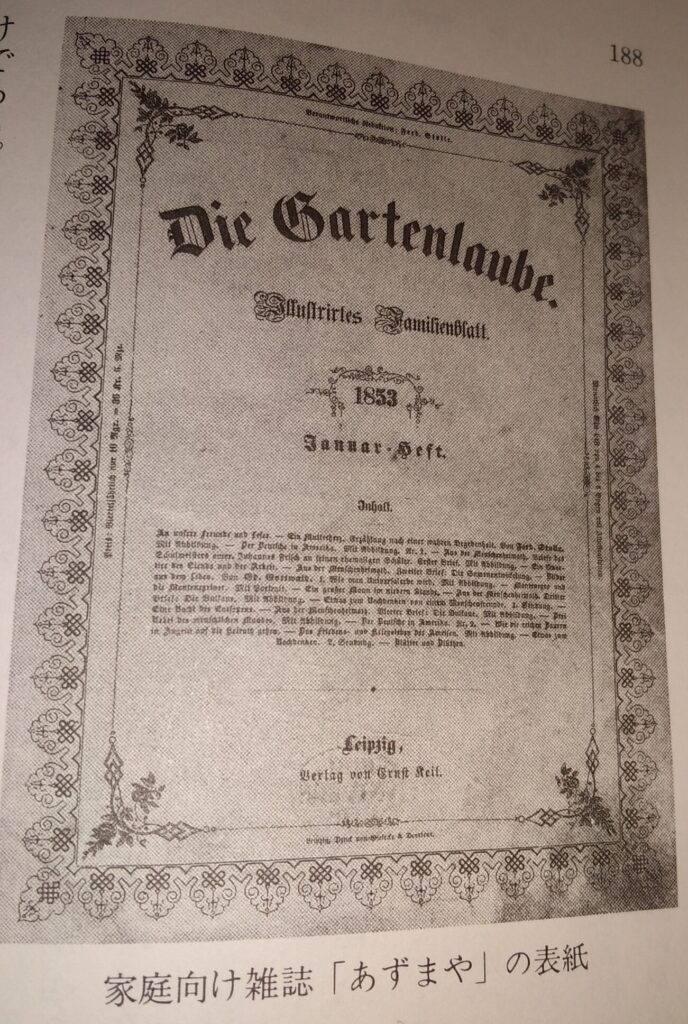

1850年以降になると、鉄道などの交通手段が発達して出版物の輸送が楽になった。そして法的な規制が以前に比べて弛む中で、数多くのポピュラーな教養娯楽雑誌がどっと市場に出回るようになった。それらの中の多くは、一般市民の家庭向けの非政治的な内容のものであった。なかでももっとも有名であったのが『あずまや』であった。この雑誌は先のエルンスト・カイルが1853年に創刊し、以後1943年まで続いた。いっぽう同じカイルが発行していた政治的な雑誌『灯台』は、革命後の反動的風潮の中で、1851年に発行停止処分を受けた。しかし彼は検閲に反対し、報道の自由や立憲体制を求める闘いを決してあきらめなかった。そしてF・シュトレから『村の床屋』という絵入り雑誌を引き継いで、発行を続けた。この雑誌はその題名とは裏腹に政治的な主張が盛り込まれていたのだ。それはともかくこの雑誌は2万部の発行部数を得て、まずまずだった。そのいっぽう先の『灯台』の件で訴訟が行われ、カイルは9か月の拘留を受けることになった。

拘留期間が終わって出てきたとき、カイルはそれまでの急進的な考え方を改めて、まずは均質で道徳的な社会の建設を目指すようになった。こうしてカイルは『村の床屋』をやめて、『あずまや』の発行へと方向転換したわけである。この雑誌の題名は、革命の嵐の後、うるさい争いごとは避けて、静かに自分の家にある『あずまや』に引きこもって過ごしたいという市民の願望に沿うものであった。ともかくこの雑誌はよく読まれ、1870年代にはその発行部数は一時、週刊40万部にも達した。その読者層は広く分布していたが、企業経営者や商人が全体の20%を占めていた。

家庭向け雑誌『あずまや』の表紙

科学と小説

これら家庭向けの教養娯楽雑誌は毎週発行され、原則として男女の別なくあらゆる階層の人々に向けられていた。そしてそこにはあらゆる科学分野の新しい話題、連載小説、なぞなぞ、読者の便り、イラスト、写真などが盛り込まれていた。そこに現れたポピュラーサイエンスの記事は、誰にでも理解できるものであった。こうして19世紀のこの種の雑誌は、自然科学的、技術的解説に対する一般読者の願望を満たす教科書の役割をも果たそうとしていたのである。

いっぽうそこに掲載された連載小説は、宣伝価値のある有名な作家たちに、出版社が特に依頼して書いてもらったものであった。その際これらの作家にとって、この種の家庭向け雑誌にオリジナル作品を掲載することは、その作家の評判を傷つけることにはならなかった。しかも作家はそこから経済的恩恵も得ていたわけである。T・フォンターネ、T・シュトルム、シュピールハーゲン、P・ラーベそしてK・マイなど当時の人気作家たちも、まずはこうした方法でその作品を発表していたのだ。

多種多様な雑誌

これら家庭向け雑誌の大きな部分を占めていたのが、キリスト教系の雑誌であった。例えば1858年創刊の『海山を越えて』とか、1864年創刊の『わが家』などがその代表といえる。いっぽうフランスのレビューのスタイルで1856年から『ヴェスターマンス・モナーツヘフト』が発刊されるようになったが、これには哲学者のディルタイも協力していた。広範な文化雑誌として百科全書的な目標を追求したこの月刊誌は、そのやや高踏的な性格のために、発行部数は1万2千部にとどまった。とはいえ忠実な固定読者をつかんでいたためか、ごく最近の1985年までこの雑誌は発行が続けられていたのである。ちなみに私も1970年代半ばの西ドイツ滞在中、この雑誌の存在を知り、その終わりまで定期購読していたのだ。その内容に満足していただけに、その廃刊は残念なことであった。

いっぽう諷刺的な内容を特徴としていた『フリーゲンデ・ブレッター』(1845-1944)は毎週発行されていた。この週刊誌はその素晴らしい木口(こぐち)木版画で知られていたが、しばしばそれは文章を凌駕したりしていた。この雑誌への寄稿者としては、みずから絵をかき文章を書いたヴィルヘルム・ブッシュや冒険小説家のF・ゲルステッカーなどがいた。また1848年にベルリンで創刊された『クラデラダッチュ』は、諷刺的でリベラルな内容に重点が置かれていた。後の『ジンプリシムス』(1896-1944)と同様に、これは皇帝ヴィルヘルム二世が支配していた1890年代から第一次大戦時(1914-18)までの体制に対する数多くのカリカチュアや、偽装した社会批判によって成り立っていた。これらの雑誌は先のコルポルタージュ・ロマーンと同じように、はじめは行商人によって配られていたが、のちには郵便によって配達されるようになった。

また市民階層の子弟に向けられた数多くの青少年向け雑誌も存在した。そうした中に1886年創刊の青少年向け絵入り雑誌『よき仲間』があった。この雑誌に、前述した大衆作家のカール・マイは、全部で8編の青少年向け作品を発表している。これらは、先のコルポルタージュ・ロマーンとは違って、じっくり時間をかけ力を入れて書かれた作品であった。いっぽう宗教的色彩のある雑誌には、このころにはもう読者もあまり見向きをしなくなっていたが、週刊のカトリック系雑誌『ドイツ人の家宝』だけは例外だった。この雑誌にもマイは数多くの作品を寄稿している。

ところでドイツでは昔から暦の形をとって、そこにいろいろな宗教的・実用的情報や娯楽読み物を織り込んだ出版物が、とりわけ地方の村や町に出回っていた。その一つに人々の広範なマリア信仰をその基本に置いていた「マリア・カレンダー」というものがあった。これが19世紀後半になってもなお勢いを保っていたのだ。18世紀の啓蒙主義者たちは、これら伝統的な国民カレンダーの内容を徐々に改善していくことに成功した。その結果暦のほかにいろいろと付録が付くようになっていった。それらは読者の要望に応じて、医薬の処方箋、農業上の助言、歌謡、逸話、そして冒険物語などであった。マリア・カレンダーは19世紀後半には数種類発行されていた。なかでも南ドイツのレーゲンスブルクのカトリック系出版社プステット社から1866年に創刊された『レーゲンスブルガー・マリーエンカレンダー』は、急速に発行を伸ばして40万部にも達している。

しかし全体の流れから見ると、19世紀後半に隆盛を極めた家庭向けの教養娯楽雑誌も、1900年ごろになると勢いがかなり衰え、代わって絵入り雑誌や新聞の文芸欄などが人気を呼ぶようになった。とはいえ雑誌そのものの発行は20世紀に入ってからも相変わらず盛んで、1880-1918年の間に,新刊の雑誌が洪水のように市場に流れ出ていたのである。