オランダ出版業の発展ほか

<オランダにおける出版業のはじまり>

16世紀の後半、現在のオランダ・ベルギーを中心としたネーデルラント地方を支配していたのが、スペイン・ハプスブルク家であった。その圧政に抵抗した北部7州の新教徒は1568年に独立戦争を開始し、1581年に独立を宣言。そして1609年の休戦条約で事実上独立を達成してスペイン=ハプスブルク家の支配を脱した。それに先立ち、比較的カトリック教徒が多かった南部10州(現在のベルギーに相当)はこの戦争から脱落し、その後もスペインの支配を受け続けた。

独立戦争の中心となって戦ったのが、北部7州の中で最も有力なホラント州であった。ちなみに戦国時代末期に日本にやってきたのが、この「ホラント州」の人々だったのだ。そのため当時の日本人はその人々を「オランダ人」と呼びならわし、ネーデルラントではなくて、オランダという呼び名が、日本では定着したわけである。ちなみに「ネーデルラント」というのは低地を意味している。

さて、スペインの支配を脱した北ネーデルラントつまりオランダでは、政治、経済、社会、文化なと、すべての面で、新興国家の勢いがみられた。印刷・出版業もその例にもれず、印刷工房の数が増え、ホラント州がプロテスタント系出版業の中心地となった。 とりわけオランダ独立運動の指導者オラニエ公ウィレムが1575年に大学の設立を奨励したり、エルゼヴィール家が開業したりしたライデンにおいて、印刷・出版業がまず起こったのであった。

<エルゼヴィール家の開業>

エルゼヴィール家の開祖ルイス・エルゼヴィール(1542-1617)は、前にも述べたカトリック・ルネサンス時代の代表的な出版業者プランタンの印刷所に勤め、プランタン社の経営術を身に着けた人物であった。

生まれて間もないライデン大学では、神学と並んで文献学が君臨していた。そうした状況を反映して、エルゼヴィール家では、やがてヨーロッパのすべての教養人が探し求めていたギリシア・ローマの古典作家の書物を数多く出版するようになった。当時、同家は出版業、製本業、書籍販売業に従事していた。同家の最初の出版物は1583年に刊行されたが、本格的な出版部門の展開は1592年以降のことであった。創業者のルイスはまた、印刷されたカタログをもとにしてオークションを催したりした。

ルイスが亡くなった1617年、彼の事業所は二人の息子マッティースとボナヴェントゥラによって引き継がれた。そして1625年にマッティースは息子のアブラハムに、自分の株を売り渡した。またこの年にはルイスの孫のイサクが所有していた印刷所が吸収合併された。ボナヴェントゥラとアブラハムによる経営は1652年まで続いたが、この期間がエルゼヴィール家の黄金時代であったといえる。

同家の印刷物は一般に「エルゼヴィリアーナ」と呼ばれていたが、なかでも学生向けの小型本シリーズは大成功を収めた。そのほか『共和国』のシリーズや、コルネイユなどのフランス文学の出版を通じて、エルゼヴィール家の出版物は、ヨーロッパ中に知れ渡った。

エルゼヴィール家の出版物の表紙。ラテン語の書物。印刷社標章が付いている。(1662年)

こうしてライデンのエルゼヴィール家本店は、ライデン大学の公設印刷所に指定されたのであった(1620-1712)。この間、支店がオランダ国内のハーグ(1590-1665)及びアムステルダム(1638-81)に設立され、17世紀の後半にユトレヒト(1667-75)にも設けられた。そしてさらに国外の主要都市フランクフルト、ヴェネツィア、パリ、ロンドンに、その代理店が開設された。

これらの数多くの支店、代理店の中で、ライデン本店に次いで重要な地位を占めていたのが、アムステルダム店であった。ここではデカルト、コメニウス、ホッブズなど、同時代の代表的な思想家の著作を刊行したり、ギリシア・ローマの古典作品などを出版することによって、名声を得ていた。

いうまでもなくデカルト(1596-1650)の名前は、皆さんもよくご存知かと思われるが、「われ思う、ゆえにわれあり」は有名な『方法序説』の中の一節で、合理主義哲学の出発点となった、といわれている。私も若い時に『方法序説』は読んでみたが、正直言ってよくわからなかった。それはともかく、デカルトは、その研究活動の大部分をオランダで行っていたのだ。当時のフランスはこの思想家にとって束縛の多い住みにくい国だったようだ。これを裏返して言えば、当時のオランダは世界に向かって開かれた自由な国だった、という事であろう。

それからホッブズ(1588-1679)はイギリスの哲学者・社会思想家で、経験論や唯物論を説いた人だ。その名前は、日本の人文・社会学者の間では、よく知られている。もう一人のコメニウス(1592-1670)は、教育学者として日本でも、その名前だけは知られている人物だ。しかしどんな人物であるのかという点については、専門家以外には広がりがない、というのが実情であろう。今回調べてみると、当時のボヘミア王国(現在のチェコ)出身で、民衆の間に大きな勢力を持っていたボヘミア兄弟団の僧侶・長老という人物である。三十年戦争(1618-48)の渦中に、ハプスブルク家の圧迫を受けて、兄弟団の人々とともに国外に追放された。その後生涯をポーランドその他の地域で送り、祖国の解放を最大の念願として、国際的な平和運動を策した。そしてそのためには学校教育が重要との認識のもとに、学校教育の体系づくりに生涯をささげた人物だと言う。

コメニウスは、その際、あらゆる思想と学問とを調和的に統一した<パンソフィア>を学ぶべきとした。そして一般向けに易しく解説した絵入り教科書『世界図絵』が刊行され、これはそのご世界各地に普及したといわれる。

ライデンのエルゼヴィール本店の印刷物(『共和国』シリーズ)の表紙(1632年)

ライデンの本店は1652年以降、アブラハムの息子ダニエルによって、ついで1655年以降はボナベントゥラの息子ヤンによって引き継がれた。しかしこの時代にはもはや黄金時代の輝きは見られなくなった。ヤンはその事業の再編を行なったが、その結果書籍販売部門は売り渡され、印刷部門だけが残った。そしてその印刷所は、ヤンの息子アブラハム二世によって1712年まで営まれたのであった。

いっぽう17世紀の中ごろ、同家の活字父型彫刻師として活躍したのがクリストフェル・ヴァン・ダイク(1601-69)であった。彼は1647年ごろからアムステルダムに活字鋳造所を設立して、本格的な活動を開始した。このヴァン・ダイクは、質の高い活字父型を彫ることのできた彫刻師として、オランダが初めて自国に持つことのできた人物であった。このあとも優れた活字父型彫刻師として、アントン・ジャンソンやニコラス・キシュなどが続くが、オランダ活字はやがて海を渡って、イギリスの活字に大きな影響を与えていくことになるのだ。

<地図出版社ブロウ家>

ウィレム・ヤンスゾーン・ブロウの肖像画

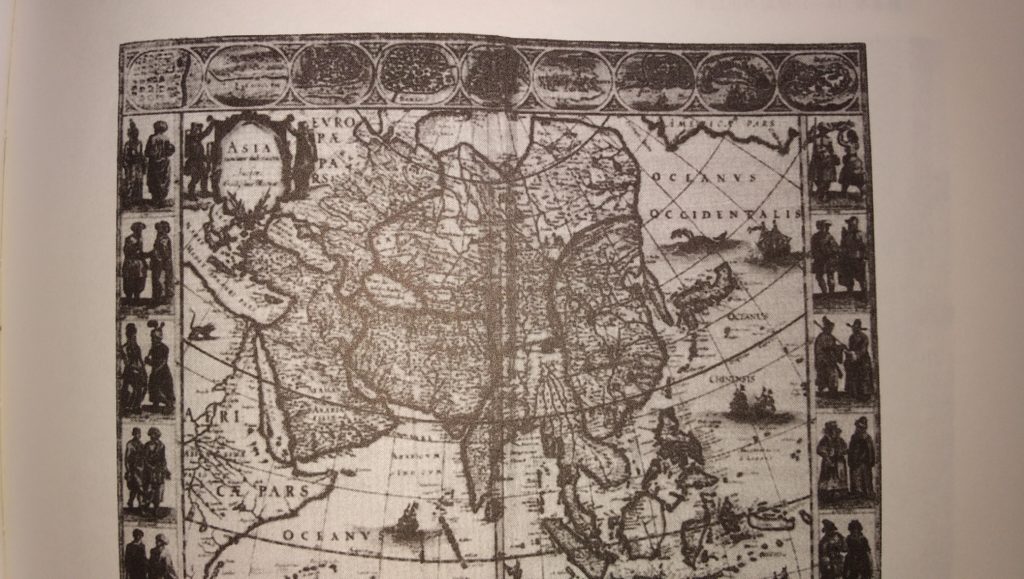

いっぽうアムステルダムでは、ウィレム・ヤンスゾーン・ブロウが、地図帳と大型地図を専門とする強大な印刷工房を開設した。大航海時代の海洋国家オランダに、いかにもふさわしい部門の印刷所であった。

ブロウ社から出版された地図帳の一部。アジアと日本も描かれている(アムステ ルダム 1650年)

この人物は出版業に乗り出す前に、天文学者のティコ・ブラーエの協力のもとに、様々な天文機械を作っていた。がんらい技術者であったブロウはやがて印刷機の製作にも手を染め、印刷機を頑丈にするための工夫をして、その大幅な改良に成功した。この「オランダ式」印刷機は、次第にネーデルラント全体に広がり、その性能の良さはたちまち評判になったという。そしてこの印刷機は、イギリスにまで普及していったのである。

こうして優れた性能の印刷機を備えることができたブロウ印刷工房は、ドイツのコーベルガー家、フランドル地方のプランタン家、パリ王立印刷所などと並ぶ、ヨーロッパ有数の規模を誇る印刷所となったのである。しかも16世紀後半から17世紀にかけて世界の海へと乗り出していったオランダの印刷・出版業者として、最もふさわしい、地図の製作・出版の分野で、ブロウ家は計り知れないほど大きな仕事を成し遂げたのであった。

<オランダ出版業発展の一般的状況>

ここではオランダ人の『黄金の世紀』である17世紀に栄えた出版業の、一般的な発展状況についてみていくことにしよう。

自由を愛し、技芸と精神の所産を尊重するこの国の商人にとって、書物の出版と取引ほど、ぴったりしたものはなかったのだ。小国ながらその地理的な位置の良さから、オランダの芸術家や文化人、科学者たちは、周辺の国々の知識人、教養人と絶えず交流を重ねていた。多かれ少なかれ、お互いに無視しあっていたイギリス、フランス、ドイツ三国の知識人たちとも、それぞれ関係があったことから、やがてオランダ人は彼らの間の仲介者として働くようになった。当時オランダで無数の新聞が出されていたことも、こうした動きと関係があったのだ。

ゲ・ド・バルザック、テオフィール・ド・ヴィヨンそして前述したデカルトのように、オランダに来て仕事をするフランス人も少なくなかった。オラニエ公マウリッツ・ファン・ナッソウの宮廷では、フランス語が話され、ハーグの書店にはフランス書が大量におかれていた。

しかも国民の大半が新教徒であるカルヴァン派に属していたこの国には、迫害があるたびにカトリック国フランスから、同じカルヴァン派の信者が逃れてきた。特にルイ14世の時代に、それまで新教徒にも旧教徒とほぼ同じ権利を与えていた「ナントの勅令」が廃止された(1685年)。このときもカルヴァン派信者が大量に亡命したわけである。そしてデポルト、ユグタンといったフランス出身の大出版者は、オランダでフランス人作家と再会したのであった。こうして17世紀末からアムステルダムは、パリに次いでフランス語書籍の第二の中心地になっていったのである。

いっぽうロッテルダムのレールス家のようなオランダの大書籍商は、パリで出版されたフランスの最良の作家の作品を海賊版にした。そしてその見事に組織された取引網を利用して、西はロンドンから東はベルリンに至るヨーロッパ全土に売りさばいていたのであった。

この時代には著作権や版権というものがまだなかったので、どの国でもこうした海賊版は、大手をふるって通用していたわけである。この商売は18世紀になってフランス語が国際語になるにつれて、ますます発展した。そしてオランダの書籍商は、フランドルやスイスの出版業者とともに、当時のフランスのいわば反体制派ともいうべき「百科全書派」の最良の支援者になったのである。

<17世紀半ば以降のヨーロッパは、出版不況の時代に>

1640年から1660年にかけて、オランダを除いたヨーロッパの出版業界には、全体として大きな変化が訪れていた。それは一つにはカトリック・ルネサンスの偉大な時代の幕が下りたことによる。宗教書専門の富裕な出版業者は、以前のように容易には出版物を、さばけなくなった。そして教父の著作のような記念碑的な書物の売れ行きが、落ち込んだ。また宗教戦争の間に略奪にあった修道院に向けて復元された書物も、今や一通りそろってしまった。

その一方フランスでは、国家の栄光を称えるのと同時に、国家によってカトリック教を広めるための手段として、文芸を発展させるという措置が取られた。それはつまりルイ13世治下の1640年に、枢機卿リシュリューによって、パリのルーヴル宮殿内に、王立印刷局が設立されたことを指すのだ。

その反面、このころラテン語を知らない読者や女性の読者向けの世俗文学や通俗書が、フランス、スペイン、イギリスで流行し、やがてオランダでも同じことが起きた。またそれまでラテン語での出版が主流だった学術書が、各国語で印刷され始めた。そして最初の新聞も誕生している。ただこれらの動きは、出版業者にとっては、大規模な利益にはつながらなかったのだ。

こうして書籍市場が細分化の方向に向かう中で、出版業界の経営危機が広まったのである。たとえばかつてカトリック・ルネサンスの時代に大いに栄えたアントウェルペンの出版業が日ごとに衰えを増し、大出版者プランタンの後継者モレトゥスは、いつでも必ず売れる教会典礼用の書物だけを印刷し、販売していた。

またドイツのケルン、フランスのルーアンやリヨンの書籍商にとっては、生き延びるための手段として、もはや海賊版の出版しか残されていなかったのだ。そしてリヨンでは完全な集中化現象が起こった。つまりアニソン社がこの町で唯一の大出版業者となって、パリの同業者に仮借ない競争を挑んでいたわけである。

老舗の出版都市ヴェネツィアの出版業も衰え始めた。ドイツでも三十年戦争(1618-48)の影響で、1620年ころをピークに、出版業も低迷期に入った。フランクフルト書籍見本市での書物取扱量は、前にも述べたとおり、とりわけこの戦争の後半の時期(1631-45)に落ち込んでいる。戦争終了後はいくぶん活気を取り直したが、外国人にとってもドイツ人にとっても、この書籍市はもはや出会いの場ではなくなっていた。

フランスでは、1650年ころから数十年に及ぶ激しい商戦が始まった。そしてパリで印刷されて多少とも当たった書物の海賊版を系統的に作り、邪魔な相手を倒産に追い込む業者も出てきた。その犠牲者となったのが、例えばアントワーヌ・ベルチエだった。この人物はかつてリヨンに見切りをつけてパリで開業し、スペインの書籍商と活発に取引をしていたのだが、この時破産に追い込まれたのである。

そのほか狙われた書籍業者の中には、パリの最大手のクールベ、クラモワジー、デブレなどがいた。フランスではそれまで二百年間にわたって、印刷工房がどんどん増え続けてきただけに、この出版不況を乗り切るのは難しかった。どんな村にも印刷工房の一つくらいはあったのだが、その親方といえば、このころ公式文書、つづり字練習帳、初等教科書から、しばしば誹謗文書まで印刷して生き延びていたのであった。

パリでは1644年には印刷工房の数は75あった。そして印刷機は181台備え付けてあった。ところがこの出版不況の時代には、その半分は、断続的にしか動いていなかったのだ。こうした事態を打開するために、フランス当局は1666年にいくつかの印刷工房を閉鎖させた。そして新しい親方の任命と工房の新設を禁止した。それ以降も印刷工房の数は、1789年のフランス大革命まで、厳しく制限されたのである。

<この時代のドイツの書籍取引>

この時代にヨーロッパ各地で行われていた書籍取引のやり方は、「書物の交換と為替手形の利用」であった。この方式はドイツでは17世紀の初めから18世紀中ごろまで、用いられていた。この時代には宗教上の新旧両勢力の対立が激化する中で、ドイツが無数の領邦国家に分立する傾向が強まったことと、この取引方法の発展との間に密接な関係がみられた。

これらの領邦国家では、フランスに倣って、経済史で言う重商主義の一種「カメラリズム」が採用されていた。その経済政策によれば、金(きん)はできるだけ国内にとどめ置くべきだとされていた。そして外国製品に対して金を支出することが、極力抑えられていた。またそうした領邦国家では、ちょうど日本の江戸時代の藩札のように、自分の領内でしか通用しない通貨を発行していた。

そのために領邦国家の枠を越えた取り引きでの為替決済は、きわめて複雑だったと想像される。このために領邦の枠を越えた書籍卸売り業者間の取引には、直接現金を用いないで、書物や印刷物を交換し合う方法が、便利だったわけである。とはいえ、すべての場合に書物と書物の交換だけで済んだいたわけではなかった。当然差し引き勘定が生じたが、これはかなり長い期間をおいて、為替決済という形で処理された。

この交換取引の大きな利点は、経営資本に対する投資が、比較的少なくて済んだ点にもあった。そして「この時代のドイツの書籍取引は、いわばただ一つの巨大な協同組合的出版社とその支店網によって、運営されていた」とも言われるぐらいなのである。

そうした組織の中で、互いによく知り合った同業者仲間は、円滑な書籍取引ができたのである。そして当時のドイツは、一つの国家にまとまっていなかったが、ドイツ文化圏ないしはその影響が及んでいた地域は、今日のドイツの領域よりはるかに広かったのである。現在の国家で言えば、オーストリア、スイス、ハンガリー、チェコ、ポーランド、バルト三国から北欧に及んでいたことを忘れてはならない。

そのために当時はただこの方法を通じて、ドイツ文化圏内の全ての書物が滑らかに循環していた。そして細かに枝分かれした協同組合的な販売網を通じて、互いに遠く離れたドイツ東北部のケーニヒスベルクやスイスのバーゼル、あるいは北欧のデンマークや東南部のブダペストといった所にまで、書物が届けられたのであった。

このように幾多の領邦国家が分立していたドイツを中心とした地域において、書物を摩擦なく流通させることができたのが、交換取引制度なのであった。しかし時とともに人々は、この交換取引制度にも、様々な欠陥や不利な点があることに気づくようになった。つまり書物がその内容や造本などに関係なく、単にモノとして量的に取引されたことから生じたマイナス面にである。

17世紀後半、かの有名なドイツの哲学者ライプニッツは、これに関連して次のように書いている。

「ドイツで出版されている本は、しばしばその外観、内容ともに極めて劣悪である。ところが本がそのように劣悪でも、売れ行きのほうはよいのだ。なぜなら書籍販売業者が互いに結託して、交換取引しているからだ。経営規模が一定の水準に達していさえすれば、その出版社から発行された書物は、一定限度売れるものなのだ」

こうした状況の中で、ドイツのフランクフルト書籍見本市にも影響が現れた。この書籍見本市は15世紀半ばから16世紀を通じ、さらに17世紀前半ごろまで、ヨーロッパにおいて、書籍取引の中心的な役割を果たしていた。しかしその後発展目覚ましいオランダの出版界で真摯に、念入りに本づくりをしていた人々が、総じてお粗末なドイツの書籍との交換に大いなる不満を示した。そしてこの見本市から撤退してしまった。同様にフランスやイギリスなどの書籍業者も、フランクフルトから離れていったのだ。

しかしドイツの領邦国家体制に適合していたために、書物の交換取引制度は、なお18世紀半ば過ぎまで存続したのであった。