その02 活字版印刷術の完成と聖書の印刷

<筆写本と印刷本>

前回「その01 印刷術発明への歩み」の最後の部分で、グーテンベルクが手掛けてきた初期の印刷物を見てきた。しかしそれらのものはなお欠陥が多く、不完全なもので、巨匠がとうてい満足できるようなものではなかった。確かにラテン語教科書『ドナトゥス』の印刷を通じて、筆写とは比べ物にならないくらい速く、しかも安く、書物が仕上げられることを彼は知った。

とはいえグーテンベルクにとっては、印刷は筆写の安価な代用品であってはならないものであった。印刷はそれ自体として、完成されたものでなくてはならなかったのだ。優れた職人魂と求道者の心をあわせてもっていた発明者は、印刷技術の基盤を作った1440年ころからの10数年間、なお絶え間ない創造的不安の中にあったと思われる。というのは彼が模範にした筆写本はまさにこの時期にその花盛りを迎え、質的にも最高のレベルに達していたからである。

筆写による豪華な時祷書(1450年ごろ、フランス)

フランスとりわけブルゴーニュにおいては、祈りの時に用いる時祷書(じとうしょ)は華麗な色彩の絵や装飾的な頭文字などによって、特別に高価な豪華本に仕立てられていた。そうした挿絵や細密文字を描くために、当時有名な画家が活躍していたのだ。またイタリアの大商人や貴族たちは、えり抜きの豪華文学書や美しい豪華本のための図書館を作っていた。そしてゴシックの筆写芸術は、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアなどの修道院内の筆写工房において、最高の水準に達していたのである。新種の技術が同時代の筆写芸術と、美的にも肩を並べることができるためには、それまで以上の高度な役割を担わねばならなかったのだ。

いっぽう当時キリスト教会の改革を目指していたドイツ人の聖職者、ニコラウス・フォン・クースの影響を受けていたとみられるグーテンベルクが、まず何よりも印刷したいと思っていたのは、均一の内容の「ミサ典書」を大量に作りだすことだった。ミサはカトリックの祭儀の中心をなすものであり、「ミサ典書」はそれを執り行う際のいわばハンドブックであった。そこには教会暦を含めた祭儀細則をともなったミサ典範、順番に並んだミサ手続き、詩篇、説教そして個々の日曜祭日用の聖書の一節などが書かれていた。

ところがこの大切な「ミサ典書」も、何度も書き写していく過程で、しばしば書き間違いや文章の潤色、あるいはテキストを故意にゆがめるという事態が起こっていた。そのためクースは、すべてのカトリック教会に通用する統一的な「ミサ典書」の出現を求めていた。そしてその期待に応えるべく、グーテンベルクはこの書物の印刷を志したものと考えられる。

しかしながらグーテンベルク屋敷内にある印刷工房には、そうした多種多様なものを含んでいた「ミサ典書」の印刷に必要なだけの十分な活字がそろっていなかった。とりわけ聖歌用の活字、極小の活字、教理典範用の小文字と大文字が欠けていたのだ。

そのためにグーテンベルクとしても計画の変更を余儀なくされた。つまり一つの大きさの活字だけで印刷できるような別の作品を探したものとみられる。この過程で彼は協力者たちと相当突っ込んだ議論をしたようである。そしてここでも結局クースの影響が決定的な動機となって、聖書の印刷を選ぶことになったのだ。

<聖書の印刷へ向けて>

今日の視点に立てば、「書物の中の書物」と呼ばれる聖書こそグーテンベルクが真っ先に目指すべき対象だったように思われる。ところが15世紀の中ごろには、聖書は宗教生活の中心に位置していたわけではなかった。当時のカトリック教会の司祭宗教がとっていた立場によれば、聖書というものは、司教や司祭を通じて一般民衆に説明されるべきもの、とされていた。つまり聖書そのものを民衆自らが読むことは、カトリック聖職者の権威を保つのに都合が悪かったわけである。そのために幾多の宗教会議を通じて、聖書を各国語に翻訳することが禁じられていた。したがってこうした当時の一般的風潮からは、聖書を印刷して普及させるという考えは生まれてこなかったといえる。

しかし当時のカトリック教会の内部にも、教会改革の立場から聖書の普及を奨励していたクースのような人物もいたのだ。1451年5月、クースは教皇特使としてマインツのベネディクト派修道会の70人の院長を前にして、よい翻訳によって編纂された聖書を修道院内の図書館に備えることが大切である、とその意義を説いたといわれる。

そしてクースとの関係が深いグーテンベルクは、このとき改革派修道会における聖書に対する需要を悟ったものとみられるのだ。聖書のような大型の書物は当然高価になるはずであったが、そうした負担に応ずることができる潜在的な買い手としては、そのほかにも司教、大学教授、世俗領主などが見込まれていた。

<グーテンベルクとフストの出会い>

こうして聖書の印刷を志すようになったグーテンベルクにとって、当面の課題となったのは、ラテン語教科書「ドナトゥス」のような小型印刷物とは違った大作としての聖書の印刷に必要な資金だった。それまでもたびたび各方面から資金を集めてきたのだが、この度融資を受けることになったのは、書籍印刷の歴史において重要な役割を演じたヨハネス・フストであった。

ヨハネス・フストの肖像画

フストはマインツの商人で、それまで写本の「ドナトゥス」を売るために、各地の大学都市を渡り歩いたものとみられている。そして「グーテンベルク屋敷工房」では、印刷された「ドナトゥス」を販売してくれる商人を必要としていた。それが最初のきっかけとなって、グーテンベルクはフストと知り合うことになったのだ。そして1449年の夏にフストから800グルデンという大金を融資してもらった。おそらくフストはすでに印刷されていた「ドナトゥス」などの作品を見て、印刷業がもたらす可能性を信じて、これだけの大金をよそから借りて融資したものと思われる。

それはともかく、この金によってグーテンベルクは聖書を印刷するために必要な、従来の「グーテンベルク屋敷印刷工房」よりも立派な設備を備えた印刷所を建設することができたのである。その場所としては、遠い親戚のヘンネ・ザルマンが所有していた地所が選ばれた。その印刷所には、最初は3台、のちには6台の印刷機が設置された。グーテンベルク屋敷工房には1台の印刷機しかなかったのに比べると、大変な拡充といえる。さらに植字用の作業台が6台と羊皮紙や紙の保管庫も建てられた。

フストは融資に対する担保として、組み立てられた印刷機その他の機械設備一切と付属の材料並びに出来上がる予定の作品を指定している。二人はこれらを定めた契約を1450年に結んだ。こうして巨匠は念願の大作「聖書」の印刷という大事業に乗り出していったのである。

<「四十二行聖書」の印刷~発明のクライマックス~>

一般に「グーテンベルク聖書」と呼ばれているものは、この「四十二行聖書」を指している。「四十二行」とは一ページに収められた行数を言うが、「三十六行」その他の行数の聖書も印刷されているため、こう呼んでいるわけである。

さてグーテンベルクは念願の聖書を印刷するために、まずその活字製造に全精力を注いだものと思われる。従来からあった豪華で華麗な筆写による聖書に、美的観点からも匹敵するような書物を作り上げるためには、何よりも美しい書体の活字を鋳造することが肝要だったからだ。そのために彼は当時存在した筆写によるラテン語聖書を模範にした。そしてこの写本の中から最も美しい書体が選びだされ、合字や略字を含めた全アルファベットがトレースされた。(ちなみにドイツ語訳聖書の印刷本が世の中に出回るようになるのは、それから70年以上のちに、宗教改革者マルティン・ルターがドイツ語に翻訳したものが印刷されてからのことである。グーテンベルク以前にも、筆写によるドイツ語訳聖書は刊行されてはいたが、その数量はごく限られていたため、一般にはほとんど普及していなかったとみられている)

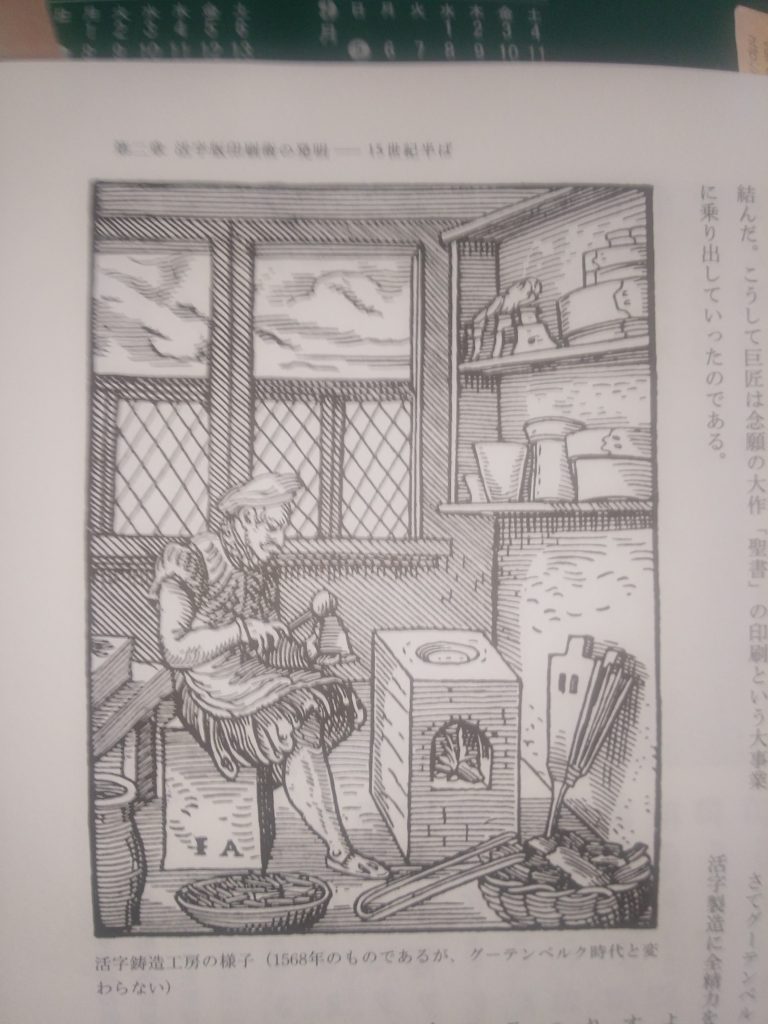

ついで活字父型が彫られ、それが活字母型の中に打ち込まれた。その活字母型は活字鋳造機の中に挟み込まれ、その中に溶かした鉛合金を流し込んだ。そして最終作業として高さが調整されて金属の活字が鋳造されていったのである。

活字鋳造工房の様子(これは1568年のものであるが、グーテンベルク時代 と変わっていない)

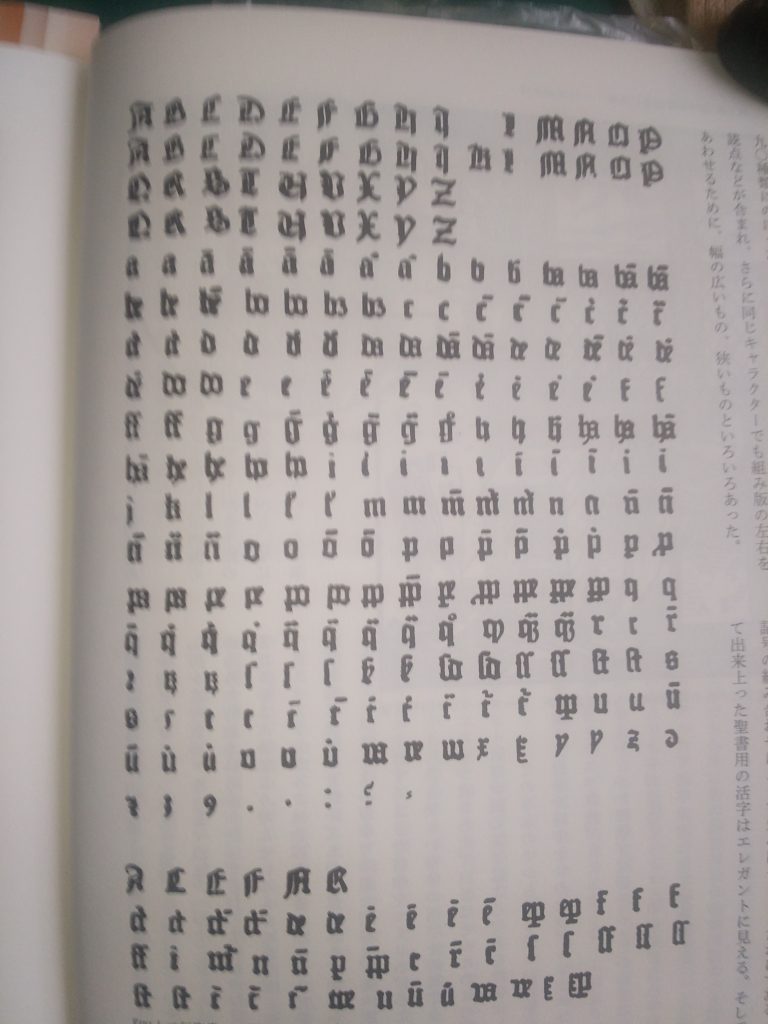

アルファベットは基本的には26文字であるが、活字としては、小文字、大文字、合字、略字、句読点などが作られ、その際組版の行の初めと終わりをそろえるための工夫として、幅の広い活字や狭い活字などいろいろ鋳造された。こうして字種の総数は290種類にも上ったのである。全体の組上がりの美しさを、こうした様々な文字や記号の組み合わせによって、生み出そうとしたわけである。こうして出来上がった聖書用の活字は実にエレガントである。そして大文字は創造力にあふれていた。これらの活字づくりの準備作業のために、半年の歳月が必要だったとみられている。

「四十二行聖書」に用いられた活字一覧表

いっぽう組版の作成には、同時に四人の、のちには六人の組版工がたづさわっていた。そしてそれぞれの組版工のために三つの組版ケースが用意されていた。聖書の一ページには2600文字が詰まっていたために、三つの組版ケースには7800個の活字が入っていた計算になる。組版が完了すると、紐できつく結わえられて刷り版として印刷に回された。印刷が完了すると、組版は解かれ、活字は再び活字ケースに戻された。こうして繰り返し使用された活字は摩耗するので、常に新しいものと取り換える必要があった。こう見てくると、必要とされた活字の総量は、膨大な数に上ったはずである。

活字鋳造機,植字作業用ステッキ、組版など

さて印刷機を操作する印刷工であるが、一台の印刷機に対して二人の印刷工が必要だったので、六台分では十二人いたわけである。また一台に一人のインク塗工と、印刷機の上に紙を置く作業員がいた。そのほかにも、活字父型彫刻師、解版工、印刷インクを調合する者、校正係、その他の補助作業員がいた。つまり少なくとも二十人のレギュラーメンバーが、そこで仕事をしていた計算になる。これらの職人たちは、のちに述べるように、その後グーテンベルクのもとで仕事ができなくなり、ヨーロッパ各地に散っていった。そしてその中には1470年代になって、各地での最初の印刷者として名を挙げた者が少なくない。つまりマインツのフンブレヒト屋敷の印刷所は、初期印刷者にとっての研修所でもあったのだ。

<マインツのグーテンベルク博物館内に設置された印刷機による聖書印刷の実演>

グーテンベルクが生まれ育ったマインツ市の中心部に、「グーテンベルク印刷博物館」がある。私はこの建物を数回訪れたことがある。いうまでもなくこの博物館は、印刷に関する総合的な博物館で、印刷術の歴史から世界各国の印刷事情に関する豊富な展示物であふれている。とりわけ活字版印刷術の生みの親であるグーテンベルクの生涯とその業績に関しては、他に類を見ないほどの充実ぶりを示している。なかでもグーテンベルクが使用していた時代の堅牢で、堂々たる印刷機を中心にもろもろの関連設備を備えたコーナーが、この博物館の目玉になっている。そして定期的に、一人の印刷工による聖書の印刷の実演が行われている。私もこの実演を、ほかの見物客に交じって、まじかでじっくり観察したことがある。聖書の一ページの印刷が終わると、希望者には刷り上がった一ページが与えられるのだ。もちろん私もそれを一枚もらって、今でもわが書斎にしまってある。

その実演の様子を撮影した四枚の写真があるので、次にご紹介することにする。

活字を鋳造しているところ

組版上の活字にインクをつけているところ

印刷作業をしているところ

刷り上がった聖書の一ページを点検しているところ

<聖書印刷の工程>

ここでグーテンベルクが行っていただろう聖書印刷の工程に目を向けることにしよう。まず印刷の前に羊皮紙や紙に、適度な湿り気が加えられた。そして裏面や組版面をそろえるために、きちんと畳んだ紙の縁に、針で小さな穴があけられた。紙葉全紙(表裏合わせて16頁)で用意されたものが、複雑な手順を踏んで時間をかけて一枚、一枚印刷されていった。この印刷の作業は極めて面倒なもので、たった一か所にブレがあったり、十分インクが付いていないページがあるだけで、全紙全体がだめになって、もう一度初めからやり直さなければならなかった。

印刷のスピードは、印刷工二人を付けた一台の印刷機で、一時間あたり8~16ページといったところであった。「四十二行聖書」は二段組みであったので、二巻本あわせて1282頁にものぼった。そのため推定発行部数180部を全部刷り上げるためには、一日十時間という平均作業時間で、六台の印刷機が同時にフル稼働して、333労働日が必要という計算になる。

ところが中世には様々な祝祭日があったために、一年間の労働日は188日にすぎなかった。さらに当初は四台の印刷機しか稼働しておらず、仕事をしていない時間や職人が一時的に別の仕事をしていたこともあった。こうしたことを総合すると、180部の完成までにかかった時間は、およそ二年間と見積もることができよう。

さらに装飾的な要素の強いこの作品には、印刷されない部分つまり見出しのイニシャルを手書きで彩色する箇所が、170か所も残されていたのだ。それを彩色する時間と製本する時間は数か月から半年ほどかかったという。

推定発行部数は180部であったが、そのうち羊皮紙製のものが30部から35部、紙製のものが145部から150部ぐらい印刷されたものとみられている。ちなみに現存している「四十二行聖書」は、羊皮紙製が12部、紙製のものが35部である。現在日本には、1部だけ保管されている。

ついでながらこれまで羊皮紙と呼んできたものは、実は羊の皮ではなくて、ヴェラム(子牛の皮)が使われていたのだ。わずか30部から35部の「四十二行聖書」のために、五千頭の子牛の皮が必要とされたといわれる。そのほかにも鉛などの金属代、インク代、職人への賃金、印刷所の家賃などもグーテンベルクは支払わねばならなかったのだ。とにかく豪華本「四十二行聖書」製作のための全経費は、膨大な額に上ったものとみられている。

<最高の完成度を示した「四十二行聖書」>

以上みてきたように、「四十二行聖書」の印刷には莫大な費用と労力、そして長い時間がかかったのである。その際グーテンベルクが追求したのは、美的・芸術的観点からいっても当時最高のレベルに達していた筆写による聖書に匹敵する、あるいはそれを上回るような作品を、活字版印刷によって作り上げる事であった。最高の品質への努力の中にこそ、彼の絶え間のない注意の目がむけられていたのである。その際横310ミリメートル、縦420ミリメートルという大きな判型、並びに二段組みという書物の形態は、最良の筆写工房で作られた当時の写本聖書に倣ったものである。

)

「四十二行聖書」(ルカ福音書の一部)

「四十二行聖書」の外観

このほかにもグーテンベルクの聖書には、様々な点で、早くも活字版印刷の最高の水準に達していたことが注目されるのである。たとえば初期の「ドナトゥス」はまだ各行の長さがまちまちで、行末が不ぞろいであったが、「四十二行聖書」にあっては、初めてすべての行が同じ長さで印刷されるようになったのである。これは模範とされた写本聖書でも見られなかったことである。これによって書物の視覚的な美しさは一段と増している。この点において、印刷本が写本を上回ったわけである。今日の印刷では、本文の行末がそろっているのは当たり前となっているが、当時は様々な工夫の末にようやく達成された成果であったのだ。

さらに組版の規則的な正確さ、印刷インクの色が均等になっている点、その他もろもろのことが、今日でも到達できないくらいの完成度を示しているのだ。このヨーロッパ最初の活字版印刷本が、限りなく上品な美しさと優れた技量を示したこと、そしてその水準に達するのがその後容易ではなかったことは、現在の我々にとっても奇跡に思えてくるほどである。

歴史に残る、このような最高度の業績は、最高の品質に対する情熱と責任感を持ち合わせ、その仕事熱心さをすべての仕事仲間に感化させることができた、一人の偉大な人物によってはじめて達成されたものと言えよう。

<フスト、グーテンベルクを提訴>

グーテンベルクはフストからの融資によって新しい印刷工房を作り、「四十二行聖書」を印刷したわけだが、その完成まじかという時期に、巨匠はこのフストから約束不履行で訴えられた。その訴訟の様子は、ある文書によって詳しくわかっているが、ここではその経過は省略して、その事情をごく簡単に要約して説明することにしよう。

結論から言うと、「聖書」の印刷がすべて完了する以前に裁判所の裁定が出され、グーテンベルクは敗訴したのであった。その結果、彼は抵当に入れていた印刷工房や印刷機器など、そして刷り上がっていた作品である「聖書」をフストに渡さざるを得ないことになってしまった。

この訴訟の結果はたしかにグーテンベルクにとって、大きな衝撃だったと思われる。何しろそのライフワークともいうべき「四十二行聖書」の印刷がようやく完了するというまさにその時に、それを売って利益を得るという手立てを奪われたうえに、印刷所や印刷機器まで取り上げられてしまったからである。

そのために古来グーテンベルクに関する通俗的な伝記や読み物では、ヨハネス・フストは冷酷この上ない金の亡者のように描かれ、グーテンベルクのほうは逆に悲劇の主人公として、同情が寄せられるといった具合であった。しかしここでは、あるドイツ人研究者の冷静な見方を紹介することにしたい。

それによると、金を貸したフストには、印刷術の完成とか、作品を芸術的・美的観点から完璧なものにすることへの関心は全く見られなかった。その関心はもっぱら多大な利益をもたらす高価な商品である「四十二行聖書」を、一刻も早く完成させて販売することにあったのだ。

そのためフストは二度にわたって大金を投入してその完成を待ったのだが、完璧主義を貫いてじっくり時間をかけていたグーテンベルクの態度に業を煮やして、提訴したのであろうという。そしてこうした態度は商売人としては当然であったとみている。またフストは、当時封建的秩序の中で目を出しつつあった初期資本主義の、成功した金融業者だったという。さらに当時の裁判官たちにとっては、印刷術発明の歴史的価値などは認識すべくもなく、ただその時代の法の規範に従ったまでであろうとしている。

<フンブレヒト屋敷印刷工房からフスト&シェッファー印刷工房へ>

「四十二行聖書」の印刷という世紀の大事業の舞台となった「フンブレヒト屋敷印刷工房」には、すでに大規模な書籍印刷を行うための、あらゆる前提条件が備わっていた。そこには、紙、羊皮紙、印刷インクが豊富にあり、活字鋳造機や性能の良い印刷機が4~6台設置されていた。そのうえ活字父型彫刻師、活字鋳造工、組版工、印刷工、校正係その他の専門家からなる有能な職人のチームができていた。

さらにグーテンベルクは、改良された二種類の書体の新しい活字を準備していたかもしくはすでに完成させていた。それは「マインツ詩篇」のための活字で、おそらく印刷も始められていたものとみられている。そこに欠けていたのは、印刷という仕事を全体として統率、指揮していく人物であった。

かつての主人のグーテンベルクは、大きな不満を抱きながらも、そこを去り、最初の「グーテンベルク屋敷印刷工房」へと戻らざるを得なかったからだ。彼に代わって複雑極まりない印刷という事業を、継続してやっていける人物が果たしていたのだろうか? 当時もっとも経験を積んだ印刷工としては、ベルトルート・ルッペルとハインリヒ・ケッファーの二人がいたが、この二人ともグーテンベルクの信頼厚い人物で、巨匠と行動を共にしている。

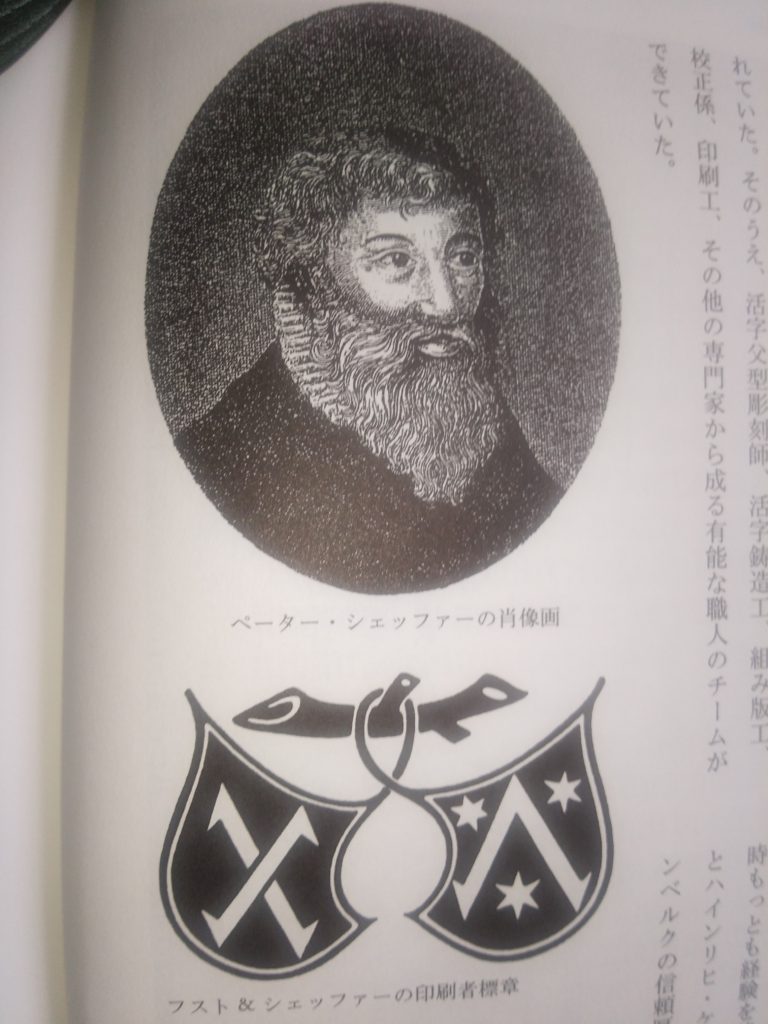

こうして今や工房の単独所有者となったヨハネス・フストが選んだ人物が、ペーター・シェッファ-であった。そして「フンブレヒト屋敷印刷工房」はこの後、「フスト&シェッファー印刷工房」と名前を変え、グーテンベルクの遺産を受け継ぎながら、さらにその事業を発展させていくのである。

ペーター・シェッファ-の青少年時代については、あまり知られていない。しかし1420年から1430年の間に、マインツとウオルムスの間にあるライン河畔の町ゲルンスハイムで生まれたことは確かである。そのためにゲルンスハイムの人々は、今から百年ほど前に、この郷土出身の有名人のために記念碑を建てている。

彼はやがてフストの養子になり、金細工師フストの家庭で、一定の金属加工技術を習得していたらしい。ついで1444年にフストはシェッファーをエアフルト大学へ入学させ、さらに1449年にはパリ大学に聖職者として登録させている。そこで彼はラテン語を習得しただけでなく、筆写生、能書家としても働いていたものと思われる。彼が書いた素晴らしい書は、オリジナルはなくなってしまったものの、ファクシミリを通じて知ることができる。

おそらく1452年ごろ、フストはシェッファーをパリからマインツへ呼び戻している。そして彼はグーテンベルクのもとで印刷技術を習得するようになった。師匠のグーテンベルクにとっても、彼は呑み込みの早い優秀な生徒だったようだ。そのために師匠のもとで、旧約聖書の一部である「マインツ詩篇」用の活字の製造に関与していたものと思われる。

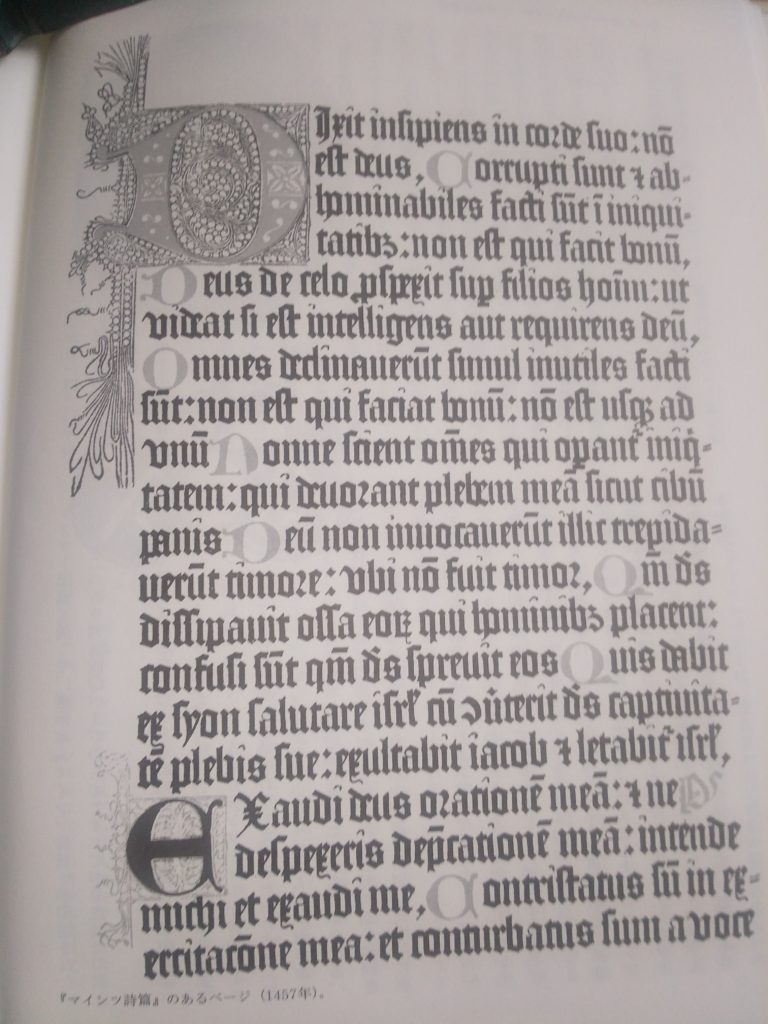

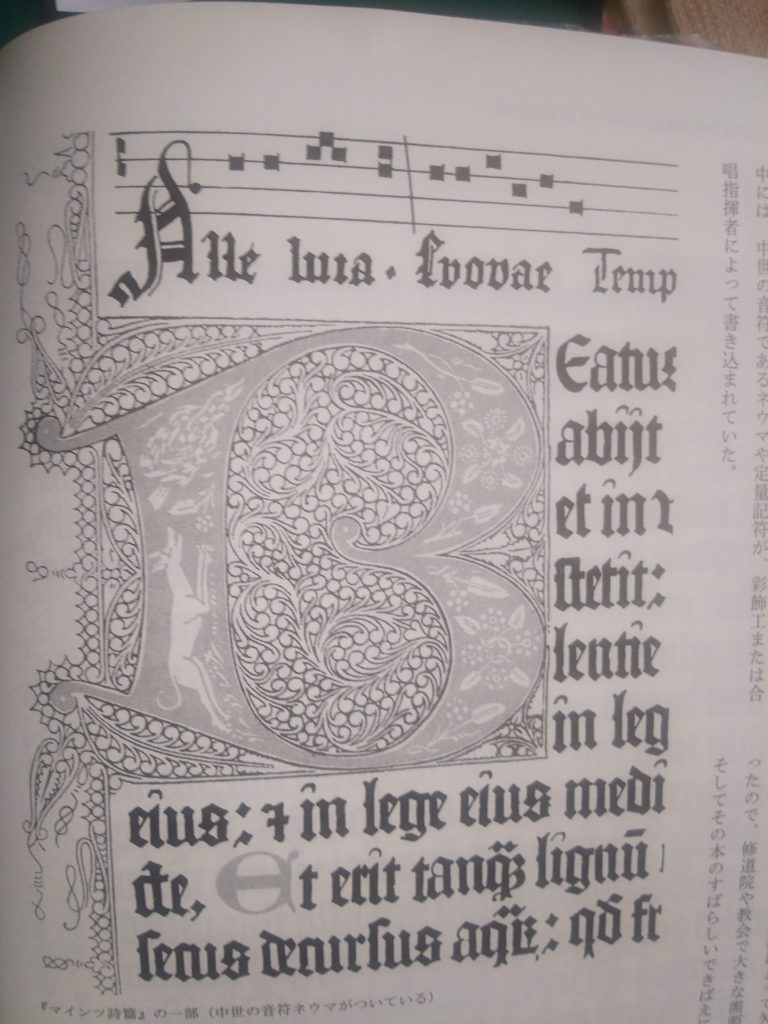

「マインツ詩篇」の、ある一ページ(1457年)

1457年8月、フンブレヒト屋敷内の「フスト&シェッファー印刷工房」で、豪華本「マインツ詩篇」の初版が印刷された。これは二つ折り判340頁のもので、すべてが羊皮紙に印刷された。そして特記すべきことは、この時初めて書物の中に印刷者の刊記がしるされたことである。そこには作り手として、マインツ市民ヨハネス・フスト及びゲルンスハイム出身のペーター・シェッファ-の名前が書きこまれたのだ。またフストとシェとッファーが考え出した、二人の印刷者標章(プリンターズ・マーク)が、赤い色で刷り込まれていた。

ペーター・シェッファ-の肖像画(上のもの)

フスト&シェッファー印刷者標章(下のもの)

これは世界で初めての印刷者マークで、これ以後初期の印刷者はこうした印刷者標章を作って、自分の印刷所で印刷した作品に刷り込むようになった。

ところでこの作品は、すでにグーテンベルクによってその印刷が始められ、フストとシェッファーのコンビによって完成されたものである。しかしこれだけの完成度を保証した技術的基盤は、やはりグーテンベルクの優れた金属加工技術にあった、という認識ではほとんどすべての研究者の一致を見ている。その準備作業はフストの提訴以前にすでに始まっており、裁判の進行中も続けられたと思われる。その意味で「マインツ詩篇」は部分的には、グーテンベルクの作品でもあったといえる。

それと同時に、巨匠のこの作品を、フストとシェッファーがいかに模範的に継続発展させることができたか、ということも確認されるのである。この二人としては自分たちの最初の作品であったから、古い主人に引けを取るものではないことを、従業員やマインツ市民に証明する必要があったのであろう。そしてさらに巨匠を乗り越えることによって、従業員の古い主人への思い出を払しょくしようとしたものであろう。

ところで詩篇というものは旧約聖書の一部をなすもので、150の詩歌から成り立っている。そしてそれらは教会の日々の典礼用詩歌や讃美歌として用いられていた。そのためにこうした書物は先唱者や、できれば合唱隊員も一緒に読めるように、大きな活字で印刷されねばならなかった。さらに書物のなかには、中世の音符であるネウマや定量記譜が、彩色工または合唱指揮者によって書き込まれていた。

「マインツ詩篇」の一部分(中世の音符ネウマが上のほうについている)

とにかく詩篇はミサ典礼にとって欠かすことができないものだったので、修道院や教会で大きな需要があったものと思われる。そしてその素晴らしい出来栄えによって、フストとシェッファーは聖職者たちからお墨付きをもらっただけではなく、商売の点でも成功を収めたものと思われる。

次に印刷されたのは「カノン・ミサエ」と呼ばれる小さな作品であった。これは二つ折り判24頁のものだが、ミサ典書の中ですべてのカトリック教徒に共通するのが、この「カノン・ミサエ」だといわれる。それだけに大きな需要があったようだ。

さらに三番目の作品として、1459年に「ベネディクト詩篇」が出版された。これは「マインツ詩篇」を改編したものだが、聖歌の収集や順番はベネディクト派のブルンスト信心会の規定によって変更されていた。判型は大きくなり、大きな活字にふさわしいものになっていた。活字書体のデザインの美しさは、1457年の「マインツ詩篇」を上回っている。「ベネディクト詩篇」はベネディクト派修道会から直接注文を受けたものとみられている。グーテンベルクがフランシスコ派修道会との関係が深かったのに対して、シェッファーのほうはベネディクト派修道会とのつながりを深めていったようだ。

四番目に重要な作品として、典礼用規則集が1459年に出版された。これは当時教会当局から重視されて、その使用が奨励され、頻繁に用いられていたものであった。この作品のためにシェッファーはとても小さな活字を新たにデザインした。つまり当時の人文主義者の手書き字体をまねた読みやすい「ゴチコ・アンティクア体」である。さらに同じ活字によって、1462年に「四十八行聖書」が印刷されたほか、教会法を学ぶ学生たちが必要としていた教会法典に関する書籍数冊も印刷された。

こうしてシェッファーは、教会が必要とする書物の印刷者となっていったわけである。当時書物を必要としていたのは、教会関係の聖職者か大学の学者であったが、そのどちらかと固く結ばれることによって、売り上げも確保されたのであった。

これらの作品の印刷・出版をつうじて、ペーター・シェッファ-は師匠のグーテンベルクの真の後継者であることを実証した。とりわけブック・デザインの面では、数々の新機軸によって、師匠の果たせなかったことも成し遂げたのであった。