その02 古代における書物の形態など

古代における書写材料

今日、私たちは書物を印刷したり、手紙を書いたり、記録文書を作成したりするとき、一般に紙を用いるのが普通である。

しかし紙がまだ存在していなかった古代にあっては、人々は実に様々なものの上に、文字を書き記していたのだ。それらは驚くほど多様なものだったことが、考古学的な発掘調査を通じて知られている。文字が書き記される素材を、ここでは書写材料と呼ぶことにするが、便宜上、無機の書写材料と有機の書写材料とにわけて、その多様な姿を、これから紹介していく事にしよう。

無機書写材料

これをざっと列挙してみると、陶片(陶器のかけら)、化粧漆喰、そして青銅、鉛、錫、銅、銀、金などの金属である。

まず世界史の教科書を通じてよく知られている「陶片追放」の制度に使われていたのが、陶器のかけらであった。アテネの市民は、追放したい政治家の名前を陶器のかけらに書いて投票していたわけである。陶片はギリシア語でオストラコンと呼ばれるが、それらはとりわけエジプトで最もよく発見されている。ただそれらの陶片ををよく調べてみると、陶片追放に使われた以外にも、税金の領収書、各種証明書、手紙、学童の文字の練習用などに用いられていたのだ。

また陶片に似た原始的な書写材料は平らな石片で、とりわけエジプトで数多く発掘されているのが、石灰石のかけらである。

さらに家の壁に使われていた化粧漆喰も、書くための材料として使われていた。後1世紀に起きたヴェスヴィオス火山の噴火で埋もれたポンペイなどの諸都市からは、ある家族の家計簿や人間生活の様々な側面を描いた壁画や記録的な文章が発掘されているのだ。

いっぽう書写の重要な材料として、いろいろな金属を挙げることができる。碑文に対する材料としては、まず青銅が来るが、銅と錫の合金である青銅は、柔らかい尖筆では彫れないぐらい硬い素材であった。そのためもっと柔らかい鉛を用いることが多かった。たとえば、ある人に悪い結果をもたらそうとして、薄い鉛の板に呪いの言葉を書き記すという風習が、古代には広まっていたという。また神託をうかがう言葉がしばしば鉛の板に書かれていた。

さらに手紙を書く材料としても、鉛は用いられていた。そうした私信は数多く残っているが、その最も早いものが、南ロシアのクリミア半島近くのベレサン島で発見されたものである。イオニア・ギリシア人によって書かれた手紙だが、前6世紀というから、現存する最古のパピルス文書より以前のものである。その手紙が発見されたとき、それは書類の束のように巻き付けてあった。いっぽうパピルスがまだ使われていなかったローマの初期の時代には、鉛の巻物が公式の文書に用いられていたという。鉛の巻物はあまりしばしば巻いたり広げたりすると壊れてしまうので、主として保管用の文書に使われていたようだ。

また柔らかい錫も書写材料に適していた。そのため錫に書かれた呪いの板が残っているし、錫製の巻物もあった。前369年にテバイの将軍エバミノンダスがスパルタからメッセニアを解放したとき、青銅製の容器に入った錫製の巻物を人々の前に見せたという。次に銅製の巻物も発見されている。死海近くのクムランの洞窟内で発掘されたおびただしい数のユダヤの聖職者たちの神聖な文書の中には、大量の革製とパピルス製の巻物のほかに、二枚の銅製の巻物が見つかったのだ。

高価な貴金属である銀や金は、日常的な書写材料にはなっていなかった。ただ銀製の呪いの板やオルペウス教の金製の板を含む様々な金製の護符が出土している。加えてエトルリアの聖地ともいうべきカエレで発見された黄金の書き板が注目される。これは女神ウニへの奉献の言葉をエトルリア語と古代カルタゴ語で書いたもの(前500年ごろ)で、エトルリア研究にとっては戦後最も注目すべき発掘物であった。さらにギリシアのコリント地峡で開催された音楽と体育の競技会(イストミア祭)の詩の部門で、女流詩人アリストマケが優勝した後、奉納品としてささげた黄金の巻物も発掘されているのだ。

有機書写材料

A 木材、亜麻布など

植物性の有機書写材料の中では、木材が古代のどの時代を見ても、またどの場所でも、とりわけ短いテキストに用いられていた。その最も簡単な形が木製の板で、その上に直接インクで書かれていた。その際文字をはっきりと読みやすくするため、板の上に石灰や石膏を塗って、白くしていた。その発掘物が最も多かったのはエジプトであったが、乾燥した風土のために有機物質がどこよりも良い状態で保存されてきたからだ。そこに書かれた内容は、ミイラ運搬の際に必要な氏名、年齢、目的地を記したミイラ・ラベルのほかに、手紙や領収書の類いが多かった。そのほか文学的な内容の授業用書き板もあった。

その中でも最も注目されたのが、1988年にエジプトで発見された「木製の本」であった。それはたくさんの木の板の片側に穴をあけて、複数の木の板を紐で結びつけたものであった。縦25センチ、横10センチ、厚さ3ミリの板が9枚結び付けてあった。そこに書かれていたのは、ギリシアの雄弁家イソクラテスの演説を記したもので、紀元後4~5世紀に雄弁術を学んでいた学生が、自分用に写し取ったものであったのだ。

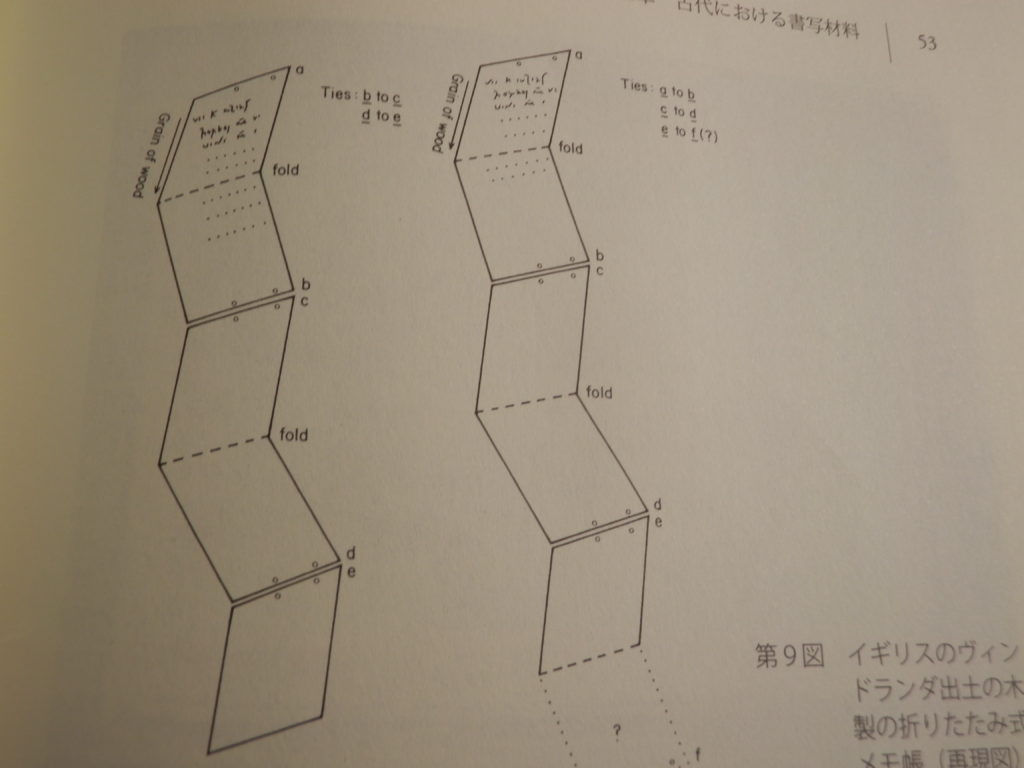

それとは別に、ローマ帝国の最北端にあったブリタニアのヴィンドランダの宿営地で、1970年代に行われた発掘調査の際に見つかった大量の木簡が大きな話題となった。そこのゴミ捨て場で、数百枚に上るシラカバとハンノキの断片が発見されたのだ。それは紀元後100年ごろそこに駐屯していたローマ軍に関する直接的な記録であった。当時パピルスが手に入らない北国では、書写材料として木簡が使用されていたことを示すものであった。その形状は、薄い木片を何枚も重ねて使われた「折り畳み式メモ帳」とでも呼ぶべきものであった。それを再現したものが、下のスケッチである。

イギリスのヴィンドランダで出土した木製の「折り畳み式メモ帳」

ヴィンドランダの発掘物の中には、上記の「メモ帳」のほかにも、長方形の書き板がたくさん見つかっている。その片面は平らで、他の面は縁の部分が盛り上がっていた。そして中の低くなったところに蝋が引かれていた。その部分に尖筆でもって文字を刻みこんでいったのだ。その蝋はたいてい暗い色または赤い色に染められていて、文字がより鮮明に読めるようにしてあった。そして蝋を引いた板2枚が紐または蝶番でつないであった。3枚折り、4枚折りのものもあったが、その数はせいぜい10枚が上限であった。下の写真がその実例である。

生徒が使用していた10枚重ねの書き板

これらの木製の書き板は、一枚のものであれ、数枚を結んだものであれ、ギリシア人、エトルリア人、ローマ人のいずれにおいても、最古の時代から用いられていて、その用途もさまざまであった。あるいは手紙やメモ帳として、あるいは文学的な文章の草稿ないし抜粋として、あるいは学校の授業用として使われていた。とりわけローマ地域では、勘定書きとしての用途が多く見られた。古代ローマの会計制度や経済制度を知るうえで重要な資料になっているのが、1959年にポンペイの町はずれにある銀行家一族の館から発掘された書き板である。

いっぽう通常の木製の二枚折り書き板のほかに、高価な材料として象牙製のものもあった。これは客への贈り物として使われたのだが、古代末期になると政府の高官とりわけ執政官が就任の際に、豪華な彫刻を施した象牙製の二枚折り書き板を、贈り物にする習慣ができていたという。それらは中世になると豪華本の装丁として再利用されたので、数多くの現物が今に残っているのだ。

後1世紀の帝政期ローマの著述家プリニウスによると、ローマでも古い時代には、棕櫚の葉や樹皮を使った本もあったという。ただしギリシア・ローマ世界に関しては、そのオリジナルも図版も発見されていないのだ。しかしインドや東アジアでは、近代にいたるまで棕櫚の葉や樹皮は書写材料として用いられている。スマトラ島のバタクの樹皮の本は、祭式に関するものだが、アコーデオンのような形に折り曲げられている。これは先のヴィンドランダの木製の手紙に似ているが、また古い時代のイタリアの亜麻布制の本にも似ているのだ。

前1世紀のローマの歴史家リヴィウスによれば、前293年のサムニウム戦争の最中、あるサムニウムの神官は、古い亜麻布製の本に書かれた典礼儀式にのっとり供物をささげたという。また皇帝マルクス・アウレリウスは若い時、古いラテン人の町で、いたるところにある神殿や聖域とは別に、亜麻布の本も見たという。そしてローマ時代の神託集も亜麻布製だった。総じて初期のイタリアでは、宗教的な内容のテキストや公式の官吏のリストは、亜麻布製の本に書かれるのが普通だったのだ。

代々政府の高官を出していたローマの古い時代の家族には、私的な記録というものがあった。同様のことはエトルリアの貴族にも当てはまったが、こうした「家族の記録」も亜麻布で作られていた。エトルリアのカエレで出土した前4世紀の石棺の蓋には、遺体の頭の後ろのところに、平らな包みの形に丁寧にたたまれた布が置かれている。

エトルリアの石棺の一部の拡大図。折りたたまれた亜麻布製の本

これとは別に、エトルリアの亜麻布製の本のオリジナルが現存している。クロアチアのザグレブの博物館には、エジプトの少女のミイラが保存されているが、そのミイラが普通のやり方で亜麻布製の帯で巻かれているのだ。そしてその布には、エトルリア文字によって文章が書かれている。現存する5枚の帯はもともとは一枚の大きな布を切ったものであった。その一枚の長さは340センチ、もともとの幅は40センチである。エトルリアの習慣に倣って右から左へと書かれた文字は、黒いインクで、明らかに練達の書記によって丁寧に記されたものである。

エトルリア文字が書かれたミイラ保存用の布

文字が書かれたこの布地はイタリア半島で書かれ、エトルリアの移民によってエジプトへもたらされ、そこでミイラ製作者の手に渡ったものと思われる。およそ1200文字からなるこの文章は、大体の内容が解読されている。その結果それらは、数字、月の名前、神々の名前、容器の名称、祭式関連用語などであり、祭礼暦の形で記された礼拝用の本であることが明らかである。

B パピルス

古代における書写材料としてもっとも一般的なのが、パピルスである。これはヨシ科の宿根草であるパピルス草から加工して作られたものである。このパピルスを素材として作られた巻物状の本(巻子本 かんすぼん)をギリシア語で byblos という。 ドイツ語ではこの言葉から、外来語として、Bibliothek(図書館)、Bibliographie(書籍目録)、bibliophil(書籍を愛好する)そしてBibel(聖書)といった言葉が生まれている。

さてパピルス草は湿度と暖かさを好むため、古代においては、その産地はナイル河全域に及んでいた。とりわけナイル河下流のデルタ地域に繁茂していた。そこは古代エジプト王国の支配地域だったのだ。その地域では、パピルス草から、書写材料以外にもいろいろな製品が作られていた。まず澱粉を含んだ茎の部分は、安くて味の良い食品として食べられていた。またその繊維からは、籠、むしろ、綱、ランプの芯、衣服、サンダル、そして簡便なボートなどが作られていた。根の固い部分は燃料になり、また道具を作るときに用いられていた。そして花序の部分は花飾りとして編まれ、燃やした後の灰は薬として使われていた。

<書写材料としてのパピルスの作り方>

私たちの関心の的である書写材料は、茎の下部にある髄から加工したものが用いられていた。パピルス製造について、明らかにしてくれたのが、シチリア島のシラクーザにあるパピルス博物館のコラド・バシレ館長である。ちなみに私は2001年のシチリア旅行の際、このシラクーザにも立ち寄り、同博物館の中でパピルス製造の実演を見たことがあるのだ。そしてそれに先立って、博物館の近くの池にびっしり繁茂していたパピルス草を見た。それは私にとってとても貴重な経験であった。

さてパピルス作りの大要は次のようである。まず茎は新鮮な状態で何本かに切られ、髄が現れるまで皮をむく。その後、その髄を、薄くてできる限り幅の広い帯に切り裂く。そしてそれらを、あらかじめ水で湿らせておいた板の上に、少しはみ出すぐらいに並べる。この第一の層の上に、第二の髄の層を、第一のとは垂直に交差するようにして並べる。

第一の層の上に交差するように並べられたパピルス草

それから平らで幅広の石で表面をたたいてゆく。その際、澱粉を含んだ髄の粘着性のおかげで、個々の部分は互いに密着していくのだ。こうしてできた葉は日に当てて乾かし、それから軽石または貝殻や象牙の棒で、滑らかにされる。その後、接着剤(澱粉および酢)を用いて、数枚の葉(通常は20枚だが、ときとして50枚も)を張り合わせて、巻物状にする。その際植物の繊維がつねに同じ方向に並ぶようにすることが肝要なのだ。

パピルスは常にそうした巻物の状態で取引されていた。短い文章で済む手紙のような場合は、この巻物から必要な分だけ切り取って売買していた。

<パピルスの品質と等級>

このようにして作られたパピルスは、明るいクリーム色をしており、しなやかな書写材料であった。そうしたしなやかな柔軟性は、しばしば開いたり閉じたりする巻物状の書物に、まさにぴったりのものであった。現存する古代のパピルスがたいていの場合茶色く見えるのは、長い歳月が経ったためである。もちろん様々な品質のパピルスが市場に出されていたのだが、それらは素材の良し悪しのほかに、巻物の幅によってもランク付けされていた。

後1世紀のローマの博物学者プリニウスはその著書『博物誌』の中で、パピルスについてもいろいろ書いている。そこでプリニウスは、パピルスの等級付けをしているのだ。最高の品質のものは24.3センチ幅のパピルスで、もともとcharta

hieraticaと呼ばれていた。これは主として祭礼用の文書に用いられていた。しかし後になると皇帝アウグストゥスをたたえるために、charta augustaと呼ばれることになった。そして第二の品質のものに対しては、その妻リヴィアの名前が付けられた。初めに挙げたhieraticaはこれら二つのものによって第三のランクに下げられ、20.3センチ幅のパピルスを指すようになった。

次いで時代が下って、皇帝クラウディウスの時代に、新たな品質のパピルスが導入された。このcharta claudia はaugustaより丈夫だったので、上回る第一位の評価を受けることになった。いっぽうhieraticaの下の16.6センチ幅のものは、

charta amphitheatricaと呼ばれた。これはその生産地アレクサンドリアの競技場

Amphitheaterの名前をとったものだが、ハンマーでたたいて滑らかにしたため、雑な品質になった。さらにその下には12.95-14.8センチ幅のパピルスが来るが、その生産地ナイル・デルタのSaisからcharta saiticaと呼ばれる。その下にcharta taeneoticaが来て、最下等にcharta emportica がランク付けされた。これはもはや書写材料には向かないので、包装紙として使われていた。

ローマ帝政時代の後半(紀元後3世紀以降)になると、パピルスの品質はどんどん下がっていった。そしてエジプトにおけるパピルスの生産は、後10世紀から11世紀にかけての時期に、終了したとみられている。

<パピルスの需要と供給>

ギリシア・ローマ時代を通じて、その支配下にあった地域全体、とりわけ行政管理機構を伴った大都会地域で、パピルスの需要と供給は大きかったはずである。そしてそれに見合ったパピルスの取引も盛んであったと思われる。すでに前408年にアテナイの行政機構がパピルスを用いていたことは、エレクテイオン建設に要した金額の支払いを記した勘定書きが現存していることから、実証される。

おそらくこれより一世代古いと思われるアッティカの詩人ヘルミボスの喜劇作品の断片には、当時の一連の輸入物資が列挙されている。そしてその中にはエジプトからの帆布とならんでパピルスも含まれているのだ。そしてエジプトのプトレマイオス朝(前304年~前30年)の役所でのパピルス消費量が莫大なものであったことは、前258年のパピルス文書が明らかにしている。それによると宰相アポロニオスの下にあった一部局が、33日間で434巻のパピルス文書を使ったとのことである。

C 革と羊皮紙

<動物の皮>

書物に対する書写材料としてパピルスにかなり匹敵する存在が動物の皮であった。動物の皮はその仕上げの方法の違いに応じて、二つの製品つまり革と羊皮紙に分けることができる。革は脱毛した動物の皮を、タンニン酸を含んだ植物性の布地でなめすことによって製品となる。羊皮紙の製造については、動物の皮をなめすのではなくて、石灰液で処理した後、強く張って乾燥させ、薄く削り取って滑らかにするのだ。

古代の文献には、書写材料としての皮のことが、しばしば述べられている。前5世紀のギリシアの歴史家ヘロドトスの証言によれば、イオニアのギリシア人たちは、パピルスをまだ使っていない古い時代には、ヤギや羊の皮の上に文字を書いていたという。ここではたぶん革のことを指していると思われる。同様にペルシア王国の公式の記録、とりわけ前5世紀のペルシアの地方長官の文書で革に書かれたものが、エジプトで発見されているのだ。

さらに死海近くのクムランで発掘された、かの有名な巻物状の文書が注目される。これはユダヤ人社会の宗教について記したものであるが、その大部分は革に書かれていて、互いに縫い合わせて書物にしてあるのだ。また蛇の皮に黄金のインクでイリアスとオデュッセイアを書いたものがイスタンブールの宝物館にあるが、これなどは珍品といえよう。

<羊皮紙>

ユダヤの神官エレアザ-ルがエジプト王プトレマイオス二世(在位前285-前246年)に贈ったといわれる書物状の法律文書は、間違いなく羊皮紙製であった。国王はその時、皮の薄さに驚いているからだ。現在羊皮紙は、一般にpergamena(ペルガメーナ)と呼ばれているが、この言葉は、比較的後の時代になって使われるようになったものだ。つまりこの言葉は、ローマ皇帝ディオクレティアヌスの後301年の価格勅令に初めて登場するものだ。その語源は当時の小アジア地方の都市ペルガモンの名前からきている。

この事については、プリニウスによって後世に伝えられたローマの学者ウァッロの報告が特に興味深い。すなわちエジプトのプトレマイオス二世(在位、前180-前145年)とペルガモン図書館の創立者エウメネス二世(在位、前197-前159年)の間に図書館をめぐって生まれた嫉妬から、プトレマイオスはパピルスのペルガモンへの輸出を禁止した。その結果ペルガモンでは羊皮紙を発明したというのだ。しかし考古学的に現在では、羊皮紙はそれ以前から存在していたことが分かっている。そのため次の説明のほうが説得的なのだ。

前170-168年にシリア王アンティオコスがエジプトに侵入したが、その時アレクサンドリアが包囲され、パピルスが輸出できなくなった。こうした状況の中で、ペルガモンでは図書館をさらに拡張していくために、昔から知られていた書写材料である羊皮紙に手を出したというものである。そしてのちに書物の新しい形態として「冊子本(さっしぼん)」が発明されてから、書写材料として羊皮紙は盛んに用いられるようになって、ついにはパピルスを駆逐したわけである。

古代における書物の主な形態:巻子本と冊子本

これまで私たちは古代における「書物」のいくつかの特殊な形態について、ご紹介してきた。それらは金属や木材や木の葉を材料にしたものから、古代のローマ人が用いていた亜麻布製のものまで、実に様々な材料を使った「書物」であった。ただそれらは文字が記してあるとはいえ、たいていは書物とは呼べないものであった。その中で、これまで何度となく触れてきた「巻子本(かんすぼん)=巻物」だけは、本格的な書物である。これに対して紀元後の帝政ローマ時代になって登場したのが、「冊子本(さっしぼん)」なのであった。そしてその後長い紆余曲折を経て、現在普通にみられる書物の形になったわけである。

ここでは古代ギリシア・ローマ時代をとおして最も重要な書物の形態であった巻子本について、まず詳しく見ていく事にしたい。

巻子本(かんすぼん)

この巻子本は、古典古代のギリシア時代いらい、数世紀にわたって、書物そのものを意味していた。巻物の形をした文書は、古代エジプトで発明され、のちにギリシア世界に入ってきた。その年代は史料が不足していて、定かではない。とはいえギリシアにおける巻子本の存在を示す資料があるのだ。それは前回のブログ「ギリシア・ローマ時代における文字の誕生とその活用」のなかでもその図像を紹介した「紀元前490年ごろのアッティカの画家オネシモスが描いた壺絵」である。

オネシモスが描いた壺絵。ベルリン国立博物館所蔵

その絵には、一人の若者が前かがみに腰かけに座り、両手に巻子本をもって読んでいる場面が描かれている。この壺絵を見るだけでは、巻子本がどんな材料からできているのかは断定しにくいが、多分その材料はパピルスだと思われる。書写材料としてのパピルスについて最初に言及しているアテナイの文字史料の時期が、この壺絵の時期とあまり隔たっていないからである。

<パピルス紙を張り合わせて作られた巻子本>

先にパピルスの項目で説明したが、通常パピルス紙は20葉(枚)またはもっと多くの葉を張り合わせて、巻物状にして、市場に出されていた。これら市場に出されたパピルス紙の巻物は、作成すべき書物の内容に応じて、短く切ったり、余分に張り合わせたりして売られていた。

パピルス巻子本の実物。ベルリンのエジプト博物館所蔵

先に述べたように、ギリシア語でもラテン語でも、文章は横書きで、文字は左から右へと書いていった。その場合一行の文字数は決められていた。さもないと長い巻物の左端から右端まで書いていっては、その文章を読むときに巻物を右端まで広げねばならず、まったく実用的ではなかったからだ。具体的にそれがどのようなものであったのか、下記の図像をご覧になれば大体お分かりいただけよう。

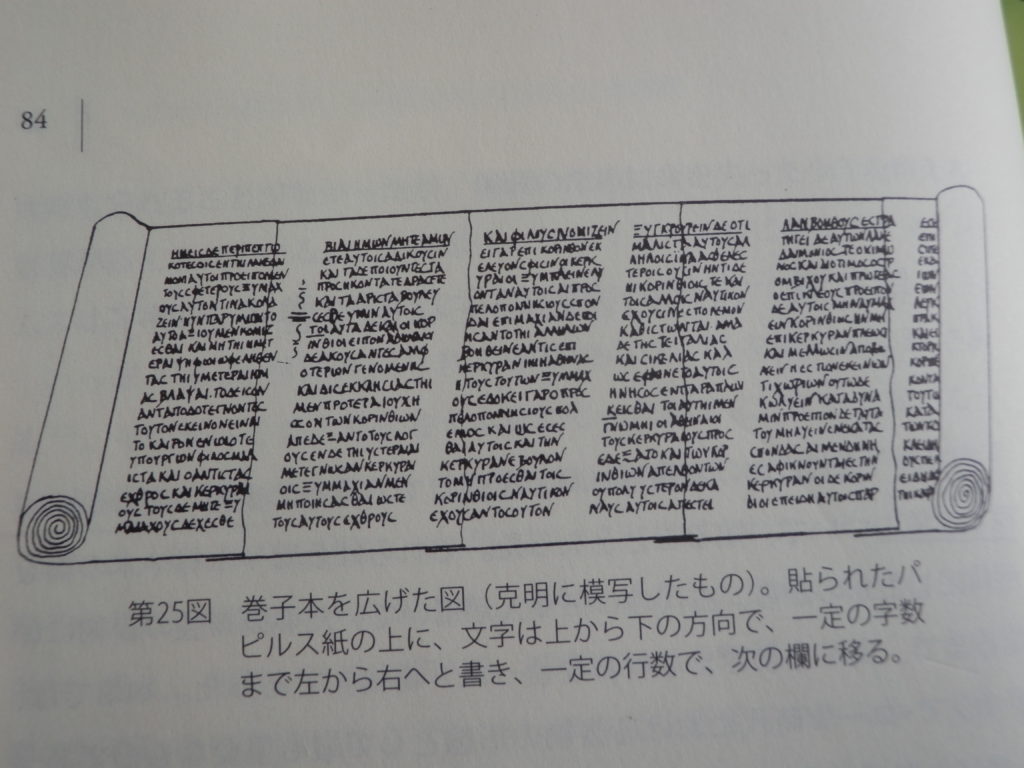

巻子本を広げた図像。発見された実物を克明に模写したもの

古代の巻子本の大きさについてみると、巻物の上下の幅は、現存するパピルス文書から判断して、普通は19センチから25センチの間にあった。ただ例外的に上下の幅が37センチもある大型の巻物もあったし、上下の幅が12センチから15センチの間というものもあった。現在知られているもっとも小さな巻子本は、上下幅が8センチである。それはエロティックな警句詩を載せたものであるが、ある研究者はそれについて次のように書いている。「そうした小型本は、妙齢な淑女がひそかに衣服のふくらみの中に忍ばせて、こっそり読んでいたのであろう」

いっぽう巻物の長さのほうは、理論的には限度がなかった。パピルス紙を好きなだけ張り足していくことができたからである。しかし現実問題として、あまり長いものは、両手でひろげて持った時に、その取扱いが難しく、不便であった。現存する不完全な巻子本から類推して、長さが10メートルを超えるようなものはなかったと思われる。長さが6メートルの巻物は、巻き取るとその厚みは5~6センチとなるが、これなら読むときにその扱いが容易である。例えばプラトンの作品『饗宴』は、長さ7メートルの巻物1巻に収められている。

さて模写された巻子本の図像を眺めると、一行の文章が一定の文字数で左から右へ書かれ、次の行へ移っている。そして下端近くの最後の行に来ると次の右側の欄の第一行へと移っている。ここで一つの欄は、私たちの本(冊子本)の1ページに相当するものと考えればよい。また模写された図像を見ると、パピルス葉を張り合わせた個所が縦の線となって描かれている。この張り合わせ部分は滑らかになっていて、その部分を横切って文字を書いていくのに支障がなかったようだ。

ところで一つの作品としての巻子本の場合、巻物にすべてを書き終えると、最後の欄の右側に細い棒が取り付けられた。そしてその棒を軸にして、巻物は巻かれた。その巻物にはしばしば、その本の表題を書いた小さな標札が付けられた。この標札の取り付けは、おおむね巻子本の所有者がやる仕事だった。それとは別に作品の表題は、本文の初めの部分か、あるいは巻物の外側にも書かれることがあった。さらに巻子本は円筒形の筒に複数入れて保管されたりした。

<再利用されたパピルス文書>

古代においては書写材料は高価で、貴重なものであったので、節約して使わねばならなかった。そのため一巻のパピルス文書は、多くの場合その裏側も再利用された。こうした二度目の使用はほとんどの場合、商売用あるいはお役所の文書に対して行われた。そのような文書には、しばしば正確な日付が記されていたから、研究者にとっては、その表側に書かれた文学テキストの年代測定に対しても役に立っている。

パピルスは乾いた状態で保管されれば、極めて長持ちする材料である。帝政ローマ時代のギリシアの医学者ガレノスは、紀元後2世紀に、自分は300年前のパピルスの巻物を用いたと語っている。発掘された現物によって、そうしたパピルスの長命が証明されているのだ。

冊子本(さっしぼん)

冊子本というのは、現在私たちが本として認識している書物の形態である。ところが、先にも述べたように、紀元前の古代ギリシア時代から紀元後の帝政ローマ時代にかけての長い間、書物といえば「巻子本」のことを意味していた。

<ローマの詩人マルティアリス、最初の冊子本を刊行>

最初の冊子本として実証できるのは、紀元1世紀に帝政ローマ時代のエピグラム詩人のマルティアリスが刊行したものである。この詩人は最初に出した巻子本による詩集の中で、旅行の時に持ち歩くのに便利な小型の冊子本でも自分の詩は読むことができる、と書いている。そしてそれは書籍販売人のセクンドゥスを通じて買うことができる、とも宣伝しているのだ。

彼はまた、自分の作品だけではなくて、ホメロス、キケロ、ウェルギリウス、オヴィディウス、リヴィウスなど古典作家の質の高い作品も、冊子本で刊行し、それらには次のような宣伝文句もつけている。

<羊皮紙に書かれたホメロス、イリアス及びプリアモス王国の敵の運命、

オデュッセウスの運命が折り重なるようにして、この皮のなかに

入っている>

<羊皮紙に書かれたキケロ、もしあなたがこの羊皮紙の本を持ち歩くならば、

あなたはいつでもキケロと一緒に旅している、と考えてもいいのだ>

しかし詩人マルティアリスが書籍販売人セクンドゥスとともに行った新しい試みは、当初はわずかな成果を上げたにすぎなかったようだ。その理由としては、社会的地位の高い保守的な当時の読者は、冊子本を日常的な、過行くことどもを書き記す「ノート・ブック」の類いと考えていたことがあげられる。後2世紀から後3世紀にかけての時期に刊行された冊子本が12冊現存しているのだが、その中のわずか3冊だけがピンダロス、クセノポン、プラトンといった古典作家の作品を扱っていた。そして残りは、神託の詩句、学校生徒用のホメロスからの引用、技術・医学的なもの、大衆文学などであった。

このマルティアリスより数十年後に刊行された羊皮紙冊子本が、エジプトの砂漠の中から発見されているが、それはラテン語で書かれた歴史作品で、ローマ人の対マケドニア戦争を扱ったものである。次いで作られた冊子本は、後200年ごろのもので、遺産相続争いに絡んだ法律家ウルビアヌスの著作である。そのほか後2世紀末から後3世紀初めにかけての冊子本が、いくつか発見されている。そして後3世紀末から4世紀にはいると、発見された冊子本の数は増大している。

<キリスト教と冊子本>

一般に知られているように、キリスト教はローマ帝国の東方辺境に出現し、ペテロ・パウロなどの使徒の活動によってローマ帝国の下層民の間に広がった宗教である。そのため帝国の社会的地位の高い人々からは嫌われていた。このことと冊子本の普及との間には、密接な関係があるのだ。ローマ帝国では皇帝は神として崇拝されていたが、この皇帝崇拝をキリスト教徒は拒否したため、たびたび迫害の対象とされていた。

こうしたキリスト教徒下層民に対しては、帝国のエリート層は反発していた。そのため下層民のほうも上流層に対しては意識的に距離をとって、その行動も違ったものになっていた。そして初期のキリスト教徒は自分たちの信仰を広める手段として、上流層の間では常識になっていた巻子本ではなくて、冊子本を選んだといわれている。つまりキリスト教徒にとっては、当初から冊子本こそ自分たちが選んだ書物の形態だったのだ。そのことを端的に示しているのが、下の図像である。

本箱に入れてある4福音書(聖書)の冊子本。ラヴェンナの霊廟内に描かれた

モザイク画。紀元後5世紀前半のもの

紀元後2世紀末から3世紀にかけて作られたもっとも初期のパピルス冊子本は文学的な内容の標準的なパピルス巻子本に比べて、文字の美しさの点でずっと劣っている。それらは書物の外形的な側面よりも、むしろ書かれた内容のほうに強い関心を抱いていた当時の利用者(庶民であるキリスト教徒)のために書かれた、いわば実用的な文字だったのである。

実際の話、巻子本に対して冊子本は、実用面で明らかに大きな利点を持っていた。まず第一に冊子本の場合、紙の両面に書くことができたので、片面しか書けなかった巻子本より、はるかに多くの分量のテキストを収めることができた。第二に巻子本は手に取って読むときに、その扱いが面倒であった。第三に書写作業にかかる平均的な経費の点で、同じ分量のテキストに対して、パピルス冊子本のほうがパピルス巻子本よりも26%も安くなるという。第四に冊子本のもう一つの利点は、書物の本体と表紙がコンパクトなため、傷みに対して相対的に抵抗力があった。そして冊子本の最大の利点は、巻子本のように読み終わったときに巻き戻す必要がなく、極めて使いやすいことである。さらに冊子本では、必要な個所に栞(しおり)などを入れて、読み直したい部分をすぐに見つけられることも、大きな利点といえる。

とはいえギリシア・ローマ時代の長きにわたって、巻子本こそがまずもって書物だったわけである。冊子本は、上に挙げたような多くの利点を持っていたにもかかわらず、直ちに伝統的な巻子本にとってかわったわけではない。そのためにはローマ帝国の政治・経済・社会情勢の大きな変化が必要であった。ローマ帝国は、後2世紀末から後3世紀にかけて、さまざまな危機的な状況に陥った。属州反乱の頻発、ササン朝やゲルマン人との戦いなどが重なり、経済混乱も生じて社会不安に至った。また政治的にも軍人皇帝の時代という混乱期でもあった。

こうした経緯を経て、コンスタンティヌス帝によって、後313年、キリスト教が公認されることになった。それに伴って主としてキリスト教徒がかかわってきた冊子本が、従来からの巻子本にとって代わったわけである。およそ二百年にわたった巻子本と冊子本の競合状態に終止符が打たれた。そして古い古典古代の担い手の中から生まれた新たな形の書物(冊子本)が、それに続くヨーロッパの中世を経て、今日の私たちの書物の形態として定着したわけである。

<巻子本から冊子本への古典作品の写し替え>

数百年来使われてきた巻子本と並んで冊子本が登場し、最終的には巻子本を駆逐してしまったことは、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷術の発明と、それに続く写本に対する印刷本の勝利に匹敵するぐらい重要で、しかも後世に大きな影響を及ぼした出来事であった。

その最も大きな影響の一つが、古典古代の文献が、古代末期、中世を経て、さらに私たちの時代へと伝承されてきたことであった。とはいえローマ帝政末期に、私的な文庫を含めた当時の図書館の巻子本の蔵書を、新しい書物の形態である冊子本に移し始めた時、人々は文学上のその時代の嗜好と彼らの価値観に従って、古典古代の作品を取捨選択したのであった。

その結果、例えばアリストファネス(前450~前385)の44の喜劇作品のうち、わずか11作品だけが残ったのである。また以前には大変好まれたが、冊子本への移し替えの時代には、評価が下がっていたメナンドロスの作品も、わずかなものしか冊子本にならなかったのである。しかもこれらは今日には伝わっていない。そのため私たちが現在メナンドロスの作品について所有しているテキストは、いくつかの引用は別にして、エジプト出土のパピルス巻子本だけなのである。

また東西両ローマ帝国の貴族層およびコンスタンティウス二世統治下のコンスタンティノポリス図書館をはじめとする当時の大規模な図書館も、率先して古典古代の数々の作品を、パピルス巻子本から羊皮紙冊子本へと書き写す作業を奨励するようになった。これらはスポンサーの嗜好と財力を反映した豪華本であったが、少なからぬ数の豪華本が、多かれ少なかれ、完全な形で現存しているのだ。それらを列挙すると、次のようになる。

後4,5世紀の二冊のヴェルギリウス冊子本、 ミラノのアムブロアシアーナ図 書館所蔵の後5世紀末のイリアス、ウィーンのオーストリア図書館所蔵のディオスクリデスの植物標本(献呈の銘により後512年より前のもの)、大英博物館所蔵の後5世紀の創成期、紫の羊皮紙製の3冊の『ウィーン創成期』、ロッサリーノの福音書、パリ国立図書館所蔵の後6世紀の『シノペ福音書』、

これらはごく著名なものであるが、それらがよく知られているのは、イラストが豊富に入った冊子本という理由によるのだ。ただそうしたイラスト入り冊子本は、テキスト伝承の点でいうと、必ずしも良いわけではない。たとえば後4世紀に書かれたテレンツ冊子本は、文字の字面は美しいのだが、テキストの書写にあたって間違いが多いので、文献学者の間では評判が悪いのだ。

<冊子本の形態>

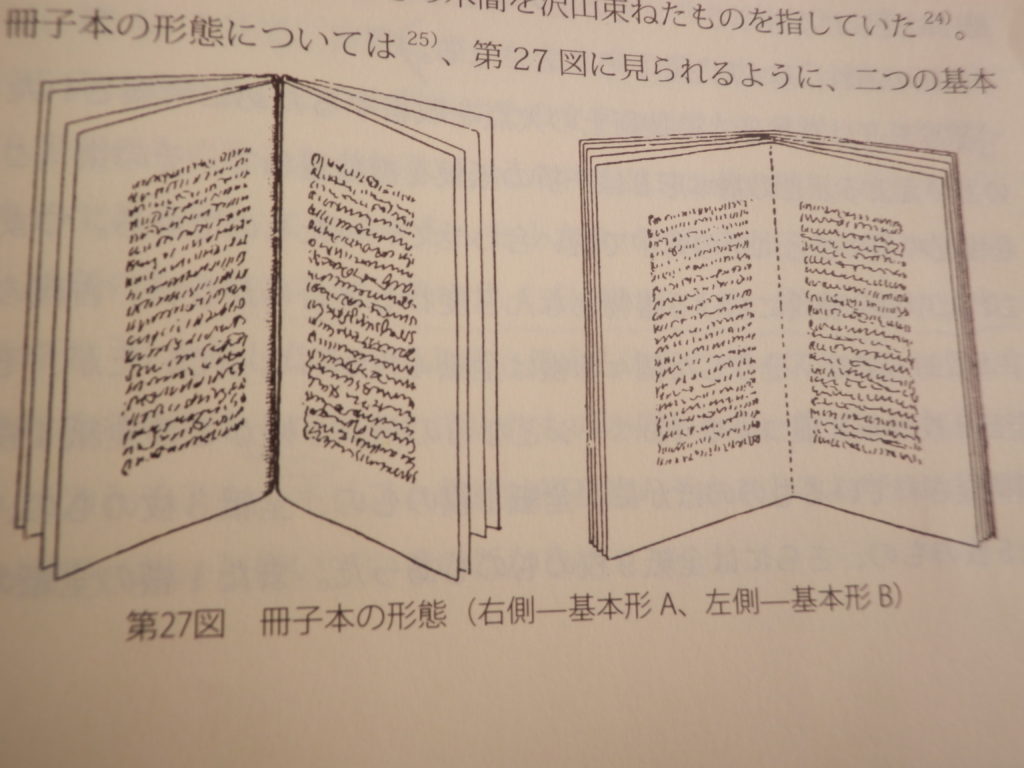

冊子本の形態については、下の図像に見られるように、二つの基本形を区別することができる。

冊子本の形態(右側ー基本形A、左側ー基本形B)

基本形Aは今日の学校で生徒が使っているノートのようなものである。つまりたくさんのパピルス紙葉を中央で折り曲げて、再び開いたものである。この一束の紙葉は、折り目の線に沿って、糸で縫い合わされた。この形に属するもので代表的なものは、紀元後300年ごろの「ボドマー・コーデックス」と呼ばれるものである。そこにはメナンドロスの喜劇『気難し屋』の全文および『サモス島から来た女』と『アスピス』の大部分が収められている。

ただこの冊子本には次のような欠点があった。そこに使用される全紙の数が増えれば増えるほど、本を閉じるときに緊張が加わる。その結果、本の背中の部分に裂け目ができるか、もしくは綴じ糸が全紙の内部に食い込むようになる。そのため、しばしば折り目の個所に羊皮紙または革の細い帯状のものを貼り付けて、保護していたのだ。

基本形Bは基本形Aの技術上の欠点を改善するために、考案されたものだといえよう。この基本形Bは一折の紙葉を複数重ねて、その束(これを帳と呼ぶ)ごとに、その背中を縫い合わせていったものである。このやり方が、中世から現代にいたるまで伝えられた。こうした製本上の技術については、冊子本をよく観察するとわかるが、普通は気が付かないものである。

古代の冊子本にあっては、そうした個々の帳は全紙4枚からなっていたが、その全紙4枚から8葉、ついで16ページとなるのだ。1帳が全紙4枚から構成されているもののほかに、全紙1枚のもの、全紙3枚のもの、全紙5枚のもの、さらには全紙9枚のものまであった。

<冊子本の大きさ>

冊子本の大きさについてみると、後2世紀及び後3世紀の現存するもっとも古い冊子本では、縦長の長方形で、厚さ300ページ以下となっている。パピルス冊子本と並んで、羊皮紙の冊子本が登場するようになった後4世紀以降になると、もっとサイズの大きな本が現れてきた。これまでに知られているものの中でもっとも大型のパピルス冊子本の一つに、後4~5世紀のコプト教の詩篇を収めた冊子本があるが、これは少なくとも638ページある。さらに聖書全編を収めた後4世紀の羊皮紙製冊子本は1600ページある。また本の縦横のサイズについては、縦40センチ、横34センチという巨大本もあった。

いっぽう小型本のほうは、縦45ミリ、横38ミリというものもあった。それでも厚さは192ページもあった。その製作年代は後4世紀から後5世紀にかけてのもので、内容はマニ教の開祖の生活を記したものである。これよりさらに小さな本としては、縦40ミリ、横26ミリであるが、パピルス冊子本とはいえ、折りたたんだ1紙葉のものである。これはおそらく魔よけのお守りとして使われていたものと思われる。教父ヨハネス・クリュソストモスも、「キリスト教徒は福音書のテキストをお守りにして、首からかけていた」と書いているのだから。

<冊子本の装丁>

巻物状の巻子本とは違って、冊子本にはしっかりした表紙がついていた。この点現在の書物と共通している。ただ古代の冊子本の装丁に関する私たちの知識は、長い事わずかであった。ところが1945年から46年にかけてエジプトのナグ・ハマディで発掘された後4世紀の13冊に及ぶコプト教のパピルス冊子本によって、私たちの知識は著しく豊かになった。この冊子本は、その製本が唯一の束(帳)からなっている基本形Aに相当するものである。下図のように、その装丁はとても良い状態に保たれている。

エジプト出土のパピルス冊子本とその表紙

13冊の冊子本の装丁は、それぞれわずかな違いがみられるものの、おおよそ次のようになっている。まずその表紙にはヤギまたは羊の革が使われている。その大きさは、その上部、下部そして右側が、製本された紙葉よりも数センチ広い。そして左側には、三角形の布切れが付いている。パピルス紙葉を重ねて作った厚手の表紙を革の内面に貼り付けた後、革のはみ出した部分は折り曲げて、表紙に貼り付けた。その後、製本された紙葉の折り目には、革の細い帯がくっつけられた。それから細い革紐で綴じ合わせることができるように、表紙の一部に穴があけられた。そして最後に、表紙の革は、本の背中のところで穴があけられ、本の紙葉を内側に置く。それから細い革紐をこれらの穴に通す。こうして製本された本を閉じると、表紙の上部に取り付けられた三角形の布切れを、その先端に着いた細紐で動かして、冊子本全体をしっかりと綴じることができるのである。

<冊子本の場合の筆写のやり方>

冊子本の場合、紙の上への書き込みの作業は、通常装丁を行う前になされた。書き手はまず書くべきテキストの中身を吟味して、パピルスにするか羊皮紙にするか、その書写材料を選択した。それからあらかじめ1帳(紙葉を束ねたもの)ごとの全紙の数を確定しておく必要があった。というのは書き始めてからでは、1帳のページ数を変更できなかったからである。

また書いている間、ページや帳の順番をきちんと把握しておかねばならなかった。そのための一番簡単なやり方は、事前の丁付け(ページ数をつけること)であった。冊子本の多くで、こうした丁付けが、たいていの場合、上端の中央部になされていた。この丁付けの作業は、本を製本した後で行われていた。それは読者がテキストの中の特定の個所を、いつでも速やかに見つけられるようにとの、配慮であった。これは巻子本の場合にはできないことであった。

この実利的な便利さという考えは、官庁や商売上の実務に伴って生じてきたものといえよう。

また羊皮紙冊子本の場合は、書く前に羊皮紙の上に尖筆によって罫線が引かれた。これによってページごとに書くための面積が同じになり、上下同じ間隔で書くことができたのである。また文字を収めるスペースがページごとに異なることがないようにするために、1帳ごとに紙葉を重ねて、1ページの中の各部分の四隅に穴を通して開け、文字を書く範囲を確定したのである。