私はこれまでヨーロッパの書籍文化の歴史を研究してきた。その一環として、2004年10月に朗文堂から『ヨーロッパの出版文化史』と題する著作を刊行させていただいた。今回の「ヨーロッパ中世の書籍文化」は、その「第一章 グーテンベルク以前の書物の世界」に基づいて、その内容に多少の手を加えて書きあげたものである。

第一章 ヨーロッパ中世・写本の時代

<書物の製作は修道院で>

古代ローマ帝国が崩壊した5世紀末から12世紀まで、書物の世界はもっぱらキリスト教の修道院の中で展開されていたといえる。それに先立つ時代については、私がこのブログの中で5回にわたって書いてきた「ギリシア・ローマ時代の書籍文化」で詳しく述べているので、参照していただければ、幸いである。

それをお読みいただければ分かることだが、ローマ帝国後半の4世紀ごろから、書物の形態が、巻物状の「巻子本(かんすぼん)」から現在普通にみられる「冊子本(さっしぼん)」に大きく変化した。しかし書物は依然として、古代と同様に手書き(筆写)によって作られていた。ヨーロッパにおいては、15世紀半ばにグーテンベルクによって活(字)版印刷術が発明されるまで、基本的に写本の時代が続いていたのだ。

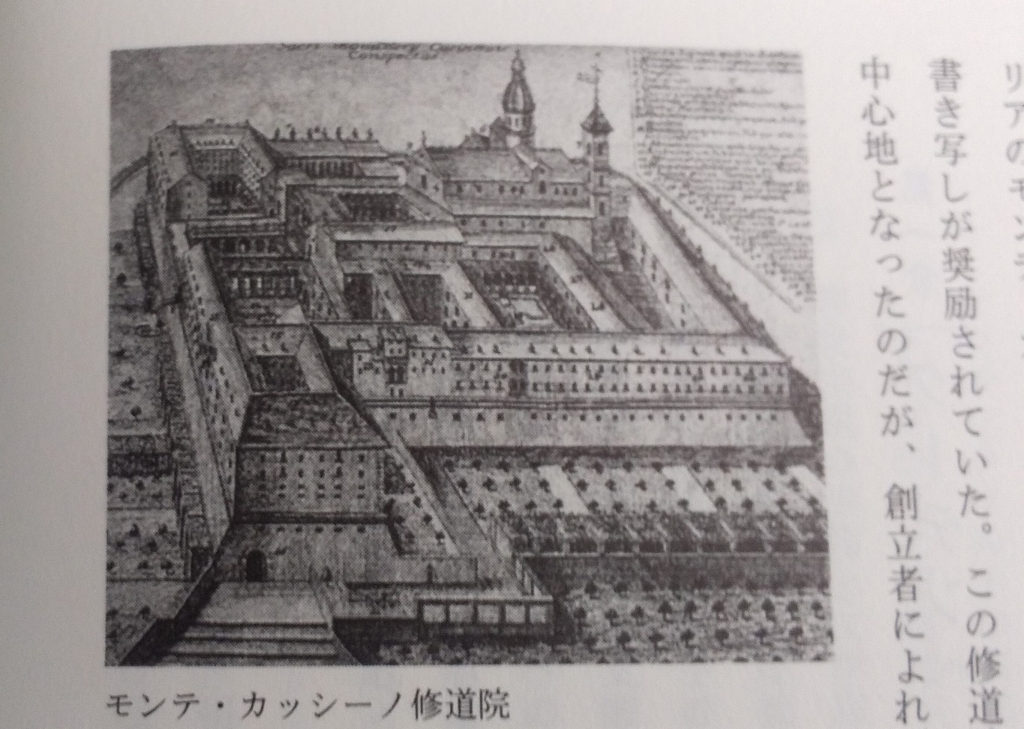

モンテ・カッシーノ修道院

たとえば西暦529年に聖ベネディクトゥスによって中部イタリアのモンテ・カッシーノに設立された修道院では、教会文書の書き写しが奨励されていた。この修道院はカトリック伝道運動の中心地となったのだが、創立者によれば、こうした筆写作業は神への奉仕事業の一つであったのだ。かくしてこの修道院の中には、立派な筆写工房が作られた。そして修道僧たちによって、キリスト教に関連した書物であった典礼書、聖者伝、聖書、教父の著作などが、せっせと筆写されていた。

やがて8世紀後半、フランク王国のカール大帝は、このベネディクトゥスのやり方を王国内のすべての修道院に見習わせた。そしてそれ以降に中・西部ヨーロッパに設立された修道院には、そうした筆写工房が作られるようになった。そこではキリスト教関連のものや、ギリシア・ローマ時代の古典作家の作品などが筆写された。そして製本された書物は修道院や聖堂内の図書館に保管された。これらの施設こそが、中世ヨーロッパにおける知識・教養及び伝統を保持し、後世に伝えていく文化機関だったのだ。

その実態については、日本でも翻訳書があるイタリアの作家ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』の中にいきいきと描かれている。ここでは北イタリアの修道院が舞台となっているが、当時の西ヨーロッパのほかの修道院でも、事情は大差なかったと思われる。この小説は1980年にイタリア語版が出版されたが、大評判となり、周辺のヨーロッパ諸国の言語に翻訳された。例えばその独訳は1982年に刊行されたが、その少しあとから私が長期滞在するようになった西ドイツでも、大ベストセラーとなっていたのをよく覚えている。西ドイツの高級週刊誌「デア・シュピーゲル」の書評欄では、『薔薇の名前』が数か月にわたってベストセラーの首位を占めていたからだ。その後日本語訳が1990年に刊行された。またこの小説は映画化され、「007」シリーズで名高いショーン・コネリーが主役を演じている。この映画のほうも、とても興味深い作品であったが、書籍のほうは一段と格調が高く、挑戦して読んでみる価値が十分あるので、お勧めする

『薔薇の名前』ウンベルト・エーコ著 河島英昭訳 東京創元社

ところがこうした知識や教養が宗教関係者によって独占されていたために、長い間これらは他の階層の人々から遮断されていた。そして写本としての書物も一般の人々の手の届くところにはなかった。ちなみに12世紀ごろの写本の販売量は、古代のヘレニズム時代(前334年-前30年、ギリシア風文化の時代)やローマ帝国時代(前27年ー後476年)の規模より劣っていたといわれる。

また13世紀に紙がヨーロッパに登場するまで、書写材料としては羊皮紙ないし子牛の皮紙が用いられていた。そしてこれらの素材は高価なものであったため、古いテキストを消してその上に新しいテキストを書くという事すら、まれではなかったという。

<大学の中に筆写工房が>

やがて12世紀になってヨーロッパに大学が生まれると、学問研究はもはや修道院や宗教関係者の独占物ではなくなり、大学の中にも筆写工房ができた。まず当時の先進地域だった北イタリアのボローニャやパドヴァ、あるいはフランスのパリなどの大学が、書物の生産と需要の新たなセンターとなった。

ローマ教皇の認可を受けて生まれた大学は、ラテン語を学ぶための文法書や、神学、哲学の書物あるいは医学や法学の著作を必要としていた。こうした書物は、修士や学士自身によって筆写され、さらに製本されて販売されていた。

中世の筆写生(木版画、パリ、1526年)

ただし、筆写生や製本工としての学生たちは、スタチオナリイと呼ばれた役人によって監督されていた。つまり出来上がった書物を学生たちが勝手に貸しあったり、コピーをとったりすることに対して、厳しい監視の目が光っていたわけである。現在の日本の大学で「コピペ」を悪用している大学生が問題となっているが、初期のヨーロッパの大学でも学生たちは、こんなことをしていたことが分かって、興味深い。それでも14世紀初めのパリ大学には、一定の範囲内で書物の販売を許可されたリブラリイという役職がうまれている。このほかパリには、民間の書籍販売人も出現していた。

当時のパリ大学は全ヨーッロパの知の焦点であったため、パリ大学の学者による著作物は、やがてそこに留学していた南独バイエルンやオーストリア地域出身の学生たちによって、故郷の修道院にもたらされた。そして14世紀にドイツ語圏の各地に大学が誕生すると、それら大学内の写本工房のスタチオナリイや写本販売者は、パリやイタリアの大学と同様の機能を持つようになってきた。

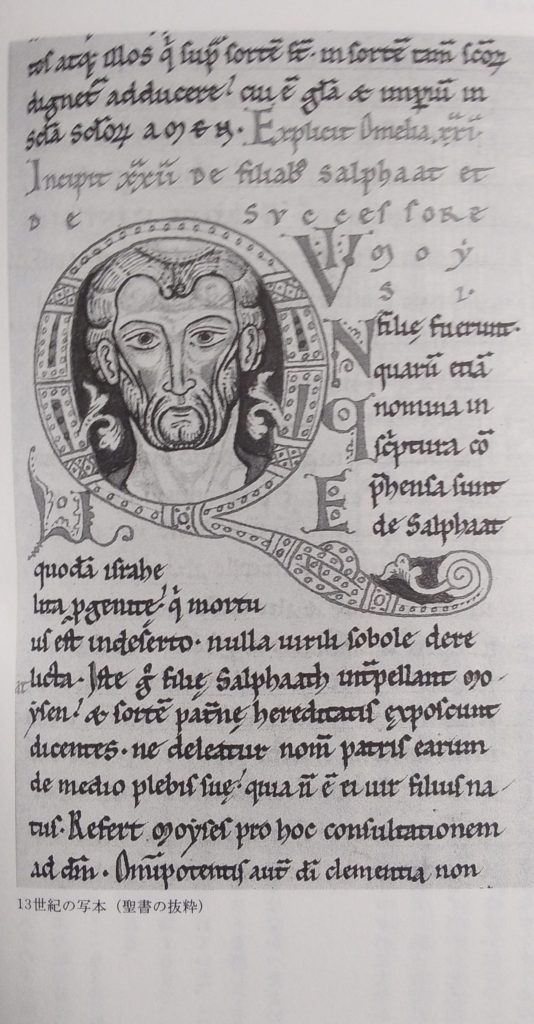

13世紀の写本(聖書の抜粋)

<その他の筆写工房>

いっぽう14,15世紀になると、修道院や大学のほかにも中級規模の都会に、一般の筆写工房が作られるようになった。その背景としては、主として都市において、書くこと(文章で表現すること)の重要性が増していたことがあげられよう。

都市間の争いごとや、都市、諸侯、聖職者間のもめごとは、しばしば公証人によって決着がつけられた。武器による戦争に先立って書類による戦いが行われたわけである。その際、争いの当事者は、教会法やローマ法を熟知していた大学出の法律家を、争いの場に送り込んだわけである。

この点でもイタリアが先んじていた。そのイタリアでは各地に都市が発達していて、都市の新興市民層は、言葉を操る術や博識の点で田舎貴族をうわまっていた。

そして彼らは一つの教養階層を形成するようになっていたのだ。そのため書物はこうした大商人階級にとって、実質的な意味を持つものとなっていた。かくしてイタリア各地の都市に筆写工房が生まれた。そこでは数多くの筆写生が、主として公正証書や商業文書の筆写を請け負っていた。また頼まれれば、彼らは一般の書物も筆写していた。

このころイタリアではすでに、マニュファクチャー方式で仕事をする巨大な筆写工房も出現していた。これらの工房では、装飾文字担当の画家が、筆写された書物に赤インクで見出しの文字や頭文字を描きこんでいた。高価な写本の場合は、さらに挿絵画家の仕事が加わり、芸術味豊かに、各章の飾りぶち、枠ぶち、装飾文字などが描かれた。

宗教関連ではない世俗的な文書や書物に対する要請は、アルプスを越えてドイツでも沸き起こり、やはり各地の都市で一般の筆写工房が誕生した。そして書物に対する需要の増大を促すことになった。そこでは12,13世紀の十字軍の遠征の後に各地に学校が設立されたが、その児童生徒用の教科書や読本も必要になっていた。

そのいっぽう、14世紀にはキリスト教徒の自由な協同組合組織ともいうべき「共同生活兄弟団」の手によって、宗教関係の聖書や祈祷書、さらには教科書などの筆写が商売として行われるようになっていた。その際ラテン語の宗教的文献は、当時の民衆が理解できる自国語に翻訳されたうえで筆写されていた。こうしたやり方で彼らは写本の売り上げを伸ばして、書物の民衆への普及を図ったわけである。この組織は1386年に設立され、オランダからドイツへ入っていった。そこには写本の正確さを監視する係もおり、彩色と製本はその技能をもった職人に依頼していた。こうした民間の聖職者による筆写工房は、一種の工場のような様相を呈していたといわれる。

「共同生活兄弟団」の筆写工房は、とりわけ当時のドイツで先進地域であった南ドイツの各地に点在していた。また南ドイツとはライン川をはさんで反対側にあったアルザス地方(当時はドイツ帝国領)にも、このような筆写工房はたくさんあった。なかでも大規模だったのが、同地方のハーゲナウで教師をしていたディーボルト・ラウバーが経営していたものであった。このラウバーが筆写工房を営んでいたのは、15世紀つまり1425-67年までの間であったが、この時期はまさにグーテンベルクが活(字)版印刷術の発明に取り組み、完成させた時期であったことが注目される。

ラウバー工房で製作された写本70冊が今日なお残っている。また読者向けの宣伝パンフレットの一つには、40点の作品が記載されている。そこには聖書、祈祷書、ドイツ語の叙事詩などのほかに、ラテン語で書かれた法律書や医学書などもみられる。ラウバー工房で製作された書物はアルザス地方にとどまらず、南はチューリヒ、コンスタンツ、東はヴュルツブルク、ニュルンデルク、そして北はライン川下流地域にまで運ばれていた。その生産量といい、販売ルートの広さといい、ラウバー筆写工房に匹敵するものは、当時のドイツには見られなかった。

グーテンベルクは若いころにこのアルザス地方の中心都市シュトラースブルクで、活字版印刷術のの発明に没頭していた。ここを含めた南ドイツ一帯には筆写工房が各地に点在していて、書物製作のための一種のマニュファクチャーも存在していたわけである。そしてこれによって需要の増大に見合った供給の増加がかなり図られたのだ。

- このような一般的な環境の中で、書物の生産をさらに高めるための手段の改善つまり技術革新への要望が強まっていた、と考えてもおかしくはないであろう。印刷術の発明に対して、時代はまさに熟していたのである。

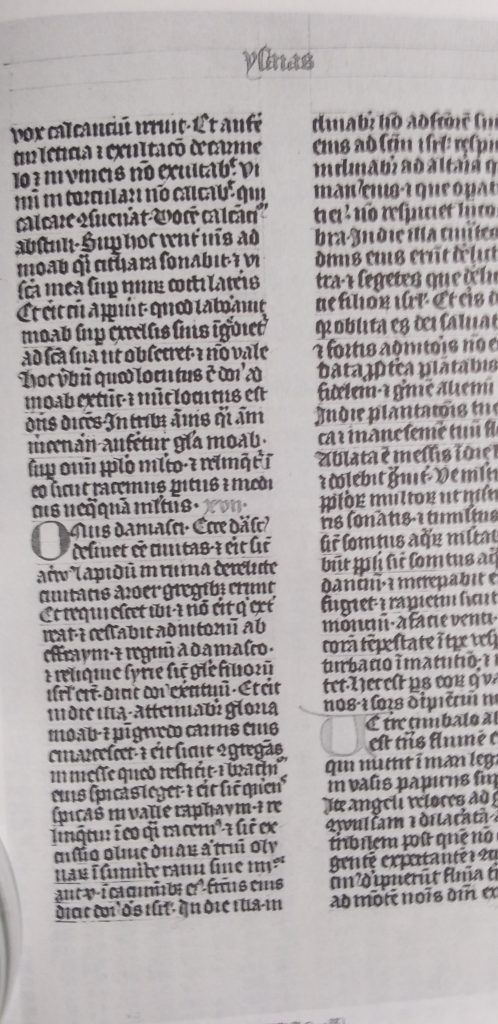

15世紀半ばの写本

(需要の増大に応えて製作された大量生品)

第二章 書体の重要性

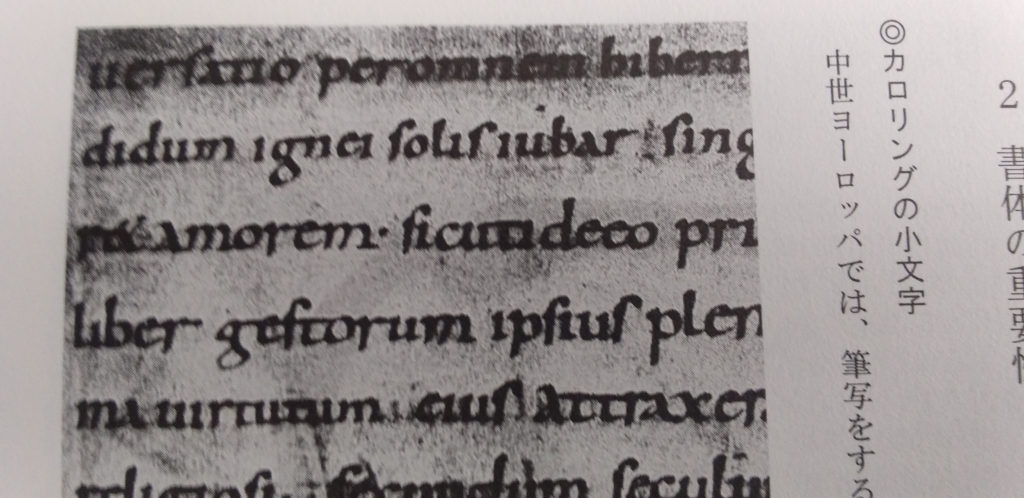

<カロリングの小文字>

中世ヨーロッパでは、筆写するにあたって、文字の形というものが重視されていた。キリスト教(ローマ・カトリック)が浸透していた当時の西ヨーロッパでは、文字の形は、内面の姿勢や宗教的信条の表現であると、みなされていたからである。

そうした背景のもとで、キリスト教をフランク王国(カロリング朝)支配の要として重視していたカール大帝(在位768-814)は、イングランドの神学者ヨークのアルクィン(735頃ー804)に依頼して、文字改革を実行させた。その結果、カロリングの小文字と呼ばれる新しい書体が生まれた。これはカロリング・ルネサンスと称される文化運動の一環として行われたものであった。当時の俗化したラテン語に対して、古典を模範にした正しいラテン語を復活させるための運動だったのだ。

カロリングの小文字(9世紀、ザンクト・ガレン)

この結果ラテン語教育が盛んとなり、修道院ではこのカロリング小文字で多くの写本が作成され、古典文化の遺産が継承されることとなった。そしてこの書体は、やがてローマ・カトリック教会の影響力が及んでいたすべての地域(西ヨーロッパ地域)における統一文字となった。これはその後数世紀にわたって生き続け、ついには西ヨーロッパ諸国で用いられるアルファベットの小文字の基本形となったのである。

<ゴシック書体>

やがて13世紀になって、北フランスに初期ゴシックの書体が現れた。これは垂直方向に文字が屈折したもので、書き出しの細い線も、表現豊かに形成された。そしてゴシック建築と同様に、ゴシック書体も宗教的な効果を示して、内面化していった。つまり行と行との間隔、文字の上端と下端の間隔が狭くなり、ついには一ページ全体が、織物のように見えるようになった。このように成熟したゴシック書体に対して、テクストゥーラ(織物風)体という呼び名が生まれたのである。

テクストゥーラ体(15世紀半ばのラテン語聖書の一部)

この書体を使って、ミサ典書、詩篇、福音書などキリスト教の典礼文書が、ラテン語で書かれた。のちにグーテンベルクはその聖書を印刷するにあたって、このゴシック文字(テクストゥーラ体)に倣った活字を鋳造した。

いっぽうこの重々しくて読みにくいゴシック書体は、商人たちの書類や都市の裁判所の書類には向いていなかった。そこではもっと実用的で、速く書くことができる

書体を必要としていた。こうした要請にこたえるようにして、ゴシック書体の雑種やゴシックのドイツ書体が作られた。ゴシック書体の雑種は、表現力が豊かで、ラテン語ではない当時の各国語で書かれた世俗的な書物によく用いられた。またゴシック体のドイツ文字やイタリック体の文字は、公証人や商人によって、しばしば使用されるようになった。その後この二つの書体を基にして、ヨーロッパ各国の個性あふれる変種(ヴァリエーション)が生まれていったわけである。

<さまざまな書体>

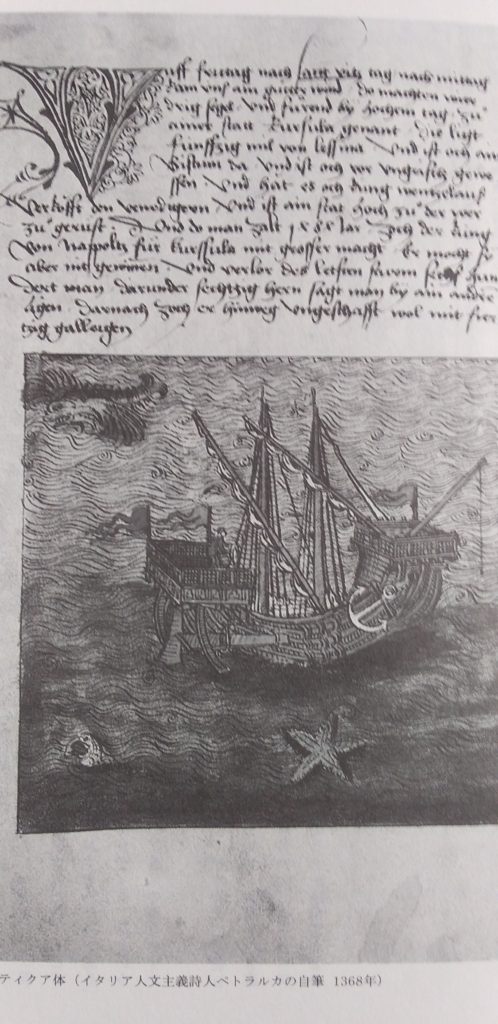

いっぽうギリシア・ローマ時代の古典作品を研究していた人文主義者たちは、例のカロリング小文字を注意深く模倣して、それを洗練し始めた。この人文主義者の小文字が、今日一般にみられるローマン体の筆記体の原初形態だったのである。その一例がイタリア人文主義詩人のペトラルカの自筆の文字である。これはゴチコ・アンティクア体と呼ばれている。

人文主義詩人ペトラルカの自筆文字(1368年)

ペトラルカのゴチコ・アンティクア体から、さまざまなヴァリエーションが生まれていった。これはイタリアで出現したものだが、やがてドイツ人留学生によって、アルプスの北のドイツへともたらされた。

グーテンベルクは印刷用の活字を作るとき、その時代に存在していたさまざまな筆写文字の書体を用いていた。その際印刷すべき書物の種類に応じて、いろいろな書体を使い分けていた。ゴチコ・アンティクア体は、免罪符、小型の暦、大型のラテン語辞書などを印刷する際に使っていたのだ。

第三章 木版印刷の出現

<カルタと聖像版画>

グーテンベルクによって活字版印刷術が発明される少し前、ヨーロッパに木版印刷が現れた。それがいつ、どこで、どのよにして生まれたのか正確にはわからない。しかしその始まりがカルタや聖画像を大量に製作するという要請に従って、出現したものであることは、十分想像される。

カルタは西暦1120年、宋の徽宗皇帝治世下の中国ではじめて考案され、14世紀後半にヨーロッパに伝わったといわれる。そして14-15世紀世紀には、イタリアのヴェネツィアや南ドイツで、カルタの印刷は重要な産業の一つにまでなっていた。またこのころ宗教画の木版印刷がヨーロッパで盛んにおこなわれていた。その最初の製作年代は、14世紀の終わりの2,30年の間であったろうと考えられる。

木版「聖母像」(ブリュッセル図書館所蔵、1418年)

印刷年代のはっきりした最古の木版画は、1418年という年号の入ったブリュッセル図書館所蔵の「聖母像」だとされている。そのほか聖像版画の多くは南ドイツの修道院から発見されている。それの初期製作の中心地のひとつがヴェネツィアであったことは、1441年の同市の議会布告によって明らかである。

以上のことから、カルタと聖像版画の印刷は、ほぼ同じころに、同じ地域で出現したものと考えられるのである。そして活字版印刷術が発明された1450年ごろには、木版による版画印刷の技術は、中央ヨーロッパ全土に広がっていたものと想像される。

初期の版画は「聖母像」、「聖クリストファ」、「十字架上のキリスト」など聖書の中の物語や、使徒の生涯からとったものである。ただその絵は極めて粗雑で、画線部分だけが印刷され、残りの部分はあとから着色されるか、または型紙で彩色されていた。これらはたくさんの信徒たちに売られていた大量生産品だったのだ。

いっぽうカトリック教会が金銭の支払いと引き換えに、宗教的な罪を許すための保証書として発行していた免罪符は、はじめは手書きであった。ところがこれもやがて木版印刷に変わり、素朴な聖像版画と一緒に、教会で売りに出されるようになった。聖像版画は、我が国の神社仏閣で売られている守り札と同じように、家内安全や商売繁盛を願うもので、旅の土産物として家に帰ってから、壁や戸口に貼られた。

これらの聖像版画は、画題から見て当然であるが、もっぱら修道院の内部で製作されていた。多年にわたって写本の製作に携わっていた修道院の写字僧の仕事であったのだ。同種のノウハウを持っていた者が、技術革新の波に乗って新たな分野に進出したわけである。

写字僧たちは、木に印刷用の版を彫り、印刷・着色の作業をしていた。ただ忙しい時には、修道院の外の画家に下絵を注文することもあった。そのようにして製作した聖画像を、彼らは教会の前に立つ市(いち)で大量に売りさばいて、修道院財政の確保に役立ていていたのだ。

<木版本の誕生>

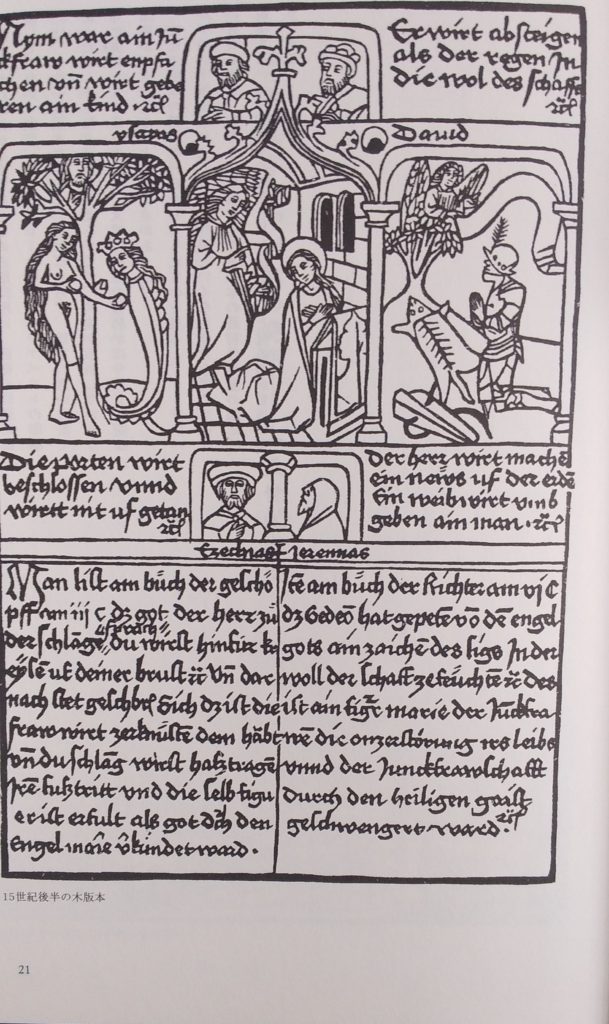

15世紀後半の木版本の一部(文字はドイツ語)

以上のような版画から、やがてこれらを集めて一冊の本にした、いわゆる「木版本」が生まれた。この木版本は主としてドイツやオランダを中心に作られた。初期の版画には文字は伴わなかったが、やがて絵の下や絵の中に簡単な文章が書かれるようになった。そして一冊の書物に、そうした絵と文章が混じった版画がたくさん貼られていった。

それらの文字入りの版画は、我が国の和本と同じように片面刷りで、絵や文字が印刷されていない面を内側に二つ折りにして、書物の形態で製本された。これは紙を版木の上に置いてこすりつけて印刷するため、裏面には印刷できなかったのである。我が国の浮世絵などの版画を考えれば分かるように、この木版印刷は画像の印刷には適していたが、文字、とりわけローマ字のアルファベットの印刷には、一枚一枚版木に彫っていかねばならず、能率の悪いやり方であった。しかも版木は材質が柔らかくて、何度か印刷しているうちに摩耗して、文字や画像の輪郭がぼやけて、鮮明な印刷ができなくなるという欠点があった。

これら木版本の発行年月日を記したものを見ると、グーテンベルクの活字版印刷による初期の作品(1430年代)といくらも年月を隔てていないものもある。おそらく木版本と活字版本の最初の作品との間には、数年あるいは10数年の隔たりしかなかったとみるのが妥当なようである。