その03 書物の普及と書籍取引

Ⅰ ギリシア世界における書物の普及

<ホメロス作品の文字化>

いったい、いつどこで書物がギリシア世界に登場したのだろうか? このことを明らかにする史料は、残念ながら存在していない。しかし古代ギリシアにおける最古の大英雄叙事詩といわれるホメロスの『イリアス』及び『オデュッセイア』の中身を書き留めるために書物が生まれた、と言われているのだ。これら二つの叙事詩は、ヨーロッパ文学の源泉と仰がれている。そのため日本でも1943年以来、いくつかの翻訳がある。また岩波文庫には松平千秋の邦訳があり、私もこれを所持している。

岩波文庫版、ホメロス『オデュッセイア』(上)松平千秋訳

さて、これらの作品の作者または編者といわれているのがホメロスという盲目の詩人なのであるが、その実在には疑問があるとされている。それはさておき、『イリアス』及び『オデュッセイア』は、もともとはホメロスと呼ばれる詩人が、人々の前で語り聞かせたものだった。彼はいわば「語り部」だったわけである。『イリアス』はトロイア戦争での英雄たちの活躍を描いた叙事詩であり、『オデュッセイア』はこのトロイア戦争の英雄オデュッセウスの、トロイア攻略から帰国までの冒険を描いた叙事詩である。トロイア戦争というのは、ギリシアの英雄たちが、今日のトルコの小アジア西北岸にあったトロイアの地を攻め、10年間の包囲ののち陥落させたという伝説上の戦争である。

とはいえ、ホメロスの叙事詩を夢中になって読んで、この戦争があったことを信じて発掘調査した19世紀のドイツ人シュリーマンが、その実在を証明したのである。彼の著作『古代への情熱』は、私も愛読したものである。現在ではその発掘現場は観光地として人々が押しかけているが、私も1984年に家族と一緒にここを訪れている。有名な「トロイ(ア)の木馬」の巨大な模型が展示されていて、私の子供たちは大喜びしていたが、親日的なトルコ人から声をかけられたりした。そこの遺跡の9層のうち第7層が、古典古代のギリシアより古いミケーネ文明と同時期のトロイア文明にあたるとされている。ミケーネ文明というのは、前1600~前1200年頃に、ギリシア人の第一波のアカイア人が、ペロポネソス半島のミケーネ地方を中心に形成した青銅器文明であった。その中心地ミケーネの遺跡もシュリーマンが発掘しており、私も1985年のギリシア旅行の際に訪れている。

ミケーネ文明のことはその後、いろいろな考古学者などによって研究が進んでいて、さまざまなことが解明されているが、トロイア文明の実態については、あまり研究が進んでいないようだ。しかしミケーネ文明が滅びた前1200年ごろに、トロイア文明も滅んだらしい。そしてトロイア戦争はその末期の時代に行われた戦争らしい。ミケーネ文明が滅んだあと、ギリシアの地については、前8世紀までの400年間史料に乏しく、ほとんど不明であることから、暗黒の時代といわれている。ただこの地では、この間に青銅器時代から鉄器時代に移行し、前8世紀ごろからポリスを中心とした新たなギリシア文明の時代に入ったのである。

謎多き盲目の天才詩人ホメロスは、この新たなギリシア文明の時代のごく初期に位置していたらしい。そして400年ほど前に起きた戦争についての言い伝えを、叙事詩にして、人々の前で朗誦していたようだ。その後ホメロスのあとも、『イリアス』と『オデュッセイア』は、吟遊詩人たちによって、語り伝えられていった。これら初期の吟遊詩人たちは、本来のテキストにあまりとらわれずに、それぞれ自由に名人芸的に歌っていたようだ。そのため語り部である詩人によって、物語の中身に大きな差異が生じていた。

しかし前6世紀に、アテナイの女神アテナを祭る大祭が開かれ、ホメロスの叙事詩の朗読が行われることになった。その時、一人の吟遊詩人が詩の一つの章(歌)を朗誦したのだが、その詩人は自分の前の詩人が歌い終えた個所から歌い始めたといわれる。このことは、すでに信頼のできる統一的なテキストが書物の形で出来上がっていた証拠である、と見ることができるのである。つまり大勢の吟遊詩人たちはホメロス作品の手書き原稿ないし書物を旅行鞄の中に入れて、持ち歩いていたようなのだ。

これを要するに、前6世紀にはホメロス作品は文字化された、と見なすことができよう。同時に前700年ごろに活躍した叙事詩人ヘシオドスの『労働と日々』(怠け者の弟に与えた教訓詩の形をとって、農民の苦しさ、勤労の尊さを説いた作品)や『神統記』(天地創生以来の神々の系譜を語った叙事詩。特にゼウスをたたえた)、さらに前7世紀の抒情詩人たちの作品も文字化されて、ギリシア各地に普及していったわけである。

<ギリシアの僭主たちの文庫>

僭主というのは、民衆の不満を利用し、その支持を得て、非合法的に政権を握った独裁者のことを言う。前7~前6世紀の貴族政治から民主政治への過渡期に、この僭主政治が出現した。なかでもアテナイの僭主ペイシストラトス(前600年ごろ~前528年)は亡命貴族の土地財産を貧民に分配して、中小農民を保護・育成し、アテナイの美化や文化事業にも力を注いだ。この人物はサモスの僭主ポリュクラテスとともに、後200年ごろに活躍した著作家アテナイオスによって、その大規模な文庫のために有名だった人物に数えられている。ただしこれらの文庫は大規模といっても、書物が生まれて間もない頃だったので、のちのヘレニズム時代(前3世紀~前1世紀)の図書館に比べれば、小規模だったといわざるを得ない。なにしろ前5世紀以降の偉大なるギリシア文学の作品の数々はまだ生まれていなかったのだから。

ついでながら僭主ポリュクラテスはエジプト王アマシスと親密な関係にあったことが知られているので、パピルス巻子本を所有していた可能性がある。他方イオニアのギリシア人は、パピルスが知られる以前の時代には、ヤギや羊の革に書いていた。そうした革の上に、ミレトスのアナクシマンドロスなどのような初期イオニアの哲学者たちが、その著作を書き記していた可能性が十分あるのだ。

いっぽう当時すでに初歩段階の書籍取引が存在していたのかどうか、史料が不足していて明らかではない。とはいえ原則的にはその可能性を排除することはできない。ただこの時代にはまだ、ある特定の作品を所有しようとするときは、それを書き写すのが普通だったようだ。

<前5世紀のアテナイ市民と書物>

ギリシアにおける書物の存在と使用を明らかにした最も初期の同時代の証拠物件は、前にも紹介したことがある前500年ごろのアッテイカの壺絵である。これは下の写真に見られるように、巻子本を手にした人間を描いたものである。

この壺絵の上部中央に、巻子本を手にしている人物が描かれている

当時一般に読み書きの知識がどの程度あったのか、という点に関していくつかの具体例が明らかにされている。またアッティカの三大悲劇詩人や古喜劇作家の著作などを通じて、前5世紀のアテナイ市民にとって書物がごく普通のものになっていたことも、知られているのだ。さらに書籍販売人の存在についても、彼らからしばしばその証拠を提供してもらっている。例えばかのソクラテス(前469頃~前399)の発言(プラトン『ソクラテスの弁明』26D)に注目することにしよう。「私は哲学者アナクサゴラスの本を、アテナイのアゴラ(広場)にあるオルケストラ(劇場の平土間のことで、その一角に書籍販売所があったのかもしれない)において、1ドラクマで買うことができた」 この値段をほかのものと比べてみると、例えば当時羊一頭の値段は12-17ドラクマであった。

<前5世紀末、書物はギリシア世界の辺境まで到達>

当時、前5世紀末ごろには、書籍取引はすでにアテナイを超えて行われていて、書物はギリシア世界の境界線地域にまで到達していた。このことは古代ギリシアの軍人で歴史家のクセノポン(前426頃ー前355頃)の著作『アナバシス』から明らかである。将軍クセノポンは1万人のギリシア人傭兵を率いての行軍の際に、小アジアを通ってトラキア(現在のブルガリア)の黒海沿岸にやってきた。その時彼は、そこに数隻の船が座礁していて、船から流れ出た家具や箱やその他のものと一緒にたくさんの書物を見たのであった。

また哲学者プラトン(前427-前347)の弟子ヘルモドロスは、師匠の著作を許可なしにシチリア在住のギリシア人に、大々的に売りさばいたという。前4世紀以降になると、書籍取引や書物の普及についての言及はもっと豊富になる。例えばハリカルナッソスのディオニュシオスは、次のように述べている。「当時書籍商は修辞家イソクラテス(前436-前338)の法廷弁論書をすべて携えて、各地を回っていた。このアッティカの修辞家にとっては、自分の弁論書がスパルタでも読めることは至極当然のことであった。

<前4世紀後半以降については、書物自体が発掘>

前4世紀の最後の数十年間は、古代の書物に関する我々の知識にとって、根本的な転換の時期を意味していた。これに関連した言及や証拠などは、これまでも極めて有益なものであったが、それらはいずれも二次史料であった。つまり我々の関心の元来の対象物である古代の書物自体を、我々は直接的には把握していなかったのである。

しかしそれ以降の時代になると我々はギリシア文学のテキストを、発掘物の形で手中にしているのだ。我々の持つギリシアの書物のもっとも古い断片は、マケドニア(ギリシアの北部に位置する)のデルヴェニ近くの墓の中から発見された、ある宇宙論作品への論評を記載したパピルス巻子本の切れ端である。この地域の湿度の高さにもかかわらずこれが残存できたのは、このパピルスが死者の副葬品の一部として、薪の山の中で燃やされ、炭化したおかげであった。

また1902年にドイツ人のエジプト学者ボルヒャルトはエジプトのアブシーアにおいて、木製の棺桶の中にミイラと並んで置いてあったティモテオス・パピルスを発見した。それは初めと終わりの部分が欠けたままの状態で、死者の副葬品として入れられていた巻子本で、デルヴェニのパピルス断片とほぼ同じころのものである。このパピルスの現存している部分(長さ1.11メートル)は、前5世紀の詩人ティモテオス作の詩『ペルシア人』の中の、音楽的朗誦の最後の三分の一の個所である。

このティモテオス・パピルス以降古代末期に至るまで、エジプトの乾いた気候のおかげで、つぎつぎと書物が、もちろん多かれ少なかれ断片の形で、発見されていくことになった。そしてこれらの発掘物のおかげで、研究者たちは、アレクサンドロス大王の遠征(前4世紀末)によってギリシア世界の辺境に組み込まれた、この地域において、当時の書物についての図像による表現や古代の作家たちの特別の言及を、一次史料によって立証することができるようになったという。

<書籍取引の枠外での書物の普及>

古代の全時期を通じて、書籍取引が書物を手に入れるための唯一の手段というわけではなかった。書籍取引が広く普及した後でも、書籍商のもとで買うやり方と並んで、自ら書物を作ることがしばしば見られたのである。当時の書物製作は、冊子本の登場以前には、パピルスの巻物の上にテキストを書いていく事によって成り立っていた。つまりオリジナルの書物を筆写することで、新しい書籍を作ることができたのである。

それにはいくつかのケースがあった。まず第一に、ある作品が書籍商のもとで見つからなかった場合。第二に、ごく限られた読者層のために書かれた専門科学や哲学分野の作品の場合。第三に、ほしいと思った書物の価格が高くて買えない場合などである。当時はまだ著作権や版権などというものは存在していなかったので、ほしいと思った書物をどこかで借りて、書き写したわけである。その際テキストを自ら筆写したか、あるいは筆写の仕事に経験がある奴隷に依頼したか、それとも謝礼を払って「書写工房」に任せたか、そのやり方はいろいろあった。

そうした筆写の実例としては歴史に名をのこした人物の名前があげられる。前4世紀の政治家で雄弁家のデモステネスは、歴史家のトゥキュディデスの全作品を自らの手で8回も書き写したといわれる。その作業は、まだ無名の貧しかった時代に行われたものとみられるが、金銭上の理由以外にもあったようだ。次いでマケドニア国王カッサンドラは厚顔無恥の乱暴者であった反面、高度な教養を身に着けた人物でもあった。この人物はイリアスとオデュッセイアの大部分を暗誦することができたばかりでなく、この二つの叙事詩をすべて自ら筆写したといわれる。またマケドニア王朝の彼の後継者は、哲学者のゼノンに対して、書籍を筆写するための奴隷を、贈り物として与えたといわれているのだ。

ll ローマ時代における書籍取引

<作品の文字化~口述筆記~>

古代ローマの著作家は、自分の考えを文字化する場合、口述筆記のやり方をとる場合もあったようだ。これに関連して、優れた抒情詩人のホラティウス(前65-前8)は、詩人ルキリウスは1時間に200詩句も「乱造」していて、それらを口述筆記させていると嘲笑している。詩的作品とりわけ抒情詩の場合は、普通、詩人が自らの手で書いていたからであろう。

これに対して、分量の多い記録的な作品を書き残そうとする人は、自分の手で書いていくのは労力を要するので、口述筆記に頼っていたわけである。全37巻、項目数2万にのぼる膨大な百科全書『博物誌』を著した大プリニウス(後23-79)は、速記者に自分の考えを口述筆記させていた。この速記者は、寒い冬でもいつでも仕事ができるようにと、常に手袋を携行していたという。その叔父の仕事ぶりについて我々に伝えている小プリニウスも同様に、速記者に口述筆記させるのを、常としていた。彼の場合はとりわけ弁護士としての弁論を筆記させ、それを書物の形(巻子本)で刊行していたようだ。

ところがこの小プリニウスの師匠であったクインティリアヌスは、口述筆記よりも自分の手で書いてゆくほうを好んでいた。その理由として彼は、もし速記者の仕事がゆっくり過ぎるときには、自らの考えが滞ってしまうし、早すぎる速記者の場合には口述する自分が駆り立てられて好ましくない、と書いている。

その反対に「信じられないほどの生産性」を誇っていた神学者オリゲネス(後185-後253)は、男女からなる速記者・清書人工房を営んでいたために、その膨大な文筆上の生産実績を積むことができたといわれている。

<講演筆記>

口述者がそのテキストの文字化に責任を有する口述筆記とは違って、講演や演説の筆記の場合は、記述という仕事に興味をもった聴衆が、いわば速記者の代わりに書き写すことが行われた。講演者や演説者がきっちりとした原稿を用意していない時あるいは話が興に乗って脱線する回数が多かった時には、この聴衆の筆記したものが、書籍販売人によって刊行されるときに役に立ったという。

それに対する具体例として、哲学者エピクテトス(後50-後138)の講演を挙げることができる。ローマの政治家でギリシア語で書く作家でもあったアリアヌスが若いころ(後117-後120)ニコポリスで、このストア派の哲学者の学校をたびたび訪れて、その講義をすべて筆記した。そしてエピクテトスの死後、その講義ノートを編集し、刊行したが、そうすることによってはじめて、この哲学者の教えが文字化されて、後世に残ったのである。

<朗読会>

古代ローマにあっては、詩人ないし作家が自分の書いたものを刊行して、広めたいと思った時、発行人の関心を引き付けるために、一般公衆の前で朗読したりした。例えばローマで最初の公共図書館を創立した(たぶん前39年に)アシニウス・ポッリオは、自分の文学上の新作を、招待した公衆の前で朗読したといわれる。そして帝政時代に入ると、この朗読会は流行するようになった。それは多かれ少なかれ自分のことを多くの人々に知ってもらいたと思っている人の虚栄心を満足させるものでもあったのだ。

その反面、朗読を聞かされる聴衆たちは少なからず退屈し、ただ耳に届く響きの良さのために、その場に居合わせるという事もあったようだ。そうした朗読会の様子をまざまざと描いているのが、先に紹介した小プリニウス(後61-後113)であった。「今年は詩作の豊かな実りがもたらされた。四月いっぱい、誰も朗読しない日はほとんどなかった。詩作がそのように花開き、才能が示された。とは言え人々は不機嫌な顔をしてやってくるのだ。たいていの人は朗読する場所の隣の集会所にいて、おしゃべりをしてから、会場に入っていった。そして最後まで会場にいることができず、途中で退席してしまうのであった」

<巻子本の製作~著者原稿からの筆写~>

さて、いよいよプロの発行人が巻子本を製作する際の最初の仕事は、著者原稿を筆写する作業であった。その場合、目の前にある原稿を一人の人が筆写するやり方と、一人の口述者の声を聴きながら、複数の筆写人(筆写奴隷)が同時に書き写していくやり方とがあった。前者の場合は写し間違いが少なかったが、皆無ではなかったようだ。ただし一人の筆写人が一巻の巻子本を完成させる間に、口述筆記のほうは数巻の巻子本を完成させることができて、能率がよかった。しかしこの複数人による同時進行の筆写では、間違いがかなり多かったようだ。そのため時間はかかっても、一人の人が目の前の原稿を書き写していくやり方が、普通だったといわれている。

いずれにしても、15世紀に活版印刷術が発明されるまで、古代から中世ヨーロッパにかけて、この筆写という方法だけが書籍製作の唯一のやり方だったわけである。

さて筆写が終了すると、今度は校正の作業という段取りになった。書物の質はもちろん校正係の仕事の精密さ、厳密さにかかっていた。現存する写本を見ると、極めて厳密なものから全くいい加減なものまで、さまざまである。そのうえ未校正の書物も市場に出回っていたことを、帝政時代の初めの皇帝アウグストゥス帝時代の地誌家ストラボンは嘆いているのだ。

しかしその反面、職業上の名誉を尊重する書籍発行人もいた。その書籍商はローマの歴史家ファビウス・ピクトルの作品を刊行したとき、その本には全く誤りがないと胸を張って保証した。ところがある文法学者が、その本の中に一か所、綴りの誤りを発見した。現在でも、どんなに校正を重ねても、誤りを皆無にするのは困難であることを考えれば、ただ一か所の誤りは許されよう。

いっぽう著者と発行人との間の関係が緊密で、両者が良心的であった場合には、すでに写本が作られ、販売用に書籍商のもとに送られた作品でも、一つの誤りの削除が行われたこともあるのだ。

<書籍商用写本と私的写本>

あるパピルス巻子本が書籍販売用の写本なのか、それとも私的に作られた写本なのかを、現存している実物から、区別することは、ほとんど不可能である。ただ、もしその文学テキストが一度書かれたパピルス紙の裏側に記され、しかもあまり手慣れていない筆写の場合には、ある程度の確実さで、私的な写本だと判断することができる。しかしそれが再使用されたパピルス紙というだけでは、私的な筆写本だとする十分な根拠にはならないのだ。それが廉価な書籍販売用の本である可能性もあるからだ。

いっぽうその文学的テキストがパピルス紙の表側に記され、しかもその筆写がプロの手によるもののように見えれば、書籍販売用の写本である可能性が高い。とはいえその場合にも私的な写本である可能性を排除することはできない。金持ちの依頼主が筆写素材に金を惜しまず、プロの書き手に頼んだ場合も考えられるのだ。

<首都ローマの書籍商たち>

ここでは帝政時代の首都ローマで活躍した幾人かの書籍商たちを紹介することにしよう。まず抒情詩人ホラティウスの書簡集を刊行したことで知られているのがソシウス兄弟である。その名前が、エジプトで発見された、あるパピルス断片に記されていたのだ。それはアテナイの学者アポロニオスの書いた「イリアス第14書への文法上の諸問題」と題する巻子本の断片であるが、その巻末にソシウスという名前が書かれている。そのためこの人物が同書の発行人である可能性がきわめて高いのだ。ただソシウスの商売上のつながりが直接エジプトにまで伸びていたのか、それともこの本がその所有者によってエジプトまで運ばれたものなのか、いずれなのかはわからない。

次にストア哲学者のセネカ(後4-後65)の証言によれば、ドールスという書籍商がリヴィウス(前59-後17)の大部の歴史書を刊行して、販売したという。この書籍商はまた、政治家であり同時に散文家としても名高いキケロ(前106-前43)の著作の原本を、アッティクスの蔵書の中から獲得するのに成功したという。そうした「原本」はもちろん、のちに刊行された数々の版を考えた場合、特別な価値を持っていたわけである。

第3の書籍商はトリュフォンというが、修辞学者クィンティリアヌス(後35-95)に対して、大部な修辞学の手引書を書くよう再三再四促して、ついに刊行にこぎつけたという。トリュフォンが発行した書籍の数は、先のソシウスと同様に、かなりのものであったといわれている。さらに詩人マルティアリスの詩作品も引き受けている。そしてこの詩人からビブリオポラ(書籍販売人)と呼ばれているのだ。つまり書籍を発行し、同時に販売もしていたのだ。

いっぽう純粋な書籍販売人には、アトレクトゥス及びセクンドゥスという人物がいた。詩人のマルティアリスによれば、アトレクトゥスはローマ市内の中心部である

カエサル広場の向かい側に店舗(書店)を構え、詩人作家の作品を豊富に取り揃えて、販売していたという。そこでは5デナリウスで、詩作品を買うことができた。

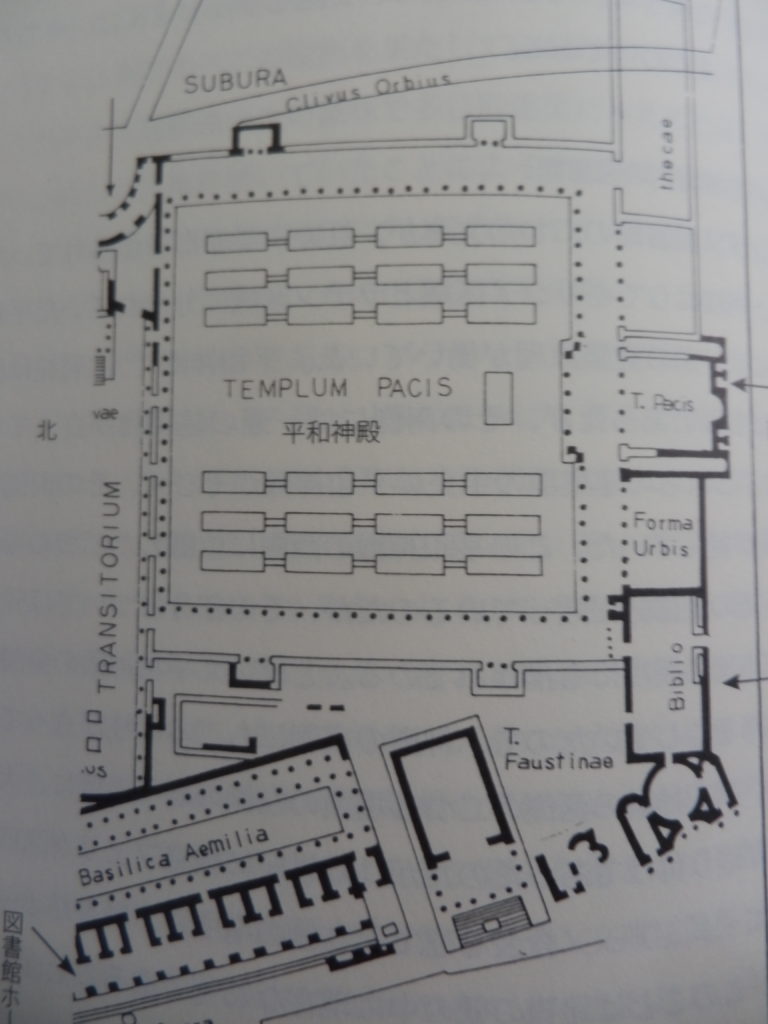

セクンドゥスのほうは、平和神殿とネルヴァ広場の裏手にあった書店で、マルティリアスの詩作品を、小型の羊皮紙製冊子本という新機軸で売っていた。

そして第三の書籍販売人としてはヴァレリアヌスという人物の名前を挙げることができる。

ローマの平和神殿。復元された平面図

そのほかローマには、書籍販売人がたくさん書店を構えて商売をしていた、神田の神保町のような地区があった。その場所は公共図書館付きの平和神殿からほど遠からぬ所にあるヴィクス・サンダラリウス地区である。同様にしてシギラリアという地区にも、たくさんの書籍商たちが店を構えていた。

<拡大していた書籍販売網>

ローマの随筆家にゲッリウス(後123-後169)という人物がいるが、この著作家の主著『アッティカの夜よ』の内容は百科万般に及び貴重な文献とされている。この人物は何度か上に挙げたローマの書店街について触れている。そして彼は、そうした書店がしばしば知識人たちの交流の場になっていたことを明らかにしている。そこに集まった詩人・作家の何人かは、自分たちの作品が帝国の辺境地域にまで普及して読まれていることを口にしていたのだ。

つまり紀元後1~2世紀のローマ帝国の最盛期には、書籍販売網が帝国の隅々にまで拡大していたわけである。先に紹介した大プリニウスもその著書『博物誌』の中で、ウァッロのイラスト入り人物事典が帝国の全領域に普及していたことを伝えている。さらに雄弁家で弁護士のレグルスの亡くなった息子への追悼の書が、千部といった単位で、イタリア及び属州のあらゆる地域に広まっていたという。

ローマ帝国の支配領域(実教出版「世界史B 53頁)

とりわけ南仏リヨンや南イタリアのブリンディシにおける書店の存在や、あるいは一連のキリスト教関連書籍の売れ行きが良かった古代末期には、ドイツ西部のトリーア、北アフリカのカルタゴ、アレクサンドリア、トルコのコンスタンティノープル、シリアのアンティオキアにおける書店が注目される。

南イタリアの港町ブリンディシについて、ゲッリウスは次のように伝えている。そこの港湾地区では、ギリシア語の書物が束になって売りに出されていたが、それらは古くなって保管が悪いため、みじめな状況にあった。とはいえ、その中には探していた昔の重要な書物も見つけることができた。ゲッリウスはその場で決断して、多くの書籍を大変安い値段で買ったという。

ついでに言えば、首都のローマで店ざらし品として買い手のつかなくなった本や、見本として汚れてしまった書物は地方に送られて、古本として処分されたようだ。

<古書商人>

こうした古本を扱う古本屋のほかに、質が高く、人々が探し求め、したがって値段が高い古書を扱う古書商人もいた。ゲッリウスによると、文法学者のオプタトゥスは、古代ローマ最大の詩人といわれるヴェルギリウスが書いた『アエネイス』の第二の書を、きわめて古い版で所有していたという。それは元来ヴェルギリウス自身が所持していたものだが、のちにこの学者がシギラリアの古書商人から金貨20枚で手に入れたものであった。

いっぽう書籍商が古くて高価な貴重書を、短期間、金と引き換えに貸し出すということも見られた。またしてもゲッリウスが語るところによると、雄弁家のユリアヌスは、こうしたやり方で文法家ランパディウスが入手した詩人エンニウスの古い版の作品を閲覧することができたという。ランパディウスは前2世紀の人物であったので、借り出したこの書物は約250年前のものだったわけである。

またこうした商売では、詐欺も見られた。例えばギリシアの雄弁家クリュソストモスは、後1世紀の末に、ある書籍商のやったことを次のように非難している。「古い本が求められているのは、丈夫で長持ちのするパピルス紙に書かれているからだという事を、あなたはご存じなのだ。それであなたは価値の低い現今の書物を穀粉の中に入れて、古い本と同じような色にして、古書として売っているのだ」と。

いっぽう人々は古書を定価以外でも手に入れることができたし、本の競売も普通に見られた。それからエジプトの田舎を歩いて本を売っている書籍の行商人のことが知られているが、こうした商売をやっていたのは彼一人ではなかったはずだ。

また帝政ローマ時代には、飲食店の中にも書店があった。数階建ての建物の一階の道路ないしは中庭に面した居酒屋がそれであった。そうした店はとりわけ首都ローマの外港都市オスティアに今も残っていて、印象深いものがある。

そうした居酒屋内の書店では、巻物状の巻子本は、アルマリア(本箱)やニディと呼ばれた、仕切りのついた本棚に置かれていた。

仕切りのついた本棚に置かれた巻子本

そこにはまた客に見せるための陳列用の机もあった。そして外の戸口の側柱には、書物の表題を書いたものが貼られていた。

<著作者への謝礼はなし>

今日、出版社が著作者に対して支払っている原稿料ないし謝礼というものは、古代にはなかったと思われる。それでも古代の著作者の多くは、ほかに経済的基盤を持った人たちだったようだ。たとえばギリシアの哲学者プラトン、アリストテレス、テオフラトスなどはアカデミーの長もしくは王子の教育係として収入が保証されていた。またローマ時代のキケロや両プリニウスやタキトゥスといった人たちは十分な資産を所持していた。そうした人たちにとって自分の著作を刊行することは、謝礼が目当てではなくて、自分の考えや思想を多くの人々に知らせる手段なのであった。

とはいえ、すべての著作者が財産や収入に恵まれていたわけではなかった。有力者の支援を必要としていた物書きは、裕福で影響力のある人物に自分の著作を献呈したり、朗読したりすることは、金銭的な利益をもたらすものであった。そして社会的な地位の上昇をも、もたらすきっかけになった。社交詩人であったマルティリアスは、時の皇帝たちをほめちぎる詩を書き連ね、ティトゥス帝とドミティアヌス帝によっ騎士階級にまで引き上げられたのであった。これらの文学者たちにとっては、彼らの作品が書籍商によって広く世の中に普及し、成功した作家というイメージが植えつけられることが、重要なのであった。

いっぽう書物の献呈という行為は、もっぱら受け取り手から利益を得ようとしてなされた、というわけでもなかった。地位の高い人への感謝の念から、行われたこともあったのだ。例えば前1世紀の建築家で建築理論家でもあったヴィトルヴィウスは、年を取って退職したときに、それまで受けた厚意への感謝のしるしに、建築に関する自分の著作を、アウグストゥス帝にささげたのである。ちなみに彼の主著『建築十書』は、古代ギリシア・ローマの建築状況を知るうえで不可欠の史料といわれているのだ。

<贈り物としての書物>

古代ローマ社会では、書物を贈り物にする習慣があった。これまで何度も紹介してきた社交詩人のマルティアリスは、ローマで重要な役割を果たしていたサトゥルヌス祭の贈り物として、受け取り手がきっと喜ぶに違いない著者あるいは作品について、次のような名前を列挙している:

ホメロス、『蛙とネズミの戦争』、ヴェルギリウス、キケロ、メナンドロスの『タイス』、プロペルティウス、リヴィウス、サルティヌス、オヴィディウスの『転身物語』、ティブルス、ルカヌス及びカトゥルス。

また教育手段としての書物の贈与については、伝記作者のスエトニウスの言葉が残っている。それによれば、皇帝アウグストゥスの孫の家庭教師もしていた著名な文法学者のフラックスは、つねづね最優秀の生徒に対するご褒美として、古い貴重書を贈ることによって、生徒を勉強に駆り立てていたという。