1 本作品の概要

学術調査報告書としての旅行記

ここで表題として掲げた『南ドイツ旅行記』という名称は、私がその特徴をつかんでつけたもので、ニコライが付けたその正式な表題は『1781年におけるドイツ・スイス旅行記。学識、産業、宗教、風俗習慣に関する所見を添えて』である。1781年5月1日、四十八歳のニコライは、十九歳の長男ザムエルを伴って、七か月に及ぶ大旅行に出かけた。行き先は南ドイツ・オーストリア・スイス地域で、特別に自家用に調達した旅行用馬車に乗っての長旅であった。ニコライはこの旅行の間、毎日詳しい日記をつけていたが、この日誌が大著の原資料になったことは言うまでもない。しかし本作品は普通の意味での旅行記といったものではなかった。

端的に言えば、広い意味での南ドイツ地域の実情について、彼が滞在した大都市及び中小都市の社会的、経済的、文化的生活に即して、記したものである。その際旅行の途上あるいは事前事後に集めた数多くの図版、統計資料、付録が付け加えられ、さらに自身の所見が添えられていた。そのため全十二巻、総ページ約六千ページという怪物のような膨大な作品になったのである。

旅行した地域と旅行記の対象地域

ニコライはまず北東ドイツに位置する故郷のベルリンを出発してから南に向かい、ライプツィッヒを経て、南ドイツのニュルンベルク及びレーゲンスブルクに到着した。そしてそこからドナウ河を船に乗って東へ向かい、オーストリアのヴィーンに長期滞在した後。ハンガリーへも少し足を延ばした。その後一転して西に向かい、バイエルン地方のミュンヒェン、アウクスブルクから西南部シュヴァーベン地方のウルム、シュトゥットガルト、チュービンゲンを通ってからシュヴァルツヴァルト(黒い森)地方のザンクト・ブラージエンに達した。

その後、スイスに入り、チューリヒ、ベルン、バーゼルなどドイツ語圏の北半分を旅行した。それからライン河に沿って北上し、シュトラースブルク、マンハイム、ハイデルベルク、フランクフルト、ハノーファー、ブラウンシュヴァイクなどを経てベルリンに戻った。

ところが旅行記の対象地域としては、諸般の事情からスイス地域は落とされている。その代わり旅行記の表題には含まれていないオーストリアのヴィーンにかなり長期間にわたって滞在し、この都市について極めて詳しく(全体の三分の一に相当)記している。周知のように本作品が書かれた18世紀末には、オーストリア帝国は広い意味でのドイツ語圏の中で、政治的には北のプロイセン王国と並び立つ大国であったが、文化的、社会的、経済的にカトリックの南ドイツと共通する地域だと、ニコライは考えていたようだ。

刊行の経緯

次にこの作品がどのようにして刊行されていったのか、見ることにしよう。この大作も自らのニコライ出版社から発行されたのだが、最初の第一巻と第二巻は旅行の二年後の1783年に発刊され、以後第三巻と第四巻が1784年に、そして第五巻と第六巻が1785年に、第七巻と第八巻が1787年に、という具合に順調に刊行されていった。ところが第九巻と第十巻が刊行されたのは1795年で、この間に8年の空白期間があり、最後の第十一巻と第十二巻が刊行されたのは、旅行開始から実に15年後の1796年のことであった。

この空白期間が何によるものかははっきりしないが、ともかくもこの作品は一気に書かれたものではなく、「学術報告書」といった性格のためか、勤勉と忍耐力によってもたらされた連続作品なのであった。このように息の長い出版が可能であったのも、この作品の著者が自ら発行者であった事によるわけである。

執筆の動機と意図~啓蒙精神~

ニコライの研究者 W.マルテンスは、その「旅する市民」という論文のなかで、この作品について次のように述べている。「ニコライは書くにあたって、旅の日記帳を利用しただけではなかった。同時に彼は自分で準備しておいた読書の成果を披露し、その後関連して読んだことを書き加え、さらに信頼すべき情報提供者の情報を活字化し、他人の論文をすべて公開した。その結果彼の旅行記は、時として雑誌のような様相を呈するようになったわけである。」

マルテンスはまたこの著作を書いた動機や意図について、次のように書いている。「これは人を楽しませるという意図を全く持たずに、もっぱら学問的な情熱に動かされて、旅行した地域についてのデータ、事実、統計、地勢などをまとめたものである。こうした企ての根本に横たわっている意図について考えるとき、そこには啓蒙的衝動というものが歴然と感じられる。つまり公共の利益のために、知識を広めようという意図である。そしてニコライは、ドイツ諸国における生活状況について、世人の関心を呼び起こし、批判的意見を通じて改革をもたらそうとしたのである。」

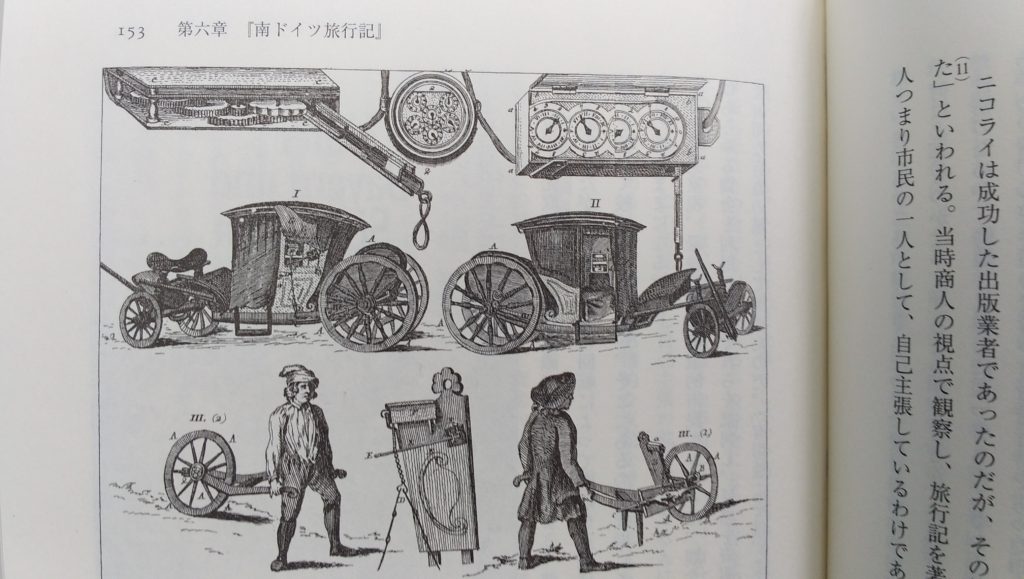

ニコライが使用した馬車と距離測定器

ドイツは地図作成などの精密作業が得意な国であるが、ニコライは地勢記述の正確さを期して、自らの馬車に、上の図に見るような特別製の距離測定器を取り付けさせ、ある場所からある場所までの距離を測定して、いちいち記していった。ドイツ各地の精密な地図がまだ存在していなかった18世紀末の時代にあっては、このようなデータも十分有用性を持っていたのだ。百科全書的な知識をどん欲に求めたニコライは、またそれらを社会に還元することこそ重要である、と考えたのであった。

現代の一般読者のために、この作品のダイジェスト版を編集した U. シュレンマーは、これに関連して次のように述べている。「ニコライにとっては、個人及び国家全体の福祉の増進こそが、人間的並びに社会的営みの第一目標でなければならなかったのだ。その後であれば、精神的な喜びや、信心の喜びを人が享受するのもかまわない、というわけである」。まさに「衣食足りて、礼節を知る」の主張であるが、18世紀後半におけるドイツ社会の全般的立ち遅れや、それに伴う低い福祉水準を、書籍出版業の見習奉公などを通じて若いころから痛切に体験していたニコライが、この目標の達成をすべてに優先させたのは、十分理解できることである。

シュレンマーによるダイジェスト版の表紙

ニコライ自身は第十一巻の前書きで、「わが祖国にとって有用であると思われた、あらゆる種類の観察や考察あるいは提案などを、私はこの作品の中に織り込んでいったが、その際私の日記は、それらを互いに結びつける糸の役割を担うべきものであった」と書いている。

市民精神の発露としての旅行記

ニコライは成功した出版業者であったのだが、その彼はこの旅行で、「経験豊かな商人の視点で世界を観察した」といわれる。当時商人の視点で観察し、旅行記を著した人物はほかにはいなかったと思われる。ニコライは商人つまり市民の一人として、自己主張しているわけである。市民的視点はこの旅行を企てたやり方そのものに現れている。彼が企てたのは、出張旅行で、計画的に準備され、何事も偶然に委ねることをしなかった。これは現在のビジネスの世界では当たり前のことであるが、18世紀後半の啓蒙絶対主義の時代のドイツにあっては、極めてユニークなものであったと思われる。

当時は王侯貴族の青年たちの教養を広めるための見学旅行が流行していた。また冒険や気晴らしを求めて、旅をする人もいた。ロマンチックなことに憬れての旅や物見遊山の類いはいくらでもあった。しかしニコライの旅行は、これらとは全く性質を異にするものであったのだ。

旅行の準備と同様に合理的であったのが、世間との出会いの仕方と経験したことの処理の仕方であった。つまり自分で集めたデータ、事実、情報、地勢上及び統計上の資料の山は、同時に彼の世界理解にとって重要なのであった。当時まだキリスト教的世界観が根強くはびこっていたドイツにあっては、こうした考えにはなお極めて抵抗が強く、その意味でまさに「現代を先取りした」世界認識であったといえよう。前に述べたように、ニコライは距離測定器を馬車に取り付けて旅行したが、それは車輪の回転によって距離を正確に測定するものであった。現代の自動車に取り付けられた距離計を先取りするものだったのだ。この工夫にとんだ発明品について、誇りをもって彼は語っているが、それは測定することができ、自分の意のままになるものである。そこにあるのは此岸(この世)の次元だけである。

この現実重視、経験重視の啓蒙的市民ニコライは、観念的な思弁に対しては極めて敏感に反応した。あらゆる機会を利用して、ニコライはそれらを批判し、反感を表明している。世の中を理性的認識の対象として、また有用な行為の場として眺めたのだ。

本作品の具体的内容

今まではこの旅行記の特徴を、概念的にとらえてきたが、次にその具体的内容について見ていくことにしよう。とはいえ全部で六千ページにも及ぶ大作の内容を紹介するのは容易ではない。しかし幸いそのダイジェスト版を編集したシュレンマーが、原作についての解説の中で、各巻に共通する項目をいくつかに分類しているので、次にこれを紹介することにしたい。シュレンマーが分類した項目は、以下のとおりである。

1 視察・調査した都市の実情

地誌ないし地形測量、統治形態、警察制度、公安、救貧院、孤児院、人口とその発展状況、商業、工業、交通状況、出生・死亡統計(統計の分野ではニコライは先駆的な仕事をしている。当時はまだ国家による統計調査が行われていなかった)

2 ジャーナリズムの分野の実態(ニコライが専門としていた得意の分野)

新聞・雑誌、図書館、書店、印刷所、出版社

3 学校・教育制度(ほとんどの都市において、厳密に、批判的に点検している)

4 宗教(確信的なプロテスタント教徒であったニコライは、南ドイツでカトリックが繁栄している状況に直面、時として不当ともいえるぐらい厳しい批判・判断を下し、感情的な反発をしている)

5 社会学や民俗学への貢献。方言の観察や犯罪問題。

6 バイエルン人やシュヴァーベン人の国民性、地域的特性(民俗学的見地から見て興味深いデータの宝庫。風俗習慣、服装・民族衣装など)

7 シェリングの思弁哲学への批判・攻撃

2 啓蒙的市民としての主張~本作品におけるニコライの立場

前項で全巻にわたる項目別の概要を見てきたが、ここでは本作品におけるニコライの所見ないし主張の特徴を、具体的な引用によって明らかにしたい。

教育について

まずニコライにとって啓蒙の観点から重要な関心事であった教育についてみることにしよう。彼にとっておよそ教育施設というものは、公共の福祉向上のために有用かつ実際的なものでなければならなかった。このことを彼はどの中小都市を視察したときにも強調している。例えば図書館は誰でも入れなければならず、古色蒼然とした特権的学識にだけ奉仕するものではなく、その建物も空虚な豪華さを誇ってはならないとされている。

また当時なおドイツの大学で大きな力を持っていたラテン語についてニコライは、「ラテン語を書くことだけが学生や学士の価値を規定することになっているのは、実におかしなことだ」(第十一巻64頁)と書いている。彼の考えでは、ラテン語は細事拘泥者を作り、市民にとってはほとんど無用の長物なので、ラテン語学校はなくてもよい代物だったのだ。

さらに美術教育との関連で、ニコライは次のように書いている。「アウクスブルクの美術アカデミーでは、造形美術だけではなく、機械技術もそのカリキュラムに組み込んでいるが、私の考えでは、これは大いに是認されるべきことだ。・・・普通の頭の人が普通に図画や絵画を習ったとしても、国にとって大して得にはならない。しかし普通の人間はすぐれた指物師、金細工師、石工になれるのだ」(第八巻134頁)。

美術つまり美の世界を彼は否定しているのではなく、そうしたことは特別な才能がある者だけがやればいい事で、普通の若者は市民生活において有用なことに従事したほうが良いと言っているのだ。今日の言葉で言えば、なお「開発途上」のレベルにあった当時のドイツの実情を考える時、これは至極まともな発言だといえよう。

宗教について

次いで批判的見地からニコライが強い関心を向けていた分野が宗教であった。ベルリン在住のプロテスタント教徒であった彼は、この旅行を通じて初めて南ドイツ地域で広くカトリック教が栄えているのを、目の当たりにしたわけである。ニコライはプロテスタント教徒とはいえ、とりわけ頑迷なルター正統派に対しては、小説『ノートアンカー』などでも厳しい批判の矢を放っている。啓蒙的市民であったニコライが考えていたのは、人間に義務の観念を思い起こさせるような理性的宗教であったのだ。

そうした立場からは、バイエルン地方やオーストリアで観察した恭順の儀式や宗教的慣習は無用であり、有害ですらあったのだ。聖画・聖像の崇拝、行列、巡礼、ミサ、連祷などは、啓蒙された市民にとっては、時間の浪費に見えたわけである。オーストリアにおける巡礼行について彼はたいへん興味深い特別報告(第二巻付録35~45ページ)を行っており、社会史の貴重な史料になっている。ここでも彼は「巡礼などに出かける代わりに、農地や庭の手入れをしたり、子供の養育や家族の面倒を見た方が良い」という所見を記している。

また修道院の諸施設にも批判の矢を向け、そこでの瞑想が何の役にも立たず、病人の世話をしているのは僧侶の中の四分の一に過ぎず、残りは聖歌を歌って過ごしている、と非難している。その一方で、「修道院の中で修道士が、博物誌、物理学、生物学、気象学、化学、鉱物学などの研究に従事しているのは好ましいことだ」(第十二巻141頁)としている。また神学者についてもニコライはしばしば言及しており、「ヴュルテンベルクでは、神学者教育に重点が置かれているのは残念である。本当は、法学者、医者、官房学者、経済学者、技術者そして国家にとって有用な市民などが必要なのだが」(第十巻70頁)と書いたりしている。・・・またキリスト教神学の元来の対象であった「救済」は、ニコライにとっては明らかに空虚な観念となっていた。

生活習慣について

ニコライが信奉していたのは、勤勉、節約、経済観念、活動などの徳目を中心とした市民道徳であった。この基準によって彼はドイツの各地域をふるいにかけている。「プロテスタント教の地域であるエアランゲンでは、宗教行事はそれほど多くなく、活発な産業活動がみられる。(カトリック教の地域である)バンベルクでは、街頭で彩色された聖画像、祝祭的行列、ゆっくりと祈りを捧げる顔、司教座教会参事会会員、その他の聖職者などを多く見かける。エアランゲンでは、こうしたものはなく、マニュファクチャー工場主は家の中で仕事をしているし、街頭で見かけるのは、商売のために働いている人々だ。また人々の往来もこちらの方が、生き生きしている」(第一巻161頁)。エアランゲンとバンベルクはともに南ドイツの、現在で言えばバイエルン州の北部に位置しているが、当時この辺りはプロテスタント教徒とカトリック教徒の地域分布が、モザイク状に入り組んでいた。そのため地理的にはすぐ近くにありながら、宗派の違いによって、このように異なった生活習慣が支配していたのだ。

ニコライにとって全く不可解で、憂慮すべきことに思われたのは、勤勉に働き、財産を築き確保する代わりに、生の享楽に身をゆだねている人々の、のんきな暮らしぶりであった。そのためニコライは、ヴィーンっ子の人生享楽的性向に対して、大いに苦言を呈している。「とりわけ華美で贅沢な生活、享楽、柔弱さ、気晴らし、安楽さ、軽薄への好みといったことが、昔からヴィーン住民の性格的な特徴となっている」(第五巻187頁)。「ヴィーンで一般的にみられる欲望の充足という現象は、最下層の住民にまでゆきわたっている。そしてこのたえざる欲望の充足は、それに伴う時間の損失によって、人々から営業活動への努力を全く奪っている。(第四巻486頁)。それでもニコライは、あたかもヨーゼフ二世によってはじめられた啓蒙的改革に、大いに期待した。「幸いにもヨーゼフ二世は、その臣下を長い太平の眠りから目覚めさせようとしてくれている」(第二巻507頁)。

ニコライは享楽的なヴィーンっ子だけではなく、当時生まれてきたばかりの社会層であった労働者の場合でも、南ドイツでは全般的に、非市民的なのんきさや経済観念の不足を確認している。ウルムでのマニュファクチャー労働者とその経営者との関係についての叙述の部分で、このことが記されている。「労働者たちは一般に明日のことを考えないが、経営者は数年にわたって考え続け、いろいろ心配しなければならないのだ。・・・労働者は経済的観点に立って仕事をすることはまれで、将来に向かって何かを遺すことをしない」(第九巻61頁)。経済的に生活せよ、財産を築け、必要な準備をせよ、といったプロテスタント的倫理観に対して、カトリック教会は神の約束を信じて、「わずらうなかれ!」という山上の垂訓を提示してきた。ところがニコライのような啓蒙市民は、もはや教会にこの世の生活への実際的指針を求めたりしないのだ。ちなみに啓蒙の世紀である18世紀に、最初の保険会社が生まれているのだ。

その一方ニコライとしても、この世の楽しみをすべて捨て去れなどと要求してはいない。正しく、経済的に見合った、分別あるやり方での楽しみは、誰でも享受してよいのだ。ニコライは旅の初期、中部ドイツのテューリンゲン地方の歳の市での、民衆の喜びと楽しみに対して、賛意を表しながら次のように記している。「この淋しい峡谷で、かくも多くの喜びに満ちた人々の顔を眺めるのは、私にとっても愉快なことだ。石造リの堅牢な町役場の一階では、吹奏楽を合奏する音が聞こえた。皆かいがいしく、一同楽しそうだ。女の子たちは贈り物をもらい、代わりにその恋人たちに贈りものをあげている。彼女たちは特に美しいわけではないが、健康そうでぴちぴちしている。おそらくこの地方のマニュファクチャーで働いているのだろう。」(第一巻66頁)。

ニコライのような市民にとっては、地上における楽しみの場所は、何よりも家庭であった。これは当時の貴族や聖職者たちの生活とは、対照的なものであったろう。秩序立ち、結婚を通じての愛の生活の場所としての家庭こそは、祝福されるべき場所だったのだ。旅の途上、パッサウ付近のドナウ河の船上での出来ごとについて、ニコライは次のように記している。「このドナウ河の船上での夕食の際、私は愛する旅の道連れであった長男の誕生日を祝った。そして私たちは、ベルリンに残してきた家族が同様にこの夕べ、誕生日を祝っているに違いないと語り合ったものだ」(第二巻475頁)。

政治体制・身分について

次に当時のドイツの政治体制や身分上の立場などについてのニコライの見解を見ることにしよう。この点に関しても、それぞれの実情に対して様々な批判が加えられている。しかし暴力的な政体の変革という事を、ニコライは全く考えていない。第八巻(1787年)と第九巻(1795年)の発刊の間に隣国で起こったフランス革命(1789年)も、彼に対しては何の影響も与えていない。ニコライが欲したのは、何よりも啓蒙的な改革であったわけで、そのための方策を彼は十分持ち合わせていた。初期の革命に熱狂したり、その後の暴力的な経過に失望したり、恐怖感を感じたりするといった心の揺れは、彼の場合全く見られないのだ。

もともとニコライにあっては、特権的な身分としての貴族の排除や王政的原理の廃止への要求は、どこにもなかった。18世紀末の他の市民啓蒙家とは違って、かれは保守的な改革への姿勢を終始一貫示し続けたのである。彼が理想としたのは、すべての国民すべての身分のもとに、発展の可能性と幸福とを保証する福祉国家なのである。プロイセン王国のフリードリヒ大王の下で自ら体験していて、またその旅の途上オーストリアのヨーゼフ二世の下で始まった啓蒙絶対主義的改革は、彼にとって多くの利点があったのだ。彼が尽力した公益的な行為は、この政体のもとでも実現可能であると、ニコライは考えたようだ。

一方身分による相違は、かれにとっては、一人の人間の本来の価値とは関係のない、歴史的に規定された悪であった。とはいえニコライは旅行記の中で、貴族批判自体はやっていない。それよりも貴族に列せられたか、もしくは列せられたいという願望を持った市民に対する批判の方が多い、「よく見られることだが、金によって貴族に列せられた人は、愚かな振る舞いをするものだ。つまり人間の価値がどこにあるのか知らない者に対する、そうした格上げは無意味なのだ」(第五巻286頁)。

啓蒙市民ニコライはベルリンでの日常生活において、「月曜クラブ」や「水曜会」などでの社交的な交際を通じて、かなりの貴族とも対等に接触していたが、こうした経験を通じて得ていた自信がニコライに、貴族を特別視しない習慣を身につけさせていたのであろう。

市民としての自信

ニコライが貴族や宮廷世界を観察する際には、しばしば距離を置いた形で、市民としての自信が見え隠れしていた。しかしそうした自信は時として、直接現れることもあった。それは有用で、実用的な仕事において価値を生み出している市民身分こそは、一国の力の源泉であるとの自信であった。市民的勤勉、市民的倹約の精神、市民的秩序愛好、発明の才能そして企業家精神といったものこそが、社会改革を促進するものだと、ニコライは信じていた。

その一方農村住民に対しては、ニコライはほとんど関心を示していない。そして農民身分だけが生産階層であるとする重農主義者に対して、全く注意を払っていない。彼によれば、第三身分つまり市民身分こそは一国の経済を動かす存在であるばかりでなく、一国の文化や啓蒙を担っているのも、市民身分ないし中間階層なのであった。

その際、啓蒙絶対主義の要請に従って、まずは官僚指導によって社会改革や文化的進歩を推進していかねばならないという矛盾に、ニコライは突き当たった。官僚指導の限界を知っていた彼は、上からの啓蒙や改革に抵抗する態度を示していたのだ。そして旅行記の中で次のように述べている。「この善意による改革が永続的な影響力を保持すべきものだとするならば、国民の中の中間階層によって担われるのが、最も確実なやり方なのである。・・・こうした方向へと導くことこそ、一国の君主の最高の技なのである。これは君主による直接の命令や勅令よりもはるかに確実に一国の永続的な豊かさを促進するものである。この中間階層から、文化や啓蒙は下級階層へと速やかに浸透していくことであろう。もし貧困や迷信、怠惰、鈍感さなどによって、彼らの精神が麻痺しまっていなければの話だが。一方文化や啓蒙は、中間階層から上流階層へも普及していくはずである。ただしこの階層が、高慢、金、迷信、怠惰、洗練さなどによって無感覚になっていなければだ。いずれにしても、少なくとも最初のきっかけは、宮廷から導入されねばならないのだが」(第四巻923頁)。

ここでニコライが念頭に置いていたのは、オーストリアのヨーゼフ二世による上から指令した改革であった。この改革自体をニコライは支持していたものの、その効果については疑問視していたのだ。彼によれば、賢明な君主の役割は、中間階層が活動できるように物質的条件を整えてやることで、あとは市民の自由なイニシアティブに任せるべきなのであった。この関連で彼は孤児院内での軍隊調の調教を否定している。「子供は教育機関において、命令されてはならない。そこではむしろ子供の適性や、持っている力を伸ばすべきなのだ」(第三巻230頁)。

同時代の啓蒙家で、旅行家でもあったゲオルク・フォルスターは、「市民の自由な活動性」という事を、その著書『ライン河下流紀行』の中でしばしば書いているが、これはニコライの見解と一致したものである。このことはとりわけ経済領域に当てはまるもので、経済や企業活動に対する国家介入に、ニコライはしばしば反対を表明している。彼の見解では、重商主義政策は市民的活動を麻痺させてしまうほどには行われてはならないのだ。ニコライはオーストリアの国営作業着製造工場を視察したとき、次のようなコメントを残している。「軍隊調の規律のもとに行われている大ホールでの製造業務は、分散させて、個々の手工業工房に任せた方が良い」(第二巻555頁)。

商工業活動について

自ら成功した書籍商兼出版業者であったニコライは、有能で意欲ある商人に対して大きな共感を示していた。彼によれば、市民たる者まずホモ・エコノミクスでなければならなかったのである。それゆえニコライは、経営や商売のことをほとんど知らない王侯貴族や高級官僚、大学教授、聖職者といった読者に対して、価格、賃金、関税、手形、信用、通貨制度などについても説明している。彼にとっては、商人こそ市民的な自覚を持つのに最適な存在なのであった。こうした商人の実例として、アウクスブルクの見聞に基づいて、次の所見を述べている。「シューレ氏のコットン・プリント工場は、ドイツ中に知れ渡っていた。この勤勉で、有能な企業家は、彼を通じて仕事を得ることになった数千という人々にとって、いわば慈善家になった。彼自身は、全くわずかな資本を基に、勤勉、規律、企業家精神などを通じて、大変な財産を築き上げた。と同時に、彼はアウクスブルクの産業を、信じられないやり方で振興させた人物でもあったのだ」(第八巻24頁)。

資本投下と企業家利益の擁護に関する彼の論調は、極めて明確である。旅行記のほかの場所でも、これについて次のように述べているのだ。「企業家ないし大商人と労働者たちとの間に横たわっているマニュファクチャー事業について、どちらの側に正当性がるのか判断するのは、しばしば困難に見える。一般的な声は、もちろん企業家に対して厳しい。彼が裕福で金持ちだという事は、一見して明らかだから。・・・しかし企業家は例えば職工に賃金を支払うために、常に金を用意せねばならず、しばしば大きな危険負担もしなければならないことが忘れられているといえよう。それに対して労働者の方は、何の負担もなく、仕事が終わり次第、賃金が支払われるのだ」(第九巻59頁)。

とはいえニコライは、あくなき利潤追求ということは、一言も言っていない。彼にとって商業活動は、公益の枠内にある限りにおいて、健全なものなのである。のちの時代になって見られるようになった、際限なしの資本主義的利潤追求といった事態は、マニュファクチャー時代のニコライにとっては、まだ無縁なものであった。啓蒙の時代の市民が目指した「黄金の中庸」は、経済生活にも当てはまり、それが国家の手にあろうとなかろうと、大きすぎる企業はニコライにとって悪であったのだ。

独立した商人によって営まれる、全体を見渡すことができる商売こそ、有益かつ満足のいく経営形態なのである。そこでは労働者が搾取されて、甘い汁を吸われることがない。その反対にリンツの大規模な織物マニュファクチャーでは、不法なやり方で常に労働者の賃金が引き下げられていることを、ニコライは伝えている。(第六巻468頁)。一握りの大金持ちが所有するいくつかのマニュファクチャーではなく、豊かで企業家精神に富んだ市民による、数多くの中規模マニュファクチャーこそが、ニコライが理想とするものであった。そこでは自己責任とイニシアティブとが可能であり、公共の利益が正しいものの手にあるからだ。市民的啓蒙の中に初めから内在していた道徳的衝動が、十八世紀末のニコライの旅行記のなかで、経済の領域に関してもなお生き続けていたことが、分かるのである。

3 本作品への同時代の反響

本書の読者層

本作品の読者層は、いったいどのような人々であったのだろうか。これに対する手がかりを与えてくれるのが、第一巻と第二巻の合本の目次の後に印刷された予約購読者(前払い)のリストである。予約購読者の数は、1783年4月13日の締め切りの時点で702人、その後の追加で95人、合計797人となっている。リストの冒頭にはプロイセン国王陛下及び王妃陛下の名前、次いでドイツ各地の大貴族(王侯及び王侯夫人)15人の名前が、予約番号とともに記されている。それに続く人々の身分、職業を見ると、決して安くはなかったはずの、この書物を予約購読できる財力のあった階層つまり上流及び中流の上に属する人々であった。

およそ800人の予約購読者の肩書をすべてここで列挙するのは煩雑すぎるのでやめておくが、ごくおおざっぱに色分けしてみると、つぎのようになる。

高級官僚(大臣、枢密顧問官、参事官、書記官、裁判官、宮内長官、官房事務官、公使など)、大学・ギムナジウム教員(教授、副学長、博士、ギムナジウム教授など)、軍人(中将、少将、中佐、少佐、大尉など)、聖職者(神学者、牧師、宮廷付き司祭、説教師など)、医師、弁護士、家庭教師、図書館司書、商人、工場主、地主その他。また法人として図書館も購入している。購読者の数はその後千人が加わり、さらに第一・第二巻の合本は、1788年までに第二版及び第三版が出版されている。

以上の数字は現在の基準に照らせば微々たるものに見えようが、本作品が一般大衆向けのものではなく、広い意味での学識者向けのものであったことを考えると、決して小さな数字とは言えない。ニコライはそれ以前にも人気小説や評論の数々を発表していて、すでにベストセラー作家になっていたので、今回の旅行記が全体としてどの程度の規模になるのか分からないながらも、その前評判は大変高いものだったのだ。

本作品への同時代の評価

次に本旅行記に対する同時代の評価は、どうだったのだろうか。まず啓蒙主義陣営からの肯定的な評価を紹介しよう。啓蒙主義団体「啓明結社」の発展に尽力した作家クニッゲは、旅行記の最初の二巻について、ニコライ宛の手紙の中で、次のように述べている。「私はこの本を強い関心をもって読みました。そしてあのように楽しいスタイルのうちに、重要な情報と並んで、すべての善と美に対する暖かい心遣い、素晴らしい美術評論、啓蒙及び真実の普及に対する有益な示唆などを見出して、心から喜びました。」

次いで聖書の批判的研究を行ったプロテスタント神学者のアイヒホルンは、ニコライ宛の手紙の中で、第八巻と第九・十巻の間の発行空白期間に関連して次のように訴えている。「最初の数巻の偉大なる啓蒙精神が、すべての郷土愛に満ちたドイツ人をして、その続きの発刊を切望させるのです」

この手紙では、すべてのドイツ人の切望という事が書かれているが、実際にカトリック教が支配している南ドイツに関する北ドイツのプロテスタント教徒の蒙を啓くことが、本作品の主目的なのであった。ニコライはヴィーンに滞在してはじめて、カトリックの中でもとりわけイエズス会こそが啓蒙主義の主たる敵であるとの、明瞭な認識を得たのであった。そして南独のカトリック信仰に対して厳しい批判を展開した。このことはカトリック領邦諸国では激しい怒りを呼び起こした。それにたいしてプロテスタント領邦諸国では、ニコライが書いたことはありえないこと、あるいは誇張されたことだとして、驚きの念を呼び起こしたのであった。このことから分かるように、当時ドイツでは自分たちの地域以外の実情について、互いにあまり知らなかったわけである。

ニコライは各巻の「前書き」の中で、自分の旅行記の意図や目的について説明しているが、それらはたいてい自分の本にたいする批判への反論の形をとっている。こうして1783年の第一巻から1796年の最終巻の発行までの間に、知らず知らずのうちに、本書の内容も即物的な調子から、様々な論敵との論争の調子へと、比重が移っていったといえる。

4 後世における本作品の評価

十九世紀末のリューメリンによる再評価

本旅行記の第一巻が世に出てからおよそ百年たった1881年、テュービンゲン大学事務局長G・リューメリンは、『ニコライとその旅行記』と題する論文を発表した。この論文は、ニコライ旅行記のシュヴァーベン地方に関する部分を分析したものである。そこでリューメリンは、この作品の本来の意義は、単なる印象記や見聞録ではなくて、そこに社会学的、国民経済学的データが豊富に盛り込まれている点にある、と指摘したのであった。

ニコライに関する評価は、とりわけその晩年にニコライが行った様々な論争の相手方によって形成された悪意にゆがめられたマイナス・イメージが、その後の文学史家によって受け継がれ、広められたものであった。しかしリューメリンはこうした偏見から全く自由であった。そしてニコライは実は極めてモダンな人物であって、19世紀に通ずる頭脳の持ち主であったと、ニコライ再評価を打ち出したのであった。彼の論文の要旨を次に紹介しよう。

「ニコライは自由思想家で、国民経済学者、そして統計学者であった。彼は公共機関における階層的要素に反対し、出版の自由、民衆教育の拡大と時代への適応、農業及び産業における規制撤廃、ドイツの学問の大衆化などのために闘った。彼は生まれつき極めて利口な人間で、真に驚嘆に値する博学博識の実際的な思想家であった。そのことは、偉大なる出版業、長年にわたる書評誌編集の仕事、おおいなる勤勉そして軽やかな思考法などの結合によってのみ、理解できるのである。・・・・

美的尺度をもってニコライの仕事を評価してはならない。小説を書こうと、本の書評をしようと、あるいは旅行記を書こうと、常に彼はジャーナリストであった、そして物事の乱用と闘い、改革を促していた。・・・・・

この旅行記のシュヴァーベン地方を扱った個所を読む人は、この本の全体の立場や実際的志向が大変新しいことに驚くであろう。・・・・・

個々の点ではもちろん古臭くなった部分もあるが、時代の社会的状況の中で新しい思想を直接現実のものにしようという勢いなどの点で、ニコライはまったく現代的で、19世紀に身を移したような頭脳の持ち主である。・・・・この時代を研究している歴史家にとって、ニコライのこの作品は極めて価値の高い史料に数えられるであろう。その理由は彼がすぐれた観察者だったというだけでなく、数多くの信頼すべき資料が彼の手元にに届けられたという事にもよる。」

以上リューメリンの論文の要旨を紹介したが、少し補足すると、当時なおとても若い学問であった統計学を、ニコライは利用することができた。その際ベルリンの統計学者ジュースミルヒの先駆的試みを、実際に応用したのである。この統計学者は牧師でもあったが、教会記録簿に基づいて、一般的な人口発展の統計モデルを作り出した。ニコライはこの統計学の応用にあたって、極めて厳密なやり方で取り組んだ。疑問のある個所について執筆する時は、信頼できる専門家に手紙を出して問いただしている。さらに彼は新しい都会に到着すると、まず初めに出生及び死亡に関するリストを見せてもらい、人口動態を追求し、その経済的、政治的、社会的原因を調べている。

二十世紀における本作品の取り扱い

第二次世界大戦後、本旅行記について触れているのは歴史家のE・ケーバーであるが、彼は一般的な狙いから1956年に概説的な論文を書いている。次いで伝記作者G・ジヒェルシュミットの『フリードリヒ・ニコライの生涯』(1971年)において、本旅行記は相応の扱いで紹介されている。そして歴史家H・メラーの研究書『プロイセンにおける啓蒙主義。出版業者、ジャーナリスト、歴史叙述者フリードリヒ・ニコライ」(1974年)においても、本作品は批判的な見解を含めて紹介されている。

そして比較的最近になって本旅行記のダイジェスト版を編集したのが、U・シュレンマーであった。この作品の表題は『フリードリヒ・ニコライ著。バイエルンとシュヴァーベンを行く。私の南ドイツ旅行記。1781』となっている。これは1989年に刊行されているが、現代の読者のために、冗長で錯雑した原文を現代風に書き直してある。そして内容的には、第六巻の後半ミュンヒエンから最後第十二巻のザンクト・ブラージエンまでを扱っている。また原書ではかなりの部分を占めている付録が省略され、図版なども必要最小限だけ採録されている。その分現代の読者にとっては、ずっと読みやすいものになっている。

その一方、1985年から専門家のための学術目的用に編集・刊行され、1999年に完結を見た『ニコライ全集全二十巻』の中では、本旅行記は第十五巻から第二十巻までの六巻分を占めている。

社会史史料としての宝庫

本旅行記はドイツ18世紀の文化や社会を知るうえで, 史料としての貴重な宝庫となっている。その意味で本作品の記述は、これまでに色々な書物に引用されてきた。なかでもその叙述の中に、本作品からの引用を豊富に行ったのが、二十世紀前半に活躍したドイツの文化史家M・v・ベーンであった。ベーンは1922年に刊行したドイツ語の著書(その日本語版が、『ドイツ十八世紀の文化と社会』(飯塚信雄ほか共訳、三修社、1984年)において、1ページにわたってニコライの人物と業績を紹介している。そして同書の他の部分でニコライ旅行記から、21箇所にもわたって引用しているのだ。

その後出されたE・ヴァイグルの著作においても、本旅行記は八箇所にわたって引用されている。この書物は『啓蒙の都市周遊』(三島憲一・宮田敦子訳、岩波書店)と題して、1997年に日本で刊行された。