その09 後期作品の特徴

研究者による高い評価

カール・マイは「オリエント大旅行」のさなか、その内面にそれまで経験したことのないほどの大きな衝撃を受けたわけである。想像力の限りを尽くして営々と築きあげてきた自らの虚構の世界と、自分の目で見た現実の世界との間に、この時亀裂が生じたからである。そしてその頃外部から、前期作品の文学的な質を問う声も出てきたことも加わって、マイはその作風を大きく変えることになった。

こうして生まれた後期の作品は数こそ少ないのだが、その文学的な質は研究者の間で高く評価されているのだ。後期の作品には、「銀獅子の帝国 3・4」、「そして地上に平和を」、戯曲「バベルと聖書」、「アルディスタンとジニスタン 1・2」、「ヴィネトゥー 4」そして自叙伝「わが生涯と苦闘」などがある。

『そして地上に平和を』

これらの作品は、自叙伝は別として、現実の地理的背景を持たない象徴的な内容の物語になっている。とはいえ前期作品の主なジャンルであった世界冒険物語の基本的な性格は、依然として受け継がれている。つまり見知らぬ場所の風景や環境の描写を背景にして旅の冒険が展開されているわけである。しかし地球上のある地域から出発しながら、その舞台はいつの間にか作者が頭の中で作り出した架空の地域に変貌したり、あるいは初めから遠い星の世界で物語が展開されたりしている場合もある。そのため物語の世界が、神話の国のような幻想性と神秘的な雰囲気を漂わせているのだ。

象徴的な作品「アルディスタンとジニスタン 1・2」

ここでは1909年に刊行された後期を代表する最大の作品「アルディスタンとジニスタン1・2」の内容を詳しく紹介することを通じて、後期作品の特徴を明らかにしていきたい。この作品はそれまで読者の間で人気の高かった世界冒険物語に属する作品とは違って、文学的により高度な精神的レベルへと自分の創造力を転化させようとしたものである。そのため作家のアルノ・シュミットは、この作品及び「銀獅子の帝国3・4」を、<ドイツの高級文学>を豊かにするものとして大変高く評価しているのだ。同時に彼はこれらの作品を通じて、マイを「ドイツ最後の神秘主義者」と呼んでいる。またジェームズ・ジョイス作品のドイツ語訳者であり、「カール・マイ学会」の主要メンバーでもあるハンス・ヴォルシュレーガーも、後期作品において前面に出ている哲学的思考に注目する一方、それらは美的感覚に満ちた作品だと称賛しているのだ。

さてこの作品の舞台はこの地球の上ではなく、伝説の星「シタラ」に設定されている。そしてその星の上に、アルディスタン、メルディスタンそしてジニスタンという地域を作り出し、そこに作家の頭脳から自由自在に紡ぎだされた地理や風土や人々を登場させている。とはいえ主要な人物としては、前期作品の世界冒険物語に再三再四登場させてきた、読者におなじみの人物たちが、従来とは全く違った姿で現れているのだ。つまり「オリエント・シリーズ」の主役たち、カラ・ベン・ネムジ、ハジ・ハレフ・オマール、マラー・ドゥリメーそしてシャカラの四人である。

物語の素材をシュールレアリズム化させるにあたってマイは、偉大なる先人作家たちの作品から強い刺激を受けたものと思われる。すなわちダンテの「神曲」、トーマス・モアの「ユートピア」、バンヤンの寓意物語「天路歴程」、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」そしてニーチェの「ツアラトゥストラはかく語りき」などである。

物語のあらすじ

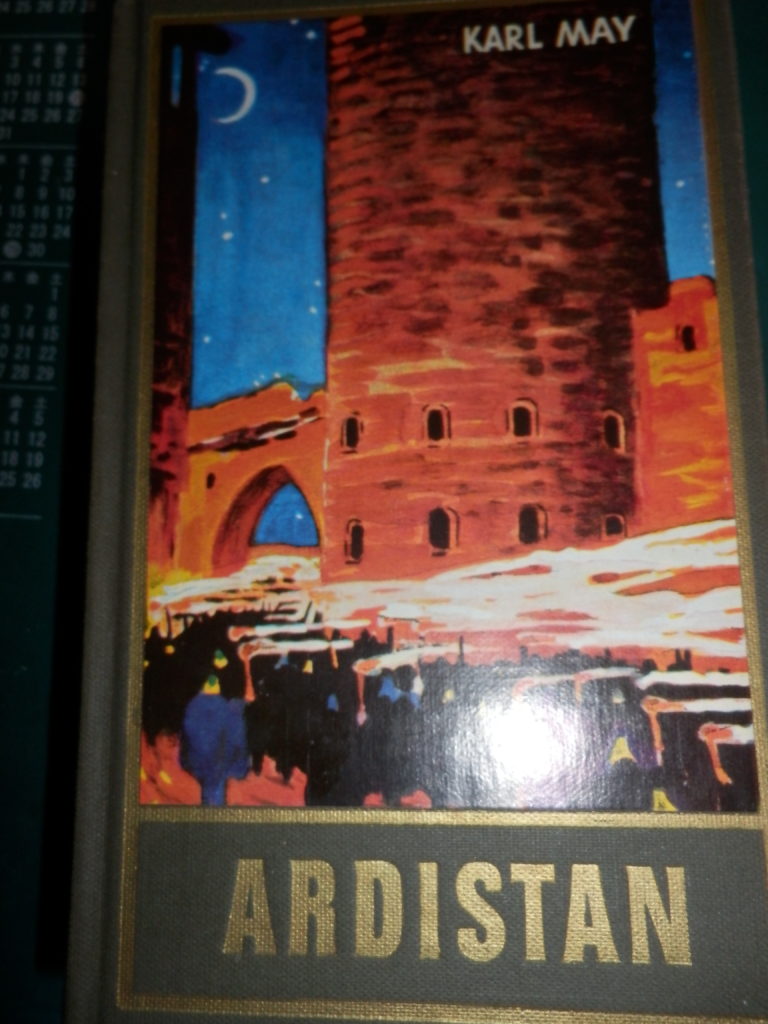

『アルディスタンとジニスタン』第一巻の表紙

宇宙船「誕生号」に乗って星の国「シタラ」に到着したカラ・ベン・ネムジとその従者ハレフの二人は、この「星の花の国」の年老いた伝説的な女帝マラー・ドゥリメーを訪れた。そして高台の上にある彼女の宮殿の客人となる。女帝の支配領域は、広々とした低湿地と荒野の国アルディスタン及び明るい高地にある、豊饒と美と清潔の国ジニスタンの二つである。アルディスタンは暴力人間の国であり、ジニスタンは高貴な人々の住む国である。その一方の国から他方の国へ行くには、その中間に横たわっているメルディスタンつまりほとんど道らしい道がなく、岩がごろごろしている地峡地帯を通過しなけれならない。ちなみにこれらの国の「スタン」という語尾は、中東イスラム圏のアフガニスタンとかパキスタンといった国々の名称をほうふつとさせるものがある。

それはともかくこの「メルディスタン」の中心に「クルブ」という心の森があり、その森の中に人の魂を鍛える「魂の鍛練場」がある。そこへ入った者はさまざまな拷問によって試練を受ける。この試練に耐えられなかった者は、深い奈落の底にある沼沢地へと突き落とされる。いっぽう耐え忍んだ者は、あらゆる悪の要素や低劣な要素を清められて、高貴で威厳のある存在として人間性の国であるジニスタンへ送り込まれる。

さて女帝マラー・ドゥリメーは、アルディスタンとジニスタンの間に戦争が勃発したとの知らせを受ける。すると彼女は和平への特使として、カラ・ベン・ネムジとハジ・ハレフを、アルディスタンの支配者のところへ派遣する。この専制君主はアラブの首長に倣ってエミールを称している。この人物はその国民を苦しめ、虐待し、人権などは全く認めない。そして人々が逃げ出さないように、軍隊によって国境を厳しく監視させている。カラ・ベン・ネムジの使命は、この暴君の良心に訴えて、講和を結ばせ、ジニスタンで行われているような社会的公正と善良さに基づいた統治へと導くことであった。

主人公とハレフはその旅の途上、じめしめとした低湿地に住む巨人族ウスールに出会うが、策略を用いて巨人たちを退治して、手なずけた。ついで隣接した砂漠の国チョバンを通って、アルディスタンの暴君が邸宅を構えているアルドの町へ向かった。そしてその暴君と会見した。ところがちょうどその滞在中に、その地で謀反が起こった。「パンター(豹)」という名前の王子が、日頃圧政に苦しんでいたイスラム教徒の民衆の力を利用して、クーデターを起こしたのである。その結果、それまで忠実な家来だと思っていたパンターによって暴君は誘拐され、荒野の真っただ中にある「死者の町」に閉じ込められてしまう。そしてそのあおりを受けて、主人公とハレフもその廃墟の要塞都市に幽閉されることになった。

そこに長い間囚われの身となり、苦痛のうちに過ごすことになったアルディスタンの暴君は、やがて自分が犯してきた誤りに気が付いて、悔い改める気持ちになっていった。しかし新しい支配者となったパンターはかつての主人に対して、なんら同情の念を示すことなく、厳しい監視の目を光らせていた。そしてジニスタン軍との戦いに備えて、軍備の増強を図っていた。

いっぽう奇妙なことに、かつての暴君も主人公主従も、この「死者の町」の地底の闇の中で、囚われの身ながら、それぞれ一定の行動の自由を得ていた。そのため両者は様々な対話を行い、暴君も過去の数々の悪行を深く反省していく。そして主人公及び暴君がそれぞれ頭の中で考えたことが、あるいは独白の形であるいは対話の形で、延々と展開されてもいる。とはいえ優れた物語作家としてのカール・マイは、この作品においてもやはり複雑極まりないストーリー展開を繰り広げている。

第一巻、第二巻あわせて1200ページを超す長編小説でもあり、この場でそれらについて詳しく紹介していく余裕はないので、その結末へと急ぐことにしよう。やがてカラ・ベン・ネムジはその強力な精神的な影響力を発揮して、暴君を新しい人間へと生まれ変わらせるのに成功した。つまりクルプの森の中にある「魂の鍛練場」で、暴君は鍛えられて再生したのである。そして巨人族のウスールやチョバンやキリスト教徒民衆の支援を受けたうえ、さらにジニスタンの支配者から送られてきた援軍の力を借りて、ついにパンターを撲滅して、再びそこの支配者に返り咲いたのであった。こうしてかつての暴力支配者はいまや威厳と公正さを身に着けた「平和の君主」となり、アルディスタンの幸せのために尽力することになった。

この結末をもって二巻にわたる長編のユートピア小説は終わりを迎えた。しかしその長さにかかわらず、この物語は内容的には未完の書になっている。その結びの言葉は次のようになっている。

「我々はさらに歩みを続け、深く山々に分け入っていく。そしてその道はジニスタ

ンへとつながっている。我々はさらに高い目標に向かって、歩みを続けていくの

である。」

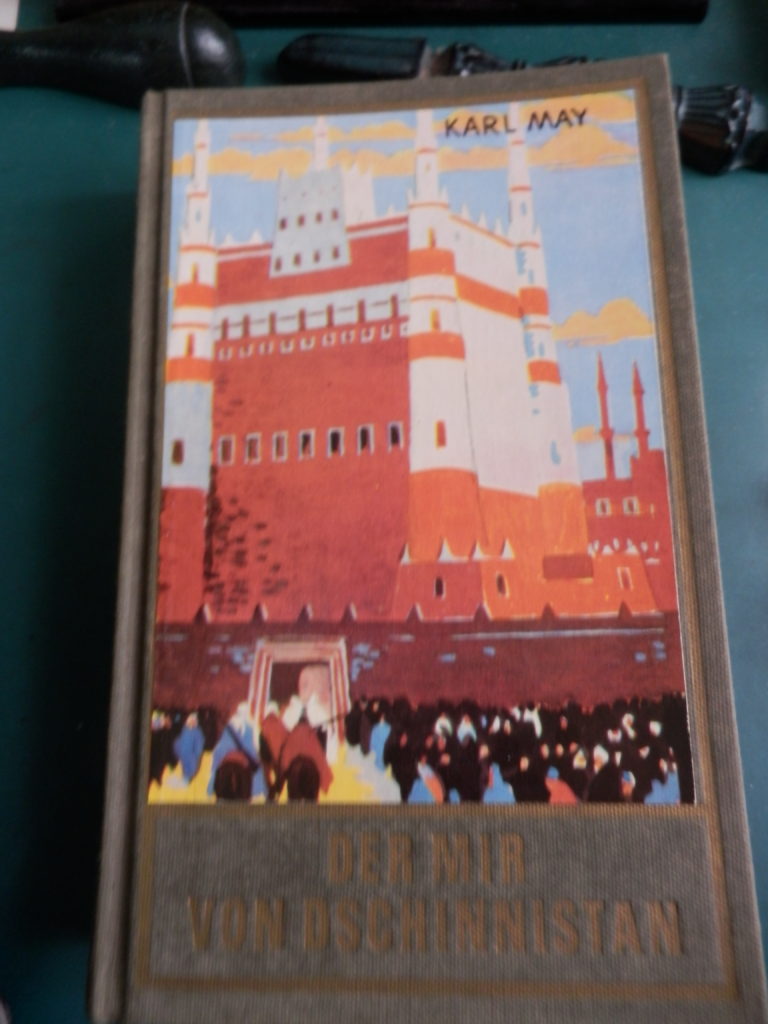

『アルディスタンとジニスタン』第二巻の表紙

物語の中に秘められた寓意

ところでマイは作品を文学的に高度で、精神的なものへと高めようとして、冒険物語に、より深い意味と比喩性を与えようとした。そして意識的に新しいスタイル、つまり登場人物の行動や物語の舞台あるいは小道具の寓意化と暗号化を試みた。かつて主人公を自分自身と同一視して痛烈な批判を受けたため、作者はこの作品では主人公である「私」を、「人類の魂」とか「世界平和の理念」といったものへの寓意化に機能転化したのである。

『アルディスタンとジニスタン』は極めて複雑な内部構造をとっているため、そこに描写された外的行動や個々の登場人物あるいは様々に起こる出来事の中から、作者が用意した寓意を読み取るのは、一般の読者にとって容易ではない。またそうした寓意のために、ストーリーの持つ首尾一貫性や実際の行動が示す緊張感が損なわれているというマイナス面もある。そのため前期の世界冒険物語を夢中になって読んできた読者の多くが、後期の作品から離れていったのであった。

そのいっぽうで作者が仕掛けた寓意をめぐって、多くの研究者が様々な解釈を発表してきた。しかし物語に登場するいろいろな人物や出来事あるいは「天使の像」、各種の建築物、様々な風景などが持つ寓意を解き明かすことは容易ではないのだ。とはいえこの作品を覆いつくしている謎めいた神秘的な雰囲気こそが、詩的な魅力となっているわけである。先に挙げた研究者のヴォルシュレーガーによれば、この作品に含まれている解き明かすことのできない謎と非合理性は、作者が若いころに受けた、精神分析で言う、「精神的外傷」に基づいているという。

マイはまた、寓意の意味を解くカギを、別の作品「銀獅子の帝国3・4」や自伝の中に収められた「シタラの伝説」あるいは死の直前にウィーンで行った講演「高貴な人間の住む天空に向かって」などに隠しておいた。そうした暗示に従えば、この作品には、二つのテーマが隠されていることが分かる。一つは個々人の存在と生成の問題ならびに野蛮な暴力人間から高貴な人間への発展の問題である。もう一つは、いつか本格的な戦争が始まるかもしれないという不安を解消して、世界の恒久平和を確立することが重要である、という作者の強い願望の念である。これはこの作品が書かれた1909年という年が、第一次世界大戦勃発(1914年)前の局地的紛争や小競り合いに彩られた不安に満ちた時代であったことと関係があろう。

この作品に登場している人物は、生成発展する現実の出来事の中に積極的に関与し、行動し、政治的な動きも見せるのである。そうした中で、結局は、「精神」の具現者であるカラ・ベン・ネムジによって計画されてきた「世界平和の理念の確立」という目標に向かって、すべての人々が動いていったわけである。

神秘主義のヴェールに包まれた詩的な作品

とはいえ、そうした過程にあって、魔術めいて神秘的な地下の冥府の力が働いていた。主人公一行は、巨人族の住む低湿地帯から二つの海に挟まれた狭い地峡地帯を通り過ぎ、乾いた砂漠地帯へと入っていく。そしてそこにそそり立つ巨大な天使像の中に、大きな地下の泉を発見する。その後神秘的な「死者の町」に入った一行は、罠にはまって地下の奥深くに閉じ込められる。

その後も波乱万丈のストーリーが展開されていくのだが、一連のファンタジーに満ちた叙述を通して、作者マイは「夢見がちな」世界の光景を描き上げている。そうした叙述は、言語表現の上で極めて洗練された境地に達している。その意味で『アルディスタンとジニスタン』は、マイのポエジーつまり詩的な能力が頂点に達した作品だという事ができよう。1200ページを超えた長編の叙事詩でありながら、そこには抒情詩的な魅力もふんだんに含まれているのだ。

この遠い「星の花の国」シタラで展開される恍惚の物語を書いていたころ、マイは新聞・雑誌などによる非難攻撃の矢面に立たされ、また長くつらい裁判にも巻き込まれていた。この物語が、初め『ドイツ人の家宝』という雑誌に掲載されたとき、長年この雑誌を通じてマイ作品を愛読してきた一般読者の多くは、この作品に対して苦情を訴える手紙を寄せたのであった。つまり難解過ぎてついていけないというわけなのだが、そうした苦情は殺到して、ついには雑誌の予約購読を取り消す人も現れた。こうして『ドイツ人の家宝』の発行部数は減り、出版社はマイに対して、こうした難解な実験はやめるように警告した。とはいえこの作品の掲載は、最後まで続けられはした。

前期の数々の冒険物語の愛読者が、後期作品を敬遠するという事情は、マイの生前の時代も現在も変わりない。そのいっぽうでマイ作品を研究している人々、とりわけ1969年に西ドイツで設立された「カール・マイ学会」に所属する研究者によって、マイの後期作品がいわば再発見されて、高く評価されるようになったわけである。この学会は、マイの全ての作品を取り上げて、批判的・学問的な研究の対象にしてるもので、けっして後期作品だけを扱っているわけであはない。

しかし先に挙げた現代作家アルノ・シュミットや、「カール・マイ学会」所属の評論家ヴォルシュレーガーなどの努力を通じて、今日、ドイツの読書界で、カール・マイの後期作品は、ドイツの高級文学の流れの中に置いていいもの、という評価が定着しいているのだ。