第一章 近代的書籍出版販売への転換

統一的書籍市場の崩壊

ドイツの書籍出版販売活動は長い間、書籍見本市の二大都市フランクフルト・アム・マインとライプツィヒを中心に行われてきた。フランクフルトは中部ドイツのマイン川畔の帝国直属都市として、15世紀以来その南に広がるドイツの各地域つまりバイエルン、シュヴァーベン、フランケン、オーバーラインの諸地方やオーストリア、スイス一帯を書籍出版販売面で支配してきた。この南ドイツの書籍業界は、ドイツ皇帝の支配地域にあるという意味で、「帝国書籍業界」とも呼ばれてきた。この地域はおおざっぱに言って、宗教的にはカトリック地域で、古い伝統や習慣がいつまでも温存されていた。そしてどちらかというと言語・文学的文化というよりは、むしろ音楽的・造形的文化に傾いていた。そして書物については聖書を初め説教書、祈祷書などの宗教書が中心であった。宗教書のほかには学者や僧侶向けのラテン語の書物が出版され、帝国書籍委員会の意地の悪い厳しい検閲が、依然として続いていた。

いっぽう北ドイツのザクセン地方の中心都市ライプツィヒは、17世紀の末頃から、見本市都市としての重要性を次第に増しつつあった。そして北ドイツにおける書籍出版販売は、ますますライプツィヒを中心に動くようになっていた。北ドイツは一般にプロテスタント地域であるが、ドイツの啓蒙主義はまさにこの北ドイツの二つの地域、つまりザクセン地方とベリリンを中心とするブランデンブルク=プロイセン地方をその故郷としていたのだ。

この地方では道徳週刊誌やポピュラー哲学から文学、自然科学の分野に至るまで、その書籍市場にはいたる所で新しい時代の息吹が感じられた。この地域では古めかしいラテン語の知識がいっぱい詰まっていた大型の信心の書には、新しい読書大衆はもはや関心を向けなくなっていた。啓蒙主義運動の担い手ゴットシェートや国民的人気の高かったゲラートが住んでいたのもザクセン地方であった。こうした文化的要因のほかに経済的要因もあった。18世紀のザクセン地方は経済的観点から見て、ドイツで最も目覚ましい発展を遂げていた地方であった。とりわけ工場制手工業が発展していた。こうした状況の中で、書籍出版販売業はザクセン王国政府によって奨励されていたのだ。

この時代になっても書籍取引の方法としては、なお交換方式が続けられていたが、この方式は書物の外観や内容を無視してきたため、その欠陥が次第に我慢できないほどに露呈されてきた。この傾向はとりわけ南ドイツ地域で著しかった。その際南で出版された書物は南の地域では売れても、北へはあまり出ることがなかった。南ドイツのカトリック地域では依然としてラテン語で書かれた学術書や宗教書がもっぱら出版されていた。いっぽう北ドイツのプロテスタント地域では、ドイツ語で書かれた道徳週刊誌や各種ジャーナル、政治パンフレットや啓蒙主義的な国民文学などもどんどん出版されていた。

そして書物の質も北では南より良かった。このため南北間で書物が交換取引されたとしても、一対二ないし一対三もしくは一対四で交換されていた。その結果公刊された南ドイツの出版物が北ドイツで販売される可能性はほとんどなくなっていた。そのうえ北ドイツの読者は、南ドイツで出版されたラテン語の専門書や宗教書には関心がなかったのだ。そのいっぽう北ドイツで出版された啓蒙書や国民文学に対して南ドイツの書籍業者は関心を抱いていたが、交換取引方式のために実際上その取得が困難になっていた。

こうした状況の中で、ドイツの書籍市場は次第に南北への分裂の度合いを強め、18世紀の半ばには、その二分化は決定的ともいえる段階に達していたのだ。

交換取引制度の廃止

書籍を単に物品として量的にしか扱わなかった交換取引制度は、それが抱えていた大きな欠陥から、18世紀の後半に入るころ、結局廃止されることになった。そのイニシアティブをとったのは、いうまでもなくライプツィッヒをはじめとするザクセン地方の書籍業者であった。かれらは北ドイツの読者には関心のない宗教書やラテン語の専門書を発行していた南ドイツの書籍出版販売業者との取引を好まなくなっていた。その結果彼らは交換取引を、信頼のおける商売相手である北ドイツの書籍業者だけに限ることにした。そしてその他の業者に対しては、現金取引を要求するようになった。

交換取引を拒否して現金取引を採用した書籍業者には「正価販売業者」という名称が与えられた。彼らは取り扱う書物を交換取引商品と現金取引商品の二つに分けたのである。正価販売業者の中でももっとも代表的な人物が、フィリップ・E・ライヒ(1717-1787)であった。ライヒはライプツィッヒの代表的な書籍出版販売店ヴァイトマン社に1746年に入社し、やがて経営責任者になり、さらに1762年には同社の共同出資者となった。彼は1760年代に、もはや欠陥だらけになっていた書籍の交換取引方式に反対して立ち上がったのである。そして現金取引または半年で16~25%の割引をする短期クレジット方式を導入した。この短期クレジット方式は、ライプツィヒ見本市に出品・参加していた中部・北部ドイツの友好的な書籍業者に適用された。そしてこれらの業者に対して十分な報酬を支払った最初のドイツの出版社経営者になったのであった。ここに長らく自然経済である交換取引方式に退行していたドイツの書籍販売方式は、北ドイツでは1760年代に再び貨幣経済を基礎とする近代的な取引方法に代わったのである。

ライヒの改革

ライヒが導入した近代的な書籍取引の方法は、交換取引の拒否と短期クレジットないし現金取引方式の採用であった。それに伴って書籍の返品を部分的ないし全面的に認めない措置、クレジットの低い割引率の設定そして書物の価格の高い設定なども同時に行われた。これら一連のライヒの動きは、書籍販売史上「ライヒの改革」として知られているが、南ドイツの斜陽の帝国書籍業者にとっては、我慢のでいない過酷な措置に映った。当時ドイツ全地域から書物が集まっていたライプツィッヒ見本市で採用された正価販売方式は、そこに常駐していた書籍業者にとって著しく有利だったからである。南ドイツの書籍業者には、運搬用の樽を含むすべての輸送コスト、業者の旅行費用、見本市に伴う宿泊費、ブースの借り上げ料、アルバイト要員費用などをひっくるめての見本市の総経費が掛かった。それに対して地元の書籍業者にとっては、それらの負担はぐんと低かったのだ。

しかし自らの改革を断行することに熱心で、南ドイツの書籍業者のことをあまり考えなかったライヒは、いわば南への挑戦として、1764年にフランクフルト見本市から最終的に撤退したのであった。ライヒはその際「自らと同僚業者の撤退によって、フランクフルト見本市を葬った」と述べている。同見本市はその後も存続はしたが、もはや往年の存在価値は失われていた。ちなみに新しいフランクフルト国際書籍見本市が生まれたのは、西ドイツが誕生した1949年のことであった。

ライヒは自らの改革を貫徹すべく、1764年に「ドイツ書籍販売組合」の設立を計画した。そしてこの計画を「ライプツィッヒ見本市を訪れる書籍業者への通知状」の中で明らかにした。そこでの最高原則は、この組合に加盟する者は書籍取引を現金によってのみ行うべきで、また互いに翻刻出版は行わず、そうした業者との取引は最小限に抑えるべきであるというものであった。ライヒのこの計画に対しては、ザクセン王国政府やライプツィッヒ市当局そしてライプツィヒ大学から疑念が出された。しかしそれから5年たった1769年になって、ようやくザクセン国王の許可が下りた。それによって南ドイツの翻刻版書籍業者は、事実上ライプツィッヒ見本市から締め出されたのであった。

帝国書籍業者の反撃

これに対する帝国書籍業者側の反応には素早いものがあった。先に警告していた通り、彼らは北ドイツで出版された書籍の計画的な翻刻出版を、大々的に実施し始めたのである。翻刻出版を全面的に禁じたザクセン国王の布令も、その王国の外では通用しなかった。北ドイツの書籍業者からは海賊出版業者と非難されたこれら翻刻版出版業者の指導的存在は、フランクフルトのファレントラップ及びウィーンのトラットナーであった。このトラットナーはこれに先立つ1752年に、ライプツィヒの書籍業者に対して、「ウィーンからライプツィヒへの旅行費用その他もろもろの経費が掛かるから」という理由で、33・3%の割引を要求し、これが叶えられない場合には翻刻出版を行うと警告していたのだ。

そのうえ彼はオーストリア女帝マリア・テレジアから、翻刻出版に対する皇帝特権を授けられていた。ちなみにトラットナーが女帝から受けとった手紙には次のような一文もあった。

「親愛なるトラットナーよ、わが国家の原理は書物を盛んに流通させることにある。書物はすべからく大いに印刷されるべきである。ただオリジナル作品が現れるまでは、翻刻出版を行うべきである」

こうした皇帝特権に支えられたトラットナーやフランクフルトのファレントラップなどの帝国書籍業者は、翻刻出版はオリジナル作品の高値に対する防衛手段なのであると弁護した。このようにして翻刻出版は、南ドイツからオーストリアにかけて、以後大々的に行われることになった。そして1765年~1785年の間にかけて、「翻刻出版の黄金時代」が現出したのである。これに対して学者や作家は、おおむね理論的には非難していたものの、実際には価格調整役として容認していたようである。

そしてやがて帝国書籍業者の間から、ライプツィヒの現金取引と従来からの交換取引との間の妥協案ともいうべき「条件取引制度」が生まれてきた。その仕組みはざっと次のようになる。書籍業者は自分のところで出版した新刊書を互いに送りあい、一定期間(春と秋の2回)にその代金を精算する。ただその期間内に売れなかった書籍は返品され、売れた書籍については店頭価格(定価)の33・3%の割引価格で支払うというものであった。

帝国書籍業者はこうした条件を提示してライプツィヒの書籍業者とと折り合いをつけようとした。そして1788年南ドイツ及びスイスの19の書籍業者は「ニュルンベルクの最終決議」の中で、いま述べた条件のもとにライプツィッヒ見本市に参加したいと申し入れた。そして精算の時は春の見本市の時だけとした。この申し入れをライプツィヒ側は受け入れることになった。

その背景としては、すでに18世紀の半ばから北部及び東部ヨーロッパ地域との書籍取引において、ライプツィヒがベルリンとの競争にさらされていたという事情もあった。それらの地域の書籍業者には、従来のようなライプツィヒ経由ではなくて、ベルリンを通じて商売をする傾向が強まっていたのだ。ベルリンでは、例えば著名な劇作家レッシングの友人であった書籍商兼作家のフリードリヒ・ニコライが多面的な商売を通じて成功を収めていた。

このように18世紀後半の最後の三分の一の期間は、書籍出版販売業界にとっても、まさに「疾風怒濤の時代」なのであった。しかし近代的書籍出版販売制度の確立までには、なお幾多の紆余曲折を重ねることになる。

純粋な書籍販売業者の出現

この過程にあって一つ付け加えておきたいことは、帝国書籍業者が提案し北ドイツの書籍業者も受け入れることになった「条件取引制度」は、結局はドイツ全体の書籍業界に新たな確固たる基盤を築いたという事である。この新しい制度は18世紀から19世紀に変わるころ、完成したのであった。そしてこれは出版部門を持たない「純粋な書籍販売業者」の出現を促した。古い交換取引のやり方では、これは不可能であった事なのだ。

新たに動き出したドイツ書籍業界の新時代にあって、純粋な書籍販売業者の第一号とみなされるのが、フリードリヒ・C・ペルテス(1772-1843)であった。彼は北ドイツのハンブルクに書店を設立したのだ。このペルテスはドイツ語圏の出版人の中でも最も重要な人物の一人であるが、書籍商として成功を収めた後、出版業者としても1822年から中部ドイツのゴータで営業を始め、大きな成果を上げている。彼はまたナポレオン軍のハンブルク占領に対して、闘争を指揮するなど、政治の世界に身を投じたこともある。

しかし何といってもドイツの近代的書籍出版販売制度の確立に対する貢献が最も大きいといえる。後にドイツにおける著作権制度の確立に寄与したし、「ドイツ書籍商取引所組合」の共同設立者の一人でもあった。さらに書籍業者の専門的な養成研修機関の設立構想を、すでに1833年に発表するなど、出版業界が抱える基本的問題について幾多の論文も世に問うている。

委託販売方式の成立

条件取引制度成立の結果として、さらに書物の委託販売方式が生まれた。これは書籍見本市の開催都市ライプツィヒに従来あった、書籍を保管する倉庫管理業から生まれたものである。つまり交換取引の時代、ライプツィヒ以外の書籍出版販売業者は、見本市に出品する書物(製本されていない全紙の形)の倉庫をそれぞれ持っていたわけである。そしてその倉庫を管理する業者も当然存在した。

ところが条件取引制度の成立によって、こうした倉庫業は必要なくなった。しかし個々の出版業者が自ら販売業務をやるのは人手や経費・労力などの点から容易ではないので、こんどはすべての販売業務を代行してくれる人が必要となった。そこで生まれたのが従来倉庫管理業をやっていた人たちを主とした委託販売人であった。この書籍委託販売業は、今日ある書籍取次業の先駆的形態といえる。これら委託販売業者は、従来からあった倉庫を、出版社から受け取った書物を一時的に保管しておくための倉庫へと転用したわけである。こうしてライプツィヒには、出版社と書店との間の直接的取引を代行する書籍取次業者が生まれたのである。そしてこれによって、交換取引の時代に結合していた出版業と書籍販売業とが、はっきり分離することになった。

正価販売方式の導入、委託販売方式の成立そして純粋な出版業者の出現によって、ドイツの出版業界は、資本主義的経済原理に基づいて全面的に機能するようになった。書物は最終的に商品となったのである。何が生産され販売されるべきかは、需要と供給の関係によって決まることになった。資本主義的な書籍市場が生まれ、出版業者は企業家に昇格した。そして新たな生産と販売の方式は、読者大衆や製品である「書物」自体にも、それから著者の社会的地位や出版業者との関係にも影響を及ぼすことになった。

委託販売方式の確立によって、従来のように新刊書は書籍見本市の開催中とかその後ではじめて出版されるという事はなくなり、一年中いつでも出版できることになった。そして金と商品の交換はそれまでよりもずっと早まり、継続的なものとなった。また流通期間の短縮によって、資本のより多くの部分は同時に付加価値の生産を行うようになった。投下資本が再び取り戻され、付加価値が実現する度合いは、それまでよりもずっと早くなった。変わらない生産条件の下で生産は上昇し、供給が増大した。18世紀の最後の三分の一の期間に、書物の生産は著しく増大したのである。

作家の自主出版の試み

以上みてきたようなドイツ出版業の近代化の過程における一つのエピソードに学者や作家の「自主出版」の試みがあるので、ここで少しふれておきたい。18世紀後半になって、激しく揺れる書籍業界の動きの中で、著作者の中には、より堅固な地盤を求める者もあらわれてきた。つまりそれまでよりも安定した収入を確保するために、著作者自らの出版社を作ろうとする動きである。

この作家の自主出版社は、作家自身により良い収入をもたらすことが期待されたが、同時に販売業者を通さないという流通機構の簡素化によって読者にも書物を相対的に安く提供できるはずだという考えのもとに作られた。具体的にはこれは自分の作品を、予約注文と部分的な前払いの基礎の上に立って、自主出版社から発行するというものであった。名声があり読者によって熱心な支持を受け、しかもその名前が市場価値を持っていた作家の場合は、この考えを実行に移すことができた。

この試みで最も有名なのは、F・G・クロップシュトックであった。この作家はその作品『学者の共和国』(1772-73)と『救世主』(1779-81)の出版に当たってこれを行った。その他の著名な作家としては、ヴィーラント、レッシング、ゲーテ、シラーなども、時としてこうした自主出版の試みを行ったりした。

作家のレッシングはその著作『ハンブルク演劇論』(1767-69)の中で、自主出版に対する作家の権利を自信をもって次のように訴えている。

「作家が自分の頭の中から考え出したものを、儲かる仕事に結びつけようとしたからと言って、悪く取られることはないであろう」

こうした自主出版の試みの背後には、経済的な自立を得ることによって同時に、知的・道徳的な自由も獲得したいという作家たちの切実な念願もあったのだ。当時はなお作家や学者は一般に、自分の書いた著作物だけで生活していける状態にはなかった。学者は大学に、そして作家はほかに官職をもったり、パトロンを抱えたりして物質的生活を支えていたのである。学者や作家の自主出版の試みは、結局は挫折せざるを得なかった。この事業をかなり長期的に継続することができたのは、ヴィーラントぐらいのものだった。

作家がパトロンや官職との結びつきを絶って、自由と独立を獲得することは後に可能となったが、それはなお出版社とのつながりにおいてのみ可能であったのだ。その際作家は読者の要望に合わせなければ、長期間にわたる経済的な独立は望めなかった。つまり市場経済的圧力を受けることになったのだ。

レッシングと親しかったベルリンの作家兼書籍業者のフリードリヒ・ニコライは、先のレッシングの『ハンブルク演劇論』の宣伝広告文に中で、この作家を擁護した。しかしニコライは同時にレッシングが過小評価した書籍販売上の専門知識の欠如こそが、自主出版社を挫折させた原因であったことを、指摘しているのだ。

先に紹介した書籍業者のライヒの場合は、この問題に対して経営者としての立場からもっと厳しく臨んだ。彼は『ある書籍業者の思い付き』と題する冊子の中で、次のように述べている。

「まず何よりも書籍出版販売業というものが不可欠な存在であることを、人は認めねばならない。作家が一、二冊の作品を出版し販売することと、書籍出版販売業を経営して維持していくこととは、おのずから別の事柄である。自分の研究室や書斎で考えたことをそのまま実行に移そうとする人には、書籍業というものへの正しい認識が欠けている。クロップシュトック氏の(学者の)共和国の代わりに、書籍業者の共和国を作ったらどうであろうか? 有用な商品をオリジナルより正確で美しく翻刻出版して、半分の値段で読者に提供したらどうであろうか?」

これは正価販売制度を取り入れて、近代的な書籍出版販売制度を確立しようと尽力していた改革者ライヒの、自主出版と翻刻出版への痛烈な皮肉の言葉ととれよう。ライヒの言葉どおり、クロップシュトックの『学者の共和国』は、自主出版された翌年の1774年には、翻刻版が発行されたのである。この翻刻版業者からクロップシュトックに報酬が支払われなかったことは言うまでもない。いっぽうライプツィヒという地の利を生かして、自ら断行した新しい書籍販売制度によって経営業績を上げたライヒが、自らの出版社のために書いてくれた著作者に対しては、十分な報酬を支払ったことも付け加えておきたい。

第二章 18世紀後半の出版業者と出版物

18世紀後半は一般に後期啓蒙主義の時代と呼ばれている。「ライヒの改革」を通じてドイツの北部や東部一帯を中心に、出版界はすでに近代的な書籍出版販売体制へと転換していた。そしてこの時期には、書物の出版量が飛躍的に増大し、同時に出版業者が啓蒙主義文学の普及を促していた。

それではこの時期には、いったいどれくらいの出版社がどんな場所で出版活動に携わり、またどんな種類の出版物をどれくらいの規模で発行していたのであろうか。このことを明らかにするために、自ら啓蒙主義の著作家でもあったベルリンの書籍業者フリードリヒ・ニコライ(1733-1811)の在庫目録を利用することにしよう。ここでは18世紀ドイツの書籍史研究家パウル・ラーベの研究に基づいて見てゆくことにする。

この在庫目録は1787年3月26日付け、291頁、書籍点数5492点である。目録は24の専門分野に分類され、著者別と項目別にアルファベット順に並べられている。さらにそこには本の大きさ(判)、発行地、出版社名、価格が記載されている。これは書物を求める客のために作られた非常に有益なニコライ書店の在庫目録であった。1787年の発行ではあるが、1780年代の新刊書だけではなく、70年代、60年代のもの、時として50年代の本も載せられている。当時の書籍市場の継続性は今日では想像つかないくらい長かったから、50年代の本も決して古くはなかったのだ。しかしその主なものは1763-1787年の間のほぼ四分の一世紀に発行されたものが対象となっている。この種の在庫目録は当時の他の出版社からも発行されていたが、ニコライ書店の目録ほど完備したものはない。そこには18世紀のドイツの教養人が求めていた書物の最も重要な題名が記載されているのだ。

つまりドイツの啓蒙主義の著作家たちの代表的作品が網羅されているわけだ。ただこの目録はプロイセン王国の王都ベルリンに住んでいた教養人を対象としたものであるから、ここから直ちに当時のドイツ全体の傾向を引き出すことはできない。とはいえこの目録を見れば、当時の書籍市場に出回っていた書物の多様さに、まず強い印象を受けざるを得ない。そしてまた啓蒙主義の刻印をいたる所に見て取ることができる。ただしニコライはドイツの北部から東部にかけて手広く販売網を広げていたから、それらの傾向はベルリンだけではなく、ライプツィヒを含めた中北部ないし東部ドイツの読書傾向をそこに読み取ることは可能であろう。またこの在庫目録が対象とした18世紀後半の四分の一世紀は、あたかも南ドイツ・オーストリア地域における翻刻本の黄金時代と重なっていたことを想起してほしい。

18世紀後半の出版物

それでは次に、この在庫目録の内容を24の専門分野別に見ていくことによって、18世紀後半のドイツの出版物について瞥見することにしよう。(全部で5492点)

① 道徳、哲学(176点)

ここには主に啓蒙主義哲学者の作品が採録されている。そしてイマヌエ ル・カント、モーゼス・メンデルスゾーン、クリスティアン・ヴォルフなどの名前が見える。

② 神学(306点)

ここにも啓蒙主義作家の作品がみられる。

③④ 歴史(477点)

非常に広範なグループ。なかでも「プロイセン・ブランデンブルクの祖国史」が、ニコライ書店の所在地ベルリンとの関連で、107点と多い。またプロイセンをヨーロッパ列強の一つに押し上げた七年戦争の終了(1763年)後に新しく発行された歴史文学も注目される。そのほか世界史、伝記、個々の国々・地域・都市に関する地誌、古代・中世・近世の事件史、主な雑誌などが、ここに含まれている。

⑤⑥ 地理と統計(347点)

ここには旅行記(紀行文)192点も含まれている。

⑦ 理学、博物誌、化学、鉱山学(598点)

当時のポピュラー・サイエンスの分野の重要な論文がすべて。また18世紀に淵源をもつ自然科学上の専門文献も。

⑧ 商業、マニュファクチャー、技術、法律、国家学、警察学、財政学(191点)

これは実用的な啓蒙主義文献ともいうべきジャンル。

⑨ 家政学、農業、林業、造園(267点)

これは日常的な実用書。

⑩⑪⑫ 純文学(625点)

ここは⑩詩、⑪演劇、⑫小説の三つに分けられてる。詩の部門では、当時の重要な詩人が勢ぞろいしている。ゲラート、ゲーテ、ハラー、ヤコービ、クロップシュトック、レッシング、シュレーゲル、ヴィーラントなど。演劇及び小説は大部分が、作品別に分類されている。

⑬ 音楽(239点)

実用音楽上の文献と音楽史に関する論文。

⑭ 文芸批評、美術評論(156点)

レッシングに関するP・バイレの作品やヴィンケルマンに関するA・R・メングスの評論などが注目される。

⑮ ドイツ言語学(55点)

⑯ 児童教育、授業、娯楽(216点)

ここには教育学上の文献、当時使用されていた教科書、子供向け雑誌などが含まれている。

⑰ 1760年代、70年代の道徳週刊誌(22点)

すでに道徳週刊誌の時代は過ぎていたが、ニコライはここに採録。多くは復刻版。

⑱ 定期刊行物(53点)

ジャーナル、月刊誌、評論誌など。点数が少ないのは、当時も今日と同様に、雑誌類の保管が難しかったためであろう。

⑲ 様々なジャンル(262点)

ほかのどの項目にも入らないもの。例えば暇つぶしの本とかフリーメーソンに関する本など。

⑳ 軍事学(132点)

ベルリンの書店の特色ともいえる項目。プロイセン軍部の将校や貴族が客。

㉑ ギリシア・ローマの古典文献(274点)

啓蒙主義の時代に、ギリシア・ローマの古典作品が重要な意味を持っていたことの反映。

㉒ ギリシア・ローマ古典文献のドイツ語訳の作品(220点)

ギリシア語、ラテン語が読めない一般読書人が対象。

㉓ 現代諸語の娯楽文学のドイツ語訳の作品(243点)

主として英語、フランス語、イタリア語。

㉔ ドイツで印刷されたか、もしくは入手することができた外国語の書籍(650点)

さて、この目録の中身は、啓蒙時代における書物の買い手の関心のありかを示している。と同時にそこに記載されている書物の題名は、18世紀後半における書物出版の重点の置き方についても伝えているといえる。このニコライ書店の在庫目録を見ると、書物の採録に当たって、書籍見本市のカタログには見られれない特色がうかがえる。つまりそこには自ら啓蒙主義の著作家でもあり、啓蒙思想を広く普及させようと考えていた出版人ニコライの気持ちが反映されているのである。そしてこれは、啓蒙時代に先進地域であったドイツ中北部の書籍出版の一般的傾向をも代表するものと解釈できよう。

18世紀後半におけるドイツの出版社所在地

ニコライ書店の在庫目録を子細に眺め、収録点数一点までの出版社の所在地を調べてみると、その多様なことは驚くぐらいである。その数は全部で105か所にも及んでいるが、これは当時のドイツの小国分立状態に、まさに対応したものと言えよう。しかし1815年のウィーン会議の結果、こうした状態はかなり整理統合され、出版界にもその影響は及んだ。その結果1815年以降になるとドイツの出版社分布図は大きく塗り変えられたわけであるが、今はその前の状況を見ることにしよう。

さて在庫目録から出版社の数が三つ以上の都市を選んで、順番に並べたのが次の表である。

ドイツの出版社所在都市(出版社数の順)

出版社所在都市名 出版社の数 収録点数

1.ベルリン 25 859

2.ライプツィヒ 24 1321 3.フランクフルト 15 175

4.ニュルンベルク 15 154

5.ウィーン 13 123

6.ハレ 10 237

7.ハンブルク 9 176

8.コペンハーゲン 6 36

9.ゲッティンゲン 5 143

10.ブレスラウ 5 121

11.バーゼル 5 67

12.シュトラースブルク 5 35

13.アウクスブルク 5 31

14 チューリヒ 4 137

15.ケーニヒスベルク 4 22

16.ドレスデン 3 175

17.ブラウンシュヴァイク 3 62

18.エルフルト 3 24

19.ヴィッテンベルク 3 17

20.ミュンヘン 3 14

21.イェーナ 3 13

22.アルトナ 3 10

この表によると、105か所のうち、三つ以上の出版社があった都市は、わずか22か所しかないことが分かる。これは一都市に一つないし二つの出版社しかない所が、いかに多かったという事を逆に示しているわけである。また出版社の数と収録点数が比例関係にないことが分かる。これが著しいのが、とりわけフランクフルト、ニュルンベルク、ウィーンといった南ドイツ・オーストリアの古い都市である。これらの都市には当時なお沢山の出版社が存在していたが、その収録点数は、ライプツィヒ及びベルリンに比べると、極めて少ないことが分かる。これらの都市の出版社はこの時期にはあまり新刊書の出版をせずに、主としてドイツ中北部の出版社のオリジナル作品を翻刻出版していたからである。とはいえこれら三都市は何といっても伝統的な出版都市で、他の都市に比べればなおこの時期にも、新刊書をかなり出版していた事実も否めない。これと肩を並べているのが、中北部のハレ、ハンブルク、ドレスデン、ゲッティンゲン、ブレスラウそしてスイスのチューリヒである。

以上のことをもう一度まとめてみよう。出版社の数及び新刊書発行点数という二つの観点から、18世紀後半期の上位10位までの出版都市を、上から順に並べたのが次の表である。

十大出版都市(ニコライ在庫目録から見た)

1.ライプツィヒ 2.ベルリン 3.フランクフルト 4.ニュルンベルク

5.ウィーン 6.ハレ 7.ハンブルク 8.ゲッティンゲン 9.ブレスラウ 10.ドレスデン

いっぽうライプツィッヒ見本市カタログに載せられた新刊書の点数から上位10位までの出版都市をランク付けしたものが、次の表である。

十大出版都市(見本市カタログから見た)

1.ライプツィヒ 2.ベルリン 3.フランクフルト 4.ハレ 5.ニュルンベルク 6.ゲッティンゲン 7.ハンブルク 8.ウィーン 9.ブレスラウ 10.ドレスデン

ここでも見本市都市ライプツィヒの優位には確固たるものがある。次いでプロイセン王国の王都ベルリンが、プロイセン啓蒙主義のセンターとしての気をはいている。また古い商業都市フランクフルト、ニュルンベルク、ハンブルクは、啓蒙主義文献の仲介者としての役割を果たしている。そして新しい精神と啓蒙思想の牙城であったハレ、ゲッティンゲンといった大学都市も、出版面で啓蒙思想を普及することに貢献したことが分かる。当時翻刻出版が隆盛を極めていたウィーンも、新刊書の発行点数でかなりの地位を占めていたことが注目される。これは啓蒙専制君主ヨーゼフ二世の意向によって、新刊書を通じても啓蒙思想の普及が図られていたことを示すものと言えよう。

第三章 翻刻出版の花盛り

先に述べたように、ドイツの書籍出版販売界は18世紀から19世紀への変わり目ごろ、近代化への転換を遂げた。ところが北ドイツの出版界の近代化へ向けての改革運動に対して、南ドイツの帝国書籍業者は翻刻出版の大々的実行をもって応じたのであった。この翻刻出版の黄金時代は1765-1785年の二十年間といわれている。翻刻出版は北ドイツの書籍業者からは、「海賊出版」行為だとして非難されていたが、それ自体ドイツの出版文化に対してはマイナス面ばかりをもたらしたわけではなかった。そこでここでは、この時代の翻刻出版が抱えていた様々な問題を、その功罪を含めて考えてみることにしよう。

さて1785年6月28日付けのフランスの新聞「ジュルナール・ジェネラール・ドゥ・リューロップ」の記事は、書籍の海賊出版が18世紀にあっては、全ヨーロッパ的な現象であったことを示している。またイギリスのオリジナル出版社は、フランスのオリジナル出版社と同じ立場から、オランダやアイルランドに海賊出版社がいることを考慮に入れねばならなかったという。

またこのころドイツのフランクフルトで「翻刻出版業者年鑑」というものが発行されているのである。これはフランクフルトを盟主とする帝国書籍業者の間に、当時いかに多くのものが翻刻出版に携わっていたかという事を示す有力な証拠物件である。そしてこのころの南ドイツ・オーストリア一帯ほど、人々の文化的・社会的生活の発展にとって、書籍の翻刻出版が重要な意味もっていた所はほかになかったのである。ある意味では「翻刻出版の黄金時代」には、ドイツ書籍業界全体が、この問題を中心に動いていたと言えるぐらいなのである。翻刻出版は数十年間にわたって、法律家の学術論文の対象となったり、告発者と弁護者の間でパンフレットによる激しい論争が繰り広げられたり、文芸雑誌の繰り返される討論のテーマとなったりしたのだ。

翻刻出版の黄金時代

ライプツィヒを中心とするザクセン地方の書籍業者による、帝国書籍業者に対する「宣戦布告」によって、翻刻出版の黄金時代(1765-1785)は現出した。当時の帝国書籍業界の大部分にとっては、この翻刻出版こそは生き残るための「希望の星」だったのだ。実際問題としてライプツィヒの出版社が出してきた価格および取引の条件は、帝国書籍業界にとっては、とてものめるものではなかった。そのため帝国書籍業者たちは、北ドイツで出版された書籍を基にして原出版社に断りなしに新たな版型を作り、印刷をするという翻刻出版に踏み出していったのである。

同時にこれら翻刻出版社は、従来の書籍販売のルートである見本市に代わって、新たな販売方法を開発した。常駐の書籍販売商のいない地域では、彼らは製本業者、小規模書籍商そして小さな町や村をとことこ歩いて回る行商人をつかまえた。そのほか村の司祭、宮廷の家庭教師、学校の校長先生さらに学生にまで、書物の販売を委託した。この方法はことのほか成功を収めた。その結果翻刻本は、わずか数年の間に、従来の書籍商が決して入り込むことができなかったような、はるか遠方の片田舎にまで浸透するようになった。安い価格と最良の書物の選択が読者をひきつけた。それまで一生本を買うことなど考えもしなかった人も次第にちょっとした本の収集をするようになった。それまでは高価なゆえに「高嶺の花」だった書物を、ドイツの片田舎の人々が手にするようになったのだ。彼らは初めは翻刻版のちょっとした文庫に手を触れ、それらを通じて読書の習慣を身につけていった。しかしそれだけにはとどまらず、彼らの書物への熱望はますます強まっていった。そしてそれとともに彼らの読書への趣味・嗜好は一般的に洗練されていった。これは一口に「読書革命」といわれているもので、これについては後にもう一度詳しく見ることにしたい。

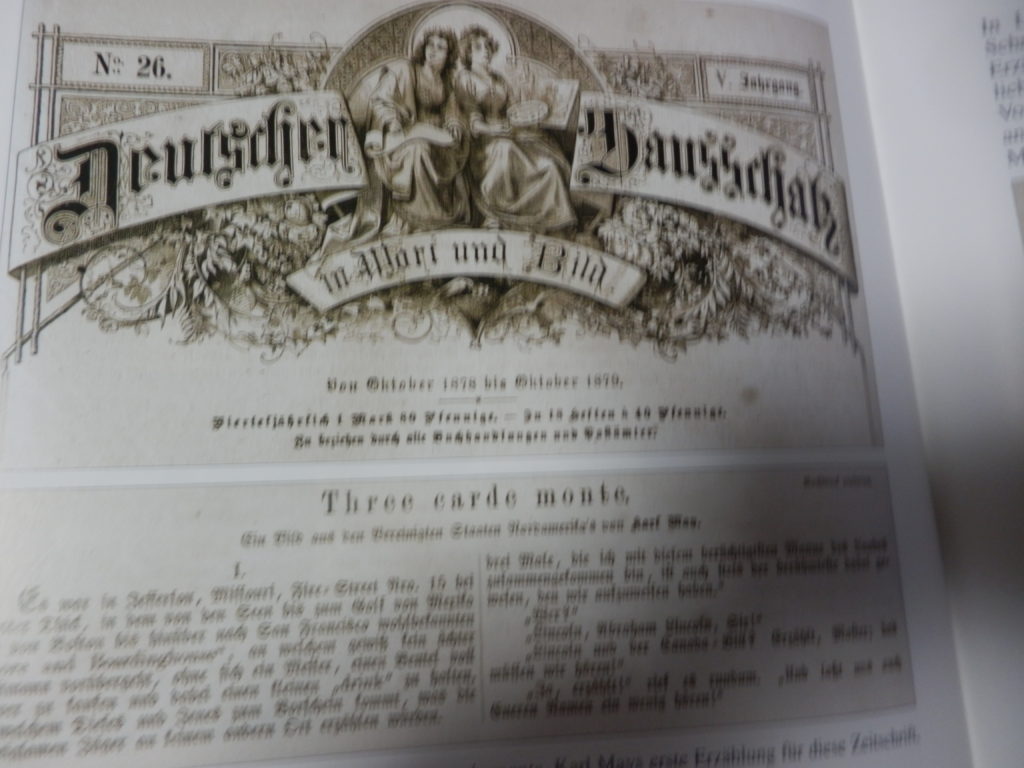

さてこうした読者層の拡大を背景に、翻刻出版はその黄金時代を迎えたわけであるが、次にそうした出版に携わっていた人々のことに触れることにしよう。前述した1765-85年という僅か20年の間に、ウィーンのトラットナー、フランクフルトのファレントラップ、そして南西ドイツ、カールスルーエのシュミーダーといった翻刻出版の「王様たち」が、大々的に翻刻出版のシリーズ・プロジェクトを展開した。中でもシュミーダーは、その名前から後に海賊出版することがドイツ語でschmiedernとも呼ばれるようになったぐらい、関係者や研究者の間では、悪い意味で有名な存在である。

とはいえこのシュミーダーもトラットナーと並んで、その出版プロジェクトを通じて、一種の国民教育的意図を実現しようとしていたことは認めねばなるまい。つまり彼は1774年、啓蒙期ドイツ文学の全集を企画・編纂したのであるが、そこには百科全書的な概観が与えられた。当時需要はなおわずかなものであったにもかかわらず、作家の選定に当たっては完璧を期したといわれる。シリーズのタイトルは「ドイツ作家・詩人選集」というものであったが、それは啓蒙期ドイツ文学の優れた概観を提供していた。これとは別にシュミーダーは、通俗作家や評価の低い作家の作品も扱ったりしていた。こうして1780年ごろ、シュミーダーの翻刻出版活動の第一段階は終わった。

純文学に対する読者の要望はオーストリア地域でも高まり、それへの充足が同様に翻刻出版の形で行われた。先に挙げたトラットナーは1765年、シュミーダーに先立ち純文学作家の作品の翻刻出版に踏み切り、以後次々に出版していった。ところがトラットナーは20年後の1785年には、非文学的で百科全書的な内容のシリーズ出版を企画した。そのプログラムは「学問のあらゆる分野を含む書物の廉価な調達によるオーストリア帝国における読書の一般的普及に関する計画」という、物々しいタイトルをもっていた。この1785年という年は翻刻出版の黄金時代の終末期に当たっていたが、このころになるとオーストリアの読書大衆は北ドイツ文学の代用品に飽きが来ていたのかもしれない。

とはいえ1765年のトラットナーの、そしてとりわけ1774年のシュミーダーの文学全集計画は、「読者の嗜好におもねっただけの安手の海賊出版」という、従来しばしば行われてきた非難が、必ずしも当たらないことを示している。そこで翻刻出版の対象となった作品はむしろ評価の定まったものであり、逆に翻刻出版されないような書物はオリジナル版の購入にも値しないものだ、という認識すら出てきた。こうして啓蒙期の優れたドイツ文学の作品は、南ドイツやオーストリアにあっても、関心のある人にはいつでも手に入れることができたのであった。

さて今までは南ドイツやオーストリアにおける翻刻出版について述べてきたが、北ドイツ地域でも、南ほど盛んではなかったにせよ、翻刻出版は行われていたのである。そしてこの北ドイツにおける翻刻出版こそは、北のオリジナル出版社にとって危険な要素とみられていたわけである。北ドイツ地域にも、正価販売の書籍が高すぎて手に入らない人々がたくさんいたからである。そのためこの層の人々が安い翻刻版に飛びつくのは、いわば当然のことであった。

たとえばウィーンの翻刻出版の王様と呼ばれたトラットナーは、東北ドイツのマグデブルクにヘヒテル、そしてヴォルフェンビュッテルにマイスナーという代理店を持っていた。また北ドイツのハンブルクのある郵便局員は、シュミーダーやフライシュハウアーの翻刻版を売っていた。そして東北ドイツ、ザクセン地方のドレスデンのタバコ業者は、手に入る翻刻版の100点を超すリストを、自分の店で配っていた。さらにこうした類いの翻刻版についての広告は、北ドイツのインテリ向けの雑誌の中にもみられた。こうした翻刻版の普及によって北ドイツのオリジナル出版社は、確かに利益の一部を奪われた。しかしそれは経営の存立を脅かすほどのものではなかった。とはいえ中北部のドイツ一帯へのへの翻刻本の進出によって、ライヒが始めた正価販売方式(返品権のない現金払いと低い割引率)を長期にわたって存続させていくことは困難になった。かくして帝国書籍業界が提示し、発展させた条件販売方式を、やがて中北部ドイツの書籍業者も採用することになったわけである。

ところで反対陣営から絶えず非難されていた翻刻版業者の法外な利益という事も、実際は事実に反するようである。常に引き合いに出される例のトラットナーは、200人の従業員と37台の印刷機を所有した企業主であったが、その活動の多くはオリジナル出版社としての業務に当てられていた。またベルリンの書籍業者F・ニコライは、彼の翻刻版業務が全体の出版活動のごく一部しか占めていないことを明らかにしている。さらに「翻刻版業界の帝王」などと呼ばれていたシュミーダーも、実はその経営は小規模なものであった。かれは1808年に出版業ををやめることになるが、その後の生活は決して贅沢なものではなかったという。そして1827年、彼は小さな王国の下級官房職員として死んだ。

翻刻出版に対する学者・作家の反応

それでは当時の学者や作家はこの翻刻出版の問題をどのように見ていたのだろうか。時代は少しさかのぼるが、17世紀バロック時代の小説家グリンメルスハウゼンは、その代表作『ジンプリツィシムスの冒険』の第四版の中で、海賊出版に対して異議を申し立てている。同様に教養あるシュヴァルツブルクの宰相フリッチュも、1675年に世に出した小冊子の中で海賊出版を非難している。

しかしイエナ大学法学部が1722年11月に出した鑑定書の中では、「何人も政府から特権をが認められない以上、著者も出版社も他人に対して翻刻出版を禁止する権利はない」との見解が示されている。この見解に従って南ドイツ、チュービンゲンのある印刷・出版業者は1744年、ヴュルテンベルクの領主から一定の条件付きで、翻刻出版の認可を受けている。

ところが海賊出版に対する評価には、時の経過とともに根本的な変化がみられるようになった。当初は印刷業者または出版業者だけが、海賊版の被害者だとみなされていた。しかしその後、精神的所有権に関する教説(今日問題となっている<知的所有権>の萌芽とみられる)が、相次いで出されることになった。つまり作品に対する著作者及び出版者の所有権は、その対価として作品の使用権をも含むものだ、とする考え方である。そしてこの考え方から海賊版に反対しているのである。ゲッティンゲン大学法学部教授G・C・リヒテンベルクになると、海賊版論難の調子は高まり、「闇印刷屋」とか「泥棒」といった表現すら用いているのだ。

いっぽう文学者のG・A・ビュルガーは、著者及び出版社のための保護機関を設立する計画を立てたが、これは実現しなかった。先にも紹介した作家のレッシングは「海賊出版業者は、自ら種をまかないで収穫だけをさらっていく者であり、その行為は恥ずべきである。ただドイツにはこの問題を解決するための有効な法律が存在しない」と嘆いている。さらに時代が下って1785年になると、哲学者のカントが『ベルリーナー・モナーツヘフト』という雑誌の中で、「海賊出版社の不法行為について」という文書を書いている。1791年には同じく哲学者のフィヒテが同様の試みをしている。また宮廷付き図書館司書のカイザーなる男は、レーゲンスブルクで発行された文書の中で次のように述べている。

「海賊出版社はリスクをもっぱら原出版社に負わせている。ある作品の成功の見通しがついた時に、海賊出版社はやってきて、原出版社から利潤の上前をはねているのだ。そして彼らは、結局失敗した投機には手を出さずに済んでいるのだ」

これに対して今日でもよく聞かれる海賊版擁護論もあった。それはつまり、海賊版によって書物ができる限り廉価に市場に出回ることは結構なことだし、社会的観点から見ても有益なことである、という考え方であった。この考えを表明したのは、A・F・v・クニッゲであった。彼は思想の所産が普及することに対しては、何人も異議をさしはさむことはできないとした。またC・S・クラウゼはルターを思わせるような考えを1783年に表明している。そして作家にとってその思想が、たとえ翻刻版を通じてであれ、広まることはむしろ望ましい事だと述べている。

1760年代の翻刻には、外観内容ともにオリジナル版と肩を並べるか、時には凌駕する者さえあったことは事実である。ところが1770年代も末になると、海賊版は全体として造本の点で見劣りし、魅力を失っていった。これは主として値段が安いことからくるのであるが、灰色のたるんだ紙の使用、粗末な造本、スペースを節約した印刷、そして数多くの誤植から、時として文章の意味さえ違ってくるものもあった。また元のテキストを自由に短縮したり、切断したりしての出版もあった。

このようなこと全てに対して、少なからぬ作家がふんげきしたのも無理からぬことであった。なぜなら彼らはその頃まさに目覚め始めた作家的自意識をないがしろにされたと感じ、また自分たちの精神的産物の不可侵性を無視されたと感じたからであった。

ところがこうしたあらゆるマイナス面にもかかわらず、翻刻出版には大きなプラス面があったことも、ここで繰り返し強調しておきたい。それはこの翻刻版を通じて初めて、北ドイツの作家たちの作品が、南ドイツないしオーストリア方面に知られるようになったのであり、そのことによって彼らは、当時急激に増大していた「新しい読者層」を獲得することができたからであった。

海賊出版がドイツで禁止され、近代的な版権・著作権の概念が確立するのは、ようやく1830年になってからのことなのである。

領邦国家の保護政策と翻刻出版

以上みてきたような翻刻出版の隆盛を考える場合に見落としてならないことは、国家の保護政策が果たした役割である。17,18世紀のドイツは、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国との間に複雑な関係があったが、実質的には大小無数の領邦国家から成りたっていたわけである。17世紀初めに導入された書籍の交換取引にしても、そうした無数の国々が発行していた通貨が、その内部でだけしか通用しなかったことからくるわけである。

それからドイツの領邦国家は17世紀にはいると重商主義思想の一変形ともいえるカメラリズムを、国家の政策の中心に据えるようになった。これは自国の通貨をできるかぎり国の外に流出させないことによって、富国策を図ろうとした当時の君侯中心の考え方であった。ドイツの大小無数の領邦国家やハプスブルク家のオーストリアは、輸出入管理法及び関税という手段によって、これを可能にしていた。これはつまりドイツ内部の地域的保護政策であるが、18世紀の後半になってもなお、このカメラリズムがドイツの書籍出版販売に影響を及ぼしていたのである。

書籍の取引が国と国との境を越えて行われるとき、17世紀初めから続いてきた交換取引の方式ならば、自国の通貨が外部に流出しないので、カメラリズムの政策にとって支障がなかった。ところが18世紀の60年代に入ってライプツィヒの書籍業者が始めた現金取引が、領邦国家のカメラリズム的地域経済政策に障害を及ぼすことになったのである。とりわけ南ドイツやオーストリアの書籍業者がライプツィヒ見本市で取引しようとすると、それら書籍業者が属する領邦国家の通貨を国外に流出させることになるからであった。こうした理由からそれらの国の君侯は、自国の金が流れ出ていくことがない翻刻出版を支援するようになったわけである。そうした君侯の意向を察知した翻刻出版業者の一人は、自分のところの君侯に次のような申し出をしている。

「翻刻出版というものは、帝国の諸国にとって極めて大きな政治的重要性を有する事業であります。(北ドイツで)重要な書物が出版されますと、様々なルートを通って金はザクセンへと流出します。しかし(翻刻出版を採用すれば)金は帝国内にとどまり、ザクセンとの貿易収支のうえで、私どもが失うことはないのです。つまり住民に食料を供給し、君侯の金庫には金を流し込むような新しい事業を起こす必要があるのです」

自国の住民が外国の独占業者からだまされたり、甘い汁を吸われたりするのを未然に防ぎ、「適正な」商品価格を維持することは、当時の領邦国家の当然の義務と考えられていた。こうした考えから、北ドイツのプロイセン王国政府ですら、1765年に次のような見解を表明しているわけである。

「もしある書物の本来の出版社が買い手を著しく傷つけた場合には、翻刻出版は許されるべきである」

こうした見解にもとづいて、ベルリン在住の書籍業者パウリは、作家ゲラートの作品の翻刻出版を許された。

とはいえ翻刻出版に最も熱心であったのは、オーストリアであった。18世紀半ばオーストリア書籍出版量は極めて少なく、もっぱら北ドイツ方面から輸入せざるを得ない状況にあった。このため例えばザクセン地方、ドレスデンの書籍業者C・G・ヴァルターは、1765年一年間に、オーストリアの書籍業者との取引で、4万グルデン以上の儲けを手にしたという。こうした状況を放置しておけば、オーストリアの金はどんどん国外に流出する一方であった。

そのため自国の書籍業者を翻刻出版へと誘うことは、まさに経済的理性の命ずるところであったのだ。啓蒙専制君主であったオーストリア女帝マリア・テレジアは、書籍業者トラットナーと初めて会見したとき、次のように言ったという。

「トラットナーよ、書物を生み出すことこそが、わが国家の原理です。それなのに目下わが国には、書物は少ないのです。ですから書物はどんどん印刷されるべきでしょう。オリジナル作品が出てくるまでは、翻刻出版を行ったらよいのです。翻刻出版するのです!」

こうして自国の翻刻出版を保護するために、オーストリア政府は該当する作品のオリジナル版の輸入を、意図的に許可しなかったのである。

同様の保護をバーデン辺境伯は、その所領内のカールスルーエ在住の例の書籍業者シュミーダーに与えたのである。さらに当時経済状態が部分的に極めて劣悪だった帝国直属都市(たとえばロイトリンゲンのような)にとっては、翻刻出版は「背に腹は代えられぬ」ものだったようだ。

国家の重商主義政策にとって、文化政策も一役買った。国家の財政負担をかけずに啓蒙思想を僻遠の地にまで広めるのに、翻刻出版は願ってもない存在だったのだ。マリア・テレジアの後継者のオーストリア皇帝ヨーゼフ二世にとっては、自分の抱いていた啓蒙思想の普及にとって、翻刻出版こそは不可欠の要素だった。彼は国内の学者陣営からの激しい攻撃をものともせずに、これを推進したのであった。

このヨーゼフ二世と同じ考えから、先のバーデン辺境伯やバンベルク司教、ヴュルツブルク司教などの啓蒙的諸侯は、翻刻出版を支持したのであった。南ドイツの大きな領邦国家のなかでは、ヨーゼフ二世の啓蒙思想が及んでいなかったバイエルン王国だけは事情が違っていて、そこにはわずかな例外は除いて、組織だった翻刻出版産業は見当たらなかった。

一般に南ドイツの帝国領域内の領邦国家の中では、いわゆる海賊版に対する苦情や訴えは、国から認めてもらえなかった。当時のドイツにあっては、そうした領邦国家こそが権力の保持者であったからである。そのため翻刻出版に対する保護も領邦国家の君主が認めればよいのだが、逆にそれは領邦を越えた書籍取引には役に立たなかった。こうした領邦主権の中では、改革派の書籍業者に対するザクセン王国政府の特権付与も、南ドイツのヴュルテンベルク王国における翻刻出版を妨げるものではなかったのである。