その03 グーテンベルクのその後の活動

<「カトリコン」の印刷>

グーテンベルクが資金提供者ヨハネス・フストから提訴され、その訴訟に敗れたことは、前回の私のブログ(その02 活字版印刷術の完成と聖書の印刷)で記したところである。その後グーテンベルクは「フンブレヒト屋敷印刷工房」を立ち去り、元の「グーテンベルク屋敷印刷工房」に戻って、しばらくの間、小出版物の印刷に従事していた。しかし、おそらくそれだけでは満足できなかったのに違いない。何か新しいことを始めたいと思っていたことであろう。とはいえ新しい事業に取り組むためには、やはりかなりの額の資金が必要であったが、そうした資金の提供者を彼は再び見つけたのであった。その人物はマインツ市の書記官コンラート・フメリー博士であった。この時も印刷機と活字が抵当に入れられた。

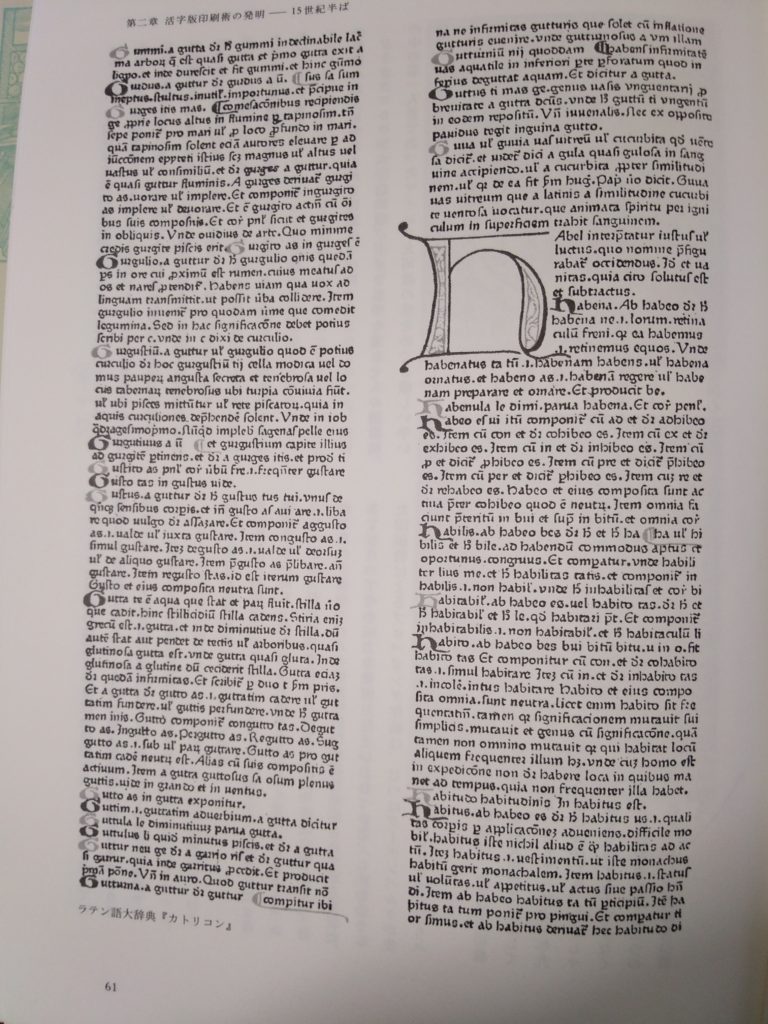

こうして始まったのが久々の大作「カトリコン」の印刷であった。「カトリコン」というのは文法付きのラテン語大辞典であり、当時の教養人にとっては、一種の百科事典の役割を果たすものでもあった。これは1246年に編纂されて以来、数百回にわたって写本が出されてきたものなので、売り上げが当初から見込めるものでもあった。

二つ折り判744頁という大作で、その推定発行部数は300部とみられている。そのうち今日現存するのは、紙製64部、羊皮紙製10部である。そのテキスト量の多さから、当時使われていたものの中で、最も小さな活字が使用された。書体は当時の人文主義者が書いていたゴチコ・アンティクア体であった。

ラテン語大辞典「カトリコン」

聖書や詩篇のような宗教的な題材にはゴシック体が向いており、「三十行免罪符」のような一枚ものの印刷にはゴシック雑種体がふさわしかった。そして知識の宝庫「カトリコン」にはゴシック要素を少し残したゴチコ・アンティクア体がふさわしかったのだ。組版は、「四十二行聖書」と同様に、二段組みであった。ただし各行の長さはそろっていなかった。これは今日では雑な組版と呼ばれていて、消費財的作品に用いられているものである。

その意味では「カトリコン」は、時代とともに版を改めていく時事的な性格の出版物であったといえよう。それに対して、芸術的かつ美学的観点から永遠に残るものとしての「四十二行聖書」のほうは、数段美しく、調和のとれた組版になっているのだ。

そのために昔は「四十二行聖書」の印刷者と「カトリコン」の印刷者が同一人物であるわけがない、と主張されていた。グーテンベルクの全ての印刷物と同様に「カトリコン」にも印刷者の名前が記されていないために、古来この作品の印刷者をめぐって、いろいろ議論されてきたものである。しかしグーテンベルクがその内容に応じて、用いる活字を選んでいたことを考えれば、この点は解決されよう。

ところで「カトリコン」の末尾には、一種の「あとがき」のようなものが書かれている。それは全体として神や教会に感謝するといった言葉に満ちたものであるが、そこにはこの書物が「ドイツ人の母なる都市マインツで、1460年に完成した」ことが記されているのだ。と同時に、これが筆写によるものではなくて、新技術である活字版印刷術によって製作されたものであることも、強調されている。ただし印刷者の名前は記されていない。あるドイツ人研究者は、このテキストがその校正の仕事に携わったと思われる一人の司祭によって、グーテンベルクと相談のうえで書かれたもの、とみている。そしてこの研究者は、マインツ詩篇の刊記に印刷者の名前を明示したフスト&シェッファー印刷工房のやり方と、グーテンベルクの匿名性へのこだわりとを比較して、次のように述べている。

「カトリコン」の印刷者覚書と「詩篇」の印刷者覚書の異なったテキストは、ほとんど対立するような世界観を示している。こうしたことは、後期ゴシックから初期市民時代(ルネサンス)にかけての時期に典型的にみられたことである。「カトリコン」の印刷者はなお教会及び信徒の共同体と深く結びついていて、この者にとっては、印刷術の発明は感謝して受け止めるべき神からの贈り物であった。それに対して「フンブレヒト屋敷」内の印刷者は、個人的な業績に対して誇りを示している。商業的な宣伝の意味においても、その思考は中世的な価値体系から自由で、個人の商人的な発展を示しているのだ。

この文章からは、キリスト教的中世と深く結びついていたグーテンベルクと、初期資本主義的な姿勢を示していたフストという二人の人物の、対立した構図が浮かび上がってくる。しかしグーテンベルクも完全に中世人というわけではなく、資本や利益の持つ意味も十分に認識していたのだ。その意味でグーテンベルクは、まさに中世からルネサンスにかけての過渡期に生きた人物として、その意識も過渡的なものであったといえよう。

<巨匠の頭上に垂れこめる暗雲>

グーテンベルクが60歳のころ、ドイツ皇帝を選ぶ7人の選帝侯の中の第一人者だったマインツ大司教の座をめぐる激しい争いがおこった。1459年6月、ドイツに対するローマ教会支配に不満を感じていた、教会改革派のディーター・フォン・イーゼンブルクが、ドイツ人によってマインツ大司教に選ばれた。しかしこの決定にローマ教皇は反発した。こうしてマインツ大司教の座をめぐって、ドイツ人の中の教会改革派(ナショナリスト勢力)とローマ教皇派の間で激しい抗争が繰り広げられたのであった。

この時グーテンベルクはその教会改革的信条や愛国心から、ディーター・フォン・イーゼンブルク大司教の掲げた政治目標に大いに共感を覚えていたものと思われる。そのうえ彼に資金提供をしてくれたフメリー博士がディーター大司教の顧問になったこともあって、グーテンベルクもこの争いに間接的に巻き込まれた。

<印刷物による最初のプロパガンダ作戦>

16世紀前半のマルティン・ルター(1483~1546)による宗教改革の際に、彼の新しい教説をやさしく述べた小冊子やパンフレットが大量に印刷されて、多くの民衆の間に配られた。そのためにグーテンベルクの活字版印刷術は発明されてから半世紀余りたって、その威力を発揮したといわれている。しかしこうした印刷物によるプロパガンダ作戦は、実はグーテンベルクが生きていたマインツ騒乱の時期に、すでにその走りとでもいうべき形で展開されていたのである。

ディーター・フォン・イーゼンブルク大司教に不安を感じたローマ教皇は、その後大司教選挙に敗れたアドルフ・フォン・ナッソーを、新大司教に任命して、ディーター大司教を罷免する措置をとった。そして1461年9月、このアドルフがマインツ大聖堂で大司教に就任した。しかしマインツ市民の中にはなおディーター大司教を支持する人も少なくなかった。こうしてマインツでは、新旧の大司教を支持する二つの陣営に分かれて、激しい抗争が繰り広げられた。そして両陣営は新たなプロパガンダ作戦を展開したのである。

こうしたプロパガンダ作戦に用いられたビラやパンフレットの類いは、すべてフスト&シェッファー印刷工房で印刷されたのであった。最初のビラは同工房の新しい活字で印刷された皇帝フリードリヒ三世のアピールであった。ついで大司教の罷免に関する教皇ピウス二世の勅書のついた告知ビラがある。それに続いてアドルフを新大司教に任命することに関する教皇の小勅書がある。さらにアドルフの任命に関するマインツ大聖堂参事会にあてた教皇の小勅書を伝えた告知ビラが残っている。

いっぽうディーター前大司教も1462年3月には、その宣言書を印刷させている。それはたぶんフメリー博士によって書かれたものと思われるが、これらは各地の諸侯や都市の当局者ならびに都市のギルドにあてて送られている。この中では、発生した争いを、数人の選帝侯と司教によって構成された仲裁裁判所に持ち出すことが提案されている。また1462年春のビラの中にはアドルフ大司教の激しい争いの言葉を見ることができる。

これらの全ての闘争ビラは、世論を自分たちの陣営につけることを意図し、あわせて敵側の陣営を誹謗中傷するものであった。争いにあたって従来から使われてきた刀、槍、弓矢、火縄銃、大砲といった武器と並んで、ここに初めて印刷機から生み出された、新たな精神的武器が登場したのである。

<マインツにおける熱い戦い>

このようなプロパガンダ合戦の後、1462年6月、ついに熱い戦いが始まった。その後の戦闘の経過についてはここでは省略するが、同年10月28日に、マインツ市内で行われた激突の結果、教皇派のアドルフ陣営の勝利が確定した。

この日の戦闘で400人のマインツ市民が命を落とした。そして生き残ったディーター派の市民は、町から追放されることになった。彼らの家屋敷は収奪され、新しい大司教の支持者に与えられた。市の金庫の中の全ての金、店の商品、数えきれない宝物が侵略者の手に落ちた。いっぽうディーター前大司教はその地位を放棄したが、その代償としてかなりの額の補償を手にした。そして翌年には教皇特使から罪の許しを受けた。

<グーテンベルクとその弟子たちの消息>

この間活字版印刷術の発明者は、どうしていたのであろうか? ディーター派に属していたため、その運命は過酷であったものと思われる。グーテンベルクがその家屋敷を没収されたことは確かだとみられている。

巨匠とその従業員はマインツ陥落直後の1462年10月30日に、おそらく多くのマインツ市民と一緒に、武装したアドルフ側の傭兵の罵声を浴びながら、ガウ門を通って町を出ていったものと思われる。その折に授業員たちは市を取り囲む城壁の外でもう一度師匠の周りに集まって、将来のことをいろいろ語り合ったに違いない。

弟子たちのうちの何人かは、すでに印刷の経験があるシュトラースブルクやバンベルクへ、また何人かはライン川に沿ってバーゼルやケルンへ、そしてその他の者は国外とりわイタリアの諸都市を目指したことであろう。彼らは印刷術の秘密を守るという約束から、もはや自由になっていたのだ。またそのうちの何人かは、運よく印刷器具や印刷物などを持ち出すことに成功したかもしれない。しかしたとえそれができなかったとしても、グーテンベルクのもとで積んだ活字版印刷の経験とその技術こそが、彼らにとって何よりの財産であったのだ。

いっぽう「フスト&シェッファー印刷工房」も、おそらくマインツが陥落したときに破壊され、翌1463年の2,3月ごろまでは休業状態にあったと思われる。そしてそこの主であったフスとシェッファー及びその従業員も、一時的に町から追放されたであろう。しかし豊富な資金を持っていたフストとシェッファーは、町が平穏になると戻ってきて、再びその印刷工房をマインツ市内に再建して、仕事を開始している。ただその従業員の一部はマインツを離れたまま戻ってこなかったと思われる。

<グーテンベルクのその後>

兵火が消えやらぬマインツを後にしたグーテンベルクは、どこへ行ったのであろうか? その避難先はマインツの近郊ともいえるライン河畔の町エルトヴィルであった。そこには母親が相続した家屋敷があったために、彼も少年時代に家族と一緒に過ごした可能性があるのだ。ともかくそこは昔からグーテンベルク一族と縁の深い場所だったのだ。また彼が気を許すことができた友人たちも住んでいた。

その土地にもグーテンベルクは印刷所を設立した。新しいパトロンのフメリー博士からも財政援助があったものとみられている。そして活字鋳造器具、「カトリコン」用の活字やその母型、その他の印刷関連の道具類も持ち運ばれたものと思われる。その印刷所は、所有者の兄弟の名前から、「ベヒターミュンツェ印刷工房」と呼ばれた。

1465年1月14日、ヨハネス・グーテンベルクは、新しいマインツの大司教アドルフ・フォン・ナッソーから公印つきの一通の手紙を受け取った。それは彼を廷臣として大司教の宮廷に召し抱えるという内容の手紙であった。もともと彼はこの大司教と対立していたディーター旧大司教側の人物とみられ、そのためにマインツを追われてエルトヴィルへ逃れてきていたのだ。そういう関係にあった新しい支配者からの任官の申し出であったのだが、グーテンベルクはこの申し出を受けている。

任官といっても特別な仕事があるわけではなく、いわば名誉職であった。そのわりに待遇はよく、宮廷服、2180リットルの穀物、2000リットルのワインが支給されることになった。これには税金がかけられず、すべて自分で使うことができた。もともとワイン好きのグーテンベルクにとって、これはとてもうれしい事であったに違いない。再び友人や知人を招いて、一緒に杯を傾けることができ、長い苦労の歳月の後にようやく晩年の平穏な日々が訪れた、というところであろう。

大司教の宮廷人になったことで、再びマインツとの往来が自由になった。おそらくこの時から、多くの都市貴族が昔からしていたように、夏と秋をエルトヴィルで、その他の季節をマインツで過ごすことになったものと思われる。

新大司教アドルフは1462年10月末にマインツを制圧したのち、新しい秩序を打ち立てる必要を感じた。そのために対立していたディーター旧大司教とも翌年10月には講和を結んだ。そして例のフメリー博士に対しても、その損害に対する経済的な補償を行った。こうして自らが支配するマインツ大司教区内での政治的な分裂状態を克服していったのである。

このようにかつての敵との急速な和解の雰囲気が広まるのにつれて、マインツが生んだ偉大なる功労者であったグーテンベルクにも、光が当たってきたわけである。おそらくローマの枢機卿ニコラウス・フォン・クースやバンベルク司教あるいはパリ大学からも、活字版印刷術の発明者のほうに目を向けて、その功績を顕彰するようにとの示唆があったものとみられる。また大司教自らもその抗争を通じて、プロパガンダの新兵器としての印刷術に対して、認識を新たにしたに違いない。こうして初めに述べた公印付きの手紙の発送へと事態が進んだと思われる。そしてエルトヴィルの新しい印刷所も大司教の陰ながらの支援を受けることになって、なにかと商売がやりやすくなったと思われる。

いっぽうアドルフ大司教としてもグーテンベルクを顕彰することによって、「四十二行聖書」の出版以来、印刷術やその発明者に対して関心を持っていた教皇ピウス二世や枢機卿クースのいたローマ教皇庁に対して、自己の威信を高めることができたことだろう。

<その晩年と死>

巨匠に対する顕彰は、当時の政治情勢がもたらした幸運であったといえよう。60代半ばにしてようやく手にした経済的に恵まれた晩年の穏やかな生活ではあった。この間マインツでは以前住んでいた「グーテンベルク屋敷」からも遠くないところにあった「アルゲスハイム屋敷」が、アドルフ大司教から貸与された。マインツ滞在中にこの屋敷に住んでいたグーテンベルクは、先にも述べたように、友人や知人を招いてワインをふるまっていたと思われる。

そんな時、自分が発明した活字版印刷術がどんな都市や国へ、どんなふうに普及していったのか、ということもいろいろ彼の耳に届いていたことだろう。そしてそうした日々の中で、かつての共同事業者で訴訟の相手でもあったヨハネス・フストが、パリで死亡したという通知もその耳に入ったはずである。フストはグーテンベルクよりやや早く、1466年10月30日にペストにかかって亡くなっている。

グーテンベルクは、まちがいなく以前から、とりわけ聖ヴィクトーア兄弟団の団員として、死に対する準備をしていたものと思われる。この兄弟団はすべての団員に対して、敬虔なる埋葬と死者のためのミサの執行を保証していた。そのために活字版印刷術の父は、心安らかに最後の日を迎えることができたことであろう。

彼の死亡を公式に伝える役所の死亡証明書といったものは存在しない。しかし彼の死に関するメモ書きが、エルトヴィルの司祭で聖ヴィクトーア教会の参事会員であったメンゴスという人物によって残されている。このメモ書きは、グーテンベルクの死後に印刷された、ある書物の中に書き込まれているのだ。そこにはグーテンベルクが1468年2月3日に死去した、と記されている。生まれた年がはっきりしないため、死亡年齢は断言できないが、68歳前後だったと推定されている。

絶え間ない戦争、疫病、不慮の事故など、今日とは比べられないぐらいに死の危険にさらされ、平均寿命もずっと短かった15世紀に、この年齢まで生きたという事は、かなりの長生きだったといえるだろう。彼にとっての仕事とは、たえざる創造のプロセスだった。そうした目標追求の生の中にあってこそ、精神の若さと生き生きした意識を保ち続けられたのであろう。

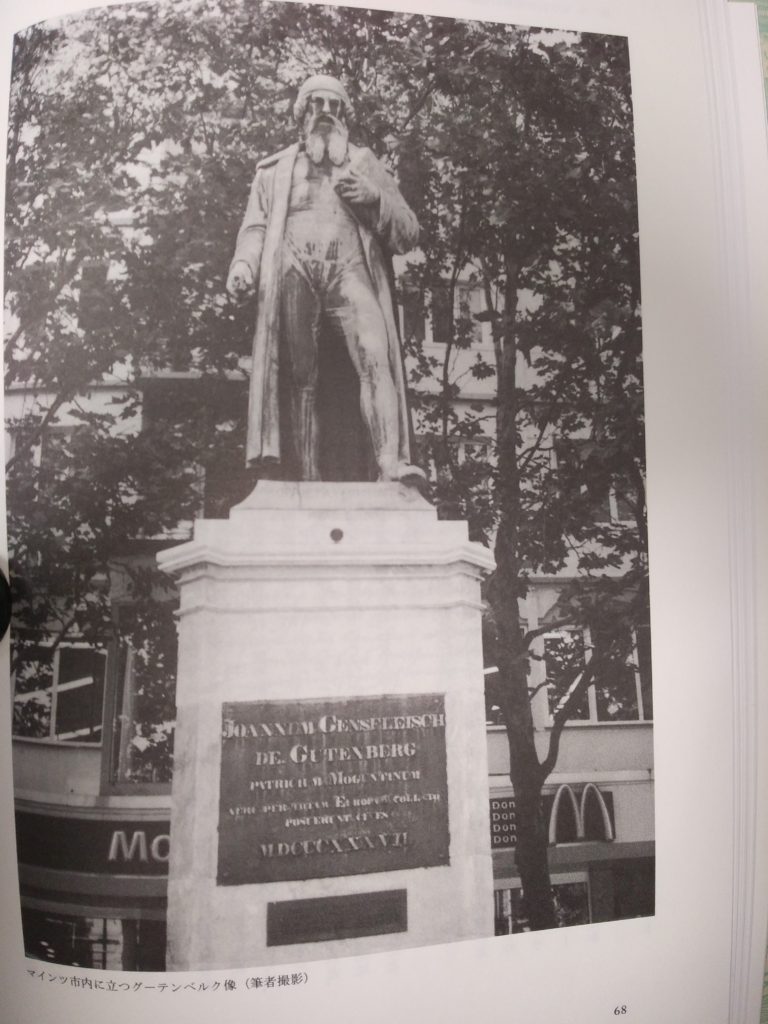

マインツ市内に立つグーテンベルク像(私が撮影)

<グーテンベルクへの称賛の言葉>

活字版印刷術の父グーテンベルク、その発祥の地マインツあるいはドイツに対する称賛や感謝の言葉は、15世紀後半の時期にはまだ、様々な形で残されていた。パリ大学教授ギョーム・フィシェーは、グーテンベルクが死んだ三年後の1471年に、ある書物の前書きで、次のように記している。

「ヨハネス・グーテンベルクが活字版印刷術を最初に考え出した。それは書きペンや羽根ペンではなくて、金属でできた活字によって書物を作るというものである。これは今までよりも速く作れ、しかも美しく、趣がある。まことにこの人物は、すべてのミューズの神、すべての芸術愛好家、すべての書物の愛好家が、神への称賛にも似た賛辞をもって称えるのにふさわしい人物である」

またその少し前の1470年にパリで出版された書物の中には、次のようなラテン語の警句が載っている。

「ドイツは多くの不滅の業績を達成してきたが、その最大のものは活字版印刷術である」

さらにヴェルナー・ロヴェリングは、次のような言葉を残している。

「マインツにおいて発明された活字版印刷術は、芸術の中の芸術であり、また学問の中の学問である。その急速な普及によって、世界はこれまで隠されてきた知識と知恵の宝庫で満たされるようになり、明るく照らされるようになったのである」

長く苦しかったグーテンベルクの発明の仕事は、報われたのである。

マインツ市内にあるグーテンベルク印刷博物館