1 ニコライにとっての啓蒙主義~人間中心主義~

ベルリン啓蒙主義の中心人物ニコライ

ここではベルリン啓蒙主義運動の中心人物としてのニコライの思想の特徴とその具体的な啓蒙活動について見ていくことにする。

周知のように、啓蒙主義は十七世紀から十八世紀にかけてイギリス及びフランスを中心として展開され、その他のヨーロッパ諸国へも及んでいった壮大な思想運動であった。スイスの啓蒙主義研究者ウルリヒ・イム・ホーフはその特徴を、次のように簡潔に記している。「啓蒙は、理論を実践へと移し、批判を改良・改革する行動へと移すのだ。教育においても、家政においても、思想的な興隆においても、そしてまた政治においてもである。啓蒙は絶対主義を解明的なものにし、北アメリカとフランスに、大きな共和国を生み出した。啓蒙は、バロック、宗教上の正統主義、反宗教改革に対する反動である」

この啓蒙主義は十七世紀末にドイツへももたらされたが、当時のドイツはまだ単独の国民国家になっていず、その長い歴史と伝統の中で、さまざまな特徴を持った領邦国家と都市に分かれていた。こうした事情からドイツの場合、啓蒙主義と一口に言っても、その様相は地域によって、著しく異なっていた。

ちなみにエンゲルハルト・ヴァイグルはその『啓蒙の都市周遊』の中で、ドイツの啓蒙主義をいくつかの都市の分けて、その多彩な実態を紹介している。同氏によれば、「啓蒙主義の様子は国によって変化するばかりではなく、特にドイツ語圏に関しては、感動的なまでに見ることができるが、都市によって種々さまざまである」と述べている。そして同書では、ライプツィッヒ、ハレ、ハンブルク、チューリヒ、ケーニヒスベルク、ベルリン、ゲッティンゲンそしてウィーンといった具合に分けて、ドイツの啓蒙主義の多様な姿が叙述されているのだ。

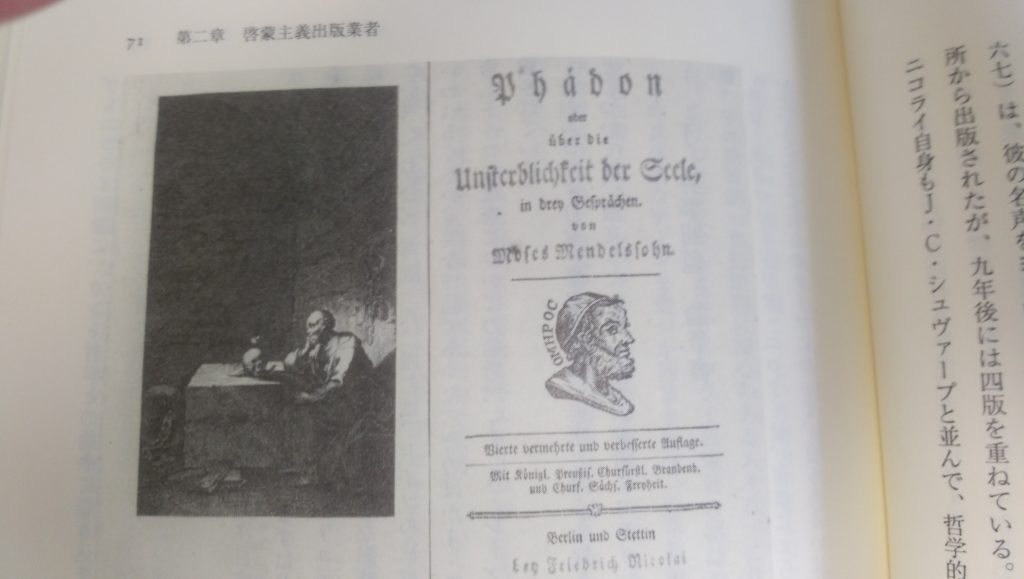

そこではベルリンの啓蒙主義は、その第六章で、「ベルリン、分割された首都」として紹介されている。そしてその冒頭には次のように書かれている。「ベルリンにおける啓蒙の中心人物は出版業者のフリードリヒ・ニコライで、彼の雑誌がベルリンをドイツ啓蒙主義の中心にしたのである。ボイエの日記は、この啓蒙主義者グループの密度の濃い交際ぶりを反映している。・・・すでにこの時期において、このグループとユダヤ人との緊密な関係がはっきりとわかる。つまり楕円形の環の二つの中心をなすのは、<ユダヤ人>のメンデルスゾーンと<ドイツ人>のニコライであり、・・・」

啓蒙運動の推進者

ヴァイグルは前述の著作が扱う時代として、「十七世紀末のライプツィッヒから始まり、一七八十年代のヨーゼフ二世の治下で、短期ではあったが啓蒙が隆盛を極めたウィーンで終わる」としている。ニコライが著作家として活躍した期間はかなり長く、一七五十年代半ばから一八一O年ごろにまで及んでいる。しかしその活動の頂点は一七八O年代にあった、と言って差支えなかろう。

ニコライの著作家ないし思想家としての業績について本格的な大著を著した歴史家のホルスト・メラーは、これに関連して次のように記している。

「このころは全ヨーロッパ的観点に立てば、啓蒙が終末期を迎え、それに続く時代が迫っていた時期であった。したがって啓蒙の最も独自性の強い時期ではなかったのである。別の言葉で言えば、一七八O年の啓蒙主義者は、他のアクチュアルな潮流から強い影響を受けていない場合、あるいはカントのように啓蒙自体を克服した場合を除けば、啓蒙という精神的潮流の遺産相続人だったのだ。それだけに啓蒙思想の所産が守られ、同時代人によって理解ないし評価されることが大切だったのである」

たしかにニコライ自身は独自の啓蒙思想を考え出したわけではなかった。その啓蒙哲学は、十七世紀末から十八世紀前半に活躍したK・ヴォルフなどの啓蒙哲学者の書いたものを折衷したものであった。しかし若き日に文芸評論家として出発したニコライは、それ以前に支配的だったゴットシェートの啓蒙的文学理論の解体に貢献しているのだ。また中年以降幾多の著作を発表し続けた「歴史解釈」の分野では、啓蒙の諸原理を単に受け継いだにとどまらず、はるかにそれを越えたのであった。

とはいえ啓蒙家としてのニコライの本質は、できる限り広範囲の人々に啓蒙主義を普及させ、具体的に社会変革を促すことにあったというよう。

十八世紀の最後の三分の一の期間に、ドイツでは、その精神的潮流の大転換が行われた。それまでのかなりゆっくりした精神の歩みは、このころになって急にそのテンポを速めだしたのである。ニコライ自身の精神的形成はすでに一七五O年代に行われ、一七七O年代には啓蒙主義者としてその名はドイツ中に知れわたっていた。しかも啓蒙思想はこの時代になってもなお国民のごく一部にしか浸透しておらず、政治や経済あるいは社会の情勢は、旧態依然たるものだったのだ。そのためニコライにとっては、新しい精神の潮流を追い求めるよりも、従来からの啓蒙主義をできる限り広く深く浸透させ、具体的に社会に影響を及ぼして改革を推進することの方が重要だったのだ。

たしかにニコライの時代には啓蒙「思想」に対して疑問を呈する潮流も強まっていたが、その一方で啓蒙「運動」の方は、具体的な成果もあげていたのだ。この点について歴史家のユルゲン・コッカは次のように記している。「その運動は時として革命的だったが、たいていの場合は改革を志向しており、頂点に達したのは十八世紀後半のことであって、様々な生活領域に深い影響を残した。すなわち農奴制の廃止や端緒的なユダヤ人解放、アメリカ合衆国やフランスにおける人権宣言や最初の憲法、フンボルトの大学、そこで間もなく力強く開花した諸科学。ライン川以東でも封建制を徐々に終結させ、絶対主義を抑制し、市民社会に道を開いた様々な法改革は、いずれも啓蒙の所産であった」

人間中心主義

これによって分かることは、啓蒙運動がもたらしたものは、一口で言えば近代市民社会だという事である。ヨーロッパ中世はキリスト教が支配していた社会であったが、そうした宗教支配は近世に入ってもなお根強く残り、それを打倒すべしという啓蒙思想が生まれたのはようやく十七世紀のことであった。啓蒙主義以前には、真実の基準はもっぱらキリスト教の神学ないし形而上学によって決められていた。啓蒙主義者は真実の認識権限をそれらから取り上げて、その基盤を人間に置き換えたのであった。ニコライの場合もこれが当てはまるが、メラーによれば、ニコライは啓蒙という概念を「状態」ではなくて、「過程」として理解していたという。そして「啓蒙は一般に、宗教的、精神的、政治的、社会的な潮流であり、…その最も具体的な敵は、一貫して教会権力と教会の後見人である。啓蒙の仲介人は、支配的で伝統的な偏見から自らを解放し、生の全基準を、真実、思慮分別、自然らしさという三つの点に照らし合わせて、点検するものである」

啓蒙論争

1783年、創刊間もない『ベルリン月報』において展開された有名な啓蒙論争においても、人間中心主義が議論の中核を占めた。この雑誌はベルリン啓蒙主義の、いわば機関誌的存在へと発展していくが、この時の論争のきっかけを作ったのは、教会上級役員会会員ツェルナーであった。彼は同誌において、次のような呼びかけを行った。「啓蒙とは何か? これは真実とは何かという問いかけと同じくらい重要なものだが、この質問に対しては、本当は啓蒙活動を始める前に答えておかねばならないことであった。しかるにこの問いかけに対しては、どこにも私は答えを見出していないのだ」

この問いかけに対しては、イマヌエル・カントとユダヤ人の哲学者モーゼス・メンデルスゾーンの二人が、同じ雑誌にそれぞれ回答を寄せている。まずカントは、これまでしばしば引用されてきた有名な言葉でもって、応えている。「啓蒙とは人間が自ら招いた自己の未成年状態から脱却することである」。この冒頭の定義に続いてカントは、人間に対して自ら悟性つまり思考力を用いよという課題を与えている。しかしこうした思考力を公共の場で使用できるのはさしあたり学識者に限られる、と彼は考えていたのだ。とはいえカントは、十八世紀末のドイツの一般的状況を、啓蒙に向かって進行中と見ていたようだ。

この点は彼の次の文章にも現れている。「もし今、我々は啓蒙された時代に生きているのか、と問われたら、その答えは、そうではないが、確かに啓蒙されつつある時代に生きているのだ、ということになる。…また一般的な啓蒙、つまり人間自身に責任のある未成年状態からの脱出の妨げになるものが次第に少なくなってゆくこと、これについてははっきりした印があるのだから、この点では今の時代は啓蒙の時代なのである・・・」

いっぽうメンデルスゾーンの方は、「啓蒙とは何かという問いについて」という論文の中で、「常に人間が下す決定こそが、我々すべての努力の基準であり、また目標である、と私は考えている」と記している。そして彼にとって啓蒙は、教育の一要素であったのだ。

人権と社会改革

この時代のあらゆる問題は、それが人権に関するものであれ、社会的、経済的、宗教的、政治的な問題であれ、すべて啓蒙に対して人間的な問題設定をもって、答えられている。そして教会とりわけカトリック教会との論争を通じて、次第に彼岸(あの世)は此岸(この世)に優先権を与えるようになってきたのである。啓蒙主義の人間学は、明白に人間中心的なものである。これはもちろんニコライだけに当てはまるものではなく、およそ啓蒙主義者にとって人間こそはすべての事物の基準だったのである。そこからすべての人間的事物への関心が生じたわけである。

ニコライは出版業者という職業柄、一年のうち四分一に当たる期間を旅で過ごしていたが、その旅行の間、興味を引く様々な人々やいろいろな事物を観察することを、何よりも楽しみにしていたという。またニコライは当時秘密結社の傾向を強めていた「フリーメーソン」に加入したことに関連して、それが「人間の研究」に役立ったことを挙げている。

さらに人間に対する強い関心から、人権の問題が出てくる。アメリカ独立革命やフランスの大革命で高らかに宣言された人権は、ドイツの啓蒙主義者にとっても重要なことであったのだ。この点についてニコライは次のように記している。「啓蒙の人権面での要求で重要なことは、身分上ないしツンフト上の規制から免れた(裸の人間)であることである。社交性は精神の啓蒙に対して、重要な一歩をしるすものである」。

啓蒙が目指したもう一つの大切なことは、人間の幸福をこの世に実現することであった。そのために人間が住んでいる世界や社会を、あるべき方向に改革することこそが啓蒙の大きな役割となったのである。

啓蒙主義者の考えによれば、当時の哲学や国家には、人間の幸福を実現すべき任務がある、とされていたのだ。十七世紀の哲学者ライプニッツは、「世界は万物照応の普遍的秩序(予定調和)の原理のもとに、無限の発展・永遠の進歩の途上にある」として、すべて神の善意に委ねるよう説いた。しかし十八世紀の啓蒙思想家ヴォルテールは、その哲学的風刺小説『カンディード』の中で、「この世は、ライプニッツが主張するようには、決して可能な限り最善なものではない。現存する世界よりも良い世界を作り出す必要がある」と述べているのだ。改革こそは生のあらゆる領域において、啓蒙の主たる基準になったのであり、ニコライにとって社会改革は自ら目指すべきおおきな目標になったのである。

2 宗教と教育

ニコライの宗教観

前にも述べたように、啓蒙はあの世(彼岸)のことよりも、この世(此岸)のことに優先権を置くようになったのであるが、それは決して彼岸やそれを扱う宗教ないし神学を否定したり、それらに対して無関心になったりしたわけではなかった。啓蒙主義者が批判したのは、むしろこの世におけるその代表者を自任してきたキリスト教会や聖職者なのであった。ニコライの場合は、批判の対象はとりわけカトリック教会の位階制(ヒエラルヒー)とプロテスタント正統主義であった。そのため宗教や神学はいかにあるべきかという事が、啓蒙全体の中心テーマだったのだ。

そしてそれらはニコライが書いた人気小説『学士ゼバルドゥス・ノートアンカー氏の生活と意見』や『南ドイツ旅行記』においても、中核的なテーマとなっていたのだ。またカントの『啓蒙とは何か』という論文においても、同様に宗教は中核的な問題であったのだ。さらに「もし神が存在しないとするならば、それは作られねばならない」というのが、ヴォルテールの考えであったのだ。

ニコライは最終的には、「神は我々が客観的に何ら認識することのできない超越した存在である」としている。ロックの思想を受け継いだ啓蒙主義者たちは、結局超越的なものの認識は断念して、この世における神の実効性を大幅に制限したのであった。ニコライも宗教的無関心には反対しており、宗教の新たな役割を道徳と教育の分野に求めている。「真の宗教は健全なる良識と調和せねばならず、そのただ一つの目的は人間の幸福と神の愛なのである」。ニコライは宗教を人間中心的なものにし、市民身分的な道徳・価値観によって、その仲介を行ったのである。その際ニコライにとってその試みは、プロテスタントの教えの中で成功している。というのは、彼の考えによれば、プロテスタントの教えには多分に人間の本性に帰するところが多く、また書かれたもの(聖書)と理性に基づいているからである。

教育能力への信頼性と現状への嘆き

ところで啓蒙的人間中心主義の中核は、人間の教育能力への信頼性の中にある。啓蒙主義者の進歩思想、その実践そして改革への努力は、そこから栄養をとっているのである。しかし人間は形成可能であるという命題は、(洗脳も可能である)という否定的な意味合いでも当てはまるのだ。そのため当時のドイツ、とりわけ南部および西部で盛んであったカトリック教会の活動並びに当時積極的に展開されていた教会主導の教育政策というものが、対決すべき存在として、ニコライの時事評論の中で一つの重要な位置を占めているのだ。なぜならニコライもカントの啓蒙に関する見解に同意して、その時代が啓蒙された時代にあるわけではなく、なお啓蒙されつつある時代なのだ、と考えていたからだ。とはいえこのことは、逆にこの時代はなお心の啓蒙には程遠いという事も意味していたのだ。

人々を取り巻く環境や教育あるいは長く続いてきた歴史的経緯によって、人間の行動は規定されているのだから、数百年にわたる偏見や慣習を、真理との直接対決によって直ちに変えられるなどという事は、土台無理なことである。これについてニコライは「迷信と坊主の権力が数百年にわたって結託して、人間の良識を抑圧してきたために、それが今いかにひどい状況になっているのか、知れば知るほど情けない」と書いているのだ。

それでもニコライは飽くことなくカトリック教会への批判を続けていった。彼に言わせれば、カトリックの学校での長年にわたる劣悪な教育や「形式的な宗教上の訓練」が人々の性質に強い刻印を記してきたために、そこでは啓蒙がほとんど浸透していないということになる。そしてカトリックの僧侶の生活様式を自然に反したものと非難し、のちに(1796年)に修道院の修道院の世俗(国有)化に、はっきり賛成している。

人間は無意味な宗教的訓練の代わりに、自らの幸福と社会の福祉を向上させるために行動すべきであり、同時に良き市民的秩序のために尽力すべきである、とニコライは強調しているのだ。

社会的存在としての人間

ところでニコライや教育学者のペスタロッチなどの人間中心主義者は、人間は純粋に理性的な存在ではなく、一人の人間にとって理性と感情とを分離することなど、無理なことだとみなしていた。そのためニコライはカントに反対して、その倫理学は「人間の本性」に向いていないとした。そしてさらに次のように続けている。「現実に行動する人間は、その純粋理性という抽象概念を、その実践理性という抽象概念から区別することはできない。そしてしばしば純粋理性の代わりに、不純な主観的理性に従うのである。総じて人間の精神力というものは、行動する際には一緒に作用しあうのであって、決して別々に作用することはないのである」。さらにニコライは人間を、本来の自然な人間と、文化や歴史、社会などの産物としての人間という風に区別して考えている。そしてニコライにとっては、社会的存在としての人間だけが問題なのであった。彼にとっては「自然な人間」というものは、あくまでもひとつの虚構にすぎなかったのである。

いっぽうニコライの時代に先駆けて、すでに敬虔主義のある分野で、「社会的存在としての人間」という考え方への方向転換の動きが、見られるようになっていた。それはすなわちキリスト教を人間的なものにしようという試みであった。そこからキリスト教が「教え」ではなくて、「生活」なのだという考え方が生まれてきたのである。こうした考え方の延長線上に立って、ニコライは従来の不毛な空理空論や教条主義を拒否したのであった。

そのことによって、教会権力に体現されてきた過去からの解放と、寛容への要求という二つのことが現れてきた。教条主義はそれまで思想の自由を狭め、それによって啓蒙の普及を妨げてきたわけである。そして「宗教が人間を支配する手段になってからというもの、人間にとって本来は有益であった性質を、宗教は失ってしまったのである」。けっきょくニコライは、宗教の支配要求に対して、(宗教上の)寛容の原理を対置したのであったが、彼の場合信仰の自由は、自然法的に理由付けされている。「寛容の真の根源は、各人が信仰の問題で、自分の心情に従って行動する権利を有している、というところにあるのだ」。

啓蒙主義者と啓蒙専制君主との同盟

ところでニコライが生きていた時代のベルリンは、プロイセン王国の王都であり、そこには一般に啓蒙専制君主として知られているフリードリヒ大王が統治していた。そのためベルリン啓蒙主義を考えるうえでは、このプロイセンの政治体制との関係が重要な要素となってくる。ニコライはこの大王をたいへん尊敬していて、基本的にはフリードリヒ二世の考え方に同調している。そこから「少なくとも宗教上の考え方は、決して強制されてはならない。もし国家の良き市民であるならば、誰でも欲するところに従って信仰せよ!」というニコライの文章は、フリードリヒ大王の言葉といってもおかしくないのである。

長い間伝統的な権威として人々を支配してきたキリスト教会は、啓蒙専制君主にとっても煙たい存在であり、その力が衰えることは望ましい事であった。そこで教会の権威に対抗して、啓蒙主義者と啓蒙専制君主との同盟が成立したわけである。しかしそこでは思想や信仰の自由は許されたが、政治的行動の自由まで許されたわけではなかった。このことは大王の「好きなだけ議論せよ、ただし服従せよ!」という言葉に端的に表されていた。現存の政治体制を批判したり、攻撃したりすることまでは、啓蒙主義者もできなかったのである。

啓蒙と教育の密接な関係

実は啓蒙と教育とは、切っても切れない関係にある。啓蒙とは、長期にわたる教育のプロセスだといわれているぐらいなのだ。これに関連してニコライは「人間の考えというものは、その外見とは異なって、命令や禁止によって変えることはできないのだ。人はその思考力を啓蒙しなければならないが、このことは実はそれを禁止することよりも難しいのだが」と書いている。そして教育のプロセスには、経済的・社会的条件が伴わねばならないことも、ニコライははっきり認識していた。人々のものの考え方を変えるためには、人々を取り巻く外的条件も変えねばならない、というわけである。

また啓蒙のプロセスはすでに子供の時に始まっているのであるから、ニコライは、従来からの教育法や学校の現状に対して、厳しい批判の目を向けたのであった。そして彼の友人たちのうちの啓蒙主義的(汎愛的)教育家カンペ、トラップ、レーゼヴィッツ、ロホウ、バーゼドウ、ザルツマンなどの教育理念や実践活動を支援して、自分の書評誌や著作の中で、大いに宣伝したのであった。かれらはルソーの『エミール』の影響を受けて、母国語教育、自然科学の授業に力を入れ、教科書を子供の受け入れ能力に見合ったものにせよと要求して、それらを実現していったのであった。

とりわけバーゼドウによって1774年にデッサウに設立された汎愛主義的教育施設は、彼らの理想を実現した模範学校であった。知識の有用性、生活への実際的準備、そして批判的思考などが、この学校の基本理念であった。「将来の世代をより良きものにするために、この学校において若者はより良き人間へと教育されるのである」とニコライは書いている。啓蒙家にとって未来という次元は、人間が教育可能で、教化の見込みがあるという意味を含んでいるのだ。

ニコライは具体的には、当時ドイツの多くの領邦国家に存在していた民衆学校の信じられないぐらい哀れな状況を批判してやまなかった。また孤児院や子供向けの教育施設での実情を目撃して、「子供は機械のように扱われている」として、その「軍隊調の教育」を弾劾している。彼に言わせれば、「ちょうど兵士が国家のために犠牲にされているように、子供は軍隊式の教育の犠牲になっている」というわけえある。そして「子供は本来持っている素質や能力を伸ばすべきであり、民衆学校の暴力的なやり方は、子供の発展を阻害するものである」としている。

いっぽう高等教育についてもニコライは、ヴィーン大学の例を取り上げて、発言している。そこでの授業については、まず根本的なこと、つまり自由に考えるという姿勢が欠けていることを指摘している。彼によれば「そうした姿勢があってこそ思考の恒常的発展が可能になり、それによって学問の進歩も促進される。大学の主な目的は、若者が勤勉に学問を習得して、それを国家にとって役に立たせることだ」ということになる。とはいえニコライは単なる実用主義だけに固執していないことを、しばしば明らかにしている。彼はいかなる種類の研究も軽蔑していないことを明言し、例えばヴィーン大学にギリシアに関する研究を導入することに賛意を示しているのだ。

成熟した市民社会のための民衆教育

以上述べてきたニコライの学校・教育制度批判の根底には、彼の思考の中に含まれている社会的次元というものが、重要な位置を占めていることが分かる。つまり彼が考えていたのは、当時の国民の大多数を占めていた一般民衆への教育つまり国民教育なのであった。そしてその指導理念は、ペスタロッチと同様に、人間中心的な教育原理であった。

それは一時代後の古典主義の教育理念やヴィルヘルム・フォン・フンボルトの新人文主義とは、はっきり区別されるものであった。古典主義や新人文主義にあっては、高貴な人間性の持ち主へと個人を教育ないし陶冶することが理想であった。そこでは一人一人の個人が、高度な教養を身につけ、人格を錬磨し、高い文化を形成していくことが求められた。その際純粋に精神的なものこそが本来的に価値が高いものとされていた。しかし現実にこうした教育を受けることができたのは、一部の選ばれた者つまりエリートだけであった。そして実際にドイツでは十九世紀に入って、こうした古典主義的・新人文主義的なエリート教育が行われ、ドイツ特有の教養市民層というものが形成されていったわけである。その結果、エリートではない大多数の国民ないし民衆は、こうした教育の理想から必然的に抜け落ちたのであった。

これに対してニコライが唱えていた啓蒙的教育論が目指したものは、一般民衆に対して実生活中心の教育を施し、一人一人の個人の幸福が社会の公益の枠内で実現されるような、成熟した市民社会の形成なのであった。しかしイギリス、フランス、オランダなどの西ヨーロッパ諸国に比べて、政治・社会・経済の各方面で遅れていたドイツでは、その後の歴史が示すように、なお成熟した市民社会の形成、あるいは自由や民主主義の精神の浸透は、容易に実現しなかったのである。

とはいえニコライをはじめとする啓蒙主義者が目指した民衆への実践的な教育は、長い時間の経過の中で徐々に社会の底辺にまで浸透していき、紆余曲折を重ねながら、最終的には第二次世界大戦後の西ドイツで、成熟した市民社会を実現させたのであった。その意味で、十九世紀から二十世紀前半までドイツのエリート社会を支配してきた古典主義ないし新人文主義の理念が色あせた二十世紀後半のドイツ大衆社会において、啓蒙主義のかつての教育的実践が、再びその影響力とアクチュアルな意義をもって、社会の前面に登場してきたのだといえよう。ここにニコライの今日的意義がある、と私は考えているのだ。

3 批判と認識原理

啓蒙と批判

批判こそは啓蒙を理解するためのキーワードであり、批判の基本原理は啓蒙主義の基本原理でもある。啓蒙主義者ニコライの全業績は、批判という視点のもとに眺められる、と言っても過言ではない。十七世紀フランスの哲学者であり、亡命ユグノーであったピエール・ベールの『歴史批評事典』(1696~1697)からカントの諸批判に至るまで、啓蒙と批判とは切っても切れない関係にあった。ベールの場合には、批判はまだ国家に干渉されない「文芸共和国」に限って用いられている。しかしヴォルテール、カント、ニコライその他の場合になると、批判は公共的すなわち政治的意味合いを持つようになる。

ここではニコライにとっての批判の意味づけを、カントの場合と比べることによって、その考え方の違いについて見てみることにしたい。その際その内容ではなくて、主に批判の概念及びこの言葉を用いた意図が問題になる。まずニコライにとって批判は、進歩の原動力なのである。彼によれば、「批判は、よからぬ状況を公然と非難することによって、その廃止に貢献するわけである」。そして批判は真実の発見手段としてプラスに働くものであるが、その勢いと効果を上げるために、批判は公共のメディアに頼ることになる。カントの『純粋理性批判』の前書きからの次の文章は、ニコライの意図と全く同じものである。「我々の時代は、すべてはそれに従属しなければならない批判の本来の時代である。宗教はその神聖さを通じて、律法はその威厳を通じて、一般に批判から逃れようとする。しかしその時には彼らは正当な疑惑を呼び起こすことになる。その場合彼らは、自由にして公共の試練に耐えられるもののみに理性が認める、偽りのない尊敬の念を要求することはできないのだ」

しかしそのすぐ後の個所で、両者の基本的な違いが明らかになる。カントの場合には、批判はあらゆる経験と切り離されて、獲得しようとするすべての認識に注視して、批判を理性能力一般へと拡大した。ところがニコライの場合には、批判は認識の理論を目的にするものではなくて、啓蒙の実践そのものなのである。そのため批判に関する定義または批判の理論がニコライには欠けていて、それによって批判そのものがイデオロギー(空理空論)化する危険性をはらんでいたのだ。つまりある時点に来て、批判が不十分になり、批判はその機能を停止するという危険性があったのだ。ニコライ及びその同志は、批判について吟味することなしに、実態化した人間の良識というものを、いわば金科玉条としてすべての分野に押し広げていったのであるが、そのため反対派からその根底を突かれたのであった。

ニコライの認識原理

ここではニコライの認識原理に目を向けることにしよう。これはいわば彼のアキレス腱なのであるが、認識に到達する途上にあって、ニコライはその論理的な前提を明らかにしていないからだ。彼は認識を理論的に考察せずに、漠然と人間の認識は様々な要素によって規定されていると考えた。それらはつまり出身、教育、身分、経済状況、宗教、歴史などである。彼の考えによれば、観察と経験は実生活に向けて精神を形成することになる。そのため対象を具体的に観察することが必要となる。彼にとっては認識は経験を通じてのみ可能となるのだ。主観的誤謬の要素は、経験的実験的手段によって除去されねばならない。ひとつの経験が確固たるものになる前に、極めて様々な状況の下で繰り返されねばならない。そしてあらゆる状況においてそれは厳密に観察されねばならないのだ。真理に至る唯一の道など存在しない。思考のあらゆる可能な結果を、唯一の原理に還元しようとするのは誤りである。

神学及び哲学における独断的な主張は、歴史によってもっとも確実に相対化されるであろう。さらにすべての経験的なものを冷笑的な軽蔑の目で眺め、経験がすべてである現象界ではほとんど何も寄与することができないカント派の人々を、次のような譬えでニコライは批判した。「彼らは靴というものは足に合わせて作らねばならないことを忘れて、先験的なフォーマルな靴を作るのだ」

形而上学の拒否と敬虔主義の導入は、そもそもイギリスのロックの遺産なのだが、ニコライはそれをそっくりそのまま受け継いだのである。この点について歴史家のH・メラーは次のように述べている。「ニコライの場合、認識理論はロックの影響の下で、認識心理学となった。哲学史的に見れば、ニコライはロックによって導入された啓蒙的認識論の中の経験主義的感覚論的分派理論とライプニッツ=ヴォルフ路線から導き出された合理主義理論を折衷している」

どうやらこの経験主義的感覚論的分派理論というのは、経験という現象自体を原理的に突き詰めたものではなかったようだ。そのためニコライとその同志は、反対派から「経験の形而上学」だと批判されたのであった。

とはいえニコライにとっては、そうした理論の問題や原理の問題よりは、現実の社会や人間の方が重要なのであった。つまりニコライはカントの「批判哲学」それ自体に反対しているわけではなく、その哲学が「他の学問や現実世界の出来事」に乱用されることを、何とか防ごうとしたわけである。そうすることによって、彼のいう「健全な良識の権利」を救おうとしたのである。

ところでニコライとしてもカントの批判哲学は、ずいぶん研究もした。しかしそれはニコライに、カントの経験への反省を追体験させることにはならなかった。カントの「我々全ての認識は経験とともに始まるとしても、認識がすべて経験に起因するというわけではない」という『純粋理性批判』の中の一文は、ついにニコライによって受け入れられなかったのである。経験を越えて進む認識を、人は何故持っているのかという点を、カントは説明しようとしたのであるが、こうしたことをニコライは把握しなかったのだ。そのためニコライはカントによって、「先験性」の持つ意味を理解していないと非難されたのだ。

4 啓蒙の社会的担い手

国家と社会とを分離する意識の欠如

十八世紀になってもドイツにはなお一つの国民国家というものが成立していず、ドイツは大中小三百あまりの領邦国家の寄り合い所帯なのであった。そのためドイツでは、国家とか社会のことを明確に人々の意識に乗せるという動きが、なかなか生まれてこなかった。ドイツで「国家」と「社会」とを明確に分離する意識が出てくるのは、ようやく十九世紀に入ってからのことであった。

つまり十八世紀のドイツの多くの啓蒙主義者にはまだ、これを区別する意識がなかったのである。フランスにおいて第三身分によって担われ、絶対主義国家と意識的に対立関係にあった、相対的に閉鎖的な「市民社会」は、ニコライの時代のプロイセンには、まだ出来上がっていなかったのである。前に述べたようにプロイセンでは啓蒙主義は絶対主義と部分的な協力関係にあったわけである。

そもそも国家と社会に関する問題は、イギリスとフランスの啓蒙思想家ロック、モンテスキュー、ルソーなどによって徹底的に研究された。とはいえ多くの啓蒙主義者は、当初は非政治的な『文芸共和国」を形成していたが、やがて時とともに政治的な影響力を及ぼすようになった。そして文芸的・言論的討論の中から生まれてきた「公衆」は、次第に国家権力と並ぶ第二の「公的」権力を形成するようになった。ただしこの「公衆」はなお国民一般をさすものではなく、一部の「学識者の共和国」であったのだ。

しかしこの共和国は自然法を基盤として、人間の原則的な平等を出発点としたものであった。そしてこれは「公益性」と結びついて、新たな社会的価値を持つようになった。つまり古い身分制の「宮廷社会」とは正反対の「市民社会」というものが想定されるようになったのだ。こうした動きは先進的なイギリス、フランスからドイツへも入ってきた。そしてその結果として、変貌した社会的・精神的現実に見合った新しい「社会」概念が芽生えることになったのである。こうした動きの中で、啓蒙主義者の思考の中には、社会的諸グループの問題が視野に入り、さらに啓蒙の社会的基盤を問う動きも出てきたのである。

啓蒙の社会的担い手

一般に啓蒙主義の社会的担い手は、旧体制下の第三身分、つまり市民身分であったと思われている。フランス革命前の旧体制下では、中世以来の身分的区分けが残っていて、第一身分の聖職者、第二身分の貴族にたいして、都市商業ブルジョワジーが第三身分と呼ばれていた。ドイツにおいてもこのフランスでの身分的区分が用いられているので、ここでも第三身分という言葉を使うことにする。

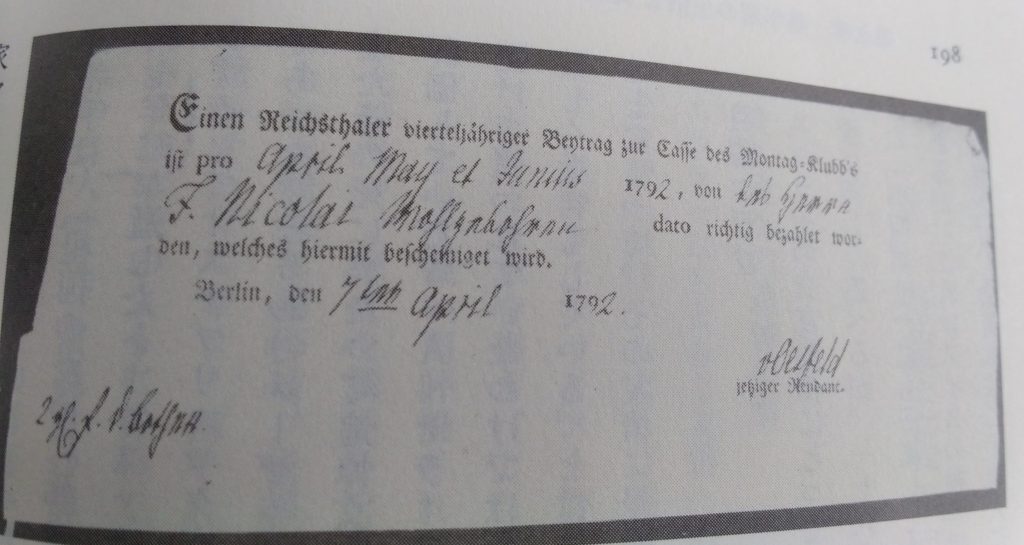

さてドイツにおける啓蒙主義の担い手であるが、結論から先に言えば、実は第三身分に限られていたわけではなかったのだ。たとえばニコライは彼が所属していた月曜クラブや水曜会といった啓蒙主義協会に関連して、次のように述べている。「思慮があり、立派な人物であれば、身分や宗教その他のことには関係なく、これらの会員になれるのだ」。実際彼が所属していた啓蒙主義協会の構成員について調べてみると、第三身分以外の人もたくさんいたことが分かる。それにはとりわけ二つの理由があった。その第一は、啓蒙主義が持っていた普遍的な人道主義の意図ないし理想からくるものである。その第二は啓蒙の主たる担い手たるブルジョワジーとしても、目的達成のためには同盟者を獲得する必要があった、ということである。

ニコライも所属していたフリーメーソン協会には、君主や貴族、市民などが混在していて、まさに身分の垣根を越えた会員構成を示していた。そしてそのことは、啓蒙主義が人間一般に共通した全社会的なものであって、単なる一身分の運動ではないという風に、他の身分の人々からも見なされていた、ということも示しているのだ。というよりもむしろ啓蒙主義教会内部における身分の同権を、啓蒙主義は目指していたわけである。

同権の受益者~第三身分の上層部~

そしてこの各身分の同権という考え方から、まず第三身分の上層部にいた人々が実際に利益を得たのである。たとえばプロイセン国家の行政部門では、貴族身分出身の高級官僚と並んで、ブルジョア身分出身の高級官僚が一緒に仕事をしていたわけである。また国家の法律を作成し、運用する人々の間にたくさんのフリーメーソン会員がいたことが、レッシングの『エルンストとファルク』の中に記されている。このころドイツでも、都市商業ブルジョワジーの中で社会的上昇を成し遂げた人々は、啓蒙主義協会に加わって、生まれながらの王侯貴族や聖職者の一部と、対等の付き合いをしていたのである。その意味で彼らは「精神の貴族」などと呼ばれたりしている。

ニコライは職業としては成功した出版業者つまり都市商業ブルジョワジーだったのだが、その多彩な著作活動によって啓蒙主義の普及に貢献することを通じて、精神貴族の一員になったわけである。ちなみに「伝統的な社会的閉鎖性の中に閉じこもっていた中間身分ではなくて、精神の貴族及び生まれながらの貴族こそが、進歩の本来の担い手であった」という見方もあるのだ。ここでいう中間身分というのは、都市の小商人や手工業者を指すものと思われる。そしてここでは進歩の担い手と啓蒙の担い手とは同義と考えられる。いっぽう啓蒙の担い手とか受け取り手について考える場合、中世以来の古い「第三身分」とか「市民身分」あるいは「中間身分」といった概念だけでは、十分その実態を把握することはできない。そこで担い手や受け取り手の社会階層や職業などについて、もっと厳密に見ていく必要があるのだ。

啓蒙から除外されていた階層

まず当時、啓蒙の担い手でないのはもちろんのこと、その受け手ですらなかったのが、「第三身分」の下に位置していた一般民衆であった。数のうえでは国民の中の圧倒的多数が、これに属していたといえる。ニコライはその人気小説『ノートアンカー』の中で、「二万人の学識者と二千万人の一般大衆」という事を言っているが、当時の一般民衆には啓蒙主義の書物や雑誌は高級すぎて、高根の花であった。たしかに当時無学文盲な人の割合は相対的に減少し、文字を読める人が増大したために、いわゆる「読書革命」という現象がドイツで起きていた。しかしこうした人々が当時読んでいたものと言えば、イギリス、フランスからの翻訳本を含めた悪漢・犯罪小説などの大衆小説や娯楽作品の類いであった。啓蒙主義者が期待したような教育的・啓蒙的著作物ではなかったのである。

「多くの民は、残念ながら信心だけに凝り固まっている」というニコライの見方は、彼がその大旅行を通じて見聞した南ドイツのカトリック地域だけに当てはまるものではなかった。プロテスタントのベルリンの1770年代における状況も、それと大差なかったようだ。

そうした下層民に日常的に接触し、かれらに直接影響を及ぼしていたのは、小説『ノートアンカー』にも登場しているような、教会の説教壇から呼びかけていた牧師たちであった。その大部分はあまり学識や教養のないルター正統派ないし敬虔主義の牧師たちであった。彼ら牧師たちは啓蒙主義とは無縁な存在であったようだ。クニッゲのような時代批判的な啓蒙主義の著作家は、これらプロテスタントの牧師の大部分を、啓蒙主義の支持者の中には数えていない。南部や西部に比べて当時進んでいたドイツの東部や北部ですら、こうした状況にあったのであるから、ドイツの一般民衆への啓蒙はほとんど絶望的な事態にあったことが、よく理解できよう。

啓蒙の受け取り手拡大への努力

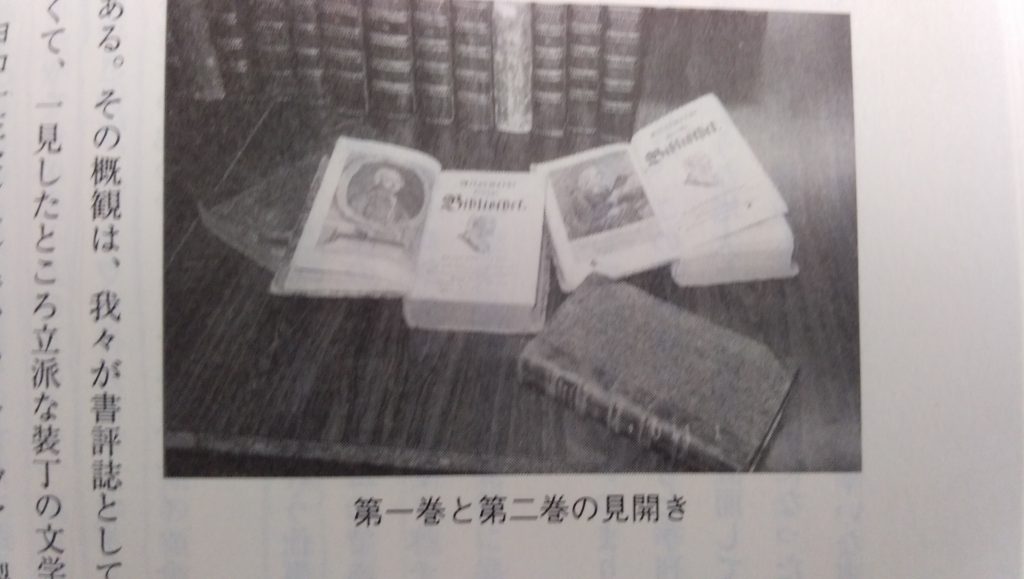

とはいえ民衆啓蒙への地道な努力は、十八世紀を通じて続けられていた。たとえば同じプロテスタントの聖職者の中にも、学識や教養を身につけた神学者もいて、啓蒙主義の立場から活動していた。ニコライと関係の深い「水曜会」の会員構成や彼が編集していた『ドイツ百科叢書』の協力者のリストを見れば、このことはすぐわかる。しかし彼らの絶対数は少なく、当時の先端的存在だったようだ。ドイツ啓蒙神学の第二段といわれる「ネオロギー(新解釈)」などは、その重要な成果と言われる。さらにドイツのプロテスタント神学者は、イギリスにおけるほどではなかったが、世俗的著作の普及に際しても、大きな貢献をしたといわれる。こうした著作の普及及び道徳週刊誌をはじめとする雑誌の増大を通じて、十八世紀の半ばから後半にかけて、批判的な内容のかなりの水準の本や雑誌を読むことができる「読書階層」が一定程度成立していたのだ。まさにこの読書階層こそが、啓蒙の普及にとって前提条件であったのだ。

当時二千万人と推定されているドイツの総人口のうち、本来の読書階層である学識者の数をニコライは二万人とみているのだが、これは総人口のわずか0・1%に過ぎない。ニコライはこの読書階層の拡大を目指して、啓蒙的な著作や雑誌を通じて、高度の内容の知識・学問をできる限り平易に多くの人々に提供したわけである。

いっぽう十八世紀の半ばから末にかけてドイツ各地に生まれた読書協会ないし読書サロンを通じても、新しい読書階層が形成されていったのだ。こうしたクラブは場所によって細かい点では異なっていたが、共通点の方が多かった。それがどんなものであったのか、1795年のシュトゥットガルトの読書サロンの規約をみてみよう。「何人も読書サロンは、精神文化を求める人にとって重要な場所であると心得ている。ここでは、高貴なる知的好奇心の満足のため、多様な知識の普及のため、趣味嗜好を洗練させるため、そしてさらに社交生活の喜びにために、もっとも目的に叶った手段が提供され、計り知れない利益が得られるのだ」

ベルリンにおける啓蒙の度合いは他の地域より大きかったが、そのために当然のことながら、読書協会も大いに発達していた。そしてこうした教養ある読書階層は当時の世論を形成し、その他の一般大衆の間では数十年後になってようやく根を下ろした行動の規範や社会的・精神的目標設定を、先取りしていたのである。

啓蒙の担い手の職業

次に啓蒙主義の担い手つまり啓蒙思想の普及・宣伝者の職業について見ていくことにしよう。厳密な職業分類はなかなか難しいが、おおざっぱに言ってそれは学識者、言論人、中級・高級官僚及び啓蒙的原理を自己のものとした聖職者などである。これを全体として実証するのは容易ではないが、一つのモデル・ケースによって、考察することはできる。それは十八世紀の最後の三分の一の時代における啓蒙主義の最も重要な雑誌であった『ベルリン月報』(1783~1796)の協力者(寄稿者)の身分上・職業上の所属を調べることによってである。

そのリストを見ると、寄稿者の数はおよそ三百人であったが、そのうちほぼ四分の一が、この時期の全部または一時期ベルリンに住んでいたことが分かる。次に彼らの職業であるが、このリストに記された肩書から、すべてを明瞭に分類することは困難である。この雑誌には匿名の記事もあり、その場合は属性はわからない。また何人かの寄稿者は、一つないし二、三の論文を発表したにすぎず、これらの人をここに含めるべきかという問題もある。それから著作家というグループを設定しようとすると、この雑誌への寄稿者の大半は広い意味での著作家なので、この分類は無意味となる。また職業や専門についての記述が重複していたり、途中で変わったりしていることもある。さらに教員と書いてある場合、大学教授なのかそれ以外なのか、はっきりしない。

ともかくこうした留保付きで、大体の傾向を見ていくことにしたい。まず一番大きなグループは、間違いなく大学教授やその他の教員で、その数は80人であるが、その中にはギムナジウム校長やギムナジウム教授が含まれている。その次に大きなグループは、中級及び高級官僚約60人、それから高位聖職者20人と牧師・説教者30人を合わせて聖職者50人である。そのほか高級将校が約10人、商人・銀行家が5人、書籍商2人、手工業親方1人、それからほかに職業を持っていない「独立の」著作家が10~15人ということになる。

この分類から分かることは、公的職業についている人の割合が圧倒的に多いのに対して、「独立の」著作家の数が極めて少ないという事である。当時のドイツには、それだけで生計を維持していけるような独立した存在の著作家が、まだ少なかったことが分かる。そしてまた実業的な職業の人はきわめてわずかだった。

一方職業的観点から離れてみると、貴族身分に属する人が45人もいて、そのうち5人が女性であること及びユダヤ人が10人もいたことも注目される。

彼らが目指したもの

以上の叙述から分かるように、啓蒙の担い手たちの体制的な色彩や、貴族の参加などから見て、啓蒙主義者が目指していたものは、反体制運動ではなかった、と結論づけてもよいであろう。前述の諸グループの社会構成、意図、活動などを考慮に入れれば、活動的な啓蒙家たちが、国家や社会、宗教などの改革を目指していたことが確認されるのだ。ニコライを含めたベルリン啓蒙主義の担い手たちは、啓蒙思想の所産を大衆化、一般化する試みを行った。そして啓蒙的な言論人(ジャーナリスト)は、啓蒙主義者の輪を広げようと努力した。ニコライは「ドイツの学識者(著作家)は自分のためにだけ書いている」と主張してやまなかった。ベルリンの啓蒙主義者たちはそうした「象牙の塔」に閉じこもったやり方には、満足できなかったのである。彼らの言動の中には、文学を含む社会的な実践に結びつく可能性もあった。しかしそうした方向に向けた彼らの努力は、ついに成功しなかったのである。

5 啓蒙主義協会からロマン派サロンへ

両グループの比較

ここでは水曜会などの啓蒙主義協会の特徴をより鮮明にするために、それより一時代後のロマン派サロンと、様々な観点から比較してみることにする。まず啓蒙主義協会は会員の数、種類、身分などの組織の点でも、またその意図や目標設定の点でも、ロマン派サロンに比べて、より閉鎖的であった。その会員の数は限られていたし、とりわけ水曜会の場合は、その会合の在り方、会員・テーマの設定、協会の目標設定などの点で、すべて堅固な形がとられていた。また啓蒙主義協会の会員は皆、名を成していた人々であり、水曜会の場合は国家的・社会的に影響力の強い人々であった。

ロマン派のサロンにもそうした人がいなかったわけではないが、その会員は一般により若く、1770年代生まれの人が多かった。そのためその多くは、職業上、社会生活上、まだ駆け出しで、彼らは貴族社会の成員でもなかった。啓蒙主義協会にも文学者はいたことはいたが、その数はわずかだった。それに比べてロマン派のサロンでは、文学者や芸術家の数がはるかに多かった。そしてそのサロンは、知的な女性たちの独擅場であった。

啓蒙主義協会は、国家、社会、法律、教育などの分野で実践的改革にとりくんでいた男たちの集まりで、そこには女性の姿は見られなかった。サロンの方は、フランスの伝統を取り入れたものであり、その中身も言葉もそれに合わせ、しばしば外国人とりわけフランス人がたくさん見られた点に特徴がある。さらに十八世紀ドイツの宮廷におけるフランス文化の影響を受けた団体と、ある種の共通性を持っていた。つまりロマン派のサロンは、フランス百科全書派の啓蒙思想の所産並びに終末を迎えた宮廷的伝統という二重の伝統の中にあったのだ。そしてそれは啓蒙思想の克服ないし放棄あるいはとりわけ市民的・プロイセン的ベルリンからの方向転換を意味していた。

ロマン派のサロンは、啓蒙主義協会に比べて、会員数、会員の社会的地位、出身国、会合の形態などから見て、はるかに緩やかな構造を持っていた。そして会合に当たって、そのたびごとに何かテーマを決めて議論することもなかった。つまり大勢集まって談笑するパーティーなのであった。そこには貴族とりわけ上級貴族やユダヤ人そして女性の姿もたくさん見られた。ベルリンの十八世紀末のサロンは、金持ちの美しいユダヤ人女性なしには考えられなかったぐらいである。たとえばユダヤ人の哲学者モーゼス・メンデルスゾーンは啓蒙主義協会に属していたが、その娘のドロテーア・ファイトは、ベルリンのロマン派サロンの花形だったのだ。

啓蒙主義の尽力の賜物

ここに十八世紀ドイツの身分制社会では社会の表面に出ることができなかったユダヤ人と女性とが、華やかな表舞台に飛び出してきたのであった。しかしそれこそはベルリン啓蒙主義の尽力の賜物だったといえよう。ドイツの他の領邦国家に比べて、多少寛容であったフリードリヒ大王時代の啓蒙絶対主義プロイセンに置ける状況が、そうしたことを許したわけである。ベルリン啓蒙主義はユダヤ人と女性の解放をもたらし、その成果をベルリンのロマン派サロンが享受したという事である。

それではこうしたロマン派サロンに顔を出すことができる条件とは、いったいなんであったのか? それは一言で言えば、「教養」であった。そこでは古くからの人種的、身分的、宗教的相違というものは、たいして重要ではなかった。それに代わって新しい社交の場であったロマン派のサロンへの加入条件は、文学的・芸術的な教養だったのだ。そのため貴族であれ、市民であれ、またドイツ人であれ、ユダヤ人であれ、フランス人であれ、さらに男性であれ、女性であれ、等しく文学的・芸術的教養という資格を身に着けていれば、このサロンに入ることができたのである。こうした教養はもちろん本来的な個々人の才能による部分もあったが、それは後天的に身に着けることもできたわけである。その意味で、人種、身分、宗教といった生まれながらにして決まっているものよりは、個人の努力による部分も大きかったといえるであろう。

個人の内面に向かったロマン派サロン

後天的な個人の努力によって社会的な進出を図るという意味では、学識と教養を武器にして社会階層の上昇を図ることができた後の教養市民層の先駆けであったと言えなくもない。しかしロマン派サロンが意図的にそうした状況を作り出したわけではなかった。彼らはけっして市民社会を前進させたのではなく、国民全体から見ればごく一部の人々にすぎなかったのだ、本格的な市民解放への動きは、ようやく1815年のヴィーン会議後になって見られるのであるが、ロマン派サロンがそれを促進したわけではなかった。たしかにサロンの中ではフランス革命のような世界政治的大事件に対しては、啓蒙主義者よりも肯定的な見方がなされ、発言もされていたが、さりとて彼らが具体的な行動に出ることはなかったのである。

啓蒙主義の人道的・人権的意図はサロンによって受け継がれたが、その中の社会的要素は部分的に拒絶されたのである。彼らは、啓蒙主義者にとって極めて重要な要素であった「公益的」テーマや活動について、話し合うことをしなかった。そうしたことよりも、ポエジー、個性、独創性といったことに強い関心を抱き、それらこそ自分たちが追い求めるべき理想であるとしたのであった。ロマン派サロンは、啓蒙主義グループに比べて、外面へではなく内面へ、社会的参加ではなく個人的問題に閉じこもる方向を、意図的にとった。例えば結婚については、啓蒙主義者の社会的・市民的慣習から距離をとるようになった。啓蒙主義者にとっては社会的有意性が行動の原理であったが、ロマン派の人々にとっては、個人の可能性や権利が行動の主な動機となったのであった。