その01 ルネサンス人文主義と出版業者

<ルネサンス人文主義と出版業>

中世ヨーロッパでは一般にキリスト教が深く人々の生活に浸透し、さまざまな面で人々の意識を支配していた。そのいっぽう一部には9世紀のカロリング・ルネサンスや12世紀ルネサンスなど、ギリシア・ローマの古典精神や文化を見直す動きも見られた。

とりわけそうした動きが活発になったのは、15世紀ルネサンス期であった。この時期には人文主義が人々に新鮮な関心を呼び起こし、活発な人間意識を目覚めさせ、新しい生活態度を生み出すもとになった。

つまり「神」中心の中世キリスト教世界から、「人間」中心の近代社会への移行を促したのが、ルネサンス人文主義だったのである。このルネサンス人文主義の特徴として、ギリシア・ローマの文学的研究という側面と、よりよき人間を形成するための知識追求という側面とがあげられる。そして古典研究に没頭するのと同時に、明確に人間尊重の姿勢を打ち出したペトラルカの態度にならって、15世紀のイタリアに、このルネサンス人文主義が開花したのであった。

この時代、ギリシア・ローマ時代の古典文献を研究することを通じて人文主義を推進しようとしていた人々にとって、その頃に生まれた活字版印刷術は、復元された古典文献やそれへの注釈を、より多くの人々の間に広めるためのまたとない手段になったわけである。

つまりギリシア・ローマ時代のオリジナルどおりに復元された古典のテクストを広めることこそ、印刷術の使命であると認識され、それらのテクストが元通りのものかどうかを調べる文献批判学というものが、学問の中心に据えられたのであった。

そのためにおびただしい数の学者や著述家が、出版者のもとで校正係として働いたり、さらにその中の多くが自ら印刷者や出版者になっていったのであった。彼らは人文主義者であると同時に、行動の人でもあった。そして経済の繁栄期に生き、彼らの才能を認めた出版者や出資者に支持されて、しばしば輝かしい成功を収めたのである。

そして類を見ない経済的な繁栄と人文主義の時代となった16世紀前半には、書籍産業はかつてなく強大な資本家が牛耳る大産業になったのである。これらの大出版業者は、ヨーロッパ全域において通商関係を結び、それらは教養人の知的ネットワークの媒体ともなっていた。この時代、書物の取引は、大規模な国際貿易の観を呈し、印刷業は黄金時代を迎えていた。そして依然として小さな工房があちこちに誕生し続けたものの、これらの大資本家出版者の主導のもとに、書籍産業は大学都市と商業都市で集中化に向かっていったのである。

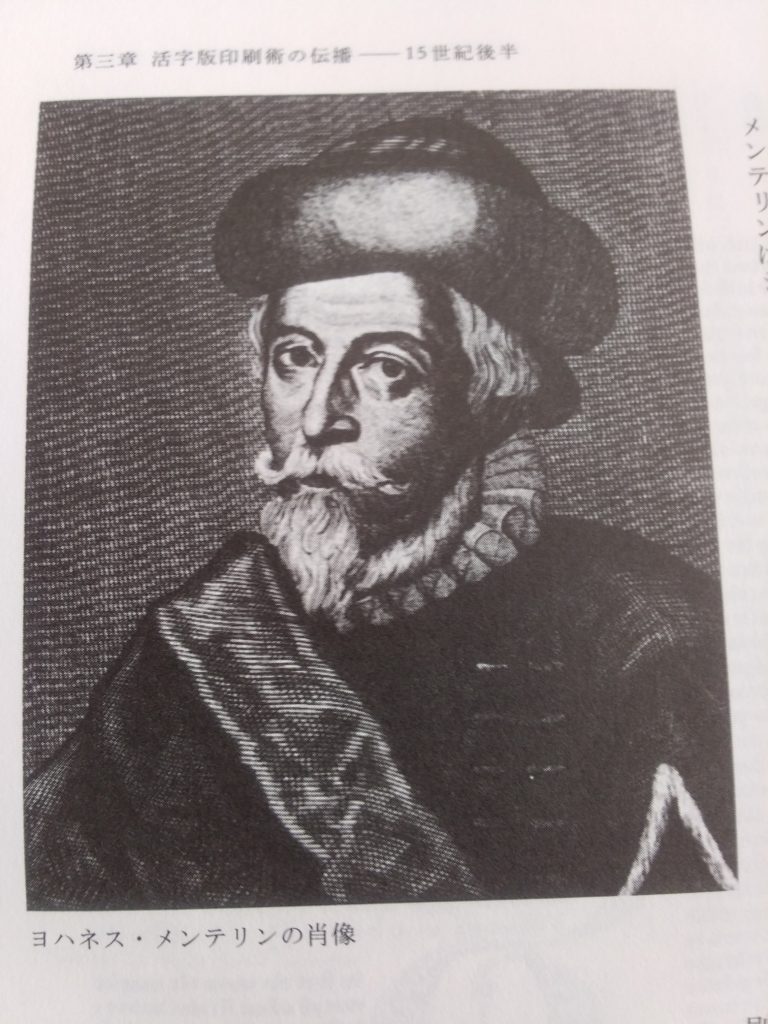

<人文主義者が印刷業者になった最初の人物~ヨハネス・アマーバッハ(1443/45-1513)>

ヨハネス・アマーバッハは南ドイツのロイトリンゲンに生まれたが、グーテンベルクとはかかわりがなく、パリ大学で学んでいる。そしてそこでほどなく印刷工房を建てることになるヨーハン・ハイリンリンに師事している。そこの同窓には、のちに著名な人文学者になるヨハネス・ロイヒリンがいた。その後人文学士になったアマーバッハは、ニュルンベルクの大出版業者コーベルガーに雇われて、働くことになった。この時彼ははじめて書物にかかわる仕事に従事して、文献を世に広めるには印刷術がいかに大きな可能性を秘めているかを知ったわけである。

やがて1475年ごろに彼はロイヒリンとともにスイスのバーゼルに移住し、そこに小さな印刷所を開いた。その際援助をしたのは、おそらくコーベルガーであろうとみられている。そして1478年にはロイヒリンが編纂したラテン語の辞典を出版した。その後彼はラテン語の注釈付き聖書、キリスト教の教父、スコラ哲学者、ギリシア・ローマの著作家そして彼と同時代の人文主義者の著作を、立派な大型二つ折り判に仕上げて、出版した。

その際彼は、それらの著作が原本に忠実なものであるように心がけた。そのために、ドイツの最も優れた学者たちが写本との照合の仕事を引き受けている。また若き日にともに仕事をしていたロイヒリンは、1510年から再びアマーバッハの家に住み込んで、協力するようになった。また同じ人文主義者のベアトゥス・レナヌスは、イタリア旅行を取りやめて、彼のところで校正係を務めた。

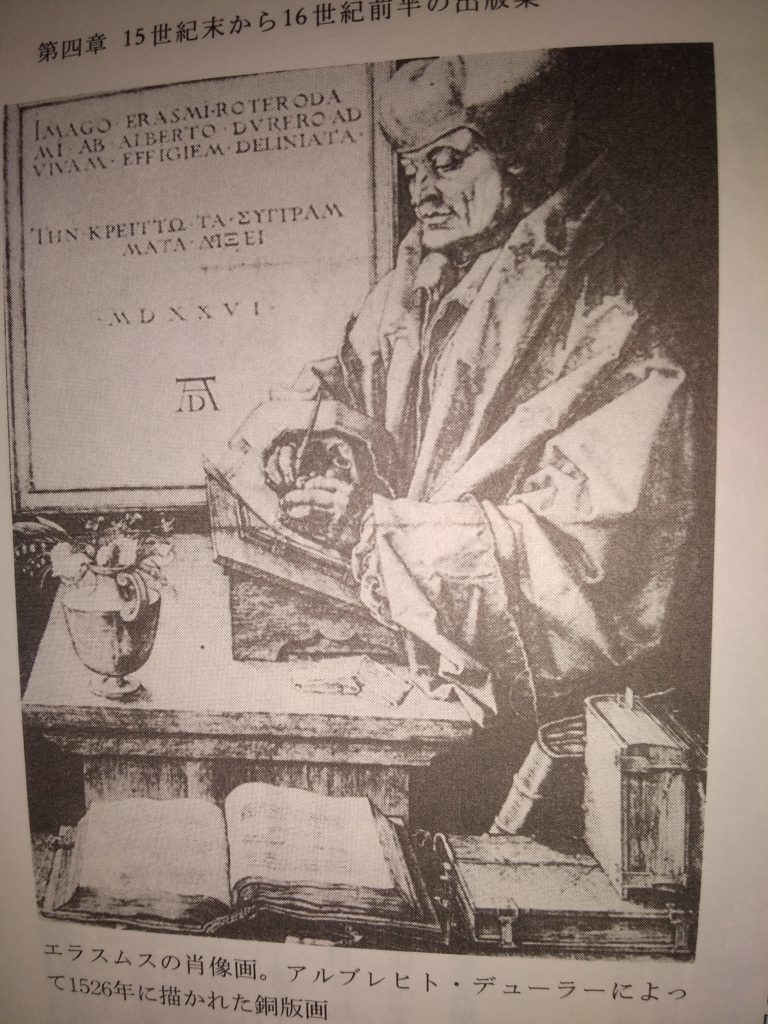

さらにオランダのロッテルダムからバーゼルに移り住んでいた著名な人文主義者のエラスムスに協力を求めて、4世紀にヘブライ語からラテン語に翻訳されたヒエロニムスの「ウルガタ聖書」の出版に着手した。

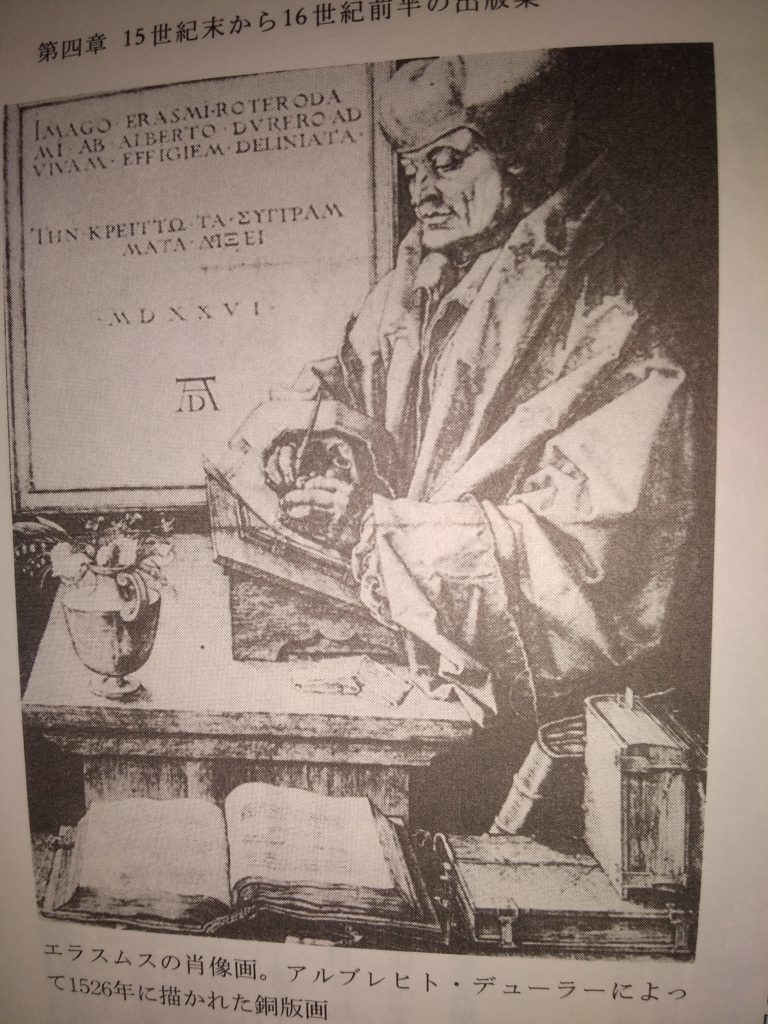

エラスムスの肖像画。

アルブレヒト・デューラーによって1526年に描かれた銅版画

アマーバッハの息子たち、ブルーノとバジリウスはパリで学んだのちに故郷に戻り、ニュルンベルクの名高い修道士ヨハネス・クーンのもとでさらに学ぶと同時に、古典出版の仕事にも協力した。そして二人は父親が死亡したのちには、引き続きエラスムスの協力を得て、「ウルガタ聖書」を、同じバーゼルのフローベン印刷所から出版した。

いっぽう書体に関しては、1486年にイタリア以外では初めて、アマーバッハが純粋なローマン体の活字を用いて、書物を出版したことが注目される。またコーベルガーとの関係から、同じニュルンベルクに住んでいた高名な画家アルブレヒト・デューラーのバーゼル滞在を支援したことが知られている。

<エラスムスとの協力のもとに仕事をしたヨーハン・フローベン(1460-1527)>

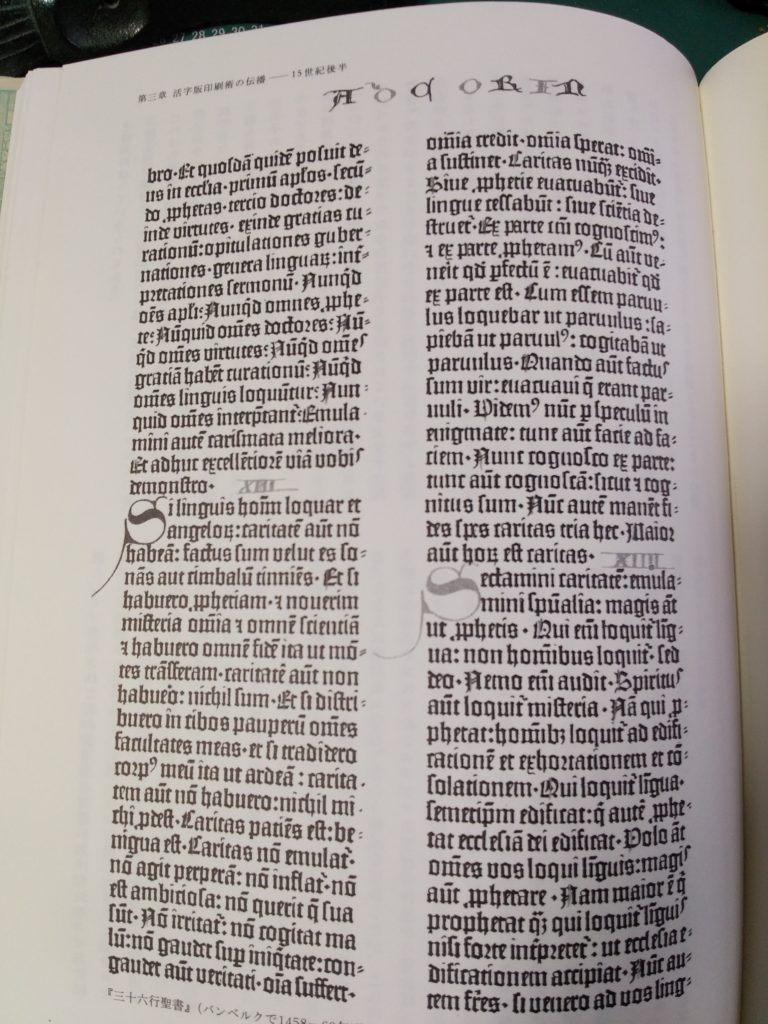

アマーバッハよりやや遅れてバーゼルで活躍した人文主義出版者が、ドイツ人のヨーハン・フローベンであった。彼は1491年に最初の印刷物として、小型のラテン語聖書をゴシック体活字で世に出した。ついで1494年からフローベンは、同じドイツのフランケン地方出身の同業者ヨーハン・ペートリ及びアマーバッハと手を結んで、印刷を進めた。そして1502年から1512年までの間、この三人は一種の共同事業として神学や教会法関係の書物を出版していった。

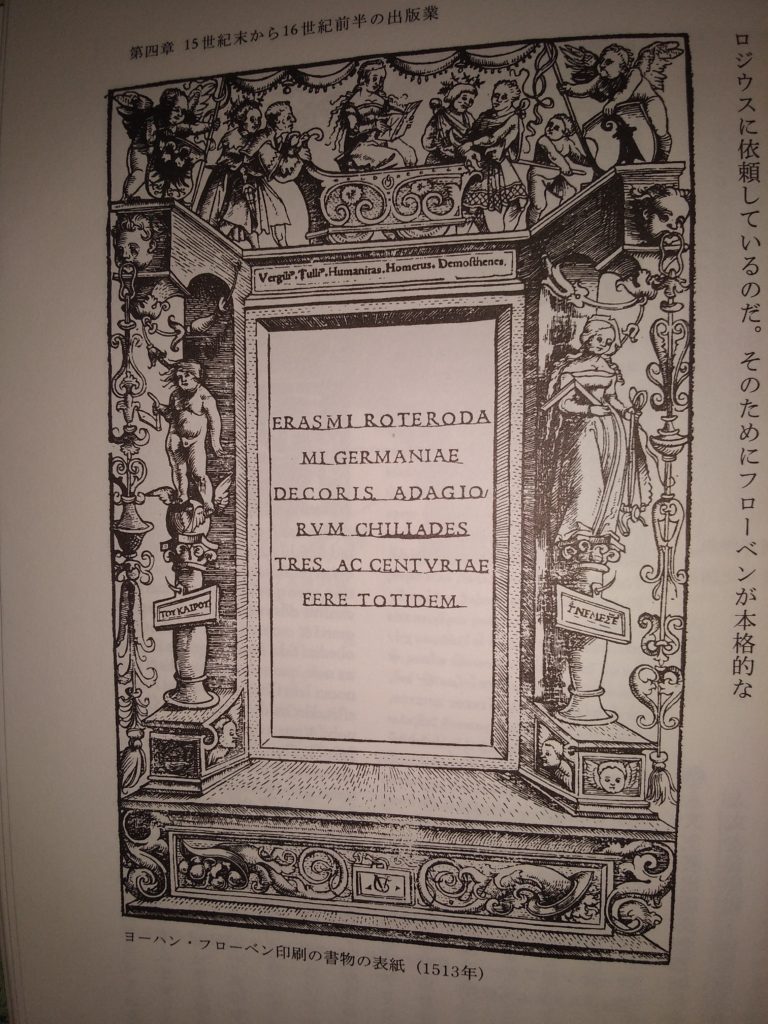

ペートリ及びアマーバッハが相次いで死去すると、フローベン印刷所は比類のない独自性を発揮するようになり、ドイツ人文主義の中心となったのである。それは1513年からロッテルダム出身の高名な人文主義者エラスムスとの間に、友情と実り豊かな協力関係が生まれたことによるのだ。はじめ数日間のつもりであったというエラスムスのバーゼル滞在は、3年間にも伸びた。その間二人の協力によって、人文主義の薫り高い作品が、内容にふさわしいローマン体の活字によって、次々と生み出されていった。またフローベンはアマーバッハにやや遅れて、ローマン体やイタリックの活字を採用したのであった。

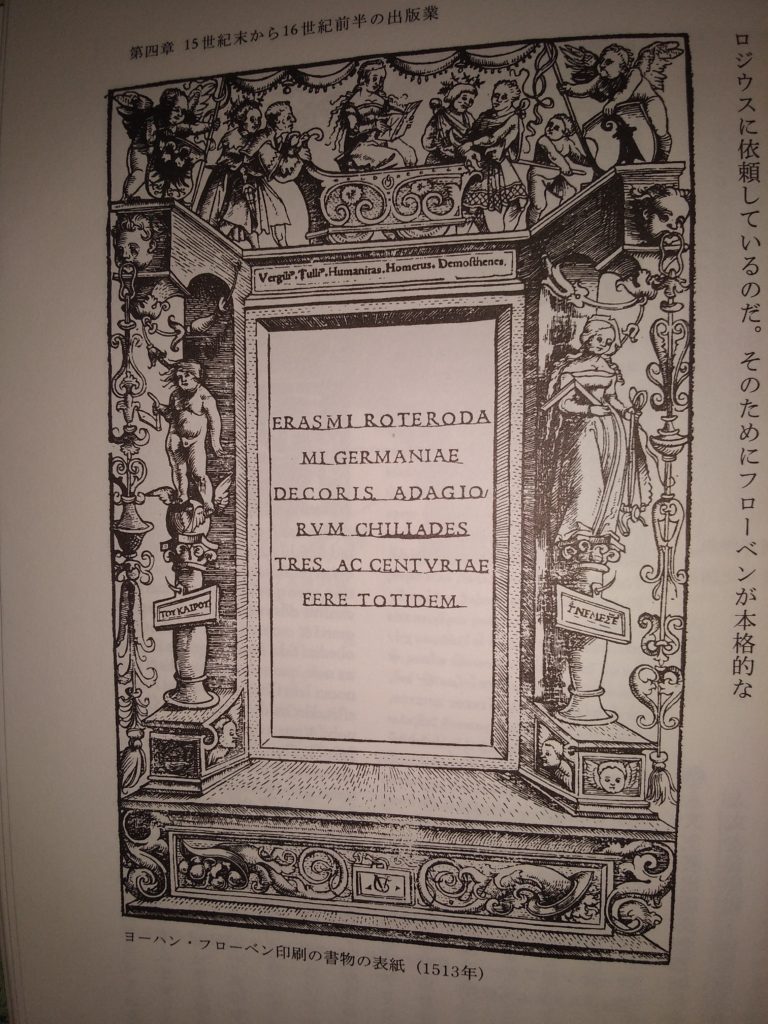

ヨーハン・フローベン印刷の書物の表紙(1513年)

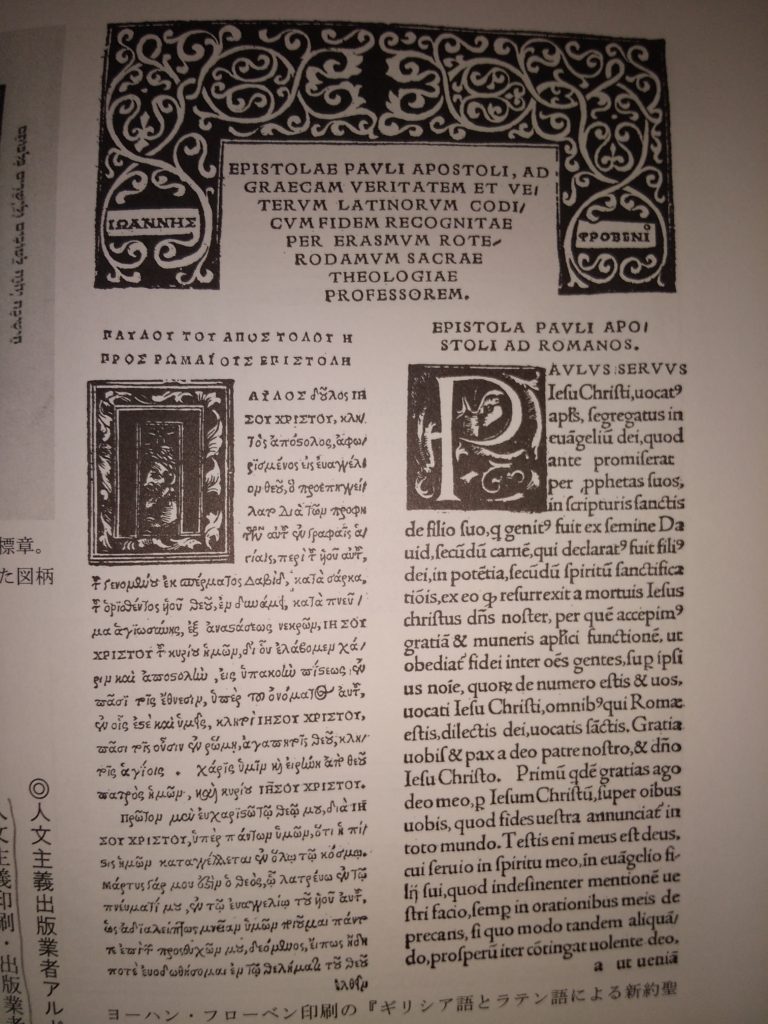

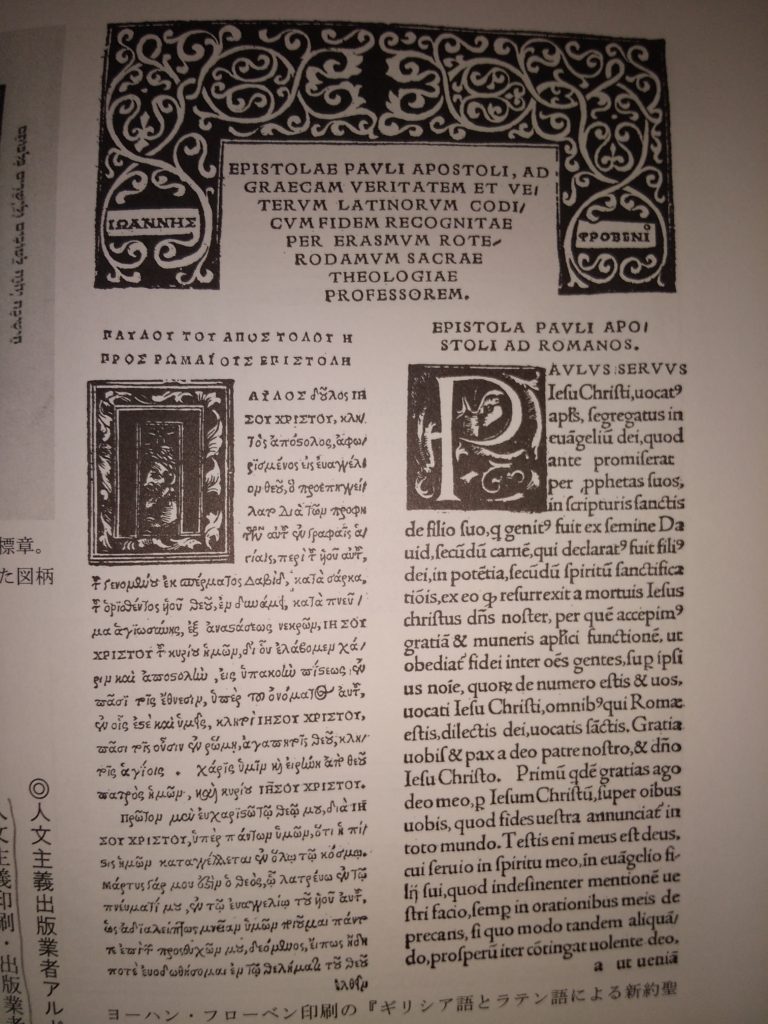

1515年、エラスムスの代表作『痴愚神礼賛』の初版が、1800部印刷されて、世に出た。ついで1516年にはギリシア語版新約聖書の初版が、出版された。そしてさらにエラスムスが翻訳または編集したギリシア・ローマの著作家やキリスト教の教父たちの作品が、刊行されていったのであった。

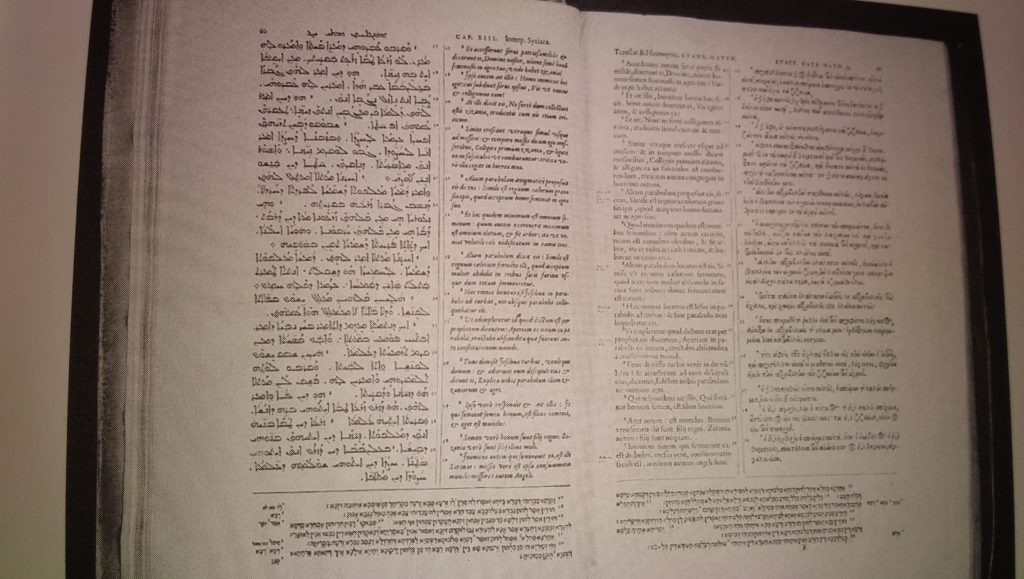

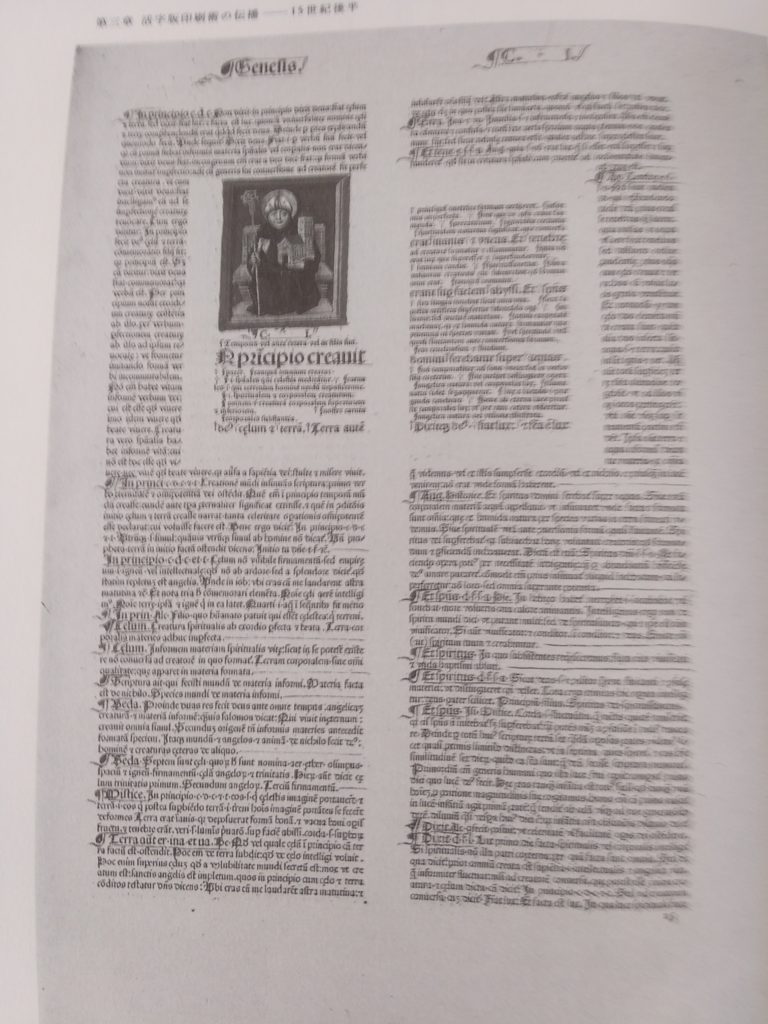

ヨーハン・フローベン印刷の『ギリシア語とラテン語による新約聖書』

(エラスムスによる校訂)

そうした作品の刊行にあたって、フローベンは名のある学者たちに校正の仕事を依頼して、テキストの質の確保に腐心した。それと同時に書物の見た目の美しさにも、特別の配慮をした。それは活字自体の美しさから始まって、本扉の縁飾り、挿絵などの装丁を含めた造本への並々ならぬ尽力であったといえよう。

そうした仕事を彼は当時の優れた画家グラーフや、ドイツ・ルネサンス絵画の代表の一人ハンス・ホルバインやその兄アンブロジウスに依頼している。そのためにフローベンが本格的な出版活動をした1513年から1527年までの時期は、バーゼルにおける美しい本づくりの黄金時代といわれているのだ。フローベンは宗教改革とのかかわりは薄かったが、それでもルターのラテン語の著作をすこし出版している。またフローベン社はステッキに二匹の蛇を絡ませた印刷者標章で知られている。

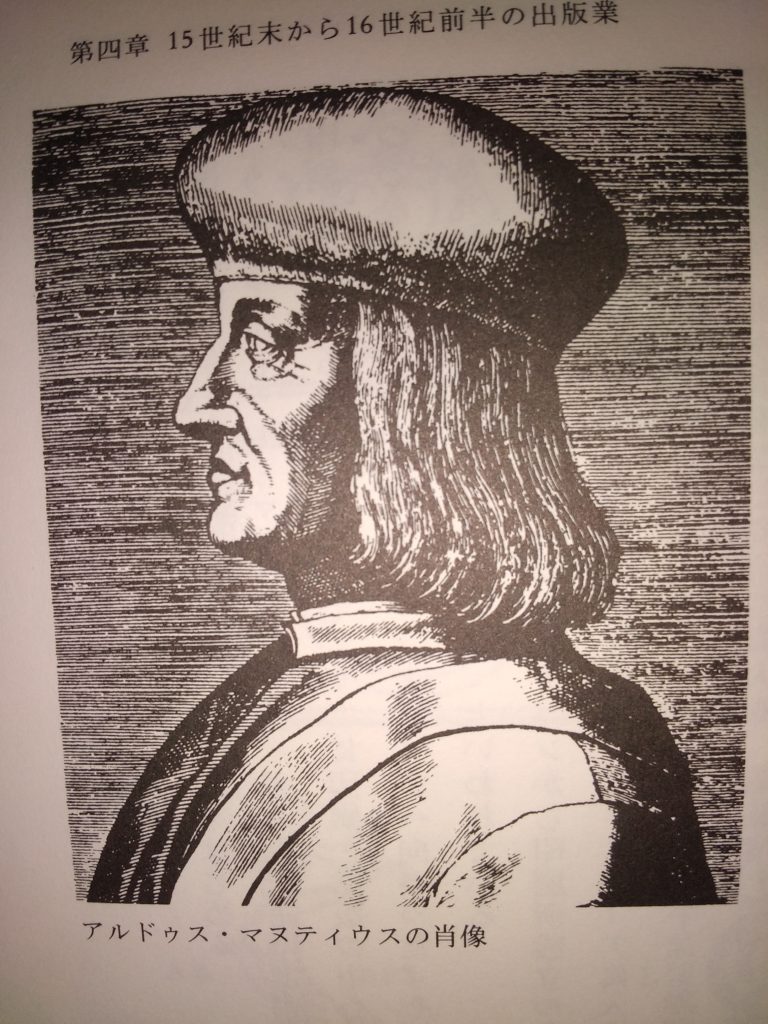

<人文主義出版業者の中で最大の人物アルドゥス・マヌティウス(1450ころー1515)>

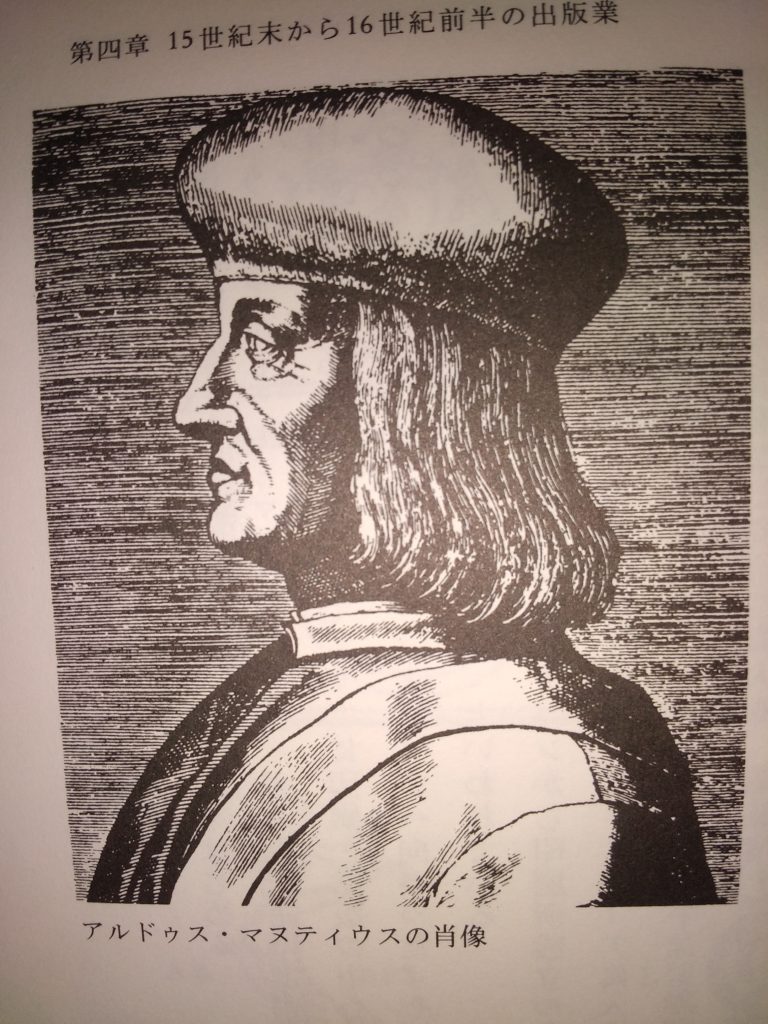

人文主義印刷・出版業者の中で最大の人物は、ヴェネツィアで活躍したアルドゥス・マヌティウスであった。

アルドゥス・マヌティウスの肖像

彼はその後半生の20年に及ぶ出版業者としての活動において、後世に残る様々な業績を生み出した。それらの業績を初めに列挙すると、以下のようである。

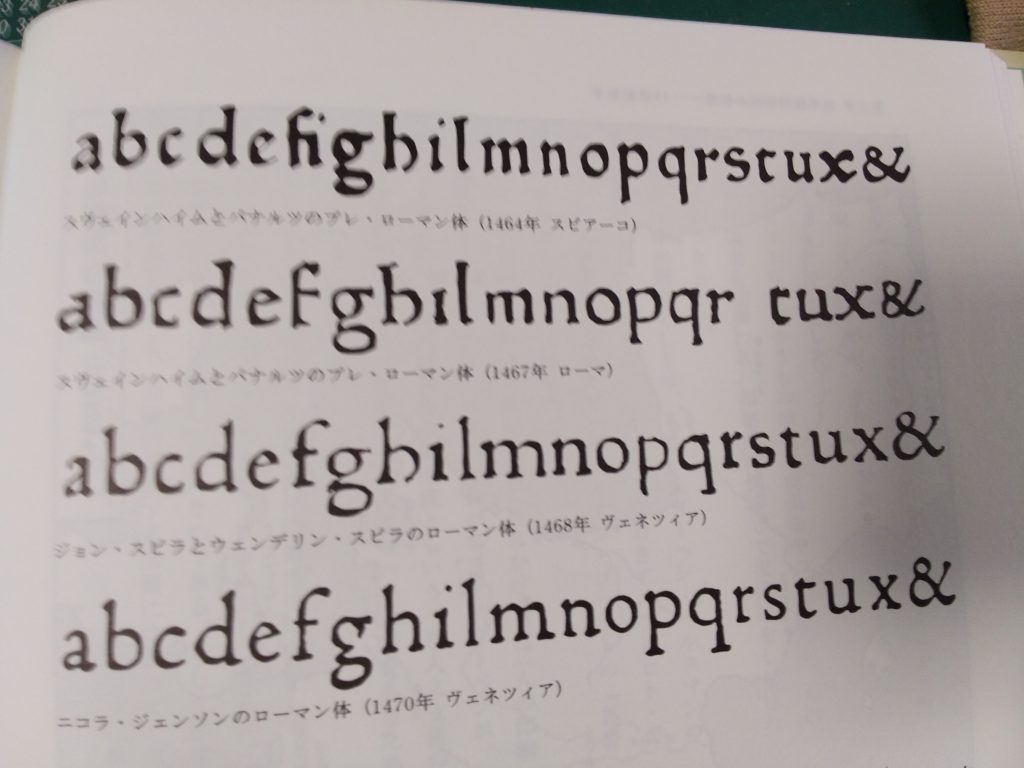

(1) 中世の写本文字の模倣ではない新たな活字書体を生み出して、

後世に残したこと。

(2) ギリシア・ローマ時代の作品の学問的な校訂版を

生み出したこと。

(3) 小型のポケット版を出して、ヨーロッパ中に新たな読者を

獲得したこと。

(4) アップライト・ローマン体、イタリック体、ギリシア語文字を

作ったこと。

ところでアルドゥス・マヌティウスは、1450年ころローマ近郊の寒村バッシアーノに生まれた。長ずるに及んで彼はローマ大学に行き、そこでガスパーレ・ダ・ヴェローナ及びドミッツイオ・カルデリーニに学んだ。とりわけガスパーレ晩年の弟子として、1467年から74年まで、ラテン語とギリシア哲学、特にアリストテレスの理論を習得した。

当時の彼は人文主義の学者になることを目指していたが、ローマに活字版印刷術をもたらしたスヴェンハイムとパナルツが印刷した書物を、師匠のガスパーレが称賛するのを耳にした。さらにこの印刷者に印刷を注文した学者や聖職者などの知人たちとの交流を通じて、アルドゥス・マヌティウスの心に印刷術のことが刻まれたのであった。

ついで1475年、言語学的な教養や理論をさらに磨くために、彼はフェラーラへと向かった。そしてそこの大学でグアリーノ・ヴェロネーゼからギリシア語を学び、ジョバンニ・ピコ・デラ・ミランドラという友人を得た。この人物は後にアルドゥス工房で編集者としての役割を果たすことになる。このころアルドゥスはジョバンニの出身地ミランドラで、その甥や隣国カルビの公爵の姪や甥の教育係を務めたりしている。

この間、彼はさまざまな貴族や知識人との交流を重ねたが、彼らとの会話の中から、ギリシア語やラテン語の古典作品を、学術的に完ぺきなものとして出版するための印刷所を設立する計画が出てきた。そのきっかけの一つとして次のようなこともあった。

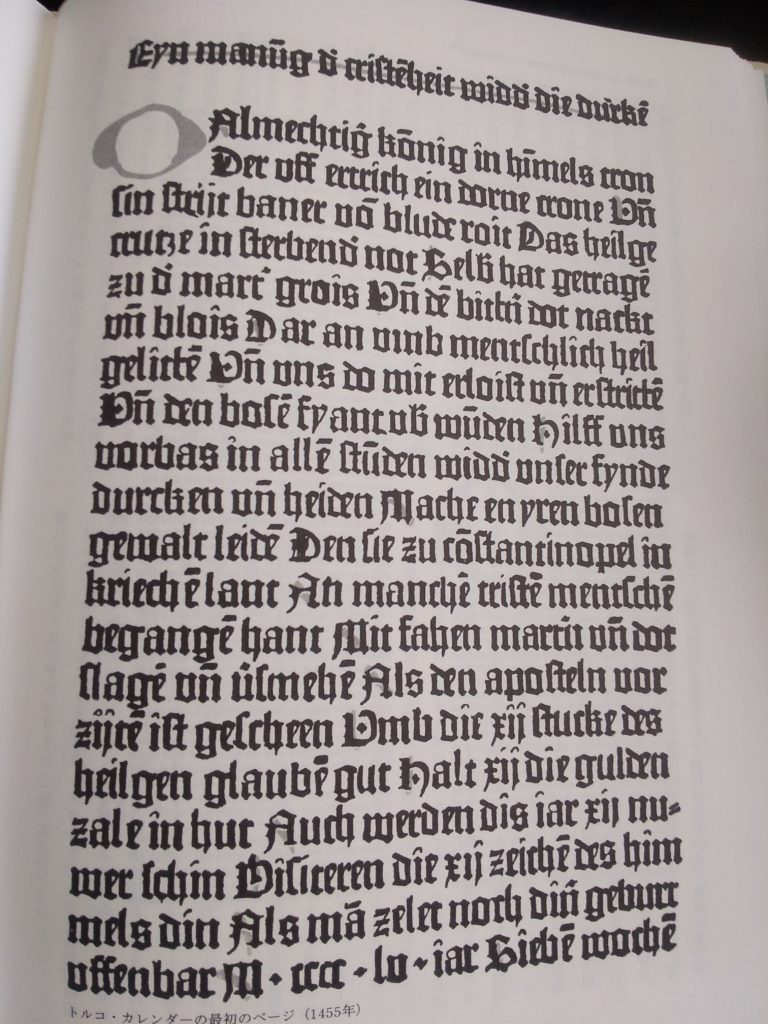

つまり1453年にビザンチン帝国(ギリシア的文化の継承国家)の首都コンスタンチノープルがオスマン・トルコによって征服されたのちに、多くのギリシア人学者がイタリアに亡命してきていた。そうしたことがイタリア人とギリシア人の直接的な接触を促し、それを通じて当時、古代ギリシアの古典作品へのイタリア人の関心が高まっていたのである。

<アルドゥス、ヴェネツィアで印刷・出版業を始める>

こうしてアルドゥス・マヌティウスは、ギリシア語の古典作品を印刷・出版することを目指して、すでに印刷・出版の中心地のひとつとなっていた北イタリアのヴェネツィアへと向かったのである。それは1489年ないし1490年のことといわれている。

それに先立って彼は、何人かのパトロンから印刷所設立のための財政的な援助と協力を得ていた。そしてヴェネツィアに入ってからは、かつてグーテンベルクがやったように、活字父型彫刻師、活字鋳造者、組版工といった職人たちや、編集者、監修者、校正者などの有能な学識者を集めた。さらに紙の仕入れ、書物の販売、経理事務などは、のちに義父となるヴェネツィアの印刷者アンドレア・トッレザーニに依頼した。

グーテンベルクの項目で詳しく述べたように、印刷・出版業というものは、ある程度以上の規模で行なおうとすると、いま述べたような様々な職種の人間を束ねていかねばならないわけである。アルドゥス・マヌティウスの場合も、大規模な印刷・出版業者として、このような総合的な役割を果たしたのである。

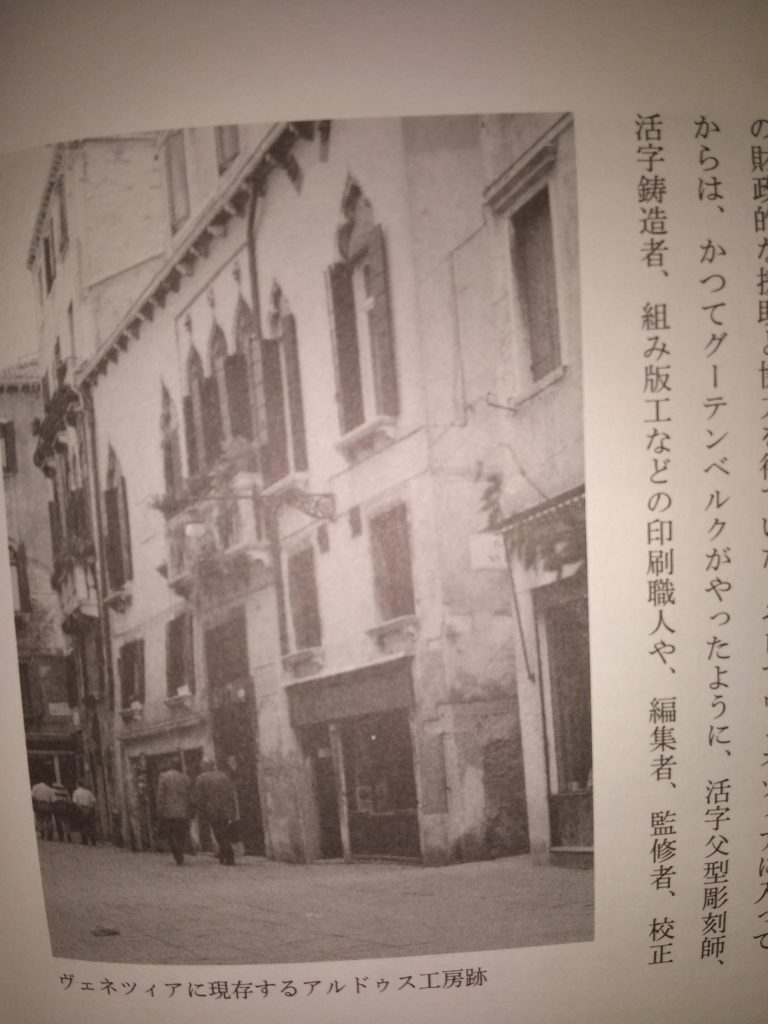

ヴェネツィアに現存するアルドゥス工房跡

ともあれ用意周到なこの人物は、こうした設立準備期間に4,5年の歳月を費やして、本格的な印刷に取り掛かったのは1494年ないし95年のことといわれる。ところがいったん仕事を開始してからというもの、アルドゥス印刷工房は休むことなく活動を続けた。そしてそのおよそ20年間に及ぶ活動期間に出版された書物は134点にも達した。

これは単純に計算して、およそ2か月に一点の割合で書物が刊行されていたことになる。この間、ギリシア・ローマの古典文献に詳しい人文主義者でもあったアルドゥスは、そうした古典文献の写本などを収集して選び出したり、新刊書のために著者を探したりした。そして時には編集や校閲の仕事もこなし、活字のデザインにまで注文を出したり、印刷現場に出向いて、立ち会ったりした。

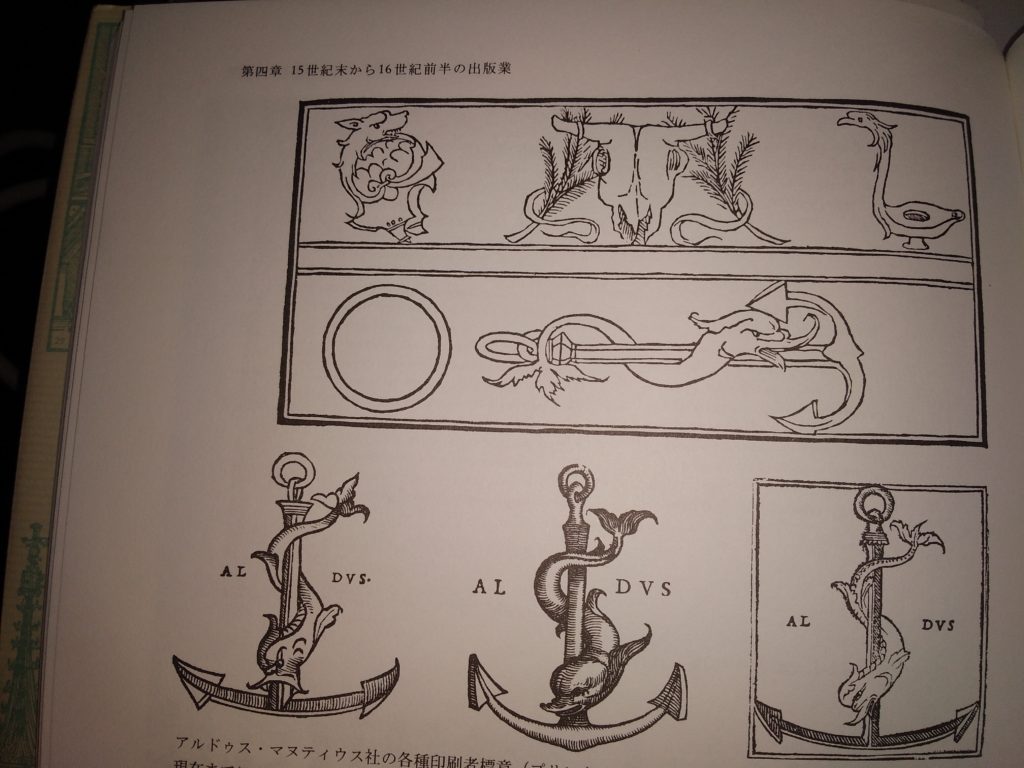

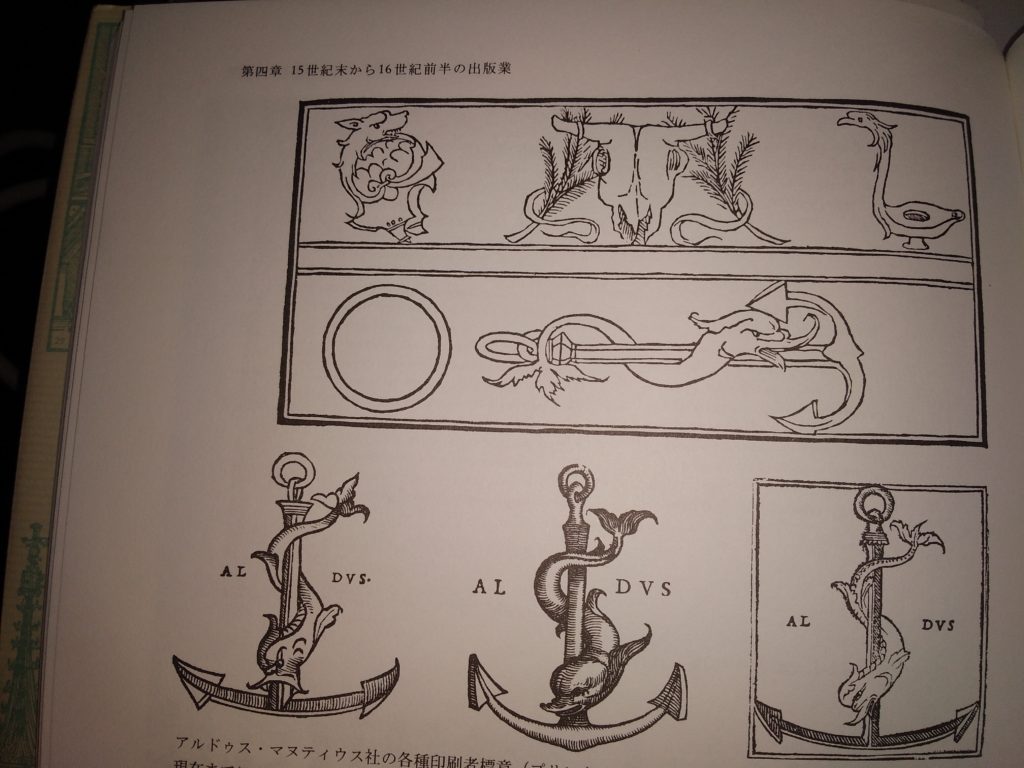

アルドゥス社から出版された書物には、有名な印刷者標章(プリンターズ・マーク)が記されていた。それは熟慮と正確さをあらわす「錨」を中心に据え、その回りに速さを象徴する「イルカ」がからみついた絵柄であった。これはアルドゥスが好んだラテン語の格言「ゆっくり急げ」という言葉を具体的に視覚化したものといわれる。

アルドゥス・マヌティウス社の各種印刷者標章(プリンターズ・マーク)。

現在までに56種類ものマークが確認されている。

<アルドゥス工房20年の歩み>

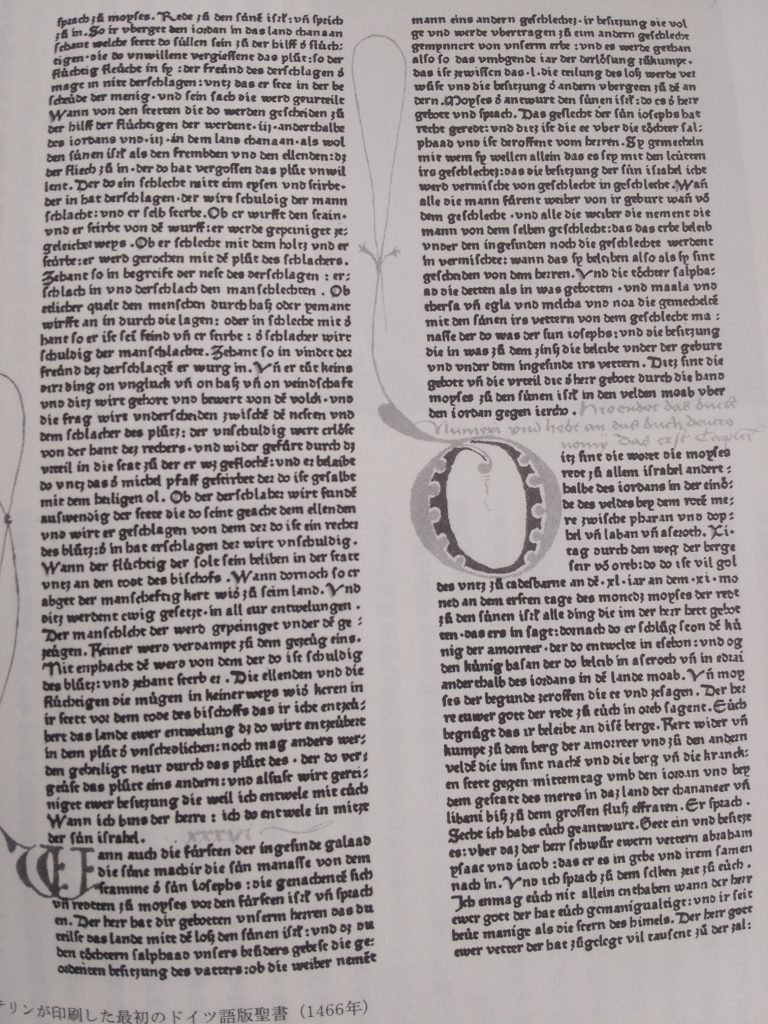

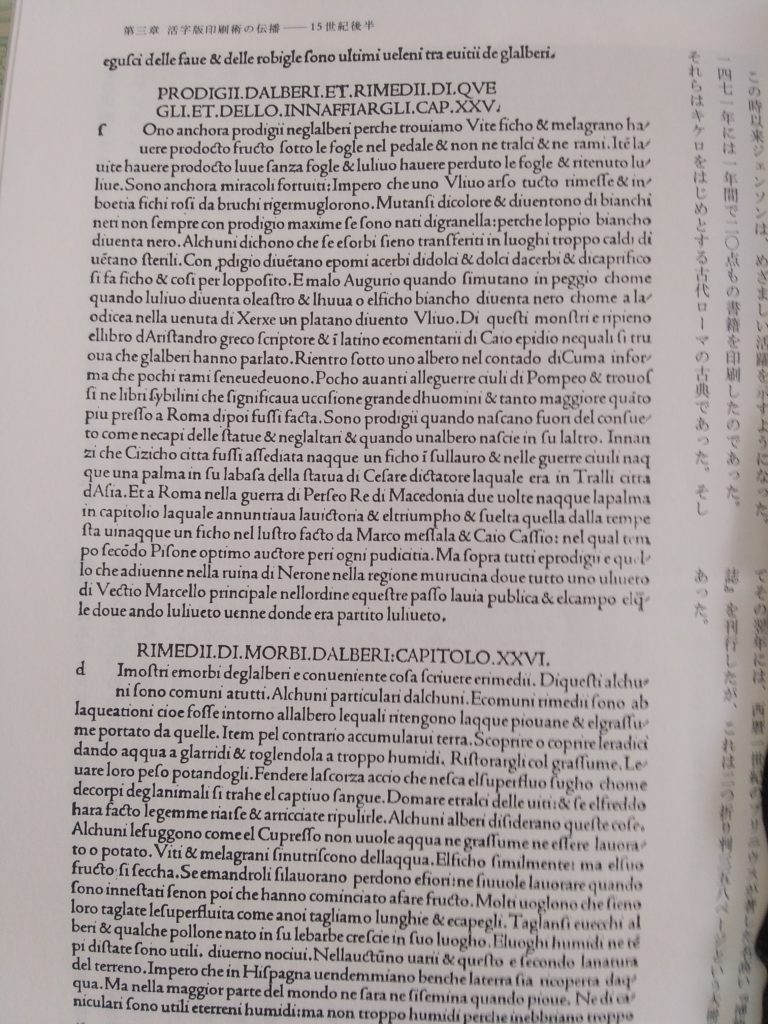

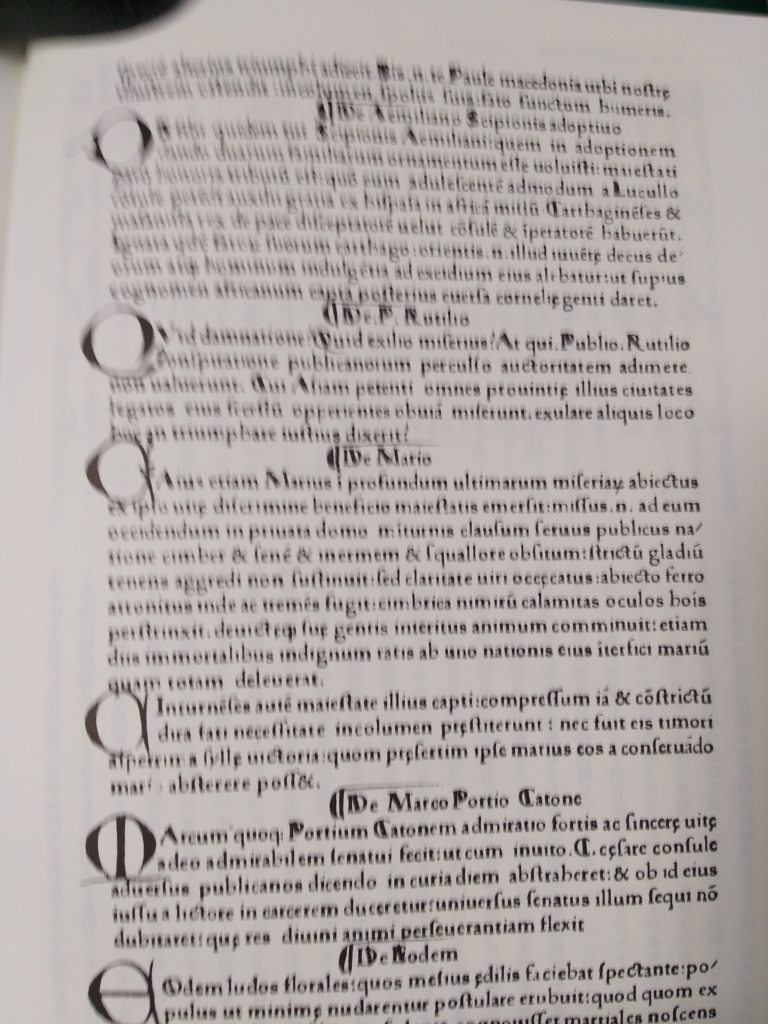

それではアルドゥス・マヌティウス印刷工房の20年の歩みを、順次見ていくことにしよう。まず1495年11月から1498年6月にかけて、大規模な「アリストテレス全集」がギリシア語のオリジナルで刊行された。しかもこれには人文主義学者による学問的な注釈がつけられていた。それ以前の中世を通じて、西ヨーロッパ地域では、アリストテレスをはじめとするギリシア古典は、ラテン語に翻訳されたものを読んでいて、それに基づいていろいろ解釈や議論がなされていたのであった。

しかし翻訳という作業を通じて解釈することには、問題も出ていたために、それらをオリジナルで知る必要性が当時の人文主義者から叫ばれていた。そしてそうした要請がアルドゥス・マヌティウス社によって叶えられたというわけである。その際アルドゥスは才能豊かな若いギリシア人に協力を求めた。その一人にクレタ島の出身で、のちには大司教にまでなったマルクス・ムスルスがいたが、この人物はアルドゥスが死ぬまで学問上の問題に対して助言を与え続けたという。

アルドゥスはまた、自分が出版する作品についてその意図を「出版者前書き」の形で書いて、作品の初めの部分に掲載するというやり方をとっていた。これ自体には既に先例があったが、彼によってはじめて高い水準に達したのであった。その意味でアルドゥスは単なる印刷者の域をはるかに超えて、一流の出版者になっていたといえる。

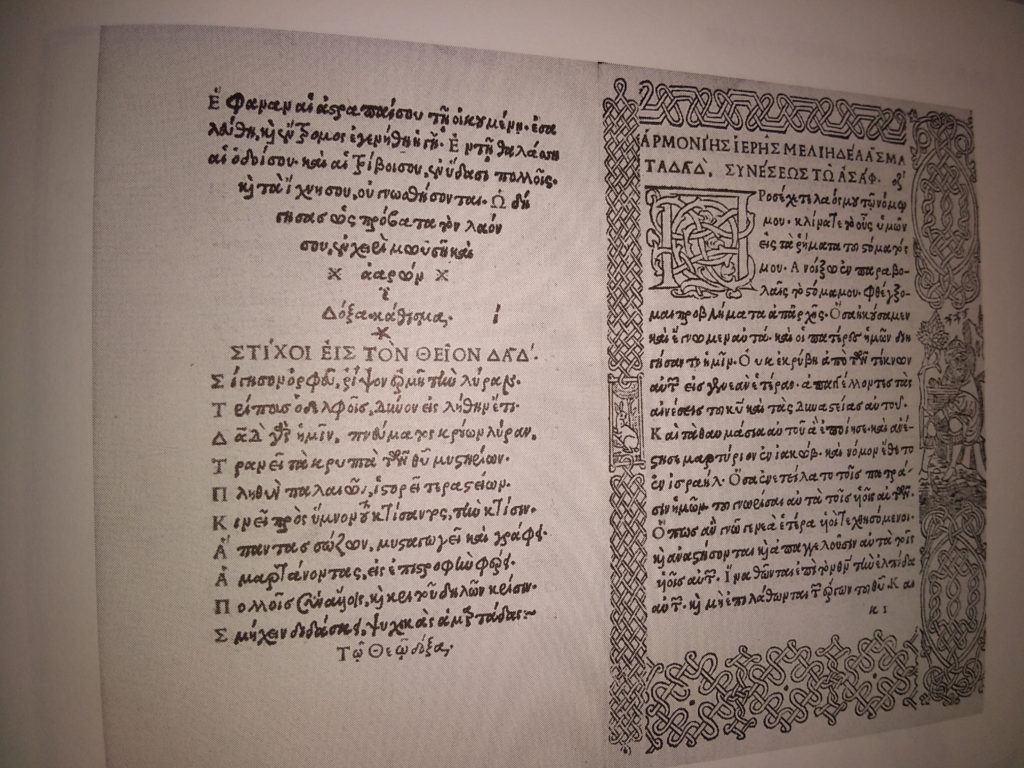

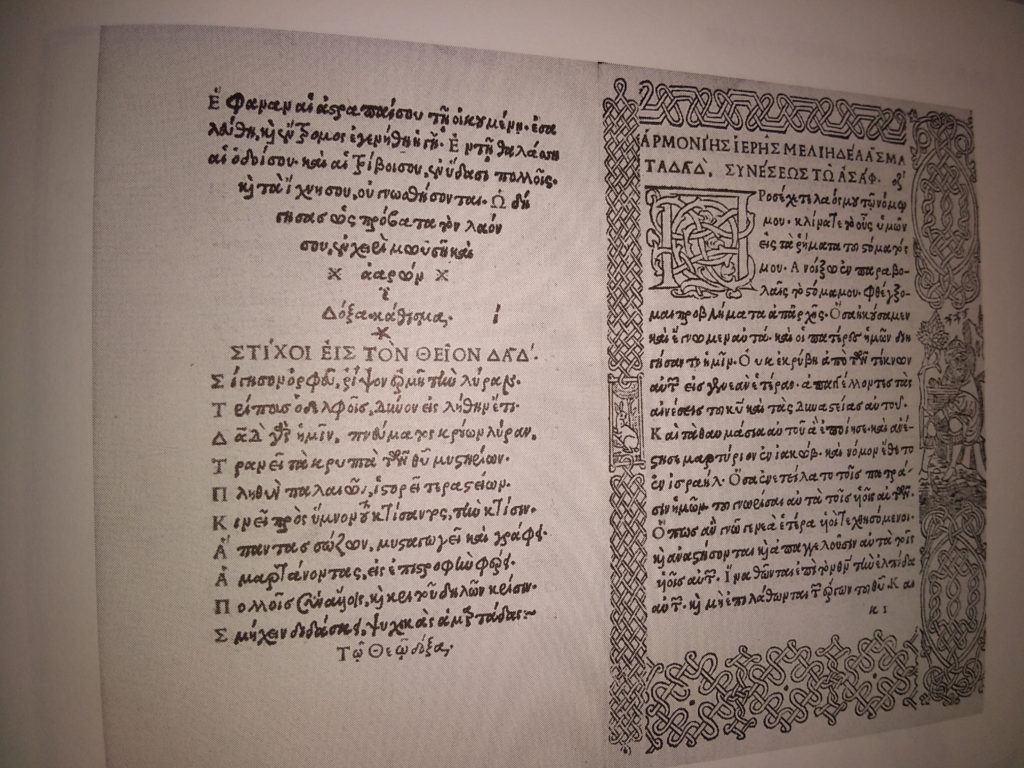

アリストテレス全集以外の初期のギリシア語の作品としては、ムサイオスの詩、聖書の『詩篇』、『お魚の戦争』、ラスカリスの『ギリシア語文法書』、ガザの『ギリシア語文法書』そして『テオクリトス作品集』などを挙げることができる。

ギリシア語で書かれた聖書の『詩篇』(1496/98年)

ところが高い理想のもとに刊行されたギリシア語の作品の売れ行きは悪く、長いこと出版社の倉庫に眠るといった状況が現れた。そのことは、例えば1498年の同社の出版カタログでも確認されているのだ。そのためにアルドゥス社の出版方針は変更を余儀なくされ、以後ラテン語の人文主義作品、それも文学作品を中心に刊行されることになった。ついでに言えば、このころ彼は書物にページナンバー(ノンブル)をつけることを始めている。

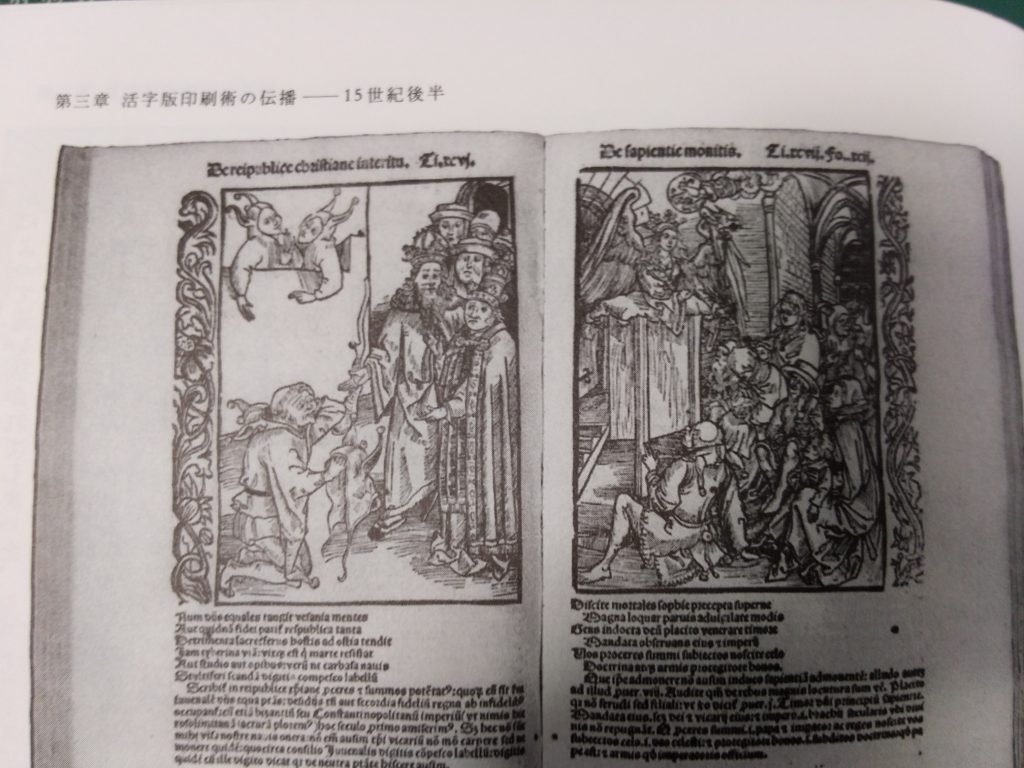

1495年には、今日専門家の間でいろいろ取りざたされている名高い作品『ポリフィラスの夢』が出版された。これはフランチェスコ・コロンナによって、ラテン語とギリシア語の混じったイタリア俗語で書かれたものなのだが、一般には挿絵として掲載されている作者不明の華麗な木版画によって有名になっている作品なのである。

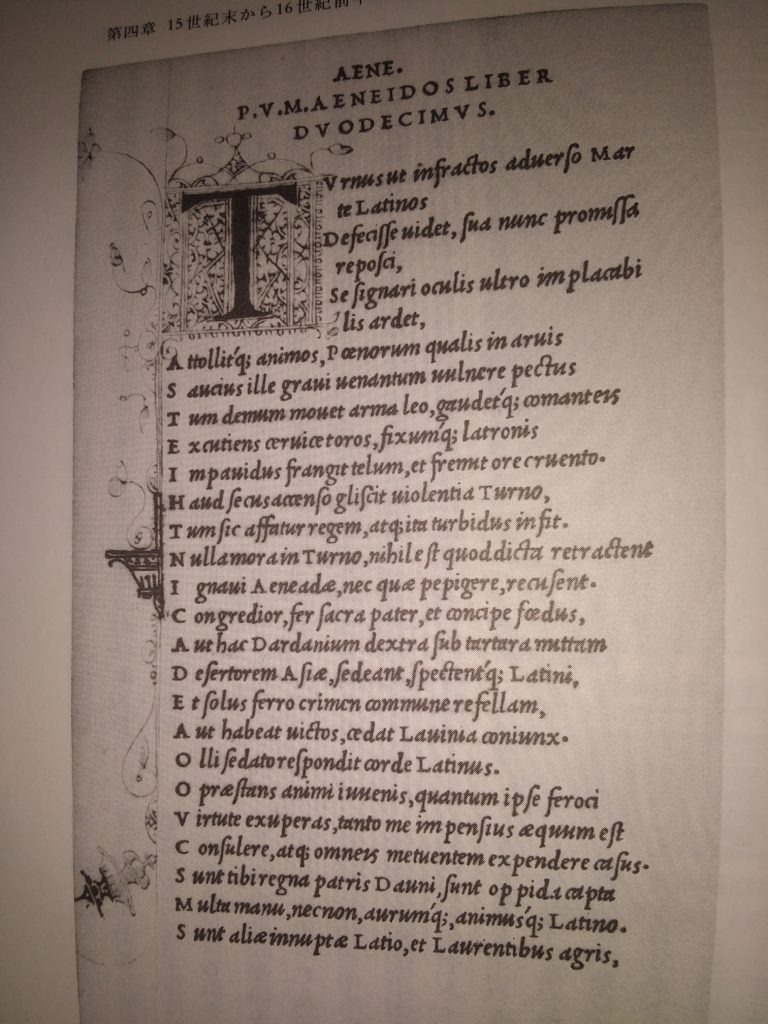

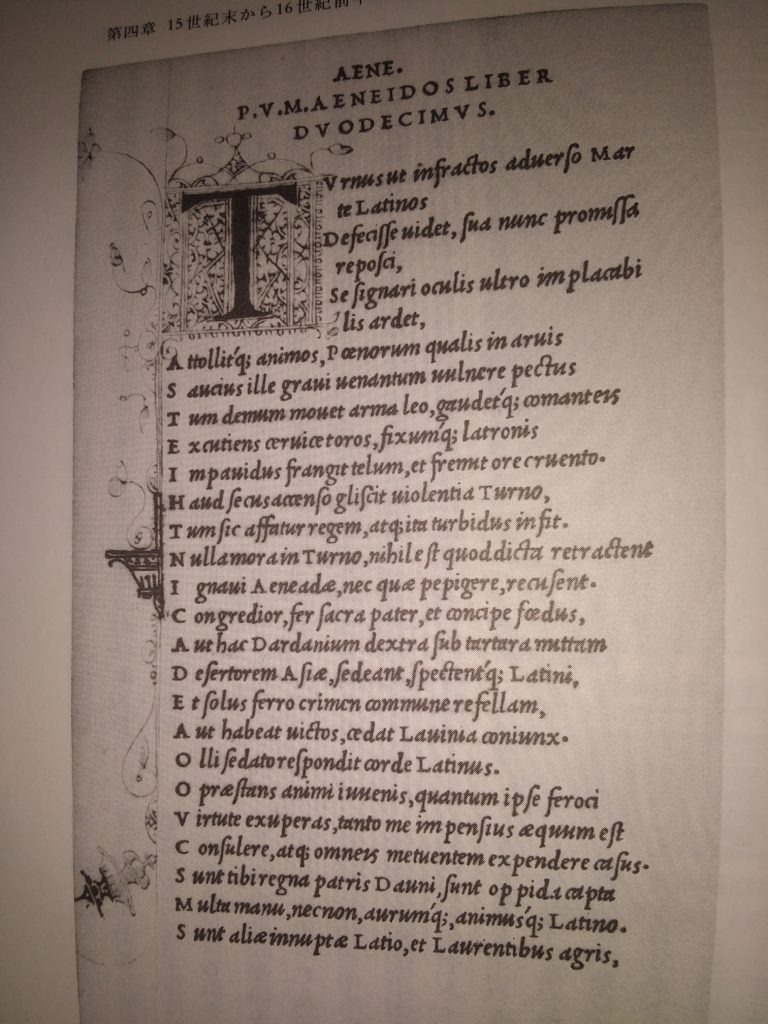

ついで1500年、『聖カタリーナ書簡集』の刊行にあたって、今日「イタリック体」として知られている斜めの活字が初めて使われた。この活字は手書きの文字にも似た親しみやすさがあった。しかもこのイタリック体で印刷された書物は、それまでの大型判ではなくて、八つ折りの小型判となっていた。

この小型のポケット・ブックは、当然のことながら持ち運びやすく、どこででも読めるという特徴があった。これは現在世界中にあまねく普及している文庫本のいわば先駆をなすものだが、今から500年も前にこれが存在したことは、本当に驚くべきことといえよう。

この小型判で刊行されたのは、ヴェルギリウス、ホラティウスをはじめとした古代ローマ文学の著名な作品や、ルネサンス時代のイタリアのダンテ、ペトラルカ、ボッカチオなどの作品であった。

イタリック体活字が本格的に使われた

ヴェルギリウス著『作品集』(1501年)

これらはラテン語であったために、当時の学生や教養人がいわば気晴らしや娯楽として読むことができたものであった。当時のイタリアの教養人の間でも、ギリシア語が読める人はそう多くはなかったものと思われる。こう考えると、イタリック体による小型判シリーズの刊行は、アルドゥス出版社の経営戦略の転換を示すものと言えよう。

しかしその後アルドゥスは、古代ギリシアのトゥキディデスやヘロドトスなどの歴史家、あるいはソフォクレス、エウリピデス、ホメロスなどの詩人の作品も、小型判で出版するようになった。これは多少の経営上の困難は覚悟のうえで、より広い教養人の間にギリシアの古典を伝えようとの意図の表れであったのだ。

<アルドゥス工房を支えた学者たち>

自ら教養ある人文主義者であったアルドゥス・マヌティウスの周囲には、多彩な人文主義者が集まっていた。ヴェネツィアの元老院議員、未来の高位聖職者、大学教授、医師、ギリシア人学者など、名のある人から名もなき文学青年までが、朝から晩までひっきりなしに工房を訪れていたという。

そのためアルドゥス工房は同時に、ギリシア研究の成果の普及機関の役割をも果たしていたのだ。つまりそこには「アルドゥス・アカデミー」ができていたのだ。そしてそれらの人たちは、前にも述べたように、印刷工房の校正係や編集者といった実務に携わっていたわけだ。バーゼルの人文主義出版者フローベンやアマーバッハとの関係が深かった例のエラスムスも、アルドゥス工房にやってきて、『格言集』を出している。

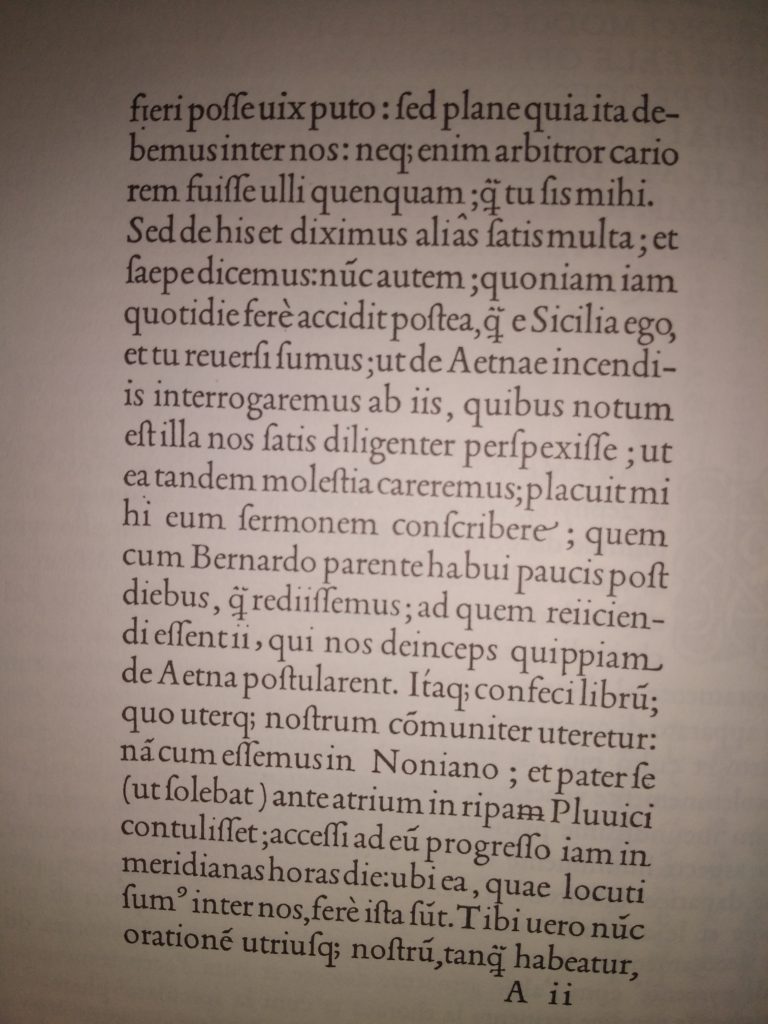

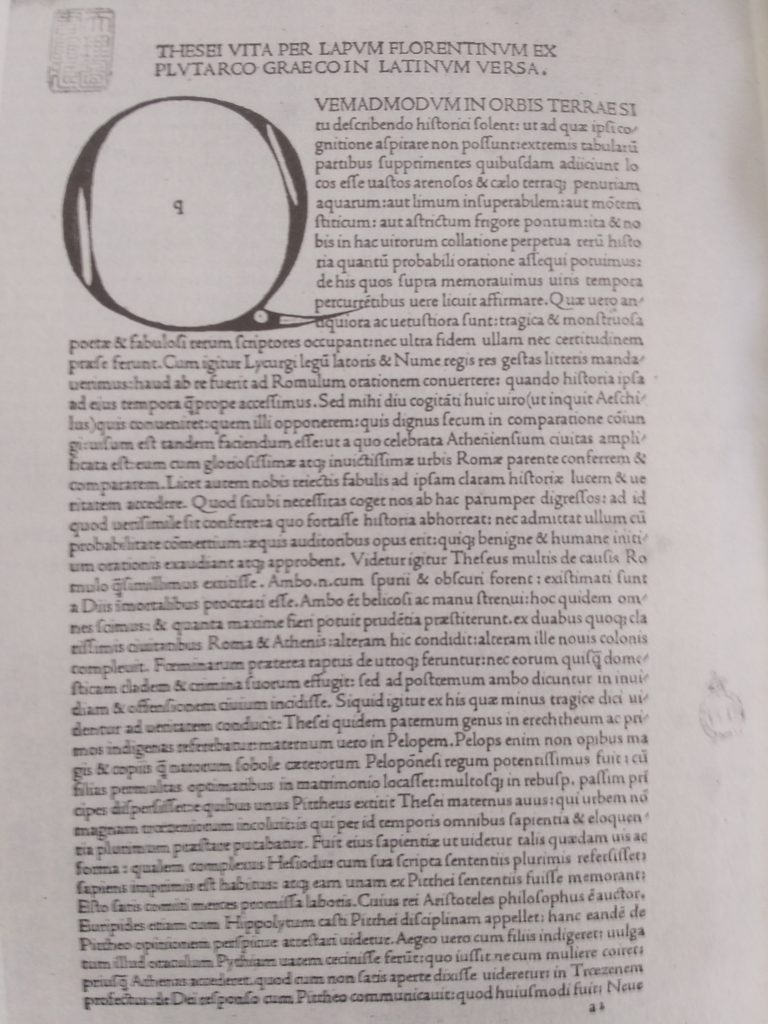

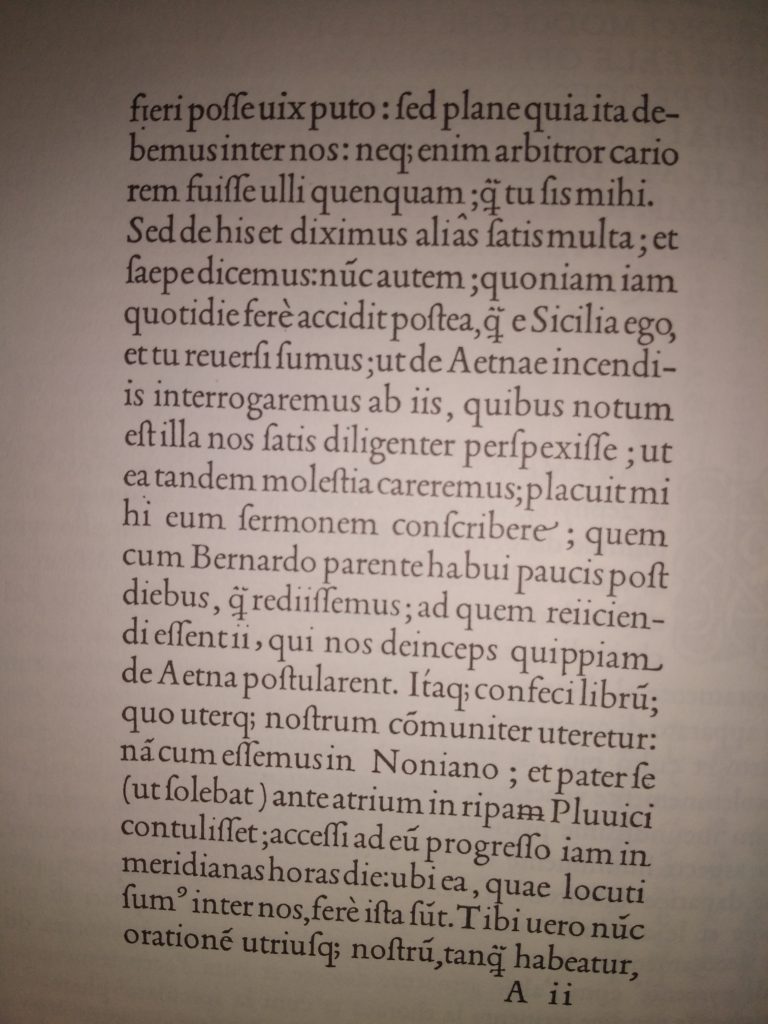

とりわけアルドゥスと関係が深かったピエトロ・ベンボは、ヴェネツィア出身の学者、作家、詩人であった。この人はやがてヴェネツィア共和国の年代記の編集を手掛けたり、図書館長を務めたりして、のちには枢機卿にまでなっている。しかし若いころこのベンボはアルドゥス工房の発足の時から書物の編集を担当していた。詩人ペトラルカやダンテの著作の編集にも携わったほか、自らの著作『デ・エトナ』も、1495年に刊行している。これは友人と一緒にシチリア島のエトナ山に上った時のことを、父親に話すという対話形式のラテン語の書物であった。

<アルドゥス印刷工房と活字>

アルドゥス・マヌティウスは人文主義の思想を多くの人々に伝える際に、その活字の書体も大変重要であると考えていた。そして書物の内容に見合った活字の製作に腐心した。

その際工房のほとんどの活字を製作したのが、フランチェスコ・グリフォ(1450-1518)であった。この人物はもともと金細工師であったが、やがて活字父型彫刻師兼活字鋳造者となり、様々な印刷業者に活字を提供していた。その後グリフォはアルドゥスの求めに応じて、ギリシア語活字のデザインを考え、鋳造するようになった。その活字デザインの考案にあたっては、前にも述べたギリシア人のマルクス・ムスルスの助言ないしは彼自身の筆跡が、直接的ではないにしても、影響を与えたといわれる。こうして生まれたギリシア語活字はギリシア人の学者から高い評価を得て、後世に大きな影響を及ぼすことになったのである。

そのいっぽうアルドゥス工房では、新たなローマン体活字書体が生み出された。それが先にも述べたピエトロ・ベンボのラテン語による著書『デ・エトナ』に使われたものであった。これもやはりグリフォによって製作されたが、活字史ではその書名から「エトナ活字」と呼ばれ、今日に至るまでアルドゥスとグリフォの名声を伝えるものとなっている。なお現在では「エトナ活字」は、『デ・エトナ』の著者の名前から「ベンボ活字」とも呼ばれている。

エトナ活字によって印刷された『デ・エトナ』の本文(1496年)

それ以前のニコラ・ジェンソンなどによるローマン体活字は、ヴェネツィアン・ローマン体と呼ばれているが、そこにはまだ中世以来の手書き文字の個人性と芸術性が残っていた。ところがエトナ活字では、それらは抑制されて、はじめて普遍性と公共性を持った印刷用の書体が生まれたのである。

最後に、先に述べたイタリック体活字について、もう一度詳しく述べておきたい。実はこの斜めの活字は、当時のローマ教皇庁の公文書の書記官が非公式に用いていた筆記書体を印刷用活字にしたものであった。このチャンセリー・カーシヴとも呼ばれる活字は、草書体のように流麗で、しかも一文字一文字がつながらないために、一文字単位で鋳造していく金属活字にとっては、うってつけの文字なのであった。

この手書き文字の親しみやすさという特徴を持ったイタリック体活字は、またたくまにイタリアだけではなくて、周辺の国々へと伝わっていって、とりわけ詩や散文に使われるようになった。イタリア国内ではアルドゥスの活字という意味で「アルダーノ」と呼ばれているが、フランスではイタリア風の活字つまり「イタリック」と呼ばれるようになり、その後この呼び方が定着した。そしてその魅力のために、この活字体は多くの模倣者を生み出したのであった。

<パリの出版産業を牛耳った資本家ジャン・プティ>

パリにおいて人文主義を広めるのに最も貢献したのが、書籍商兼出版者のジャン・プティであった。この人物は15世紀末から16世紀初頭にかけて、パリ書籍市場で比類のない力を持った真の資本家であった。1492年ないし95年ごろ、彼はパリのサン・ジャック街において、はじめは銀獅子のちには百合の花をかたどった看板を出して商売を始めた。

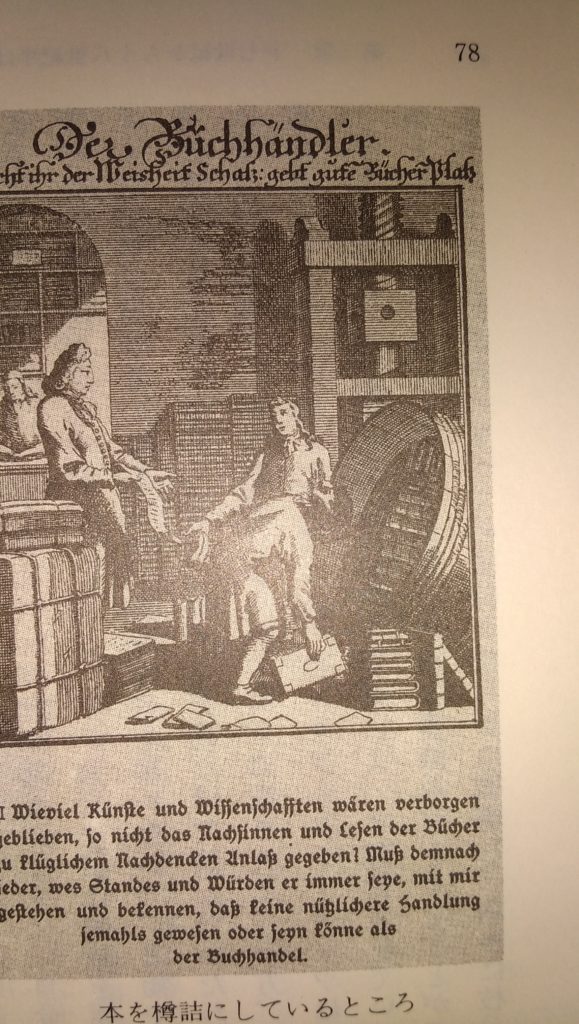

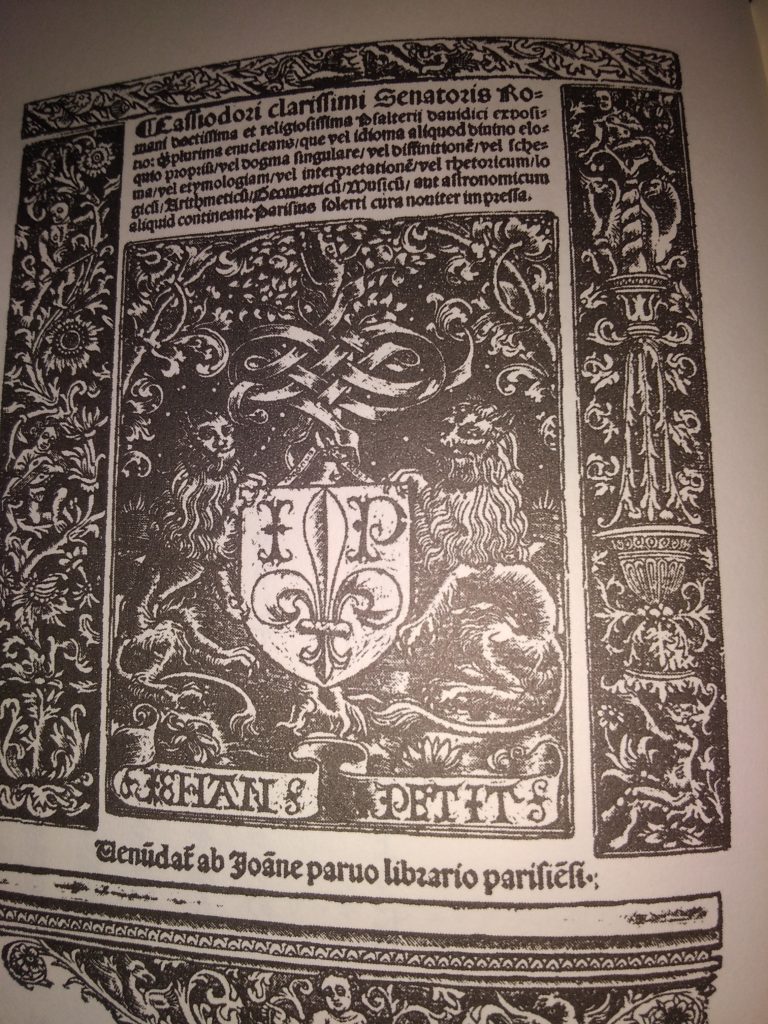

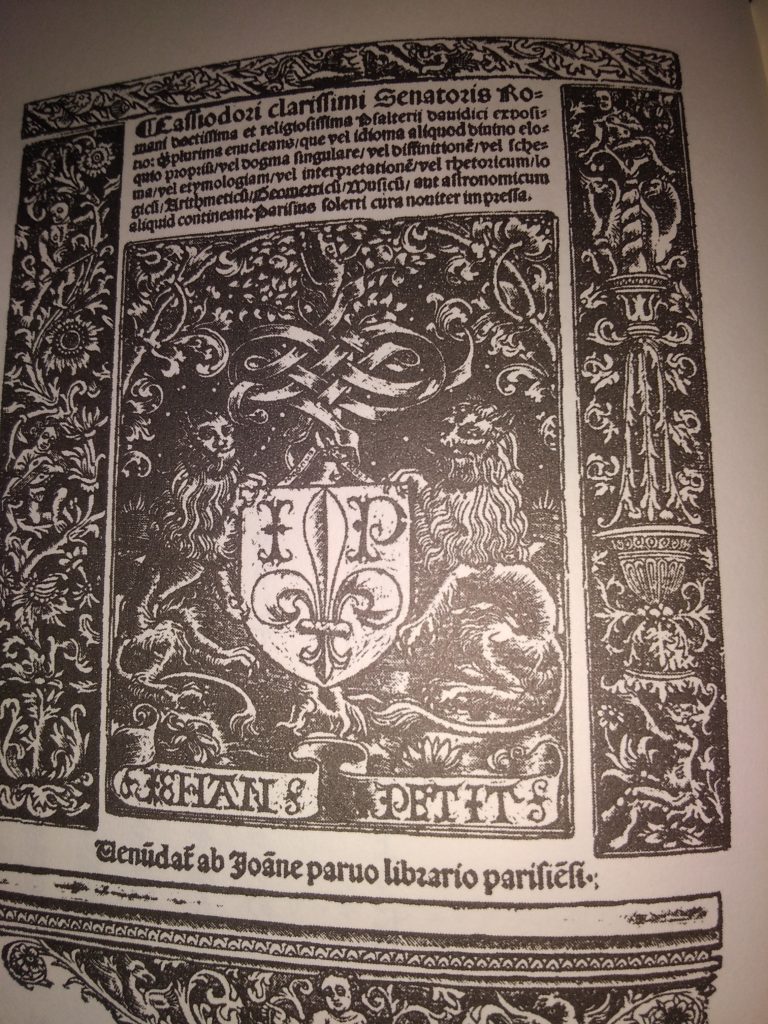

ジャン・プティ社から出版された書物の表紙。

中央にその印刷者標章である二頭の銀獅子が見える。

彼はその先輩であるアントワーヌ・ヴェラールに倣って、印刷費を自分が持ち、印刷用具を準備し、必要があれば印刷機を貸与し、さらに資金の前貸しを行った。このようにして彼は1493年から1530年までの間に、じつに1400点もの書物を出版したのであった。その大部分は極めて重要な書物であり、この1400点という出版点数は、当時のパリの全印刷機が生み出した書物の十分の一に当たるといわれる。

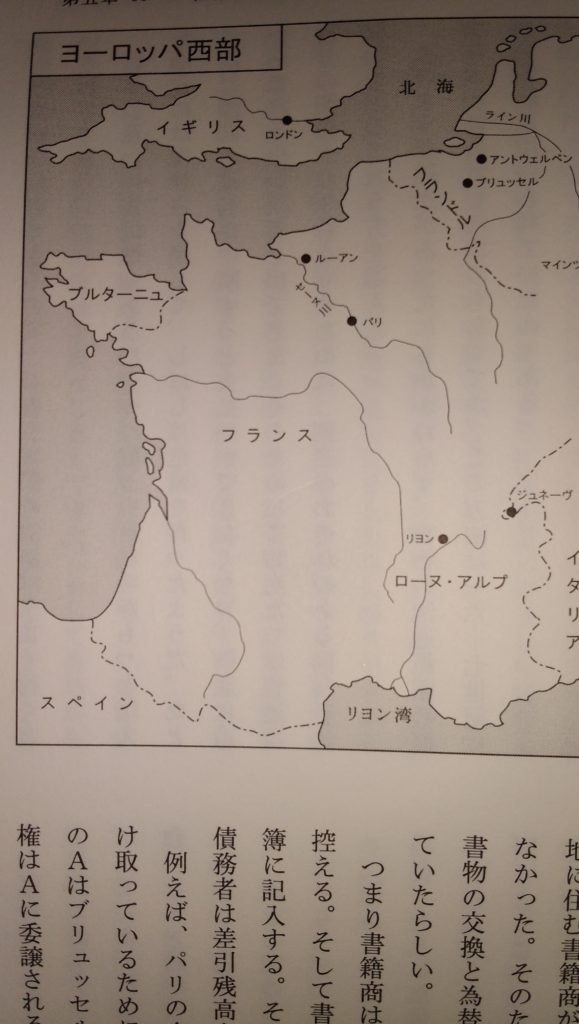

この人物はもともと富裕な食肉業者の出であったが、自らは印刷業務につかず、しばしばほかの書籍商あるいは印刷業者と費用を分担して書物を刊行したのであった。こうして彼は、当時パリで活動していた最良の書籍商と、最も上手な印刷工のほとんどすべてをその傘下に集めたかたちで、それらのボスになったわけである。その活動範囲はパリに限らず、ノルマンディー地方の町ルーアン、中部フランスのクレルモン・フェラン、さらにリモージュやリヨンにも店舗や支店を持っていた。

印刷工との関連で言えば、その最も顕著な例が、リヨン出身の若き印刷技術者ジョス・バードであった。彼はリヨンで働いているときから、その名前がパリの人文主義者の間でよく知られていた。そのためジャン・プティは、彼の才能を見込んで自分の手元に置こうとした。こうして初めは校正の仕事を託したが、やがてプティは彼に印刷所を一軒任せることを考えた。このよにしてジョス・バード印刷所が誕生した。しかしこの二人の共同作業は排他的なものではなくて、とりわけ費用が少なくて済む場合は、バードは自分の金で仕事をした。そしてさらに同業の書籍商のためにも印刷の仕事をした。

ジャン・プティの長男も書籍商となり、1518年から父の仕事を手伝い始め、1530年に父親が死ぬと、その後継者となった。その次男も書籍商となり、1540年には兄の仕事を引き継いだ。しかし1567年に彼はプロテスタントに宗旨替えをしたために、書籍商の免許を取り上げられてしまった。

<国境を越えた出版業者の活躍~ジュンタ家の場合>

活字版印刷術が生まれて半世紀足らずの15世紀末には、出版業は、以上述べてきたフランスのジャン・プティのように、資本家の手中に入ることとなった。ドイツでも何人かの書籍商が多くの印刷業者を働かせていた。イタリアでも同様の現象が起きていた。次にその最も典型的な例を見ることにしよう。

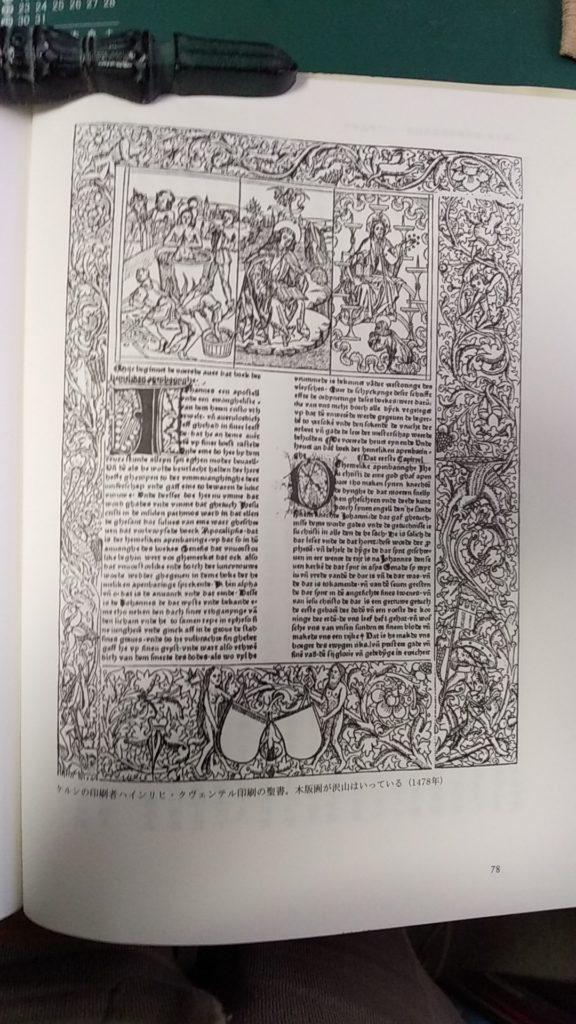

それは中部イタリアの町フィレンツェから出たジュンタ一族であった。この一族は15世紀末から16~17世紀にかけて、イタリアで最も重要な印刷業者兼出版業者であった。その活躍の場はヴェネツィア、フィレンツェを本拠地としていたが、ローマ、ジェノヴァ、リヨン、パリ、フランクフルト、アントウェルペンからスペインのブルゴス、サラマンカ、マドリード、サラゴサに、代理店や外国支店を置いていた。

この全ヨーロッパをまたにかけた出版業者一族の開祖は、フィレンツェの豊かな織物の二人の息子ルカ・アントーニオ・ジュンタ(1457-1538)とフィリッポ・ジュンタ(1450-1517)であった。弟のルカ・アントーニオ・ジュンタは毛織物の商売を営むかたわら、1489年にヴェネツィアで印刷・出版業を始めた。彼はまずこの町の何人かの印刷業者に注文を出して、印刷させるというやり方をとった。しかし1499年には自分自身の印刷工房を作っている。その際彼は商人らしく、採算が取れるような売れるものを選んで、印刷させた。それはとりわけ需要がはっきりしているカトリックの典礼書などであった。

やがて毛織物の商売によって得られた利益を、書籍印刷に投資するようになっていった。このようにして彼は1489年から1538年の間に、およそ400点の書物を刊行した。こうして彼はヴェネツィアの大出版業者アルドゥス・マヌティウスやトッレザーニの強力なライヴァルになったのである。

その印刷者標章は、百合の花にルカ・アントーニオの頭文字LとAを配したものとなっている。

ルカ・アントーニオ・ジュンタの印刷者標章(1497年)

この創業者の死後には、息子のトマーゾが事業を受け継いでいる。そしてさらに、その子孫によってルカ・アントーニオ・ジュンタが始めた印刷・出版業は、うけつがれ、ようやく1670年に他人の手にわたっている。

ついでに言えば、当時のイタリアの都市国家では、政治的な抗争が盛んであった。そしてジュンタ一族は共和派に属していた。そのためにフィレンツェでそうした争いが起きて共和派の人々がヴェネツィアへ逃れてきたときなど、ルカ・アントーニオの店では、亡命者を積極的に受け入れていた。当時のフィレンツェの支配者メディチ家はルネサンス芸術の保護者として知られているが、反共和派であったから、次に述べる兄のフィリッポ・ジュンタの印刷・出版業を妨害していた。

そのフィリッポは、1489年に弟がヴェネツィアで始めた出版社に入って、書籍販売に従事していた。そして1497年には、故郷のフィレンツェに戻って、自ら出版業を始めた。フィリッポの場合も、自ら印刷工房を持つかたわら、よその印刷業者にもどんどん注文を出していた。そして刊行すべき書物の種類や内容の選択に当たっては、知り合いの文学者や人文主義者からいろいろ助言や助力を受けていた。

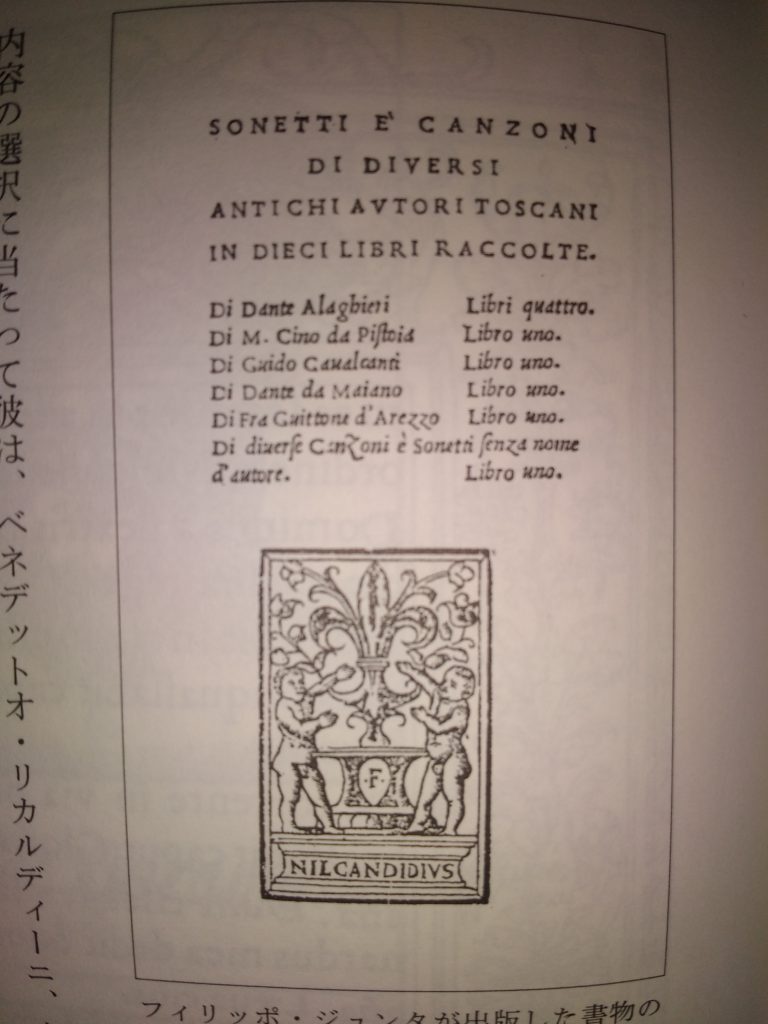

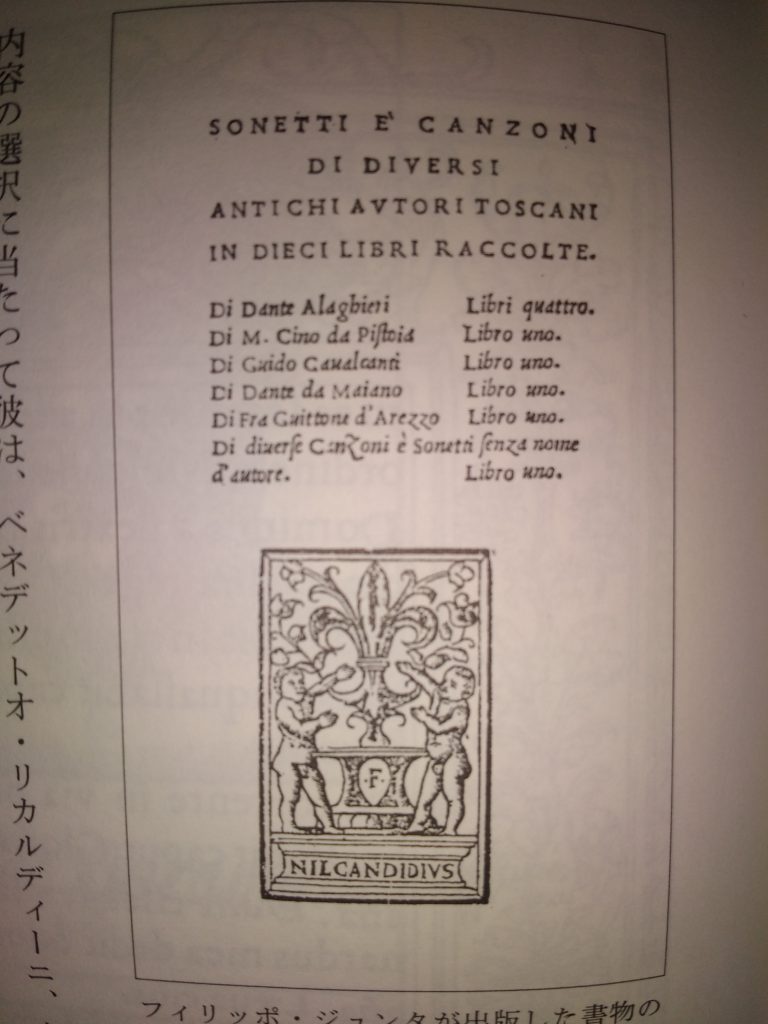

フィリッポ・ジュンタが出版した書物の表紙。

下のほうにその印刷者標章が見える。

このようにしてフィリッポ・ジュンタは、1502年以降、主にイタリア語やラテン語の古典書を、八つ折りの小型本で出版していった。その際、例のアルドゥス・マヌティウスが始めたイタリック体によく似た活字が使用された。そしてフィリッポ・ジュンタはアルドゥス・マヌティウスに次いで、教皇レオ十世から、古典書出版に対する特権を得ている。こうして彼は生涯におよそ100点の書物を刊行した。

フィリッポ・ジュンタが1517年に死ぬと、その二人の息子ベネデットとベルナルドが、父親が始めた古典書刊行という仕事を受け継いだ。そして1527年には有名なボッカチオの『デカメロン』を出版している。二人の中でもベルナルド(1487-1550)のほうが、最高責任者として刊行すべき作品の方針を定めた。それは父親がその路線を決めた人文主義出版社という性格に沿ったもので、それによって高い文化的水準が保たれたのであった。

いっぽう自分の出版社の社員は、主としてフィレンツェの都市貴族の家庭教師の中から、社主のベルナルドが選んでいた。このベルナルドが死んでからは、その二人の息子が仕事を受け継いだ。当初彼らは仕事の量を減らさざるを得なかったが、1560年代になると商売は回復し、ライヴァルが消えてからは、新たな発展を見せた。この時代、同社からは全部で350点の出版物が刊行された。

いっぽう開祖のルカ・アントーニオ・ジュンタの甥にあたるジャック・ジュンタ(1487-1546)は、1519年からヴェネツィアの叔父のもとで出版業を学んだ後、翌年には南フランスのリヨンに移って、印刷・出版業を始めた。自己資金の上に叔父の援助も受けて、その出版業は急速に発展し、リヨンでも重要な出版者の一人になった。そして1546年に死亡するまでの27年間に、20人以上の印刷業者に仕事を依頼して、神学、法学、医学関係の数多くの書物を出版した。

ジャック・ジュンタはリヨン大書籍商会の会長も務めたほか、商売上手のために、裕福にもなり、フランス国王や枢機卿に融資したりもしている。また彼が取り仕切っていた事業は、全ヨーロッパに及んでいた。

彼の死後はリヨンの書籍商と結婚した娘のジャンヌが、商売を引き継いだ。そして1599年まで同出版社はジュンタ一族のもとにあった。

<フランスの人文主義印刷者トリー及び活字父型彫刻師ギャラモン>

16世紀の初めに国王フランソワ一世によって、「王室御用印刷者兼製本師」に任命されたのが、ジョフロア・トリー(1480-1533)という多才な人文主義者であった。当時彼はイタリアの後期ルネサンスの息吹を、パリに持ち帰っていた。この人物にフランソワ一世は、フランス語の正書法の確立や文字改革を命じた。それに対してトリーは、当時のニューメディアであった印刷術を利用して、国王の要請にこたえたのであった。中央集権化を目指していた国王は、その一環としてフランス語の統一を図ろうとしたのであった。

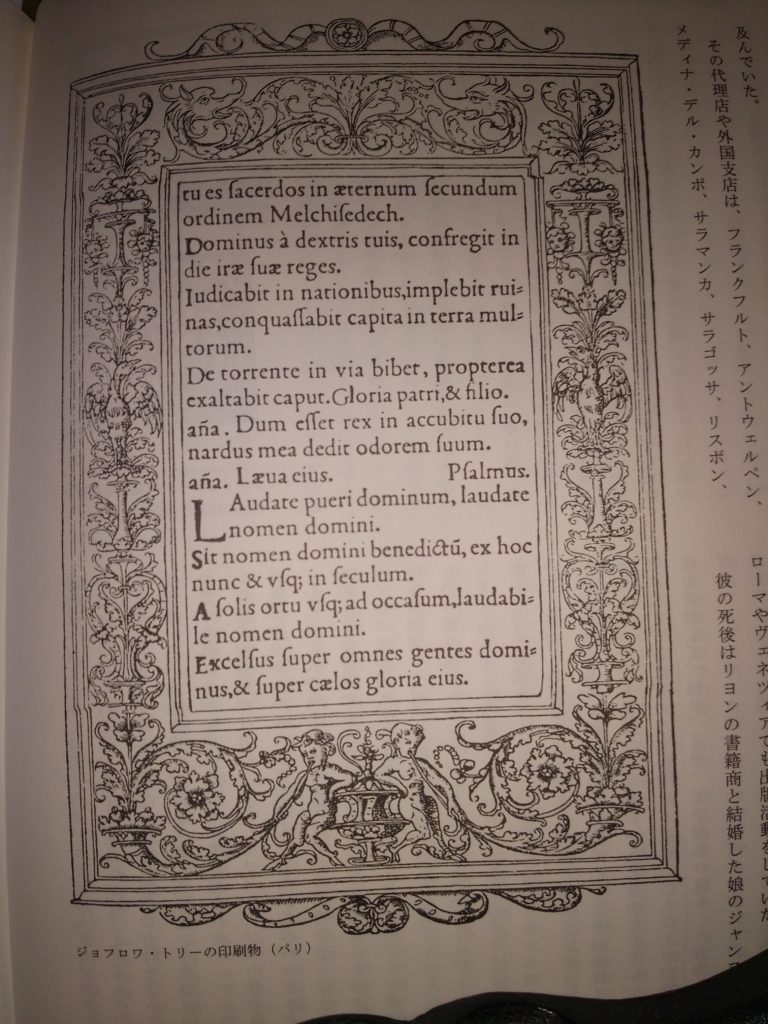

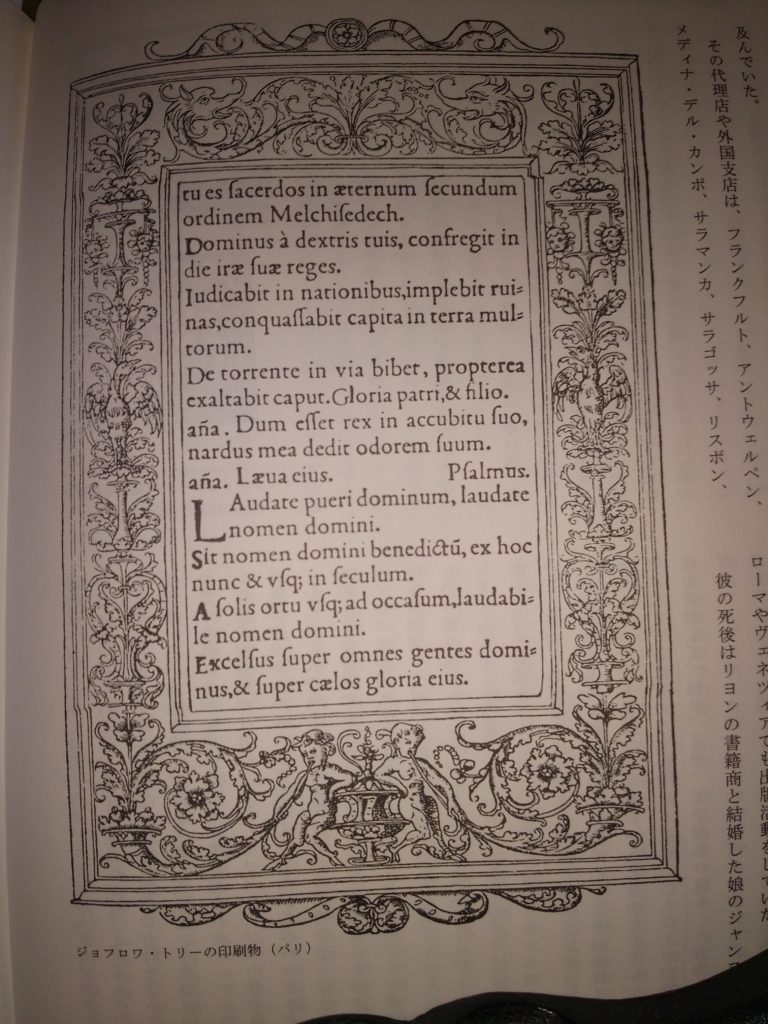

ジョフロア・トリーの印刷物(パリ)

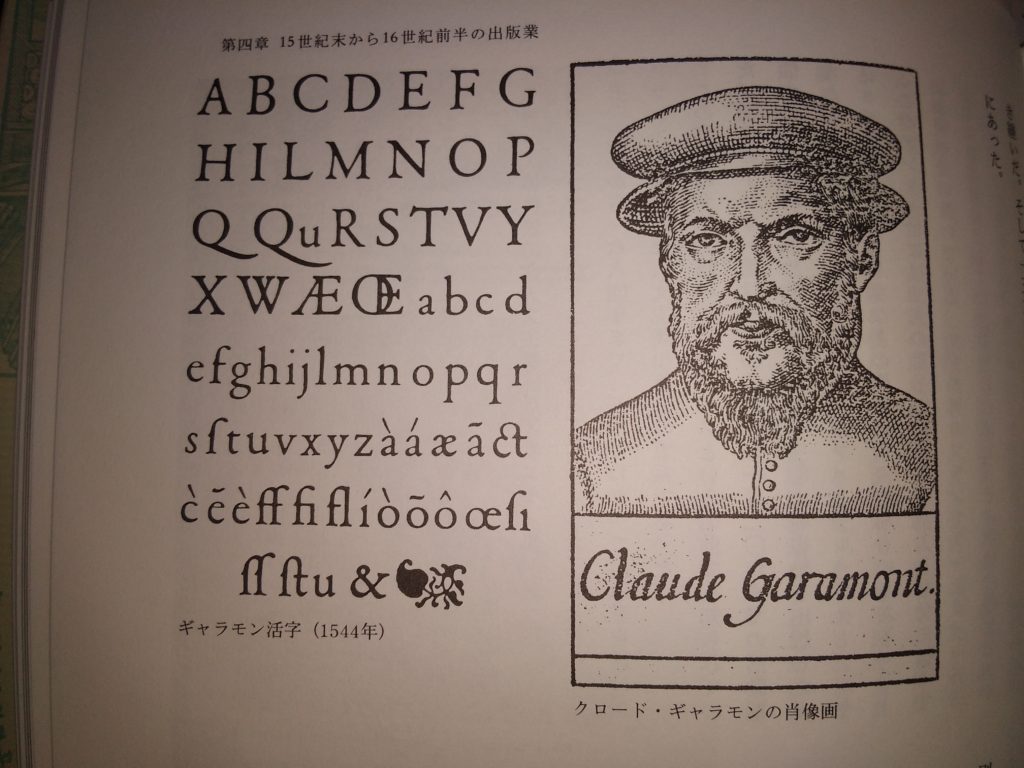

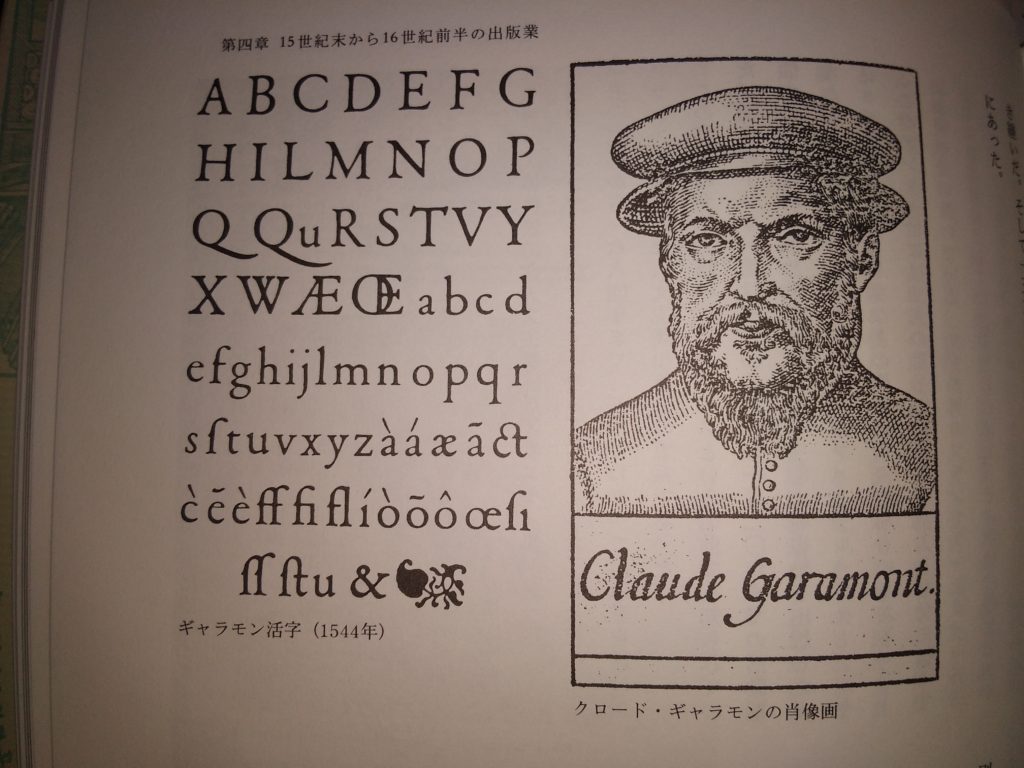

このトリーの指導ないし影響を受けて、フランスにおける新たな活字書体としての「オールド・ローマン体」を完成させたのが、クロード・ギャラモン(1500-1561)であった。彼は活字父型師としての腕の確かさから、「王の文字を彫る者」と称えられたのである。

その際ギャラモンはニコラ・ジェンソンの活字を参考にしたうえで、トリーの指導によって、アルドゥス・マヌティウスとグリフォの活字を研究して、最終的にフランス風に洗練された「オールド・ローマン体」を完成させたわけである。

左:ギャラモンの活字(1544年) 右:クロード・ギャラモンの肖像

この活字は、次の項目で述べる人文主義出版業者エティエンヌ一族によって、盛んに使われたのであった。さらにギャラモンは当初はギリシア語の活字も彫っていたが、それは「王のギリシア文字」とも呼ばれるほど評価の高いものであった。また彼のイタリック体は、大文字を傾けた最初の書体であった。

繊細で優雅なギャラモンの活字は、フランス国内ばかりではなく、やがてヨーロッパ中に広まって、その名声を確立した。彼の死後になって、彼の活字父型や活字母型は、イタリアへ逆流したり、フランクフルト見本市で売られたり、さらに後に述べるアントウエルペンのプランタンの手にわたるなどして模倣されていったのである。

<フランスの代表的な人文主義出版業者エティエンヌ一族>

エティエンヌ一族は、アンリ一世(1460-1520)を初代とし、1502年から1664年まで、五代にわたって出版業を続けたフランスの代表的な人文主義出版社の家系であった。

この家系はフランス語のステファヌスという名前でも知られていた。初代のアンリ一世は1502年から1520年までの活動期間中に、おもに神学と哲学の分野で、130点の書物を出版した。中でも同時代の著名な人文主義者ルフェーブル・デターブルやジョッセ・クリシュトヴなどの作品が代表的なものである。

このアンリ一世には3人の息子がいたが、3人とも父に倣って出版業を受け継いでいる。まず長男のフランソワ一世は、1537年に書籍業者としての活動を始めた。その際彼は義父のシモン・ドゥ・コリーヌや弟のロベールが経営していた印刷所に、印刷を頼んでいた。そして作品としては、もう一人の弟のシャルルの自然科学関連のものを出版した。

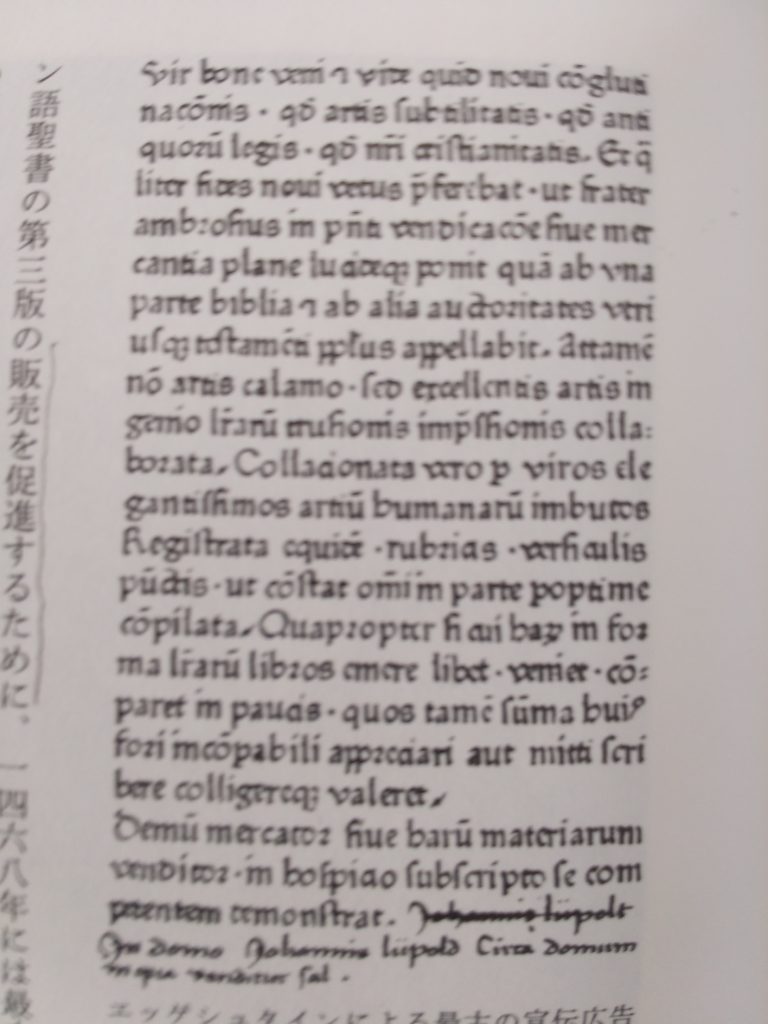

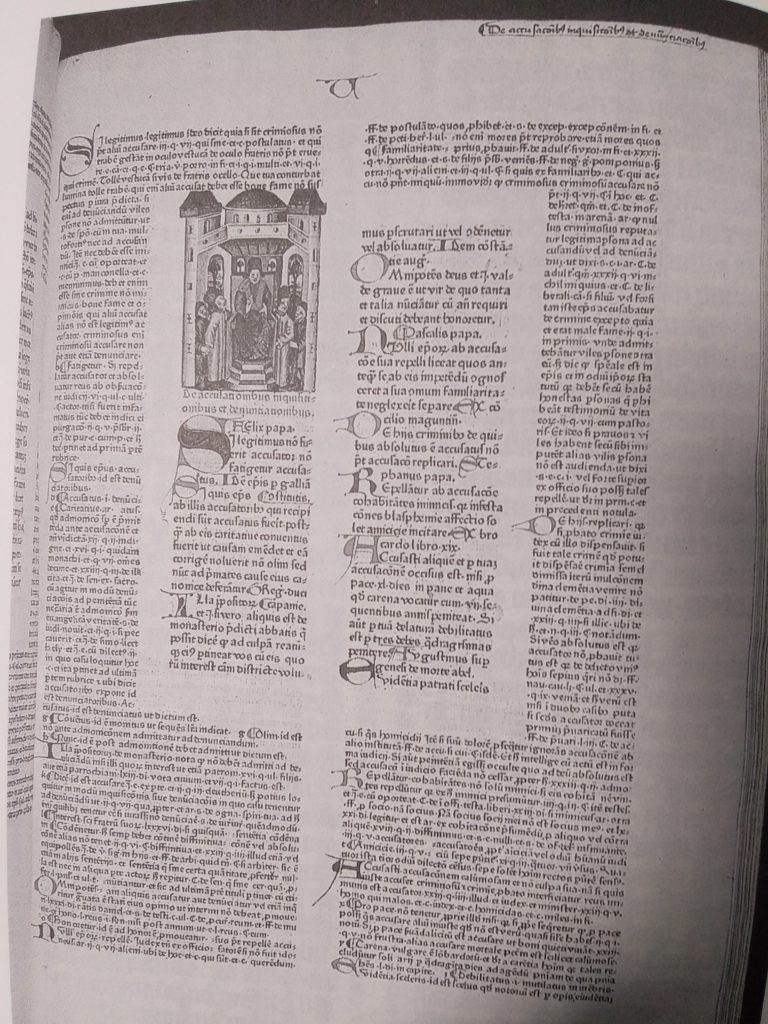

次に次男のロベール一世(1503-59)は、一族の中で最も活動的で著名な人物である。彼は人文主義の恩恵を十分に受けて育った。そのために真に学識のある印刷・出版業者といわれている。また彼は、ジャン・プティの項目で述べた印刷技術者ジョス・バードの娘ベレッテ・バードと結婚している。その仕事は、大きく分けて、聖書の出版、辞書の編纂・出版、そしてギリシア・ローマの古典作品を活字で刊行していくことであった。

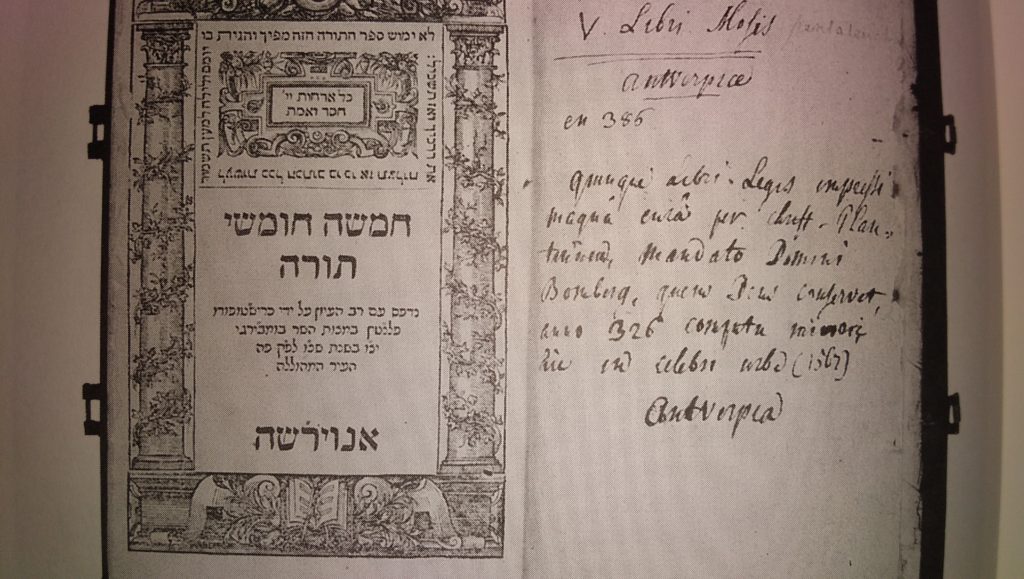

まず聖書についてみると、1528年にはラテン語訳聖書を、次いで1539-44年の間にはヘブライ語原典による旧約聖書を、そして1546年にはギリシア語による新約聖書を出版している。

次に辞書出版についてみると、1531年に『ラテン語宝典』を編纂して出版したが、36年にはその増補改訂版を出した。次いで学生の便を考えて、1538-39年にかけて『羅仏辞典』と『仏羅辞典』をあいついで刊行した。こうした実績に基づいて、ロベール・エティエンヌは、1539年にはヘブライ語及びラテン語の、そして1444年にはギリシア語のための王室御用印刷業者の称号を与えられ、王権の庇護を受けるようになった。そしてその工房は人文主義者たちの交流の場ともなった。

いっぽうこうした辞書の編纂を通じて、彼はフランス語の正書法の問題に直面した。当時はヨーロッパ主要国において、聖職者や知識人の共通語であったラテン語とは別に、フランス語とかスペイン語とかドイツ語、英語といった各国語の文章語が形成されつつあったからだ。こうした状況の中にあって、人文主義者であったロベール一世は、フランス文章語の形成に、いやでも取り組まざるを得なかったといえる。その際彼は宮廷の大法官府、高等法院、会計院で採用されていた正書法に従おうとした。そうすることによって彼は、当時の法曹界や出版業界の要請にこたえようとしたわけである。そしてその意図は十分達成されたといえる。

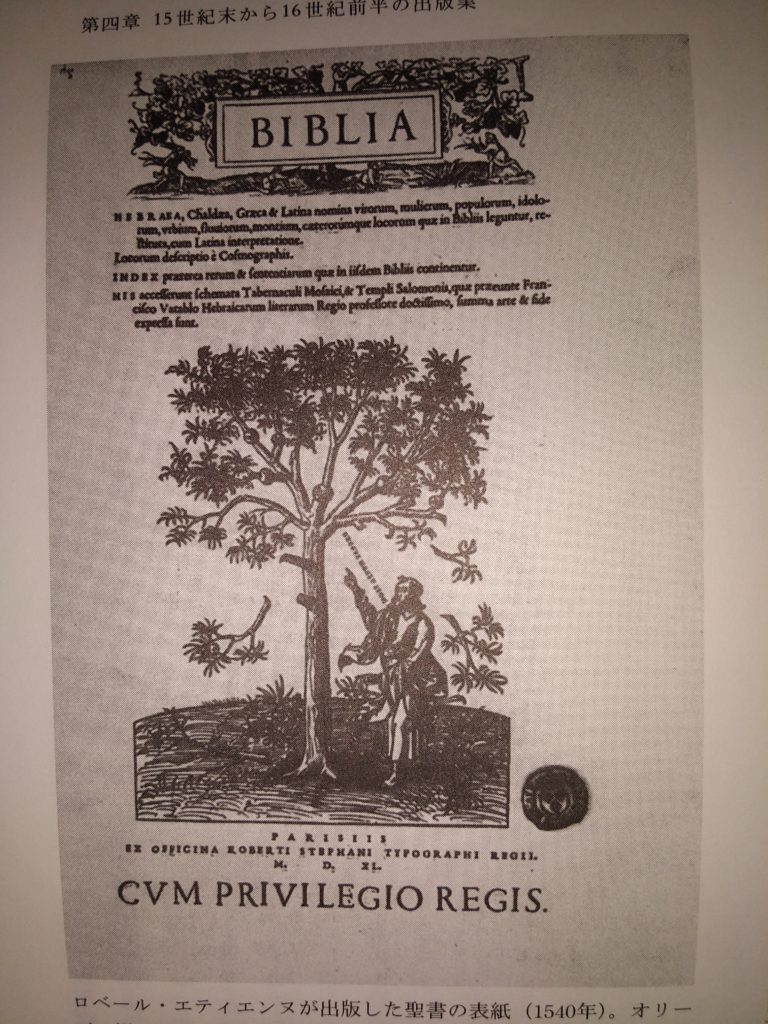

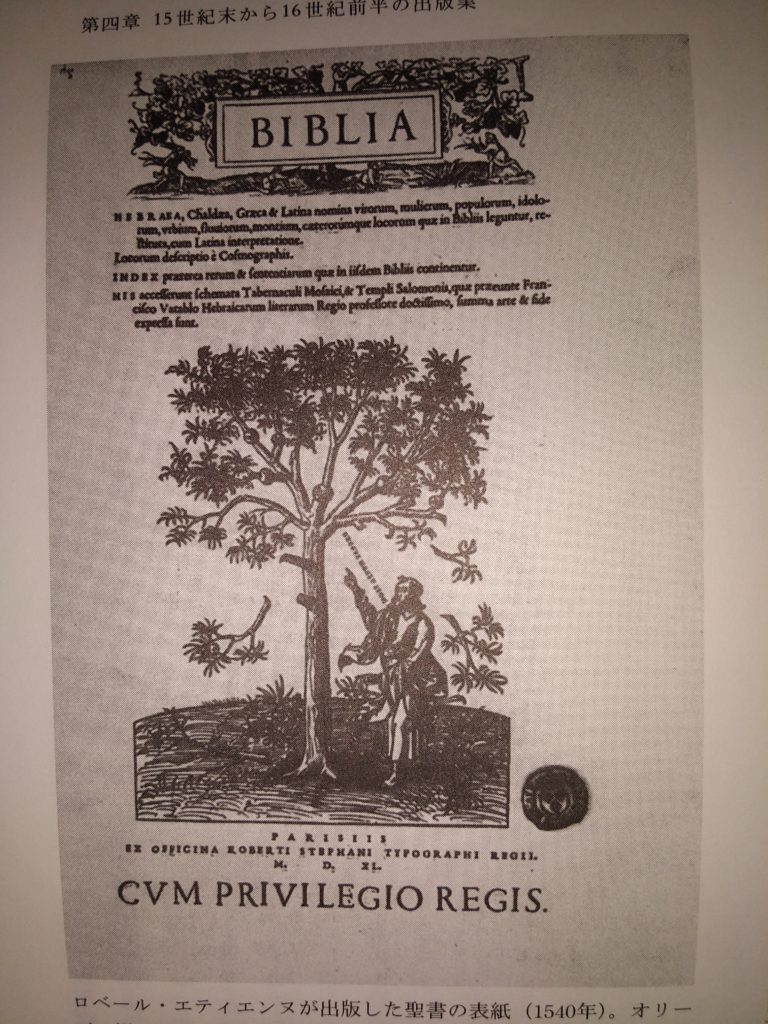

また彼は、オリーブの樹木の横に使徒パウロが立っている図柄の印刷者標章を定めたが、これはその後長くエティエンヌ一族が長いこと用いるようになった。

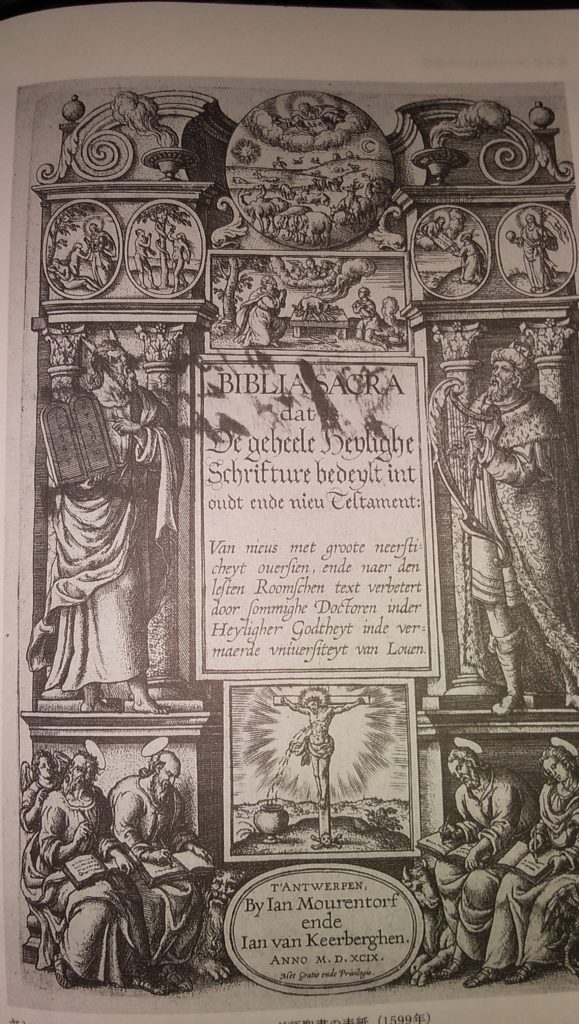

ロベール・エティエンヌが出版した聖書の表紙(1540年)。

オリーブの樹木の横に使徒パウロが立っている

図柄の印刷者標章が、中央に描かれている。

ところがその後フランス国内で宗教弾圧の動きが激しさを増してきて、新教を支持していたロベール・エティエンヌは、1550年に、カルヴァン指導下のジュネーヴに亡命することになった。それ以後彼は同地で印刷出版に従事するかたわら、旧教側に一矢報いんとして、風刺文「パリ大学神学部の図書検閲を笑う」を著したり、『フランス語文法』を刊行したりした。

なおこの時代に彼が出版した聖書には、はじめて章節区分が導入されたことが、注目される。のちにこの区分はカトリック教会も正式に採用したために、現在に至るまで聖書の章節区分法は、彼が始めたものが踏襲されている。

次にアンリ一世の三男シャルル(1504-64)は、はじめ医学博士となり、ついで家庭教師をしながら自然科学関連の作品を著していた。ところが兄のロベール一世がジュネーヴへ亡命したのち、パリの印刷所を引き継いだ。そして1551年には王室御用印刷業者の称号を受けることになった。そこでの彼の出版活動を見ると、100点以上の作品を刊行している。

ロベール一世の長男アンリ二世(1528-98)は父に似て、若くしてギリシア・ラテン語に通じ、イタリアに留学している。やがて父親がジュネーヴに亡命すると、その後を追い、1556年には自分の印刷所を開いた。そして父親の死後には、その印刷所も受け継いだ。彼はさまざまな種類の聖書やプロテスタント教理問答集を刊行するかたわら、一家の伝統に従って、ギリシア・ローマ時代の作品も多数出版した。と同時に自らも著作家であったアンリ二世は、古典学者・国語擁護論者として、『フランス語の卓越性を論ず』や『フランス語とギリシア語の近似性を論ず』などの論文を著した。さらに彼は言語関係の主著として『ギリシア語真宝』全六巻の執筆に全力を注ぎ、それを1572年に出版した。

その一方カルヴァン支持者であったアンリ二世は、カトリック社会の腐敗に対する痛烈な風刺とラブレー流の奔放な逸話からなる『へロドトス弁護』なども著した。しかしやがて彼は旧教側からの検閲や、経済的な苦境に苦しむようになり、失意のうちにリヨンで世を去った。

ロベール一世の次男ロベール二世(1530-71)は、父に従っていったんはジュネーヴへ逃れたが、カトリック教を信仰していたために、再びパリへ戻って印刷業に従事した。そして叔父のシャルルが亡くなってからは、王室御用印刷業者の地位を引き継いだ。その出版点数は少なかったが、内容的には古典作品や同時代のフランスの詩人・作家の作品を刊行した。

ロベール一世の三男フランソワ二世(1536-82)も、父親に従ってジュネーヴへ亡命したが、父親が亡くなったのちの1562年に、自らの印刷所を設立した。そこでは主としてプロテスタント系の作品が出版された。

エティエンヌ一族の家系はさらにアンリ二世の長男ポール(1566-1637)が四代目として、その息子アントワーヌ(1592-1674)が五代目として印刷出版業を受け継いでいった。ポールは数多くの古典作品を刊行した。そしてアントワーヌは時代の風潮もあって、カルヴァン主義を捨ててパリに戻り、1612年フランス聖職者のための印刷業者として業務につき、翌年には王室御用印刷業者となった。そこで彼は古典作品、国王の勅令や規定、数多くの宗教的な作品を出版した。しかし彼は死の10年前の1664年にその活動を停止している。

19世紀半ばのオスマン帝国領(主人公カラ・ベン・ネムジの冒険行路)

19世紀半ばのオスマン帝国領(主人公カラ・ベン・ネムジの冒険行路)